中國台灣省的代工廠和汽車製造品牌正在抱團行動,對於富士康來說成功打進了汽車生產的環節,對於納智捷來說「不燒油」或許是更好的新起點。

文丨AutoR智駕 王碩奇

「蘋果汽車不過是四個輪子的iPhone,我們既然能造iPhone,為什麼就不能造電動車?」富士康創始人郭台銘的造車宣言與李書福當年「汽車只不過是沙發加四個輪子」的造車宣言都有種山大王式的寧有種乎的造反精神。

今天(10月18日),在郭台銘71歲生日當天,他親自駕駛著一款名為為Model C SUV出場,可謂終於圓了多年的造車夢。

郭台銘曲折造車路終於有了一些階段性成果。

今天上午,富士康在台北市舉行的鴻海技術日上,正式發布了純電動汽車品牌Foxtron,並一次帶來了三款新車,一款電動SUV,一款電動轎車,一款電動巴士。

郭台銘宣稱這是送給自己最好的生日禮物。

相比郭台銘的激動,他這次的合作方,在國內以納智捷知名的汽車集團裕隆集團CEO嚴陳莉蓮則搭乘Model C現身。

富士康特別宣稱三款電動車均為自主開發:分別為Model C SUV、Model E轎車和Model T電動巴士,但嚴格意義上來說,這三款車更像是平台,它可以根據廠家的不同要求達到定製的需求。

Model C搭配0.27低風阻造型設計,性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒,並提供700km的長續航力。

得益於平台共享優勢,讓消費者能夠以接近燃油車的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能,低能耗與大空間的純電SUV。

Model E由富士康與義大利設計公司Pininfarina共同開發,后座空間可成為專屬移動辦公室,並且將個人移動設備與座車無縫接軌連接,提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。

除了豪華、舒適的車型和內裝,Model E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」,讓動力性能輸出達到約750匹馬力,0到100公里加速僅需驚人的2.8秒。

同時,Model E還具備750km超長續航力,解決電動車用戶里程焦慮的痛點。

而以智能運輸作為定位的Model T,是一款智能城市運輸巴士,續航里程超過400公里。

目前已完成20萬公里加速耐久測試和1000小時以上的剛性強度測試,為日後的運營做好功課。

上述三款新車均使用全新純電動汽車品牌——Foxtron,該品牌歸屬於鴻海富士康和納智捷母公司裕隆汽車成立的合資公司,也就是說裕隆將成為鴻海開放平台第一個受益者。

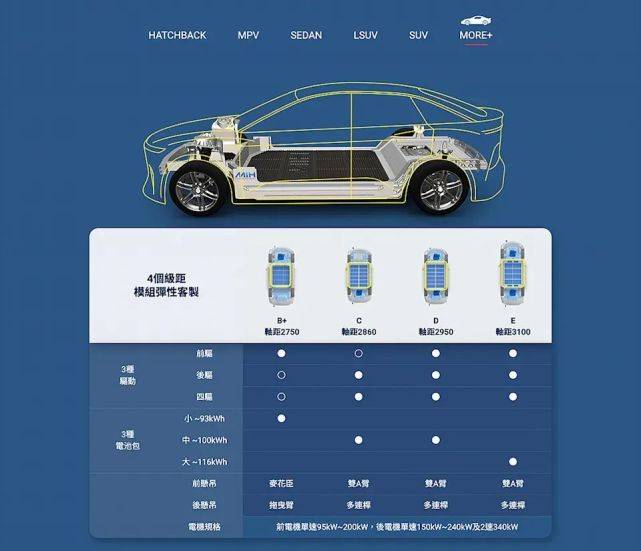

而發布會一共發布了兩個平台,除了公交車平台之外,Model C 和 Model E 基於同樣的鴻海MIH平台打造。

官方宣稱這個平台適配 B+ 級到 E 級尺寸,100kW-640kW、250-1000N·m 的多種電機配置,300 到 800+ 公里的工況續航

先進開放平台的官方優勢包括硬體模組彈性客制、軟體定義的雲端升級 EEA 平台、智能網絡自動駕駛生態軟體平台。

通俗點理解就是可定製、全車OTA、智能化提升。

而這三大需求也和富士康的身份不謀而合。

最大的代工廠具備了製造汽車的能力

身為全球最大消費電子代工企業兼蘋果最大的供應商,富士康醞釀多時的造車夢可以說比賈躍亭要早得多,也更為曲折。

「既然我們能造iPhone,為什麼不能造電動車?不過就是四個輪子的iPhone而已。」這是今年九月媒體報道郭台銘多次在內部會議上發出造車宣言。

這樣的戰略方向也與代工電子消費品利潤日漸微薄有關係。

富士康去年的銷售額僅增長0.3%,凈利潤自2017年以來一直在萎縮。

如果富士康要把毛利率從目前的6%提高到10%的預期目標,電動汽車勢必成為關鍵所在。

對於電動汽車項目的樂觀預期推動富士康股價在3月份創下近4年來的新高。

雖然股價隨後有所下跌,但今年以來的累計漲幅依然超過15%。足以見得,電動汽車項目的成敗與否事關重大。

當然要按照傳統的代工模式,富士康依然不賺錢,因此在造車這件事上必須擁有足夠多的科技含量。

但這樣的能力絕不是一朝一夕可以完成。

制表:汽車商業評論

富士康造車夢可以追溯到2005年,彼時郭台銘55歲,當時富士康斥資3.7億,收購台灣安泰電業100%的股份,該企業就是台灣四大汽車線束廠之一,主要生產製造電瓶線以及倒車雷達等車用電子設備。

在此之後,作為電子供應商,富士康持續為特斯拉、寶馬、奔馳等傳統和電動汽車製造商提供電子產品,產品包括儀錶盤顯示器、印刷電路板以及一系列的機械和塑料部件。

2014年,鴻海集團創始人和董事長郭台銘發起了一個代號為「A-Fu Initiative」的電動車項目。

該項目最終難產,但富士康的造車之路並沒有止步於此。

客觀的說,郭台銘是中國女韌於2014年的新造車運動的第一批推動者。

2015年和諧汽車、富士康、騰訊三家公司宣布成立合資公司和諧富騰,投資10億元人民幣,正式進入新能源汽車行業。

憑著十餘年汽車經銷商的人脈,中國豪華汽車經銷商集團和諧汽車創始人馮長革還拉來了寶馬「 i8(參數|圖片)之父」畢福康和英菲尼迪中國總經理戴雷。

i8(參數|圖片)之父」畢福康和英菲尼迪中國總經理戴雷。

但和諧富騰在經歷拆夥,變成拜騰汽車之後,再次經歷拆夥,富士康幾次挽救之後,它今天的命運依然在飄搖。

這之後,富士康還與電動汽車製造商菲斯克 (Fisker)、泰國國有企業集團PTT、全球第四大汽車製造商Stellantis NV和浙江吉利控股均達成了合作關係。

近年來,富士康和郭台銘逐漸走上前台,開始主導產業鏈的構建同時進行渠道布局。

以上的運作,可以說讓富士康具備了一定的硬實力,但在智能化的格局中,軟實力也正變得不可缺少。

在今天的發布會上,富士康科技集團正式宣布將成立軟體研發中心,規劃集合集團內部1500名以上的軟體應用人才,並在三年內再招募1000名以上軟體研發工程師,打造EV軟體應用生態系統。

而無論是其投資的AutoCore.ai還是Tier IV,在核心競爭能力自動駕駛底層搭建能力上都為富士康贏得了不少的話語權。

因此富士康通過收購、投資、合作,目前軟硬體的能力都不可小視,再加上吉利和納智捷的整合能力,造車也確實是分分鐘的事情。

時間點上晚不晚?

今天中已經是世界上最大的新能源智能電動車市場和製造商數量最大的國家,雖然無論是特斯拉還是國產新勢力,又或者是傳統品牌,智能汽車的銷量大多都是品牌內最高的增長點。

從絕對體量來說,今年,新能源車占比汽車總市場的份額突破了10%,實現了歷史性突破,這也讓不少科技公司虎視眈眈,躬身入局。

像蘋果為了找到合適的代工廠而全球碰壁,而小米造車也正在全產業鏈布局,多數國內科技巨頭有了自己造車的打算。

富士康也是瞄準這樣的市場去的,給模塊,搭基礎,剩下的似乎是讓科技公司寫代碼賦能即可。

富士康的強處在於製造與供應鏈管理經驗,也有電子行業的充裕資源和研發經驗,比如鴻海這次推出的C\E\T三款原型車,就是參考了手機行業的原型設計。

富士康董事長劉揚偉曾表示,將於明年開始,在美國和泰國建設電動汽車工廠,並於 2023 年開始大規模生產電動汽車,與外界預計的小米汽車和集度汽車上市的時間相同。

而蘋果的泰坦計劃似乎也多了一個熟悉的供應商。

這就是富士康造車的邏輯,突出優點,打造閉環。

納智捷近十年來最大的翻身機會

如果不費油,納智捷還有的黑嗎?

回想十年前,納智捷無論是空間、配置、底盤、性價比都處於較高的水平,唯一的遺憾就是費油,沒有動力核心技術。

而在電動化時代,做出一輛快車的門檻前所未有的降低。

同為中國台灣省的企業,兩者一拍即合也是情理之中的事情。

船大難掉頭是對於大型的傳統品牌,而對於納智捷來說,是時候全面電動化了。

對了,納智捷的官網還活著,只不過最後一條消息停留在了2020年的1月。

因此作為台灣省的獨苗,電動化、智能化的趨勢,最終從大陸地區吹到了台灣省,擁抱變化或許是裕隆為數不多的翻身機會了。

可以說全球最大的代工廠與台灣最大的汽車製造商同台,打響了台灣省在汽車電氣化之中的開端,雖然兩者眼下的目的一個為了拓展業務、一個為了新能源轉型,但兩家最終目的是相同的那就是翻身,富士康不想再淪為利潤率可憐的代工廠,裕隆也不想僅僅在台灣省賣了。

文章來源: https://twgreatdaily.com/495878757_122982-sh.html