很少有哪一位美國國務卿能夠像基辛格一樣,在美中兩國都擁有獨特的知名度和重要性。

雖然常常被訛傳為「政府首腦」,國務卿事實上更接近於外交部長。自羅斯福之後,美國成為世界體系中最重要的大國,美國國務卿的重要性自然水漲船高。可國務卿們偏偏碰上了羅斯福新政後總統權力不斷擴大的浪潮,在「帝王總統」面前,國務卿們最多只是外交政策的執行者。總統擁有一整套宛如內朝的班子,國家安全顧問便得以和國務卿分庭抗禮。及至今日,媒體和分析師也仍對美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文之間的摩擦和權力爭奪津津樂道。從這一點上看,基辛格與尼克森算得上是「君臣相得」,先作為尼克森親信的國家安全顧問,在尼克森國安、外交幕僚團隊中起到舉足輕重的作用,又出任國務卿,以其穿梭外交聞名於世。

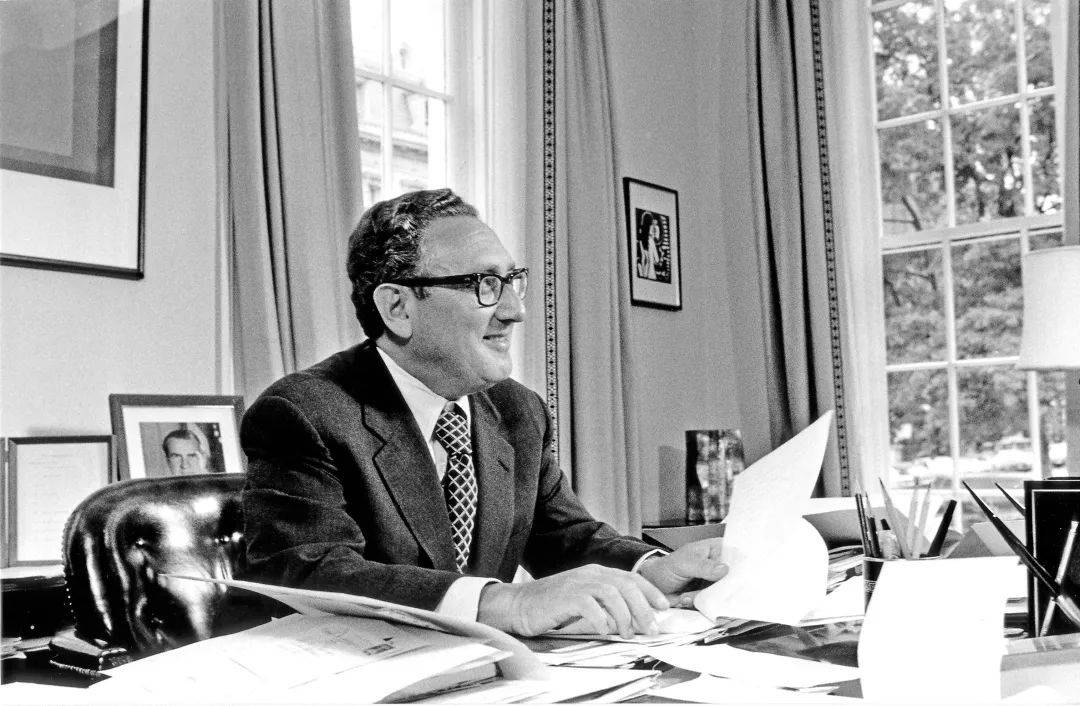

亨利·基辛格(1923-2023),美國前國務卿、著名外交家、國際問題專家。圖/新華社

然而,擁有個人才智和在政府中獨特影響力的國務卿不止基辛格一個,退休後聲名最著的卻仍然要屬於基辛格。比之希拉蕊作為民主黨派系領袖、眾望所歸的總統候選人,其作為國務卿的經歷在輿論印象中也幾乎只剩下「阿拉伯之春」的一地雞毛和班加西的災難,基辛格持久的影響力,其基礎恐怕更在於奠定了中美的關係正常化。

對基辛格來說,既幸運又不幸的是,中國和美國在四十年後成為了兩個可以相提並論的大國。從中美兩國的視野看基辛格,就難免帶上了與中美兩國相關的濾鏡。當中美兩國都在重新審視和思考中美接觸五十年來的風風雨雨時,還有什麼機會看到一個脫離中美對抗視角下的基辛格呢?

好在百歲老人基辛格給這個世界留下了屬於自己的智慧。基辛格的國安顧問助理溫斯頓·洛德編著的基辛格口述史《基辛格談基辛格》圍繞著基辛格擔任國安顧問和國務卿的外交生涯,讓我們從基辛格的視野和思考方式,重新回顧了上世紀六十、七十年代之交動盪的世界中,美國外交決策的核心之一以什麼樣的策略和智慧,來為美國的戰略和外交布局。基辛格談基辛格,難免主觀,作為一個視角,卻又難能可貴。

作者|王子琛

《基辛格談基辛格》,作者: [美] 溫斯頓·洛德,譯者: 吳亞敏,上海譯文出版社 2023年10月。

現實主義者基辛格?

一種老生常談的觀點是,基辛格作為外交家之所以偉大,乃是因為他脫離了意識形態的桎梏,能夠大膽地伸出與中國的接觸之手,為美國的外交破局。亦即,基辛格是一個卓有成效的現實主義者。

由於學術用詞和日常生活用語的混同,人們有時將現實主義庸俗化,視為一種單純的、國際外交中的功利主義,甚至認為美國前總統特朗普也是一位現實主義者。另外一些時候,人們將現實主義和實用主義混同,要麼認為現實主義者更加強硬,要麼認為現實主義者可以在一切問題上妥協。

真正的現實主義是由亨利·摩根索提出、在美國學界歷經數十年發展的外交決策理論。現實主義者假設國家作為一個理性的單一行為體進行決策和博弈,由於不存在國際社會,國家處於完全的無政府狀態中,安全問題是國家最高的生存問題。基於這一套前提假設,國家應當作出最大化自身安全的決策。現實主義並不意味著好戰,譬如進攻性現實主義大師米爾斯海默就多次反對伊拉克戰爭,在他的視野中,伊拉克是一個區域性的強權,不會威脅到美國的安全,甚至有可能幫助美國制衡對美國安全有更大威脅的伊朗。現實主義者往往反對目標和過程不明晰的戰爭(譬如越南戰爭)。摩根索的名言體現了現實主義者對戰爭的態度「永遠不要將自己置於這樣一種境地:若要進攻,便需作賭;若要撤退,便會受辱。」但現實主義者也並不是什麼都可以妥協和談判的軟弱者。現實主義者不願意在有關國家安全的問題上做任何讓步,哪怕這能為他們帶來更多其他領域的收益。

基辛格是一位現實主義者嗎?

從對中國交往的政策考量來看,基辛格有相當的現實主義色彩,但很難說這是經過精細的計算和考量而布置的大計劃。從基辛格的回憶中可以看出,中國問題並不是尼克森和基辛格在其第一屆政府中必須應對的中心問題:美蘇之間的緩和和軍控協定,以及美國苦苦掙扎的越戰泥潭可能是在國內政治議程中遠遠更加重要的話題。甚至美國國務院極力阻止美國和中國的接觸,不是因為對中國的敵視,而是因為擔心美中接觸會導致美國和蘇聯之間的接觸受阻。

當地時間1973年9月21日,美國華盛頓,美國前國務卿基辛格。圖/IC photo

一個能夠體現現實主義考量的關鍵是1969年中蘇關係的破裂。一部分美國政治家,包括國務院官員認為美國應當助長兩國之間的「內鬥」,但正值捷克斯洛伐克事件的餘波,基辛格和尼克森都相信美國的放縱和漠視會給蘇聯傳遞一個錯誤的信號:他們可以使用武力征服解決一切問題,並操控整個「共產主義世界」。純粹從出於美國自身和其盟友體系的安全考量出發,基辛格和尼克森向蘇聯方面發出了明確的信號:如果蘇聯侵略中國,美國將站在同情中國的一方,哪怕當時中美仍然互相視為敵人。至少基辛格對這場衝突的看法是明確的:允許蘇聯進一步擴大其侵略性和影響力,對美國的安全不利。

正是基於1969年的背景,美國決策層產生了和中國接觸的想法,至少傳遞美國願意在可能的中蘇衝突中支持中方的意願。此時的美國是否已經形成了所謂的「接觸戰略」(engagement),從基辛格的回憶中來看,恐怕要打上一個問號。除此之外,美國表達的對中國的支持更多是一種立場和姿態上的,基辛格並未提及美國向中國提供核保護傘的任何承諾,更不可能以此警告蘇聯。所謂1969年的中蘇衝突使得中美站在統一戰線上的觀點,無疑是錯誤的。阻止蘇聯向中國進行外科手術式核打擊的原因有很多:蘇聯的國內政治、周總理與柯西金在北京機場的會面,最主要的當然是中國人民不怕侵略、英勇作戰的志氣,美國的核保護傘則子虛烏有。

接觸提供了溝通的途徑,大約在1970年之後,尼克森做出了決斷,要強化和中國的關係。在這一點上,尼克森和基辛格的戰略視野並不完全一致。尼克森希望強化美中關係的核心在於,希望構建一個能夠切實解決問題的國際體系。將中國納入一個(或許是美國主導的)國際體系中,更有利於諸多國際問題(可能包括越南問題)的解決。這事實上是一種偏向於制度主義的外交世界觀:通過構建一種國際制度,一種國際體系,來緩解超級大國之間的矛盾,同時促進國際社會的健全發展。然而,基辛格的觀點更偏向於傳統的、現實主義下的「勢力均衡」理論:面對咄咄逼人的蘇聯,美國可以通過和中國接近的方式來抵制蘇聯的影響力。在這種視野下,中美接近並共同對抗蘇聯的敘事得以成立。但值得注意的是,這是基辛格個人作為國家安全顧問採用的世界觀和策略概念,並不一定就符合歷史的事實。

紀錄片《越南戰爭》(2017)劇照。

回歸中美破冰的當下,也許基辛格的觀念在美國方面取得了主導性的地位:事實上,中美破冰後,中國並未立刻和美國建交,更沒有被美國拉入到某種基於自由貿易原則的國際體系之中,那是數十年後的後話了。中美的接觸更多起到了打破第一張多米諾骨牌的作用:推動越南談判和美蘇軍控的進程。純粹從策略的角度而言,基辛格成功了:中美接觸不僅在中美之間建立了穩定的、長期的溝通渠道,還讓蘇聯改變了在軍控談判上的立場,轉而與美國緩和。美國的安全得到了保障。

如果僅因為此,就認為現實主義構成了基辛格外交觀念的全部成分,顯然失之偏頗。在越南停戰問題上,基辛格的觀念便混雜著現實主義的實用性,和對特定意識形態原則的堅持。一方面,基辛格採用秘密談判的方式,寄希望於靈活的溝通能夠達成一份越南範圍內的停戰協議,一方面,基辛格又堅持維護南越政府的地位,並在回憶中也堅持聲稱,拋棄美國所謂「為自由而戰的盟友」,而讓所謂的「共產主義勢力」獲勝,是一種在道德上和策略上同樣錯誤的決定,並可能引發多米諾骨牌的效應。如果說多米諾骨牌的比喻存在某種現實主義的考量,那麼強調要給南越政府一個「生存的機會」的嘗試,卻是以美國人的財富、生命和越南、寮國、柬埔寨的無數悲劇為基礎的。這可以一窺基辛格在世界觀和意識形態上的底色。

2023年10月24日,美國前國務卿基辛格在紐約舉行的美中關係全國委員會年度頒獎晚宴上講話。圖/新華社。

群星中的基辛格

當研究的視角局限於歷史中的特定人物時,偶爾會誇大他們的作用。歷史的風雲人物往往可以推動歷史的進程。譬如,從基辛格的回憶中可以看出,美國國務院對維持美蘇緩和談判的執迷,以及對擔心中美接觸破壞緩和嘗試的過度恐懼。如果基辛格所言屬實,那麼可以合理地推斷,若沒有尼克森和基辛格的堅定意志,中美接觸可能不會在1970年代早期展開。基辛格的才能和他與媒體界的良好關係同樣有助於其主導的外交政策更能得到美國公眾和立法機關的理解。基於出色的戰略眼光、堅定的戰略決心、富有魅力的談判策略和辛勤的工作,基辛格在混亂的1970年代實現了包括中美接觸、美蘇軍控協議、越南停戰協議、中東斡旋在內的諸多成就。但是,這樣輝煌的成果既是時代的趨勢,也是那段時期,歷史上的風雲人物們交相輝映、共同成就的舞台。

正如基辛格所承認的,外交是互動的藝術。單方面的戰略謀劃,即便再成熟、再全面,也無法取得有效的戰果。外交共識必須經由雙方的共同利益而達成,在這一過程中,既需要耐心,也需要膽魄。既要有靈活退讓的智慧,也要在應當堅持的時候堅持。當雙方的戰略意圖重疊時,外交突破便能夠應運而生。

基辛格在中美接觸中取得的卓越成就,便離不開毛澤東主席和周恩來總理的智慧與配合。由於中美之間複雜的歷史經緯,在公報如何撰寫才能在兩國都得到認可的問題上,雙方陷入了困境。毛澤東彼時已身體抱恙,卻堅持與基辛格會面,並避開了對具體談判議題的糾纏,而是尋求同基辛格以及其背後的尼克森達成一份原則性的諒解共識,這樣的思路極大推動了中美談判的進展。他風趣幽默的談話方式,譬如相比左派,更喜歡和右派打交道的戲言,讓基辛格極大體會出中國願意與美坦誠接觸的誠意。他提出的,雙方將彼此不同意的內容列在公報上,以凸顯雙方彼此同意、認可的共識的方式,也成為一個高明的逆向思維。如此一來,尼克森政府不必在美國因為「違反原則」而受到指責,而雙方達成公報、共識的主要意圖卻自然揭示。基辛格在回憶中印象深刻地承認,毛的提議堪稱是打開了一個最重要的路障,讓雙方走向聯合公報的路程變得更加通暢。

1972年2月,周恩來(左)陪同毛澤東會見尼克森(右二)和基辛格(右一)。圖/IC photo。

基辛格和周總理的辛苦談判同樣成效匪淺。周恩來堅持捍衛中國的立場原則,但同時又在所有細節問題上都展現出願意和美方談判、尋求一致的意願。從基辛格的視角中,我們可以看出,他最初對於和中國接觸的成果是不確定的,只是在宏觀上判斷蘇聯威脅下中國同樣有與美國接觸的需求。正是中國的積極回應,以及建設性的方案,讓對話能夠走向深入。基辛格的決策力不可缺少,卻也並非獨當一面。

美蘇軍控和越南戰爭的談判方面,蘇聯的誠意同樣是值得關注的。尼克森和基辛格本人多次表達過美蘇談判中斷的擔憂,在中美接觸後,蘇聯的理性選擇確實應當是繼續對美緩和關係。然而,國際外交事務中常常會發生誤判,1979年蘇聯入侵阿富汗就是典型的戰略誤判。在基辛格看來,勃列日涅夫是一個聰慧、擁有國際視野而且樂於進行改革的人,這甚至令筆者感到詫異,在刻板印象中,勃列日涅夫是因為其老邁、無能和保守而聞名。這裡固然有基辛格以美國優越的立場自詡的視角,譬如,他認為勃列日涅夫深刻地明白「蘇聯的那一套體制已經完蛋了」,但拋開這種美國意識形態下的固有偏見,基辛格回憶的勃列日涅夫是一個擁有親和力的國務活動家,一個真誠的人。他曾經在和尼克森會談的時候,突然將尼克松拉到自己的座駕中,無論如何都不是一個僵化、封閉的人所能做出的舉動。

1972年尼克森訪華時,越南戰爭成為外交談判的重要話題。紀錄片《越南戰爭》(2017)劇照。

美蘇軍控談判的同時,越南戰爭依然打打談談。基辛格和尼克森堅持了強硬立場,甚至決定布雷,這有可能傷及蘇聯向北越輸送物資的船隻。即便在這種情形下,蘇聯方面還是保持了冷靜和理智。他們使用在雙方會談的宴會上聲明對北越支持的方式鞏固了自己的立場,但仍然堅持對美蘇談判持開放態度。越南戰爭的談判同樣如此,基辛格認為黎德壽是一個難纏的對手,幾乎錙銖必較,但北越和美國的談判卻從未結束過。戰爭態勢的變化和尼克森的獲勝連任被基辛格視為是促使北越讓步的重要條件,這同樣反映出了北越的決策層和談判代表採用了務實開放的姿態。事實上,如果北越堅持不與美國展開任何談判,或設置更加苛刻的談判前提,最遲到1973年,水門事件的爆發仍然會讓美國以更不體面的方式從越南撤軍。即便是基辛格本人,也在停戰協議中要求的「體面的時間間隔」問題上含糊其詞,時隔數十年後再次問起,仍堅稱要將這一表述放在具體的語境之中。從這來看,基辛格將和平談判的成功歸功於尼克森將戰爭「越南化」、北越政府對美國國會內政的不了解,以及自身的談判策略,或許有溢美之處。

作為基辛格的另一個成就,中東的穿梭外交同樣得益於阿拉伯和以色列領導人的靈活立場。依據經典的美國外交策略,基辛格對以色列提供了毫無保留的支持,以色列的梅厄政府卻並未濫用這一毫無保留的支持。另一方面,基辛格堅持和埃及為代表的阿拉伯國家政府維持溝通。基辛格的策略無疑是高明的:他的原則是,確保阿拉伯國家無法通過蘇聯的武器來擊敗以色列,因此只能通過美國的渠道實現和平。長期來看,如果這一前提一直成立,阿拉伯世界終究會走向和平,但以色列與阿拉伯國家的和解在1970年代開始出現,卻得益於兩個額外因素:埃及總統薩達特的果斷和智慧,以及以色列方面採取的克制姿態。作為一個典型例子,基辛格希望以色列不尋求殲滅埃及第二軍,以確保溫和的薩達特政府能夠一直在位,而不被一個更加激進、更不可控的政府替代。於是,贖罪日戰爭的結束反倒是以色列外交突破的開端,基辛格把握的大原則固然高明,談判對手的靈活和遠見卻也同樣不能小覷。

2019年11月21日,美國前國務卿亨利·基辛格(左)在北京舉行的創新經濟論壇上發言。新華社記者 戴天放 攝

歷史裡的基辛格

無論基辛格在外交上取得的成果是大是小,這些結果對美國、對世界的意義是正面還是負面,人們總會認為基辛格個人在外交中起到了舉足輕重的作用。與當下時事相結合,這種情緒又會被放大,以至於基辛格的過世,似乎成了「一個時代」結束的象徵。

象徵終究只是象徵。基辛格的外交政策,並不能脫離其所處的時代。尼克森政府執政的大背景是越南戰爭的持久化,以及1960年代風起雲湧的新左翼運動。作為傳統的冷戰兩極,美國和蘇聯的霸權地位和意識形態話語同時受到了衝擊。不僅有不結盟國家的湧現和亞非拉「第三世界」話語權的提高,對西方而言,反越戰和法國的「68運動」嚴重衝擊了戰後的社會文化和秩序,使得新左派的勢力水漲船高,文化解放和個人解放浪潮不可阻擋。而對蘇聯而言,「布拉格之春」嚴重損害了蘇聯的形象和國際名譽。對美蘇兩個大國而言,彼此緩和即便不是長久之策,至少也是當務之急。

歐共體的崛起,以及維利·勃蘭特在聯邦德國上台,使得歐洲降低對峙壓力,尋求和平和繁榮的要求不斷增加。勃蘭特提出的新東方政策,一方面給蘇聯和東歐國家伸去了橄欖枝,一方面也讓美國擁有了對蘇談判的槓桿——蘇聯一直希望解決民主德國地位並完成對美國的四方談判。美蘇緩和、軍控協議都是在這樣的大背景下發生,而非基辛格一人的力量和觀念所能改變和支配。

中美接觸和中東緩和更是有各自的歷史背景。必須看到的是,國務院雖然反對1971年底基辛格和中國的接觸,但並不是反對和中國開啟對話本身。從1969年的中蘇危機開始,美國通過多種途徑與中國建立溝通渠道,即便是在中國當時特殊、複雜的歷史背景下也在持續推動,足見中美恢復交流、改善關係既有戰略形勢的推動,也符合雙方的共同意願。國務院只是希望中美接觸不要影響美國外交的主要目標——美蘇緩和與軍控談判,而不是永遠阻止美國和中國的談判。在對美國民意的把控上,基辛格甚至過度悲觀:他認為中美聯合公報可能在國內導致批評,結果卻截然相反。民意往往是時局和人心的反應,由此可見一斑。

《大外交》,作者: [美]亨利·基辛格,譯者: 顧淑馨 / 林添貴,海南出版社2022年7月。

中東的緩和的進程也具有多方面的因素。第三次中東戰爭的失敗給阿拉伯世界帶來了沉重的打擊,約旦和巴解組織之間的關係走向惡化,最終引爆了1970年9月的「黑九月」事件,標誌著約旦從巴勒斯坦和巴解組織的盟友一方脫離。1972年薩達特主持埃及政府之後,驅逐了蘇聯顧問,而僅僅是從蘇聯獲取武器來謀求實現自己的戰略目的。在這一戰略目的也未能實現之後,薩達特轉向和解其實有其必然性,因為贖罪日戰爭幾乎是一場「復仇之戰」。初期的戰果讓阿拉伯國家有了心理安慰,後期的失敗則讓埃及放棄了傳統的外交方向。

另一方面,沙烏地阿拉伯發起的「石油戰爭」充分證明了阿拉伯國家可以使用石油作為武器增加自己的談判籌碼,這變相削弱了必須採用軍事手段解決巴以問題的需求,並使得阿拉伯國家能夠用經濟方式對巴勒斯坦人民表達同情和聲援。更需要考慮的是,雖然以色列和阿拉伯國家之間的關係惡劣,美國卻在中東地區擁有沙烏地阿拉伯這樣的傳統盟友。在第四次中東戰爭期間,美國與埃及之間的聯繫從未切斷。歷史的方向如何,自然可知。

當美國內、外的形勢不再支持基辛格的外交政策時,基辛格即便有再出色的個人能力,也不能只手回天。水門事件爆發後,美國國會通過了限制美國在越南軍事參與的決定,基辛格縱然在回憶中譴責民主黨的決定限制了美國的手腳,使得日內瓦停戰協議無法被履行,也只能是事後的悔恨。相比基辛格,美國國會更能代表美國的主流意願。基辛格曾經成功與媒體界交涉,讓美國公眾輿論能夠認可其外交政策。但秘密談判和密室外交也最終讓他脫離了民意,走向孤立。高層的溝通和管道固然不可或缺,但對國家與國家間的關係而言,歷史的趨勢,和國民層面的溝通與理解,更無法忽視。

以基辛格回憶與周恩來總理關於中美差異的對話開場的紀錄片《善良的天使》(Better Angels,2018)。

在中美聯合公報發布之後五十二年,基辛格病逝。基辛格的一部分設想得到了體現,一部分設想則從來與歷史進程無關。在他的心目中,中國和蘇聯都是所謂的共產主義陣營,只是用於互相制衡。可尼克森恰恰正確了:中國進入到國際體系中,參與構建、支撐、完善國際體系,並最終成為過去四十年發展最為成功的經濟體。現在的國際社會治理,已經無法想像中國參與的缺失。

中美關係再度放在了十字路口上。一些美國人指責基辛格對中國的接觸政策是一個錯誤,將基辛格視為「通敵者」,更多中美友好、世界和平的人則懷念基辛格的存在,擔心基辛格的死意味著歷史方向的倒轉。但即便是基辛格談基辛格,也不會相信基辛格有如此重要的地位。他是一個時代的縮影,一種外交關係的象徵,但也只是縮影和象徵。歷史不是個人的歷史,外交不是個人的外交。基辛格真正值得美國和中國吸取的經驗,是他的戰略勇氣和決心,是他願意對所有外交選項保持開放態度的明睿,是他在國家利益前無視歷史形態揪擾的深邃。這正是現在美國決策層的部分成員所缺乏的。

約翰·埃肯貝里在《勝利之後》中提出,在一個憲制的國際秩序中,規則的最大意義是霸權國的自我限制,以使得國際體系的參與者他們的安全和繁榮得到保障。從尼克森與基辛格構建國際體系的努力中,可以看到現實主義的邏輯背後,美國在尋求共識上的成果。如今的美國,一面違背國際法和國際共識,一面標榜規則以限制其他國家,從而將所謂「基於規則的國際秩序」推向了自我矛盾的邏輯悖論之中。這不再是基辛格需要面對的問題,但這是我們,是國際社會,必須也必然給出一份新的答卷的問題。

故事徵集

高考結束的那年暑假,你讀過什麼書嗎?這可能是個奇怪的問題,高考結束,瘋玩當然才是正義。「讀過什麼書?完全沒有。」「讀了什麼書?記不起了。」回憶一下,或許當初是翻閱過某本書呢?比如一本小說、一本似懂非懂的哲學社科書。這大概是比較純粹的一段閱讀時光了。如果你還記得,不妨告訴我們,那年暑假書里書外你印象最深的是什麼。

字數不限。書評君將在6月12日上午整理推送你與二十餘位作家學者、出版人和圖書管理員的高考暑假閱讀故事。

參加方式:點擊這裡的 「我要分享」(是的,括號里的這幾個字)在線填表。

本文經出版社授權刊發。撰文:王子琛;編輯:李永博 朱天元;校對:陳荻雁。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。