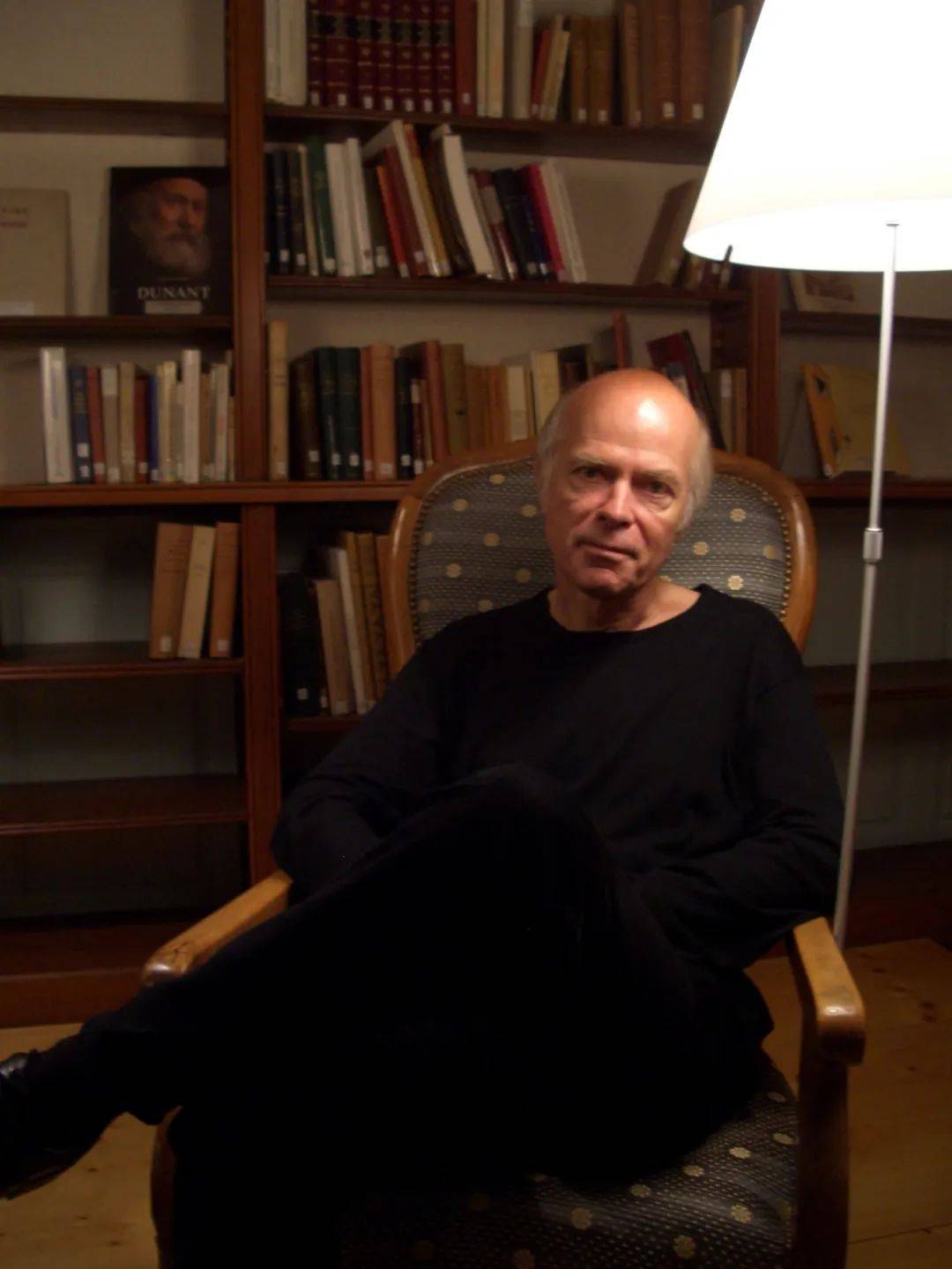

父親出身管風琴世家,母親是語言學教授,76歲的法國小說家帕斯卡·基尼亞爾似乎註定成為一名音樂與文字的雙重演奏者:以文字書寫音樂,以音樂賦予文字以生命和節奏。這一核心特徵在其新作《愛,海》中得到了完美延續。

小說主要情節設定在1652年——「那個多麼黑暗的時代啊」,歐洲宗教戰爭、法國與西班牙的戰爭、投石黨內亂,暴力、饑饉與疫病,人們仿若被丟棄在無盡的恐懼與惡意中,惶惶不可終日。而同年,鍵琴手弗羅貝格爾為魯特琴師布朗士羅什所作的悼亡曲卻以前所未聞之姿開啟了如「狂野前奏曲」般的巴洛克世界。正如作者所言,「我必須找到一個比我們現在更為黑暗的時代,一個完全無政府主義的時代。在那個時代,(法國的)權力不再集中於巴黎,到處是街壘戰、疫情,但同時,那也是藝術最美的時刻。」

基尼亞爾以其慣常的箴言、神話、詩歌等多形式交融的碎片書寫,邀請讀者一同探索他所鍾愛的巴洛克時期,跟隨一群音樂家穿行於17世紀的歐洲北部,探索愛、音樂、死亡、原初等古老的命題。

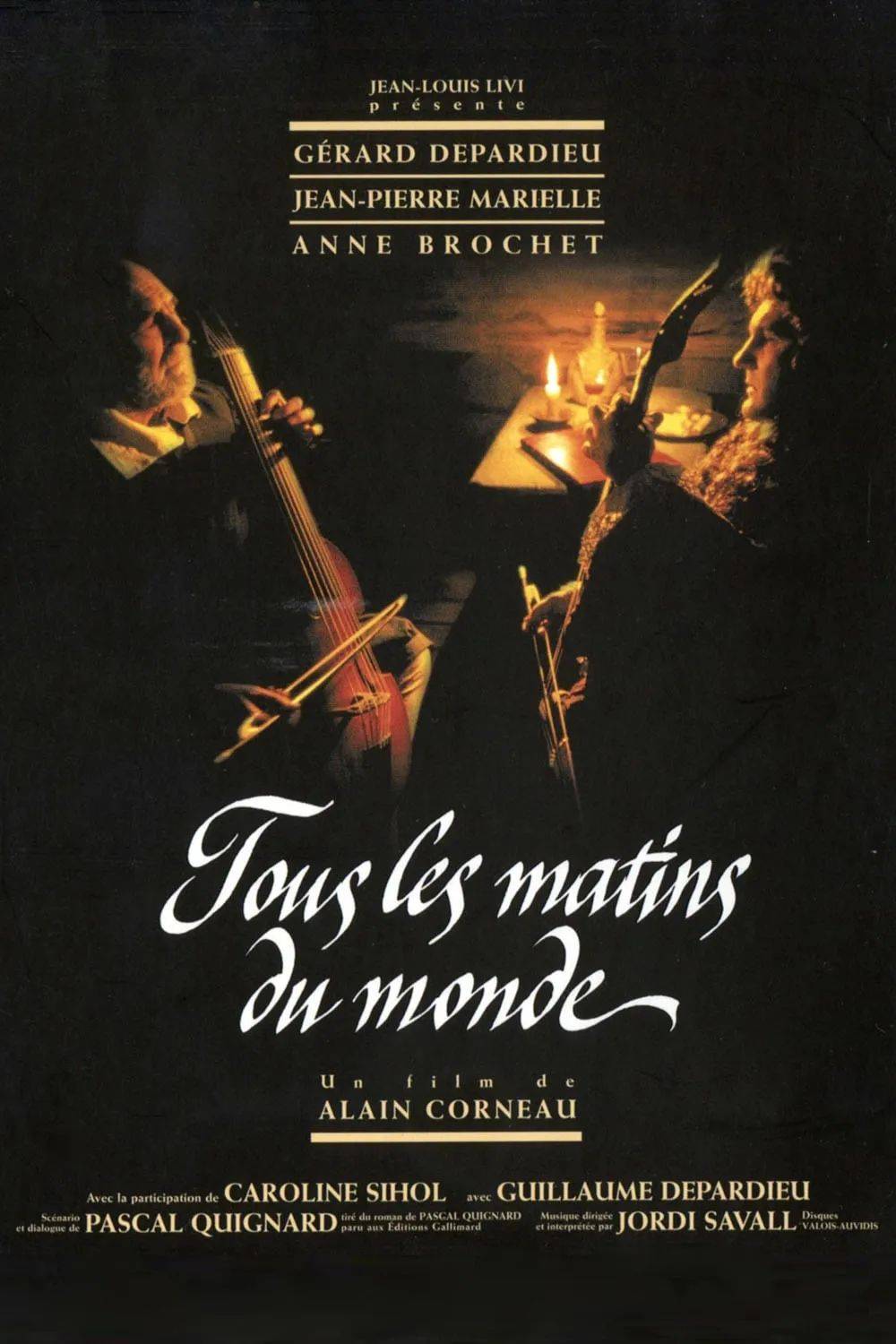

帕斯卡·基尼亞爾(1948— ),法國作家,對哲學、歷史、藝術均有深入研究,1966年開始創作,著有大量小說、評論和隨筆。創作於1991年的小說《世間的每一個清晨》被改編成電影《日出時讓悲傷終結》。2000年憑小說《羅馬陽台》獲法蘭西學士院小說大獎。2002年起陸續出版小說《最後的王國》系列,其中第一部獲龔古爾文學獎。

作者 |王天宇

《愛,海》,作者:[法]帕斯卡·基尼亞爾,譯者:余中先,版本:新民說·廣西師範大學出版社 2024年1月

「音樂,這死亡的悲鳴。」

小說標題讓人聯想到巴洛克詩人皮埃爾·德·馬爾伯夫(Pierre de Marbeuf)的一首詩《愛與海同分苦澀》(Et la mer et l』amour ont l』amer pour partage, 1628)。毋庸置疑,「愛」及其引發的痛苦和絕望是小說的一大重要主題,也是促成該小說誕生的原因——作者弟弟(一位大提琴家)的離世讓他不得不直面愛之不可分割的離別(séparation inséparable)。小說中,它首先通過魯特琴演奏者、抄譜家朗貝爾·哈騰和維奧爾琴演奏者圖琳之間一段悲傷的愛情故事呈現。

圖琳來自「北方的島嶼」,來自波羅的海。哈騰則出生於巴登,後被收養於米盧斯。他是一個從未被人渴望過、也「永遠不會尋求被人渴望的人」。圖琳熱愛哈騰的音樂,曾「四處追隨他的聲譽」,直至在布魯塞爾的細雨中,二人瘋狂地相愛了。她太熱愛哈騰的音樂,所以她渴望它們被發表,獲得大眾的認可。哪怕那個不信教的哈騰、那個如「一隻在夜裡出人意料地歌唱」、「怯生生、無巢無窠」的杜鵑鳥始終拒絕自己的作品發表、反感他人目光的注視,甚至因為害怕創作變成一項不得不聽從的義務而放棄作曲。哪怕連擁有美妙嗓音的圖琳自身也無法在公眾場合唱歌,寧願躲在維奧爾琴背後。「他和她,兩個人本應該融洽相處,但他們彼此相愛了。他們更願意彼此相愛而不是彼此理解」。最終,在非常幸福地共同生活了兩段九個月後,他們分開了,卻從未停止相愛。

小說以希臘神話中的回聲女神厄科和那喀索斯、赫洛和勒安得耳之間不幸的愛情故事隱喻圖琳和哈騰終將分離的結局。我們可以從圖琳和哈騰分開後的遺憾、敘述者的沉思中大致了解,二人的分離是因為藝術理念的相悖,更確切地說,哈騰嚮往空無,圖琳卻偏為其音樂設定了目標。哈騰想像一隻鳥一樣,「它唱得越好,它就越看不見」。圖琳卻執著於哈騰的聲名,她忘了曾經自己就是因為哈騰「為了音樂離開上帝」而自發地喜歡上他,她更忘了「只要為愛放置一個目標」,就是不愛。他們將愛而不得的痛苦投入音樂,「而音樂則是跟海浪的咆哮緊密聯繫的一個部分」。

《愛,海》中還呈現了一種不遜於戀人之愛的茜碧爾公主和母馬約瑟芙之間的深厚情誼。茜碧爾公主「靈魂一絲不苟」,以超然的態度嚴守宗教與宮廷的規約。唯有在約瑟芙的背上,她才能感受到生命的鮮活。約瑟芙對她也是全然的信任與喜愛。「她們對彼此的愛是相互的」。然而,分別總是不期而至。約瑟芙誕下的小馬駒夭折,悲痛之中選擇了自殺,最終獨留茜碧爾公主在沉默中消沉。多年後,茜碧爾仍忘不了約瑟芙自殺的場景:「她瞧著遠處,在朦朧中,只見那匹母馬走近峽谷,把它那美麗的臉龐緩緩地轉向她,思索了一番,長長地瞥了她一眼,一躍跳下了深淵」。

一如作者的註解,「在音樂中,興許就如在愛情中一樣,至少必須有某一種遺憾。一種比愉悅所帶來的快樂更大的懷舊之情」。雖然愛註定走向分離、音樂總有停止的那一刻,但懷舊之情可以不斷激活有關愛與音樂的回憶。而正是對愛和音樂的慾望和渴望使它們成為了超越時間與個體界限的永恆存在。

《音樂之恨》,作者:[法]帕斯卡·基尼亞爾,譯者:王明睿,版本:新民說·廣西師範大學出版社 2023年3月

「如何在混沌中思考藝術?」

如果將《愛,海》比作一曲巴洛克奏鳴曲,17世紀的戰爭、瘟疫和饑饉就是持續於整個作品中的通奏低音(basse continue)。別出心裁的是,小說中時局變遷還以器樂消亡為符號強化。「魯特琴(luth)過時了。奇怪的是,世界把路德(Luther)當作了藉口。主教、神父和教士們使用了一個可憐的文字遊戲,將這種樂器作為受迫害宗教的一部分從他們的王國中驅逐了出去」。宗教迫害的荒誕、仇恨的盲目在此被凸顯。其後,維奧爾琴消亡,最後一章我們走入了鋼琴的世界,那是另一種暴力——「所有人都覺得自己因貧困而受辱」,那是1789年法國大革命前夕。

不止17、18世紀,暴力與恐懼始終存在。再聯繫自己在勒阿弗爾(該港口城市於1944年遭襲,是法國二戰時受損最嚴重的城市)廢墟中度過的童年,基尼亞爾不禁反問:「當每個工作日都要沉浸在尖叫和混亂中時,又如何專注於自身心靈的沉默和封閉?當所有本應受到掌控監管的時刻都受到恐懼的限制時,該怎麼辦呢?當所有的夜晚都無望地陷入憂慮,所有的夢想都陷入恐懼,又該怎麼辦?」「如何在混沌中思考藝術?」

作者以三位他所喜愛的音樂家——哈騰、德·聖科隆布、弗羅貝格爾——的人生選擇,對以上問題給出了可能的回答。

德·聖科隆布和弗羅貝格爾均受啟發於歷史中真實存在的人物。前者作為圖琳的老師,在1991年作家的代表作《世間的每一個清晨》中就曾被復活。三十年後,他又再度續寫故事,帶領我們重新體會那夢與慾望世界的融合。無論是不信教的哈騰,還是德高望重的維奧爾琴師德·聖科隆布,或是維也納宮廷樂手弗羅貝格爾,他們都不願意發表自己的作品。雖然宗教信仰、藝術見解各有差異,但三位都是真心熱愛音樂之人,他們均認同唯有獨自一人,「尤其不被公眾所見」,才能「自由自在地對待自己」,獲得藝術創作的真正自由。基尼亞爾在此處做了一個異常生動的類比:哪一個瘋狂戀愛的男人讓他愛的女人赤身裸體在眾人眼前?藝術創作中沉默與封閉的必要,以及不尋求任何利益、光輝或未來的理想在此處被凸顯。

電影《日出時讓悲傷終結》(1991)海報。該電影改編自《世間的每一個清晨》。

與《世間的每一個清晨》中所描寫的音樂家之間的競爭不同,這一次,基尼亞爾更著力呈現三人間的心心相惜。德·聖科隆布和哈騰在偶然一次的見面中達成共識,他們都自比林間歌唱的小鳥,無需任何聽眾,全然地投入。視哈騰為「無巢無窠」的杜鵑鳥的弗羅貝格爾,自己也因無法在任何地方安頓下來,不停騎著騾子奔向宗教戰爭的前線,去探尋「最新穎的、最自發的、最不規範的、最無序的、最情緒化的音樂」。弗羅貝格爾儼然成為了他所追求的充滿激情的音樂之化身,哈騰則為他抄譜配器。從弟子到朋友,再到哈騰的保護人,小說一路見證著弗羅貝格爾與哈騰「友誼的激情」——它與孤獨的創作不同,它將他們永遠團結在了一起。小說尾聲,已經長時間不再作曲的哈騰決定為弗羅貝格爾作悼亡曲,正是出於同為樂者的共情。在創作過程中,他感覺似乎變成了曾經遍尋歌曲的弗羅貝格爾:「就像一條魚熱情地追隨著水,那水攜帶了它,也必然跟它相似,既然這水激勵了它,讓它活躍不已,讓它愛它自己」。

值得一提的是,他們追求孤獨並非為了超脫塵世,更多是為了堅守音樂創作的獨立。連圖琳都不禁感嘆,獨處一方的哈騰,他的寫作內容卻是如此大膽而冒犯,直指當下歐洲所發生的一切。弗羅貝格爾為布朗士羅什的偶然墜亡創作的悼亡曲之所以開啟了「巴洛克世界末期的『舞蹈組曲』」,正是因為它由偶然的鮮血折射出當時「以祈禱,以假裝祈禱為藉口」所導致的無端、殘忍的「虔誠的衝突」。

基尼亞爾在一次採訪中強調,「哈騰、德·聖科隆布、弗羅貝格爾並不是浪漫主義者……(他們的創作更近似於)一種音樂的奉獻,面向上帝、自然,或是某種不可知之物」。他們不受世俗宗教束縛,勇敢記錄下當時世界的恐懼,他們的衝動不會被時間所磨滅,因而賦予了巴洛克音樂以不會老去的野性,也成就了重新發現巴洛克音樂的當代價值。

「他醒了。世界被開了封。」

巴洛克末期,德國人弗羅貝格爾創建了一種新的法蘭西組曲形式。那種「支離破碎的新風格」,據敘述者言,只有在1650至1660年間的法蘭西文學中才能找到,其中代表便是在1652年投石黨內亂之際因眼睛受傷、在昏暗房間內持續創作的拉羅什富科公爵。基尼亞爾毫不掩飾對他的崇敬之情:「他在黑暗中思考一個個句子,如同發起一陣陣進攻,鑽孔一般地挖掘心靈。他把握宇宙的秘密」。作者甚至認為他遠甚於當時所有的音樂家,因為他的筆觸忠實記錄下了那個時代的動盪,他是「最可靠的耳朵」。

基尼亞爾繼承了這種「支離破碎」的風格,並將它以自己的節奏再現於自己的文學創作。行至《愛,海》,他的文學技巧與風格更臻完善。14章、100節,如瓷磚畫板分散的結構,讓閱讀的節奏放緩,推遲了純粹快樂的結束時刻。但這种放緩並非無節奏、無節制的。除音樂外,作者通過紙牌、繪畫、大海等意象置入,調節文本節奏於無形,也進一步打破了藝術與文學、現實與虛構的邊界,構建出一個多聲部共鳴的詩意空間。

拉圖爾《玩牌的作弊者》,約1625。

小說開篇,微弱的燭光下,看似苦思冥想的紙牌玩家,相愛或相爭的樂手,穿著綠色長袍的女人目光在兩個世界飄蕩。我們如同在觀賞17世紀拉圖爾或布爾赫的畫作,人物自己走出畫框,有了自己的嗓音。在《愛,海》中,畫作不僅起著轉換場景之功用,如博納·克洛瓦的《從弗萊芒北部看過來的安特衛普港的景色》,小說人物圖琳、亞伯拉罕等都被一一呈現在了畫作上。畫家本人還會進入小說,與主角們相遇,展現另一種藝術人生的選擇。同時代的法國畫家尼古拉·普桑面對軍官父親及統治者的貪婪和暴行,選擇遠離故土,前往羅馬。此處,作者將感官體驗融於情感表達的書寫顯得格外細膩生動:故土是「諾曼第的、濕漉漉的、冷得瑟瑟發抖的、散發著生澀煤煙和酸蘋果味的廢墟」,羅馬則是「長滿了鮮活的花和藍色薄荷的花蕾,還有沐浴在太陽之星光芒中的接骨木花簇的那古老的廢墟」。

此外,大海和潮間帶(estran,譯文中為海灘或灘涂)也是串聯故事的關鍵線索。它們是基尼亞爾對原初思考的重要載體。「每個人生來都一無所有,某一天,他很偶然地從世界那無形和非人的深處冒出來,這就像在往昔,生命同樣偶然地——出於一次異乎尋常的偶然——從大海中冒出來一樣」。如果說回到原初,回到海洋(母親,法語中海洋mer和母親mère同音)的腹地是基尼亞爾寫作中一直貫穿的執著,在《愛,海》中,當他曾經筆下的人物(《世界上每一個清晨》中的德·聖科隆布,《羅馬陽台》的亞伯拉罕、莫姆和安娜·艾黛爾等)都行至暮年,連敘述者本人都在文末現身,帶著童年的回憶,面對身軀的老朽:「我的手指頭越來越費勁地握住一支氈毛的膠木筆桿,隨著它們在電腦的鍵盤上變得越來越僵硬」。潛藏在陰影中的死亡不知何時突然而至,音樂、生與死的共鳴最終在海邊奏響,詩意滋養著語言的流動:

最後的那些日子,最後的那些年代,經歷過的生活的面目被解開,就像當海潮退去後,一片片碎屑留在了海灘上那樣。

人們行走在零零星星的寶藏之中,但那裡的一切都閃閃發光。

海潮越大,離死亡越近,那海灘就越壯麗。

奇蹟就越不連續,就越廣闊。

世界越深,黑夜越巨大。

無邊無際的天空。

《愛,海》是一部需要緩慢閱讀的小說。基尼亞爾將學識藝術與詩意、沉思融匯於一份極具創造力的巴洛克樂譜之上。從古希臘到17世紀的歐洲,再至1789年的法國大革命前夕,它跨越歐洲的疆界,靜靜地流動。

「他醒了。世界被開了封。」書頁合上之際,猶如結束了一場長時間的海上歷險,目眩神迷。先是一片迷霧,然後是一層雲彩,一整個未知的世界被開啟。

本文為獨家原創文章。作者:王天宇;編輯:張進;校對:柳寶慶。封面圖維Daniel Ablitt畫作,有裁剪。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。