李安的電影豐富多元、難以歸類,他在三大洲、兩百年間自如穿行,始終尋求變化與突破,不變的則是他對敘事與人的關注。

第77屆坎城國際電影節本周閉幕。章子怡攜新片《醬園弄》在坎城高調亮相,被很多網友稱讚「重新搞事業」。章子怡的第一次坎城電影節之旅是在2000年,憑藉在李安導演的《臥虎藏龍》中飾演玉嬌龍一角,迅速躍升為世界級影星。

李安被很多人認為是最會拍女性角色的男導演之一。從章子怡到湯唯,經過他調教的很多女演員都在影片中展示出獨特氣質。他曾說:「我發現和其他人物相比,我更擅長表現強勢的女性人物。」

李安的電影豐富多元、難以歸類,他在三大洲、兩百年間自如穿行,始終尋求變化與突破,不變的則是他對敘事與人的關注。這一切都在李安的訪談中得到展現:對電影的狂熱,對講故事的著迷,對自我極限的探索,對局外人身份的困惑,對做父親的恐懼,對女性的認同;關於家庭與溫情,關於中年危機與慾望,關於東西方文化的界限與交融,關於和明星們的磨合……

日前,李安的英語訪談集《李安訪談錄》出版。首譯中文的這本訪談集精選李安接受的十九篇重要訪談,跨時二十年,多方面記錄了這位導演的人生與創作,以及他對自己代表作的深入解讀。

下文為李安接受美國導演工會的採訪,經出版社授權刊發,較原文有刪節,小標題為編者所加。

原文訪談者|[美]格倫·肯尼

《李安訪談錄》,卡拉·雷·富勒 編/ 李安,邵逸 譯,南京大學出版社·守望者,2024年5月。

「今天是個接受採訪的好日子。」在曼哈頓中城一個安靜的早晨,李安這麼說道。導演正處於開始全新電影冒險之前的間歇期,正在從一個辦公室搬到另一個辦公室。所以我們見面的空間相對空曠。儘管李安低調而安靜,但他強大的存在感充滿了整個房間。

李安身上有一種矛盾性。儘管為人溫和,但他在藝術上十分大膽,在類型間跳躍,總是冒風險。在仍然引發爭議的《綠巨人浩克》中,他試圖賦予漫畫超級英雄真實的人類感情。在《色,戒》中,他用情色驚悚片的典型手法表達更深刻的內涵。

聽李安描述他的工作方法,你會被他的憐憫之心所打動。他說接受美國導演工會的採訪是他的榮幸,並似乎將此視為闡述其藝術原則的一次機會——不僅是為了工會成員,也是為他自己。「能夠以這種方式與我的同行分享建議和經驗,這很好。」他說道。

導演之路

格倫·肯尼(以下簡稱肯尼):某種意義上,你既是中國導演又是美國導演。我們先聊聊你早期的經歷,以及你是如何成為今日的你的。

李安:在故鄉,我的成長環境毫無藝術氛圍。我家的觀念,我所在文化的觀念,是學習實用的東西,上好大學,然後去美國求學、拿學位。但高考的時候,我因為太緊張,所以考砸了。我進入了台灣藝術大學,學習戲劇和電影。在當時——20世紀70年代初——的台灣地區,電影方面能做的不多。但我一作為演員登上舞台,就愛上了那種感覺。我在學校非常開心,但我們接觸的西方戲劇不多。我開始大量看電影——伯格曼、雷諾瓦等大師的很多作品。二十三歲,我進入伊利諾伊大學,讀戲劇專業。我在那裡學習了兩年。那改變了我的人生。我開始如饑似渴地吸收西方文化,不是西方文學、科學或社會研究,而是西方戲劇。

肯尼:你何時意識到,和表演相比,你對導演更感興趣?

李安:是我剛來美國學習的時候。我幾乎不會說英語,說的是洋涇浜英語。因此我無法真正表演。所以我從表演轉行導演。不過,我認為我吸收了很多東西,並被它們改變了。我成長的環境是農業文化,強調與社會、自然保持和諧、平衡,因此總是盡力化解衝突。但是在西方文化,尤其是西方戲劇文化中,一切都有關衝突,有關主張個人的自由意志,有關這將如何在家庭和更大的社會中造成衝突。我發現我有表現這些情境的天賦。最終,大量接觸電影——每周末看五到七部電影——之後,我渴望拍攝電影。我在紐約大學讀研究生,在電影系學習了三年。這個專業很務實,就是出去拍電影。

肯尼:你是如何實現從學生到專業電影人的轉變的?

李安:從電影學院畢業後,我經歷了六年的製作地獄。在紐約大學時,我們拍了短片,它們讓我在威廉·莫里斯經紀公司有了一名經紀人。畢業後,我花了三年時間才弄明白短片和長片的區別。沒有人教過我們如何處理長片的結構,長片的結構是如何運作的,以及如何構建人物。所以那時我再次迷失方向。我在好萊塢做了很多項目推介,但屢戰屢敗。不過那些年,我自學了一些東西,包括長片的劇本如何運作,以及市場想要什麼。

肯尼:你最終是如何取得突破的?

李安:1990年,我參加了台灣地區舉辦的劇本比賽。獎金很豐厚,一等獎有一萬六千美元,二等獎是一半——八千美元。我同時獲得了一等獎和二等獎!獲得一等獎的是《推手》。這個劇本是我專門為了參賽寫的。另外,《喜宴》——我五年前創作的劇本——獲得了二等獎,並成了我的第二部電影。所以我送了兩部作品去參賽,然後都獲獎了。

電影《推手》劇照。

後來有一家製片廠想要投資《推手》。影片以紐約為背景,講述了一個華人家庭的小故事。他們為我提供四十萬美元,讓我在紐約製作這部影片。我被介紹到了泰德·霍珀和詹姆斯·夏慕斯創立的好機器製作公司。我向他們推介了這個故事。然後詹姆斯對我說:「難怪你六年什麼都沒拍成。你的推銷能力太差了——能成功才怪。」接著他們自我推介,告訴我他們是無成本製片之王。不是低成本,而是無成本。然後我們就開始合作,一同製作了首部電影,影片在台灣地區很受歡迎。但真的僅限於台灣地區。因為表現很好,台灣公司給了我更多的錢——七十五萬——製作《喜宴》。詹姆斯說:「讓我幫你修改劇本。」他確實修改了劇本,之後發生的事情,可以說是眾所周知了。

肯尼:自此,你開始與夏慕斯合作。作為編劇和製作人之一,他幾乎參與了你1993年以來拍攝的全部十部電影;作為焦點影業的負責人,他還發行了其中的幾部。這種關係是如何幫助你保持穩定的作品產出的?

李安:這種合作關係是自然形成的,來自友誼,沒有精心計劃過。後來《理智與情感》的製作人看到了《喜宴》,因為這部電影,他們認為我可能是改編簡·奧斯汀作品的合適人選。我向詹姆斯求助,問他:「我該怎麼做?」當時我們在考慮合作英語電影。但有製作人與我們接洽《理智與情感》,我難以決定接還是不接。首先,預算是一千六百萬美元。我從來沒有支配過這麼大一筆資金。另外,我也從來沒有拍過時代劇。但我無法抵抗和艾瑪·湯普森合作的誘惑。我讀了(艾瑪·湯普森寫的)劇本,儘管當時我英語不好,但我感覺已經熟記於心了,而且本質上,它和我的風格非常接近。所以我接受了挑戰,去了英國。我非常害怕。我的英語很差,而我改編的是簡·奧斯汀。我必須與頂尖的英國演員和工作人員——牛津校友及皇家莎士比亞劇團成員——合作,從演員到工作人員都是一流的。我當然會恐懼。所以我帶上了詹姆斯。在這段時間和整個拍攝過程中,詹姆斯代我與這些人打交道,我則做自己的事情。

肯尼:憑藉《冰風暴》在這裡為自己爭得一席之地後,你回中國拍攝了《臥虎藏龍》。那是什麼感覺?

李安:我既執導英文影片也執導中文影片,在兩種語言之間跳來跳去。這對我來說逐漸成為一種維持平衡的遊戲。我拍美國電影時,因為這是我後天接受的文化,所以需要的技巧和藝術方面的努力相對清楚。實際上在某些方面,我心理上更輕鬆。潛台詞我看得更清楚。作為外國人,你首先會關注意思的準確,但更難的是確保文化習俗的正確。執導英文影片後再回去拍《臥虎藏龍》,我發現我的思維很大程度上變得西方化、全球化了。所以我必須想辦法回歸中國文化——我最早接觸的文化。

電影《臥虎藏龍》劇照。

肯尼:在導演生涯中,你從美國內戰故事跳到漫改超級英雄,再跳到現代西部片。你認為是什麼讓你在類型間跳躍?

李安:如果總是停留在一個地方,我怕會丟掉我希望帶給每部影片的新鮮感。如果一直拍同一個類型的作品,我害怕我會不再誠實,因為熟悉某一特定類型會讓我能夠——怎麼說好呢——去假裝。我感覺為了拍出最好的作品,我必須讓自己處於對所做的事情了解不多的狀態。一種讓我感覺自己好像在拍第一部電影的狀態。如果我感覺自己在重複什麼東西,或者重複自己,和冒險嘗試新事物相比,我會感到更害怕。

肯尼:這是你定期更換攝影師的原因嗎?

李安:我認為連續幾部電影都和同一個人合作應該是有趣的,合作關係會不斷發展,越來越深入,藝術上也越來越富有成效。在攝影師方面,我有想堅持的幾項原則。我和攝影師建立聯繫都有特定的原因。我為了《冰風暴》接觸弗雷德里克·埃爾梅斯,是因為影片的最後一部分,最重要的部分,是停電的暴風雪夜。攝影師必須製造一種幻覺,讓觀眾能夠看到人物在黑暗中行動。這是劇情的核心。我很欣賞弗雷德里克和大衛·林奇合作的作品,尤其是《藍絲絨》(Blue Velvet)。弗雷德里克嘗試用極低的曝光拍攝,他有很多優秀的、實驗性的做法。

肯尼:你和攝影師如何合作?

李安:無論其年紀大小和經驗多少,我喜歡和有兩種明顯態度的攝影師合作。第一,我希望他們和我討論劇情,而不是畫面。我不擔心如何拍攝。如果我們關注如何幫助演員塑造角色,並找到可以自如表演的行動方式,自然會有辦法拍攝。我希望攝影師對內容、對講故事感興趣。這是我關注的第一點。第二,我會避開工作時表現得像大師——在自己的領域無所不知——的人。我希望和認為自己仍在學習而非總有現成答案的人合作。和某人見面時,如果我問對方對某事有什麼想法,而他不確定,這對我來說往往是好兆頭。

肯尼:你的部分作品涉及特效——《臥虎藏龍》中用鋼絲讓人物看起來在飛,《綠巨人浩克》中則用電腦特效鏡頭表現一個漫畫人物。在用特效的同時,你如何保留人物的人性?

李安:其實鋼絲是一種技術含量較低的特效,需要很多人才能實現。拍攝《臥虎藏龍》中的竹林打鬥場面時,地面上有很多人手動操控各個部件。而角色的人性則與他們飛的方式有關,這在文字中沒有具體寫明,但在拍攝過程中被構想並實現了。比如,章子怡飾演的人物似乎可以隨心所欲地飛,而楊紫瓊飾演的相對年長的人物則跑得很快,以此積累的動能讓她能夠跳起來。這些特定的技巧很能體現人物的特點。

電影《綠巨人浩克》劇照。

肯尼:《綠巨人浩克》有何不同?

李安:拍攝《綠巨人浩克》時,我把自己看作在用全新的、非常昂貴的工具作畫的畫家。從商業角度看,影片問題頗多,因為相較於漫改片,我們拍攝的作品更像一部恐怖片,而我們必須像推廣《蜘蛛俠》一樣去推銷它。在我看來,影片的主題和《臥虎藏龍》是一脈相承的。在後者中,「藏龍」是文化中固有卻被壓抑的東西——所以在東方就是性;在《綠巨人浩克》中的美國,「藏龍」是憤怒和暴力。但我發現,與其向動畫製作者描述我想要的效果,不如直接穿上動作捕捉服,表演某個表情,並讓他們拍攝我的臉,這可以為他們節約幾周的工作時間。所以最終,綠巨人的動作是我表演的——演他的憤怒。這對我來說是很有意義的一段經歷。我喜歡以一種觀眾看不出來的方式用電腦特效。我們其實在《斷背山》里用了一些特效鏡頭,主要是一些風景。如果你想要畫面的某個位置上有一朵雲,放在那裡就可以了。特別好。

我不是演員的朋友

肯尼:選角時,你時常混用有經驗的演員和新人。你如何引導演員呈現每部影片中你所需要的情感?

李安:這個話題我可能可以聊好幾天,因為每位演員都是不同的。每一位演員都像一座必須攀登的山峰。當然,沒有什麼事情是容易的。我認為,當你為拍攝一部電影投入這麼多精力時,至少主要人物會成為你——作為導演——的一部分。所以你會向演員灌輸自己的理解。

他們是知道的。你在看他們,他們也在看你。我在思考如何把他們變得符合我的想法。他們也在看我,嘗試理解我的一部分想法,然後去演。這一切都很抽象,而且要反覆磨合。我談過與攝影師、藝術指導、編劇和製作人的關係,我把自己的一切與他們分享。但最好的部分我一定會留給演員。這並不意味著我是他們的朋友。我幾乎從不和他們社交。事實上,有的演員認為我冷漠。但是為了將有藝術感的片段呈現出來,並永久性地固定在膠片上,我會做我認為有必要的事情。這確實是一場硬仗。拍攝一部電影對我來說是很神聖的,我認為演員能感覺到這一點。

肯尼:讓新人和老手保持步調一致,這方面出現過問題嗎?

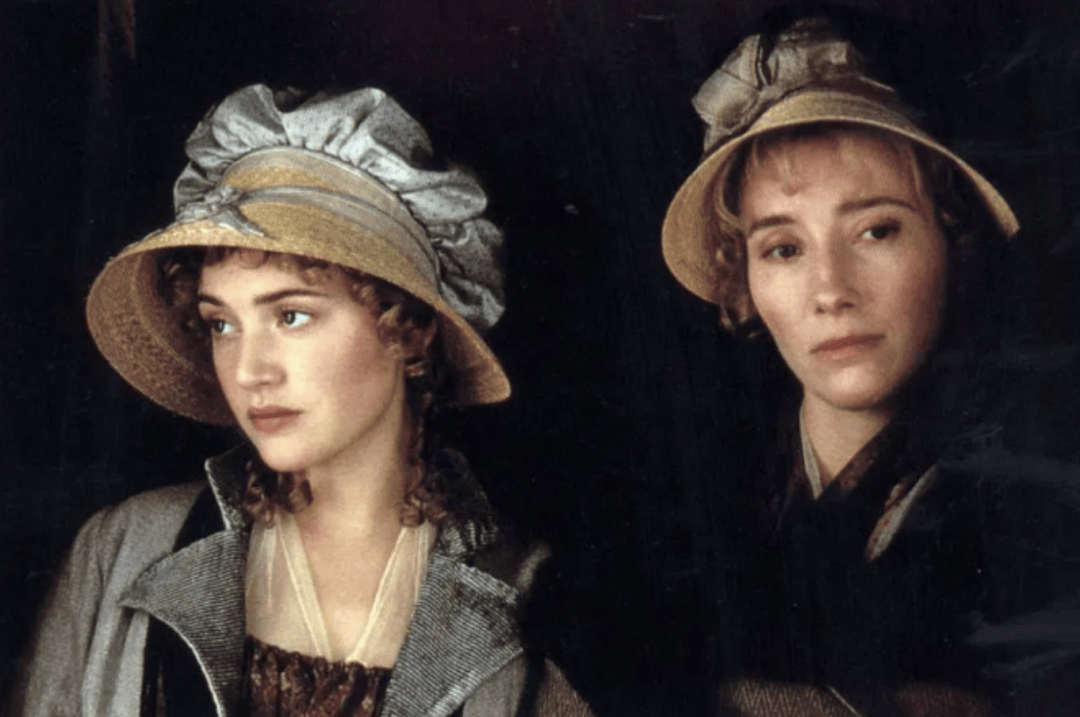

李安:把一切都協調好可能是很困難的。我拍攝《理智與情感》時,凱特·溫絲萊特只有十九歲,那是她的第二部電影。讓她做某些事情,習慣攝影機,不要有意識地對其做出反應,會比較困難。當然這些她現在都明白,但當時還沒有。這對於艾瑪·湯普森來說輕而易舉,艾瑪不費吹灰之力就可以同時表達四五層意思。而凱特——即便是處於相對原始的狀態——有打動人、讓觀眾為她擔憂的力量。這對於凱特來說似乎很簡單,對艾瑪則相對困難。而她們飾演的是姐妹。

電影《理智與情感》劇照。

肯尼:你剛開始和演員合作時的流程是什麼樣的?

李安:首先,要感受他們的氣息、他們的氣質。排練能夠幫助你靠近他們。但最重要的還是拍攝當天。我一般排練兩三周。排練不是像真的拍攝一樣把電影從頭到尾過一遍。我認為,電影演員在排練時一般都會有所保留,這麼做是有合理的理由的。如果他們盡全力去演,到拍攝時就沒有狀態了。如果他們收著演,你真的希望在他們身上看到的特質就會延續到實際拍攝中——至少我們希望如此。所以我認為排練會幫助我們所有人熟悉演員,讓我看到和聽到人物在他們體內成形,初步感受人物及人物間的化學反應。在片場,我們必須用攝影機拍攝一個個片段,必須思考和感受。所以排練的成果不是表演,而是一種共同思考的方式。

我們都是電影之神的奴隸

肯尼:作為導演,你身邊總有大量的事情在發生。你如何看待導演的角色?

李安:我認為電影是一種藝術媒介。不是生活。不是真實的。但它一定有自己的神。我們有必須尊重的電影之神。在某個時刻,你必須不顧其他所有人的想法,去聆聽那個聲音。很多事情是我起頭的,但後來我會變成觀察者,決定走哪條路才符合電影之神的意志。我認為每部電影都有自己的道路。我告訴演員和工作人員,這不取決於我們,不取決於我。我們都是電影之神的奴隸。所以這是我的目標。我嘗試讓每個人都明白這一點並團結在一起。

肯尼:你到片場之後做的第一件事是什麼?

李安:拍攝時,我早晨進行場景調度,然後演員回去化妝。接著發出分鏡頭列表。我與助理導演、攝影師和美術部門策劃好即將拍攝的場景。鏡頭準備好之後,我們關注細節,進一步完善。然後一次次地拍,直到獲得那個完美的鏡次。

肯尼:拍多少次?

李安:六七次。超過十二次會很困難。可能不會少於三次。拍攝《色,戒》時,如果超過五次,首次拍攝電影的湯唯就會開始走神。她很情緒化,喜怒無常。她會立刻進入片場的氣氛,但後來又會分神。其他同樣經驗不足的演員的情況不同。(《色,戒》中的)王力宏和(《製造伍德斯托克音樂節》中的)迪米特利·馬丁都是新電影演員,他們會隨著鏡次的增多越演越好。可以期望第七次比第六次好。但同樣的道理,第五次之前基本都不會有什麼進展。如果是梁朝偉(《色,戒》)和瓊·艾倫(《冰風暴》)這樣特別出色的演員,每一個鏡次的表現則都很完美。所以有各種不同的情況。有很多混合、匹配和平衡要做。

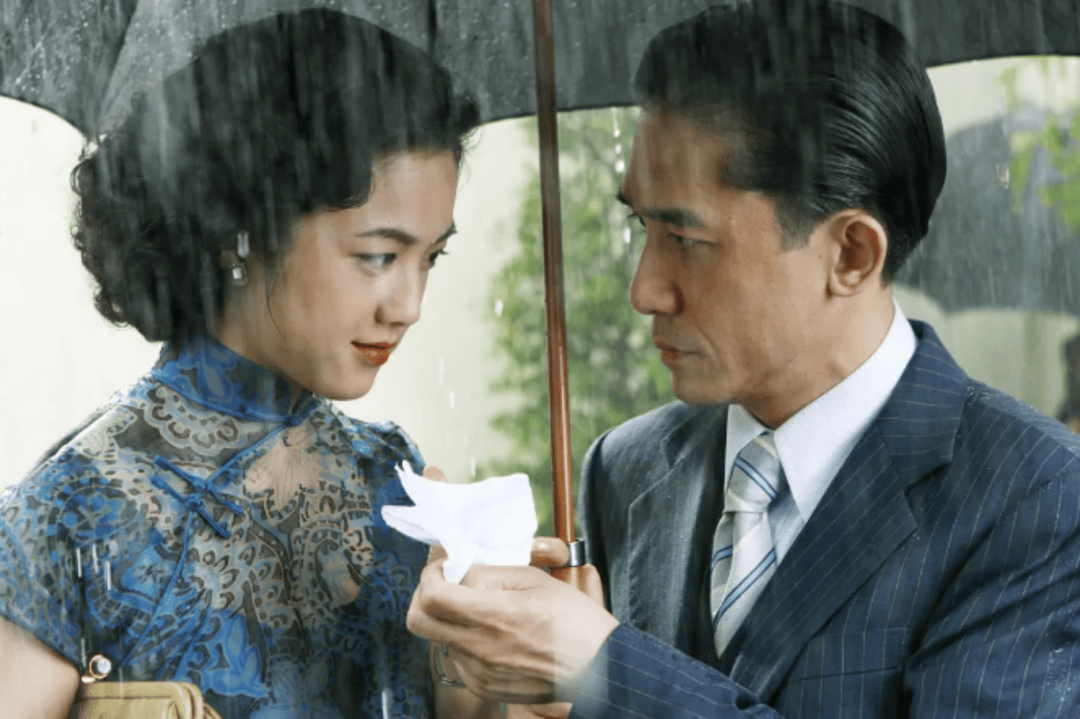

肯尼:在《色,戒》中,你將強烈的情感和露骨的性愛場面結合在了一起。找到理想的平衡困難嗎?

李安:困難。兩個人物想要殺死彼此。他是審訊者,而她是引誘者,我認為沒有什麼比這更緊張激烈了。我和演員會談及我和我的妻子與家人都不會觸及的主題,因為我和演員分享內心最深處的東西,和他們交流又非常直接。我們在那些素材的基礎上創作作品,在那個層面上建立聯繫。我在塑造人物的過程中袒露內心。所以那對我來說其實是一個很痛苦的過程。在性愛方面,我認為我們在突破某種表演的界限。見證這一切,創造真假難辨的情境,是導演能夠和演員共同經歷的終極體驗。但也很艱難。拍完後,我們都病了一個月。精神高度緊張。拍完之後,我第一次感到我有責任幫助演員從電影中走出來。我還在和湯唯聯絡。我還在幫助她從角色中走出來。過去,我認為這不是我的工作。

電影《色,戒》劇照。

肯尼:你和演員的關係一般是怎樣的?

李安:我不知道演員對我印象如何。剛開始執導英語電影時,大家對我的某些做法容忍度較高。因為我英語說得不好,所以我會給出非常直接、毫不含蓄的指示。演員們會對此感到震驚,但他們認為這是因為我英語不好,不知道怎麼更好地表達,所以容忍我這麼做。但我的英語越來越好之後,我就逐漸失去了這種特權。我必須像所有人一樣講禮貌。拍攝《製造伍德斯托克音樂節》時,我開始變得更放鬆,這一定程度上是因為《色,戒》的製作過程太緊張了。除了影片更加陽光的主題,我個人決定要友善一些,多給一些鼓勵,更注重保證每個人都開心。

面對不同的電影市場

肯尼:你的有些電影似乎是為國際觀眾設計的。它們在海外——尤其是在亞洲市場——反響如何?

李安:我們與亞洲市場打交道的經驗很有意思。拍攝《臥虎藏龍》是因為,很長時間以來,我一直想拍攝一部武俠片,但同時我認為需要對其進行升級。我不願只拍一部我小時候常看的香港式的B級片。最終,我們在其中雜糅了A級片和B級片的元素。儘管我們在西方大獲成功,這在東方市場卻並沒有取得很好的反響。全新的手法在這裡獲得了更多的認可。《色,戒》的情況則完全相反。影片在東方是引起轟動的文化現象,在西方卻反響平平。可能是因為它與東方的歷史直接相關,或其中的悲劇感在東方能被更多的人所接受。

肯尼:中國觀眾是怎樣的?

李安:中國的電影業剛剛開始騰飛。那是一個新市場,一個有意思的市場,那裡開始拍攝自己的中規中矩的電影。雖然有盜版,但觀眾還是會去電影院。看到在那裡受歡迎的電影,就連我都搞不懂他們為何喜歡或不喜歡某些作品。但那裡的觀眾人數是美國的四倍,所以哪怕只在一座城市放映,一部電影就可以賺到一億,大獲成功。那是一個重要的市場。

肯尼:鑒於市場的複雜性,你認為後續還會有你拍攝的這種類型的電影生存的空間嗎?

李安:我在一個相對安全的區域,拍攝的是可以被稱作小眾大片的電影。我沒有遇到什麼問題。我有機會按照自己的想法拍攝電影。至於國際電影,我認為很多有趣的電影來自美國之外的國家。而美國藝術電影似乎被定義為低成本項目。所以一頭是藝術電影,另一頭是好萊塢電影。但我認為我們需要更多被你們稱為「中間作品」(tweeners)的影片。電影在變得兩極分化。部分在藝術上有所堅持的成功導演有機會拍一些成本更高的電影,但不是很多。

肯尼:你的下一部電影《少年派的奇幻漂流》改編自揚·馬特爾創作的小說,講述了一個男孩和一隻斑馬、一隻鬣狗、一隻猩猩、一隻老虎一同被困在太平洋上一艘救生艇中的冒險故事。這聽起來像一部有很多準備工作要做的棘手電影。

李安:2001年讀這本書時,我對它很感興趣,但並不認為它可以拍成電影。後來我開始拍攝《製造伍德斯托克音樂節》時,福克斯2000(Fox 2000)找到我,告訴我這個項目又可以做了。我想這部影片會很不同,因為技術上實現起來有難度。這涉及動畫,所以需要進行視效預覽。我討厭視效預覽,我一般不做故事板。有時候做了,我也不按照上面的內容執行。為什麼要(按照故事板)去覆蓋鏡頭,而不是臨場發揮,尋找可行的辦法?用故事板在我看來不太合理。但做導演不能停滯不前。拍攝昂貴的鏡頭時,需要事先計劃好。按一般流程操作太昂貴了。這很令人興奮。這就是拍電影。沒有固定規則。

格倫·肯尼/2010年

本文經出版社授權刊發。原文訪談者:[美]格倫·肯尼;摘編:荷花;編輯:王菡;導語校對:盧茜。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。