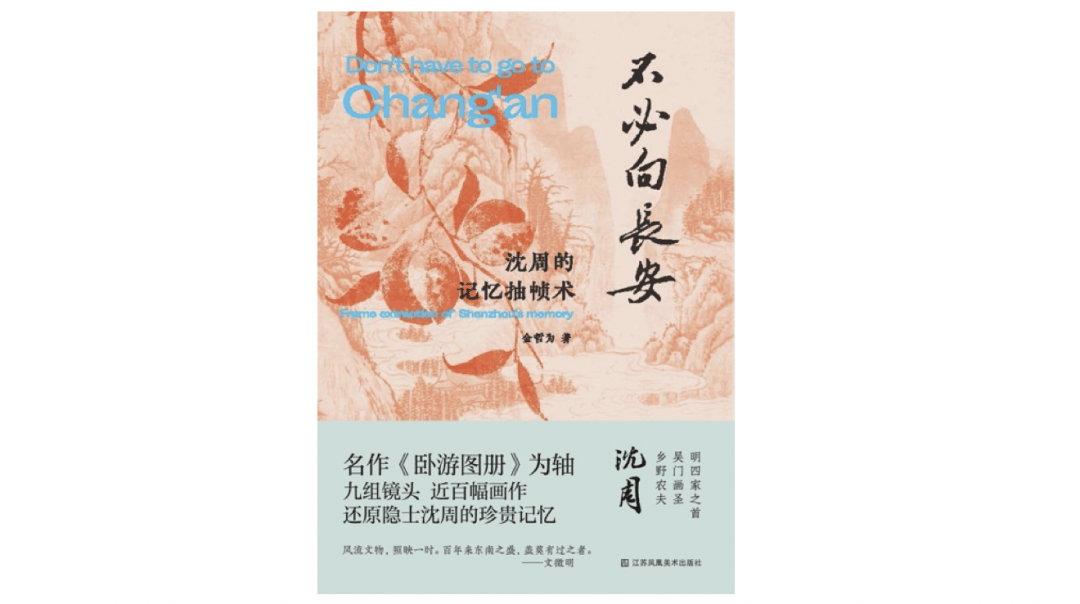

沈周是吳門畫派的第一代宗師、明四家之首,卻終身不仕,選擇了隱士的生活。他高超的藝術造詣,妙趣橫生的日常生活,對於當代人仍然有著借鑑與啟發意義。《不必向長安》以《臥游圖冊》為軸,解讀了沈周的人生片段與珍貴記憶。

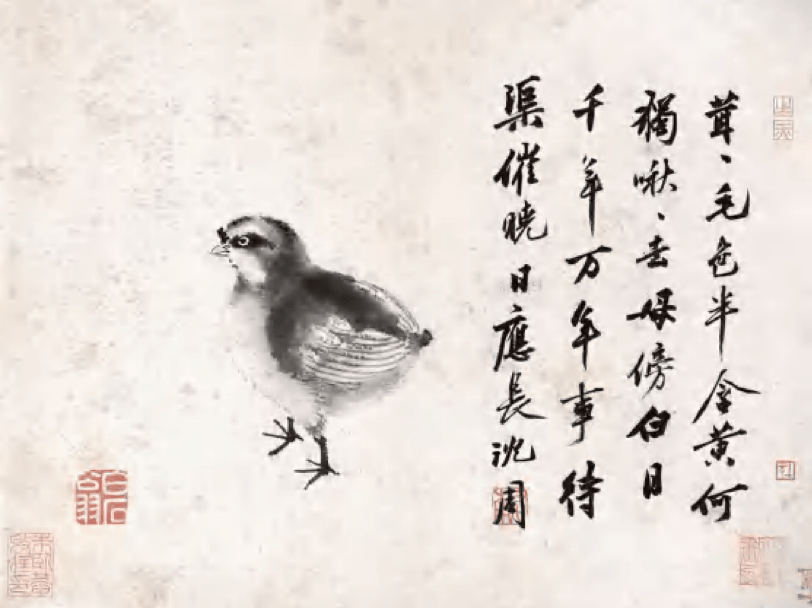

沈周 《臥游圖冊》之《雛雞》。

西周初至唐末的兩千多年間,長安十三度成為中原王朝的首都。雖然後代皆未定都於此,人們卻早已習慣以長安之名指代京城。曾經的長安是繁華和秩序的象徵,承載了關於功名與富貴的夢想。當它失去往日地理的重要性,便化身為一個精神的地名附身於每一代的都城之上,依舊釋放出令所有人難以抗拒的引力,輻射著整片中華大地。在沈周生活的明代,亦不例外。

成化十七年(1481),吳江沈庠(字尚倫)高中進士。興奮的他找到隱居相城鄉下的當世畫聖沈周,請其為己所藏之畫作題。向來慷慨的沈周沒有拒絕,於是就有了下面這首詩:

蓋頭漫有三間草,塗足都無十畝禾。

未信長安春似海,歸人不及去人多。

——沈周《為沈尚倫進士題畫》

蓋頭漫有三間草,塗足都無十畝禾。

未信長安春似海,歸人不及去人多。

——沈周《為沈尚倫進士題畫》

此圖今已不傳,從詩中描述來看應是《竹林茅屋圖》一類表現隱士田園生活的內容,屬於沈畫中最常見的主題之一。特別之處在於,沈周的題詩里並沒有表示恭賀或預祝大展宏圖的客套話,而是暗含規勸:三間茅屋,十畝稻田,便足以安生立命。常聽人說起長安種種的好,難道連那裡的春天也比江南更美些嗎?五十多年裡「我」聞見離開長安回到家鄉的人,比去往那裡的人還要多。

沈周以這樣一首詩相贈沈庠,用意在何?「酸葡萄心理」是可以最早排除的。因為一年前明憲宗頒布《徵聘詔》點名要沈周出山赴用,被其拒絕。而在沈周二十八歲時,他就卜筮《周易》得《遁》卦第九十五爻「嘉遁貞吉」,婉拒了時任蘇州知府汪滸的舉薦。如果心向長安,他早就該去了。

客死京城的太醫劉溥,沒趕上母喪的刑部主事劉珏,在政治鬥爭中險些喪命、於成化初年僥倖歸老的武功伯徐有貞,都是沈周前半生的知交。過去的五十多年裡,不曾遠離家鄉的沈周反而成為一個固定坐標,一個無法真正置身事外的旁觀者,像詩中所說的那樣,見證了太多無數人的遠遊與歸來。或者再也沒有歸來。

沈周做了一輩子的隱士,足跡未出「江浙滬」,卻也有過相濡以沫的愛情,刻骨銘心的旅行,曾喜極而泣,亦曾痛徹肺腑。他和親友在虎丘暢飲,亦在虎丘淚別;於西山杖游,亦在西山作奠;於祖宅秋軒內與父輩們舉觴為壽,又在親營的有竹莊內陪兒孫賞月。沉浮鄉里的快樂,自是奔波車馬間者所無法領略的。至於那世間的悲歡離合,寵辱得喪,青春白髮,更是去不去長安都無法逃脫的命中注定。

歷來人們寫沈周,粗識者愛其風雅而難具其深致,得其深致者又易染其暮氣。這是因為沈周詩畫優美的筆觸下,時常流露出一種淡淡的傷逝的幽情。殊不知,沈周的憂傷源自他的清醒,他的瀟洒和溫情亦然。清醒地認識到今花之鮮不及昨日,今夜共話之人明日或許天各一方,所以對當下的生活投入特別的關注,細細體會看似尋常的日常,盡情於每一刻的歡愉,珍重每一次的相聚與別離。對後人來說尤為難得可貴的是,所有這些珍貴的記憶都被沈周形之於畫圖,記之以詩文,而得以大大超越個人的壽命,歷百年而不朽。

下文摘編自《不必向長安》中的《終章》《後記》兩節,經出版方授權刊發,因篇幅限制,較原文有刪節,小標題為編者所加,非原文所有。

《不必向長安》,作者:金哲為,版本:江蘇鳳凰美術出版社,2024年3月。

作者|金哲為

獨特的時間觀念

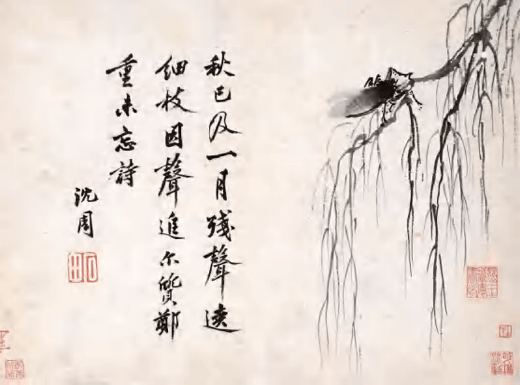

《臥游圖冊》中的《秋柳鳴蟬》《雛雞》二幀之所以未能獨立成篇,而被安排在最後出現,是因為不同於回望過去;它們的視角其實是朝前的,投向了當下和更遠的未來。在中國古典文學的語境里,蟬一直都是品性高潔的象徵,成為詩人托物言志的對象。其中最有代表性的要數唐代兩位大詩人的《蟬》:

垂飲清露,流響出疏桐。

居高聲自遠,非是借秋風。

——虞世南《蟬》

垂飲清露,流響出疏桐。

居高聲自遠,非是借秋風。

——虞世南《蟬》

本以高難飽,徒勞恨費聲。

五更疏欲斷,一樹碧無情。

薄宦梗猶泛,故園蕪已平。

煩君最相警,我亦舉家清。

——李商隱《蟬》

本以高難飽,徒勞恨費聲。

五更疏欲斷,一樹碧無情。

薄宦梗猶泛,故園蕪已平。

煩君最相警,我亦舉家清。

——李商隱《蟬》

第一首說蟬無須藉助秋風,身居高處自然鳴聲悠遠。虞世南曾仕於陳、隋,又被挾至竇建德處授以偽職,入唐後受到太宗重用,身邊自然少不了嫉妒者的流言蜚語,這棲高飲露的蟬正是他的自比。第二首里李商隱表面在說蟬棲高飲露難以飽腹,鳴叫訴說不平亦無人傾聽,實是要烘托出為了飄零異鄉、舉家清貧的自己。了解了詠蟬詩的傳統,再來看沈周的作品(圖1),便會有更深的理解。

秋已及一月,殘聲繞細枝。

因聲追爾質,鄭重未忘詩。

——沈周《秋柳鳴蟬》

秋已及一月,殘聲繞細枝。

因聲追爾質,鄭重未忘詩。

——沈周《秋柳鳴蟬》

如雷的蟬鳴是盛夏的象徵,隨著夏日時光的流逝,那份曾經熱烈的激情也隨之勢減。等到「秋已及一月」,只剩下「殘聲繞細枝」。我們已見過沈周將人至老年作進入人生之秋的比喻,顯然後來的沈周比作《秋軒記》時要更老了,猶如深秋里僅存殘聲的「老蟬」。

雖然對年齡有清醒的認識,但詩人並未流露出任何明顯的焦慮,因為他說自己依然有為孱弱之蟬聲歌詠的興致和詩情。這是沈周對於人應如何面對已至老境的現實和度過所剩無多的光陰的思考,也是作《臥游圖冊》當下的自白。

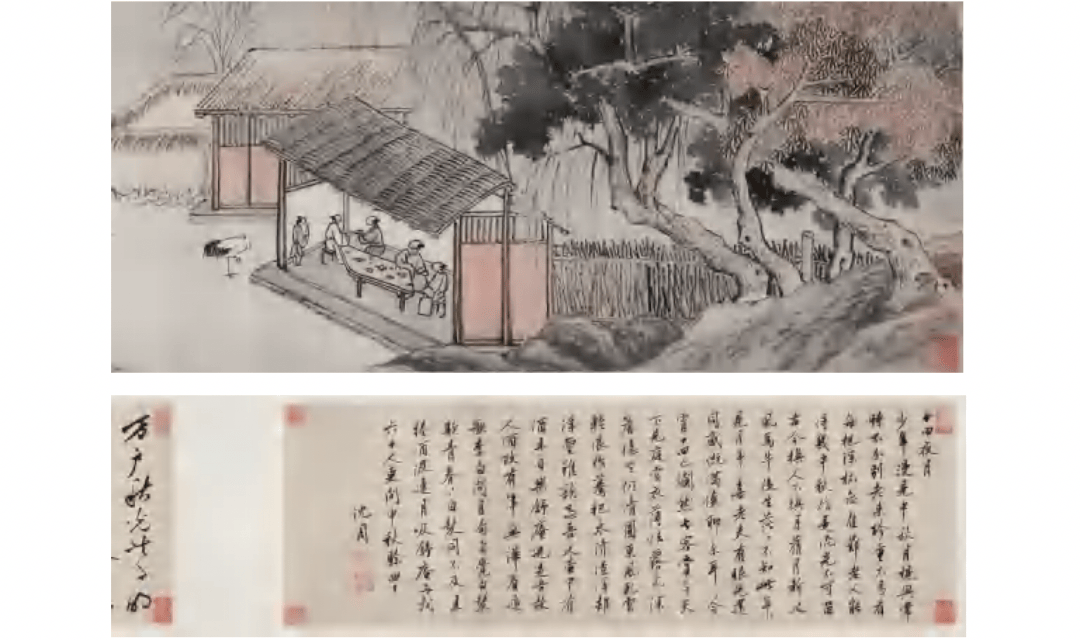

成化二十二年(1486)中秋前一夜,沈周與浦舒菴、祝允明及家中子侄共七人賞月,作《十四夜月圖》(圖2)並詩。所謂「十五的月亮十六圓」,八月十六才是月色最美之時,60歲的沈周和浦舒庵卻從十四夜就開始賞月,這本身就能看出他對待時間異於常人的態度。

圖1:沈周 《臥游圖冊》之《秋柳鳴蟬》。

少年漫見中秋月,視與常時不分別。

老來珍重不易看,每把深杯戀佳節。

老人能得幾中秋,信是流光不可留。

古今換人不換月,舊月新人風馬牛。

後生茫茫不知比,年年見月年年喜。

老夫有眼見還同,感慨滿懷聊爾耳。

今宵十四已爛然,七客賞爭天下先。

庭空衣薄怯露氣,深檐穩坐仍清圓。

東風軋雲輕浪作,驀把太清渣滓卻。

浮雲雖欲忘吾人,壺中有酒且自樂。

舒庵況是吾故人,酒政有律無嘩賓。

遞歌李白問月句,自覺白髮欺青春。

青春白髮固不及,且把酒波連月吸。

舒庵與我六十人,更問中秋賒四十。

少年漫見中秋月,視與常時不分別。

老來珍重不易看,每把深杯戀佳節。

老人能得幾中秋,信是流光不可留。

古今換人不換月,舊月新人風馬牛。

後生茫茫不知比,年年見月年年喜。

老夫有眼見還同,感慨滿懷聊爾耳。

今宵十四已爛然,七客賞爭天下先。

庭空衣薄怯露氣,深檐穩坐仍清圓。

東風軋雲輕浪作,驀把太清渣滓卻。

浮雲雖欲忘吾人,壺中有酒且自樂。

舒庵況是吾故人,酒政有律無嘩賓。

遞歌李白問月句,自覺白髮欺青春。

青春白髮固不及,且把酒波連月吸。

舒庵與我六十人,更問中秋賒四十。

圖2:沈周 《十四夜月圖》(局部) 波士頓美術館藏。

古來以花好月圓寫人生有限的名篇無數,沈周的「古今換人不換月,舊月新人風馬牛」正從李白《把酒問月》中的「今人不見古時月,今月曾經照古人」化來。然不同於李白之後那些老生常談的詩作,沈周中秋詩的特殊之處在於並非單以己發,而是與「年年見月年年喜」的後生並敘同行。因此沈周所感慨的,也就從個人的衰老,升華為對一段普世的人生歷程的回觀。

春風屬後生

那夜,沈周與浦舒庵同為60歲老人,沈周長子云鴻37歲,祝允明26歲,季弟豳17歲,次子復5歲,亡弟召之子應蟾、應奎亦年少1。對沈家的後輩們,尤其是才5歲的沈復來說,中秋佳節的月亮和平常並沒有什麼區別,讓他們感到開心的是每年這個時候可以暫時放下學業,一家人聚在一起吃筵賞月。

當歡飲至深夜,兩位60歲的長輩相遞聲高唱李白的《把酒問月》,在座的年輕人只覺歡喜融洽,甚至開始期待起下一年的中秋。沈周當然不會責怪沈豳和沈復聽不出李白詩里對人間美好的留戀和青春白髮的感嘆,畢竟年少時的他也曾「年年見月年年喜」,等到識得曲中意,已是曲中人。

未來永遠是屬於一代又一代的年輕人的,沈周自嘲已到了被老天遺忘的年紀。但此刻的他還有「且把酒波連月吸」的豪邁和「更問中秋賒四十」的貪求。他還沒有忘記作詩,沒有忘記繪畫,而所有藝術表達的本質都是因對具體生活仍保有最真摯的熱愛。何況,身邊的這些年輕人都讓他充滿期冀,期冀他們成才,去體味各自的人生。

圖3:沈周 《杏花圖》 故宮博物院藏。

祝允明因為家庭(祖父祝顥,外祖父徐有貞,有貞孫女徐氏又為沈雲鴻妻)的關係,幾乎是沈周看著長大的,雖然年齡上的差距如父子,二人卻情好如兄弟。他傳承了家族的優良基因,「五歲作徑尺字,九歲能詩。稍長,博覽群書,文章有奇氣。當筵疾書,思若湧泉。尤工書法,名動海內」(《明史 ·祝允明傳》)。

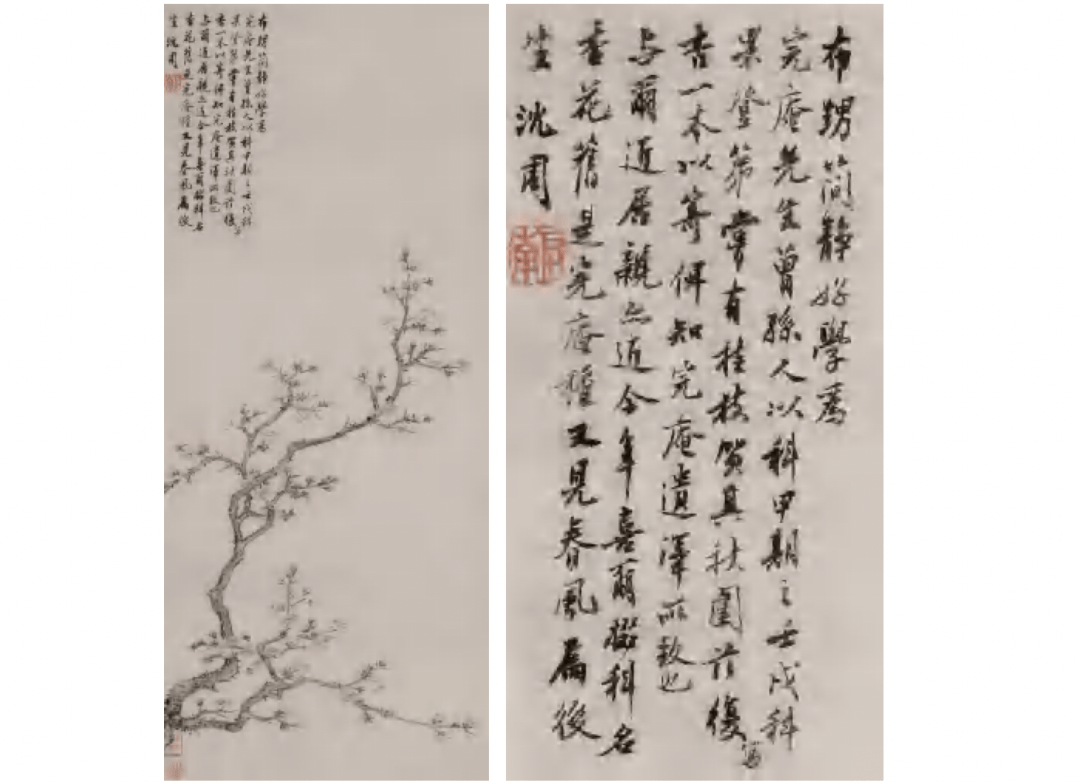

當年同游者的子孫,除祝允明外,沈周還與劉珏的後輩們親近相契。劉珏的小兒子不學無術、好吃懶做,還曾不顧沈周的請求強行買走了沈周父親沈恆的遺墨。在贈給劉珏孫劉傳的詩中,沈周稱讚劉傳聰慧有家風的同時,還勸誡他應以祖父為榜樣而不要學舅舅。弘治十五年(1502)的春闈(會試),「完庵先生曾孫」劉布(或許就是劉傳之子)高中進士,沈周作《杏花圖》(圖3)一幅遠寄京城為賀。而此前劉布秋闈(鄉試)中舉,沈周就曾作《桂枝》一幅賀其「折桂」。

圖4:沈周、文徵明 《合璧山水卷》(局部) 大都會美術館藏。

布甥簡靜好學,為完庵先生曾孫,人以科甲期之。壬戌科,果登第。嘗有《桂枝》賀其秋闈,茲複寫杏一本以寄,俾知完庵遺澤所致也。與爾近居親亦近,今年喜爾掇科名。杏花舊是完庵種,又見春風屬後生。沈周。弘治二年(1489),沈周在雙峨寺,友人文林之子,20歲的文徵明來訪,觀沈周作《長江萬里圖》,佩服得五體投地,下定了從其學畫的決心(圖4)。

晚年沈周作《落花詩》與圖,文徵明最先和了十首。他太愛老師的詩與畫,也最明白蘊藏其中關於光陰的深意。等他到了同樣甚至更老的年紀,抄寫《落花詩》依然是經常要做的功課。

見老友的子孫們一個個長大成才,沈周發自內心地為他們高興,也為亡友的在天之靈感到寬慰。

至於沈周自己的子孫呢?沈雲鴻,字維時,為陳慧莊所出。他年幼時便像父親一樣愛書如命,下雨天屋子漏水,竟脫下自己的衣服包住書卷。長大後的他以「文學稱家,嘗為崑山縣陰陽訓術」(文徵明《沈先生行狀》),「特好古遺器物書畫,為江南鑑賞名家」(文徵明《沈維時墓志銘》),可惜52歲便因病去世。然即使作《臥游圖冊》時沈雲鴻尚在,亦年歲不小,最後剩下的這幅《雛雞》指向的更可能是幼子沈復,或者還有沈周63歲那年抱得的孫子沈履。

茸茸毛色半含黃,何獨啾啾去母傍。

白日千年萬年事,待渠催曉日應長。

——沈周《雛雞》

茸茸毛色半含黃,何獨啾啾去母傍。

白日千年萬年事,待渠催曉日應長。

——沈周《雛雞》

兒孫尚年幼,沈周卻已經很老了。自知無法再陪在他們身邊多久,沈周柔聲地告訴這群早早離開母雞的雛兒們不必驚慌:雛雞總有一天要肩負起報曉的責任,但不用著急,當下生命之旅才剛剛開始,未來還有一千個、一萬個白日,等著他們慢慢長大。

本文經出版社授權刊發。原文作者:金哲為;摘編:張婷;編輯:羅東;導語校對:陳荻雁。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。