《這裡,那裡》是一本雙視角、雙主線的原創繪本。在作者盧心遠的筆下,相似卻不同的小事在「這裡」和「那裡」發生著。在本文中,盧心遠講述了她的創作靈感來源、創作過程和對繪本敘事方法的創新。對於敏銳的創作者來說,好的繪本會從生活中生長出來。

《這裡,那裡》,作者: 盧心遠,出版社: 現代教育出版社,出版時間: 2024年1月。

生活中遇到的人

成為故事的靈感

我一直很感興趣了解一個人的生活選擇,也很喜歡和遇到的人聊天。

而創作《這裡,那裡》這本書最原初的動機,就來自於我遇到的兩個人,他們與我分享了自己的故事。

一位是我在潛水船宿時的潛水嚮導。他曾經是一名律師,在某次長假的契機中開始嘗試做潛水嚮導。潛水活動會受到天氣的影響,每當此處的雨季到來,他們就換去下一個地方,在那裡的船上找到工作,就這樣,最初的「嘗試」成為了他生活方式的選擇。

大多數時候,他的「家」就在船上。運氣好時,他能分到一間寬敞的船艙;有時是上下鋪;有時就只能鋪個墊子睡在船板上。他告訴我:「我所有東西都可以裝進一個背包」。他當然也沒有一處房子算是自己的「家」。

他很喜歡這樣子的生活,嚮導工作讓他能去到各種各樣的地方。而伴隨著每一次船期,他都能遇到來自不同國家的客人,大家在船上共處幾日,或成為朋友。

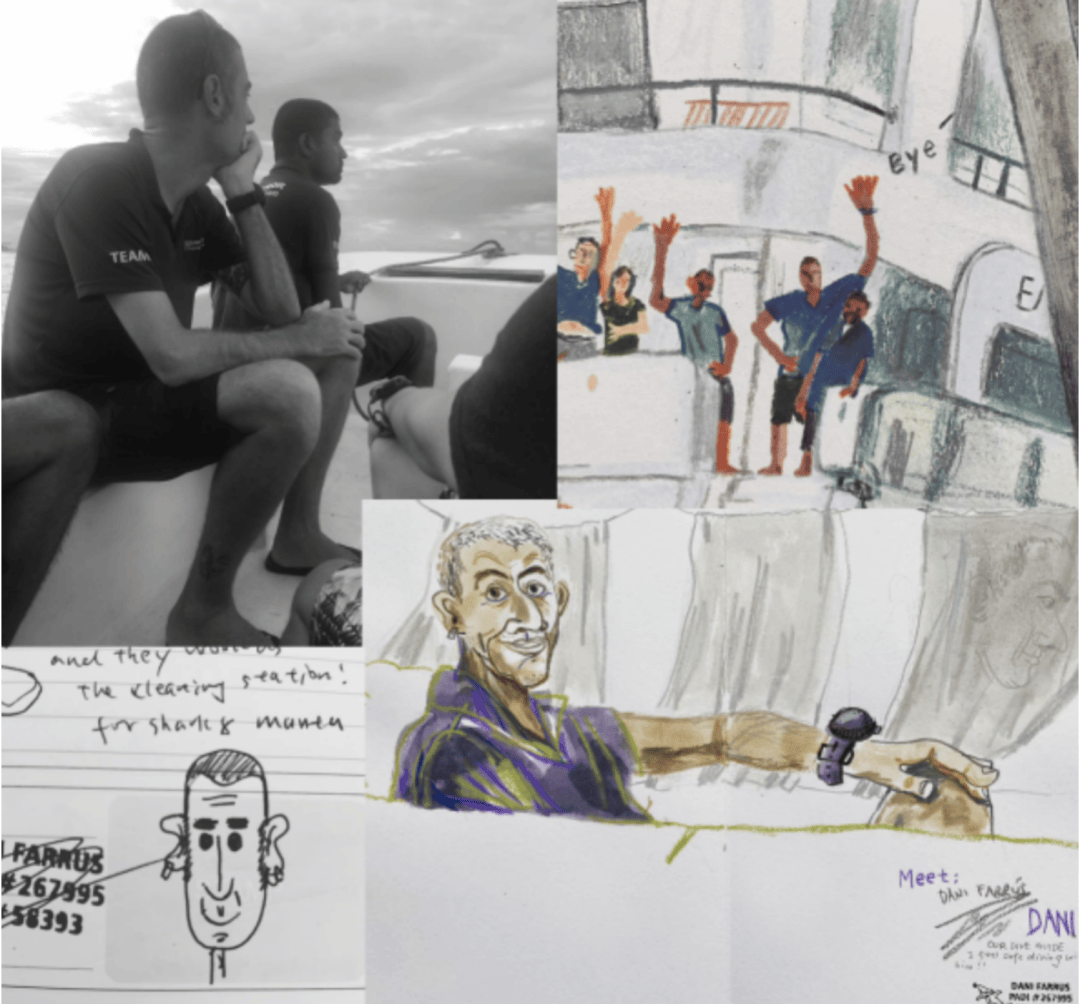

我在船上畫的速寫、拍的照片、以及潛水嚮導畫的自畫像。

另一位是我在劍橋念書時去過的一家咖啡店的老闆。他的咖啡店很小,沒有招牌,玻璃窗前堵滿植物,非常不像一家咖啡店。室內只擺了一張長木桌,不提供外帶,想要喝咖啡的人都只能圍坐在這張長桌邊。也正因為如此,聊天便會自然地發生。

做咖啡的間歇他喜歡和客人聊天,他告訴我:我就住在這條街上,我奶奶家也在這條街上,沿著這條街往下走就到。我就出生在街對面,那兒曾經是個醫院;後來它被改成養老院了,估計以後我就去那兒退休養老,也許就死在那裡呢!

當然,他年輕時當然出去工作過。後來選擇回到了這條熟悉的街上。開店時,他沒有想好名字,索性就讓招牌一直空了下來。常客一般稱這裡為no-name cafe(無名咖啡店)。

他很滿足於現在的生活,總時不時有路過的人隔著窗戶跟他揮手,或探頭進來問個好。有些熟客會帶來些點心或出去旅行時別處買來的咖啡豆;也有些客人雖已離開了劍橋,但依然會從遠方寄來禮物或卡片……

小小的無名咖啡店,但內部很溫馨。

我在不同的時間,不同的地點分別遇到這兩個人,他們的性格和生活選擇迥然不同。但他倆的故事卻一直寄居於我記憶的同一個區塊里,總被我同時想起。在迥然不同的表皮下,我強烈地感到他們在本質里是那麼的相似。

在那時,我還無法把這份「相似感」確切地描述出來。但我想,我可以嘗試做一本書。

在創作中挖掘

繪本敘事可能性

創作的最初期,我腦內只有一些零散、碎片、串不起來的意向。我先是儘可能地把這些「意向」以視覺化的形式一股腦地「倒」在紙上。這些粗糙的小草圖伴隨著思路的延展,漸漸呈現出了某些構圖上的相似關係。尤其是那介紹兩位主人公的草圖小樣——構圖彼此鏡像,室內的地面與海平線相齊,咖啡師望向船員。在畫出這組草圖後,我想:對,就是要做這樣的一本書。

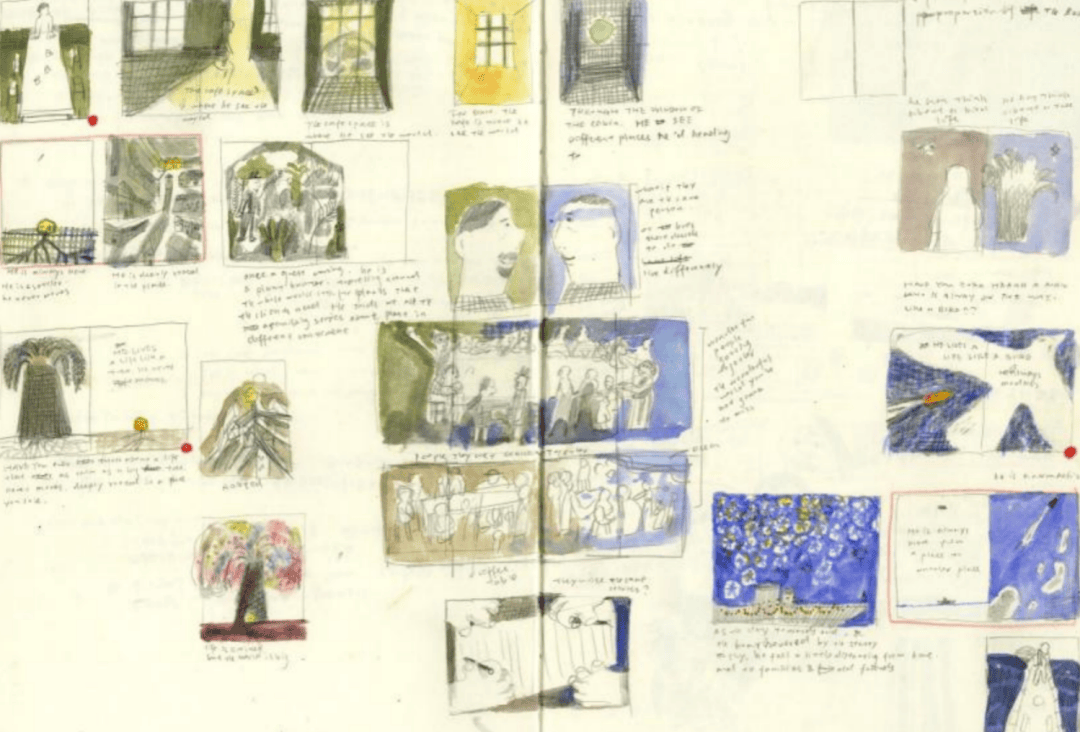

初期的一些零散的、碎片的意向草圖。

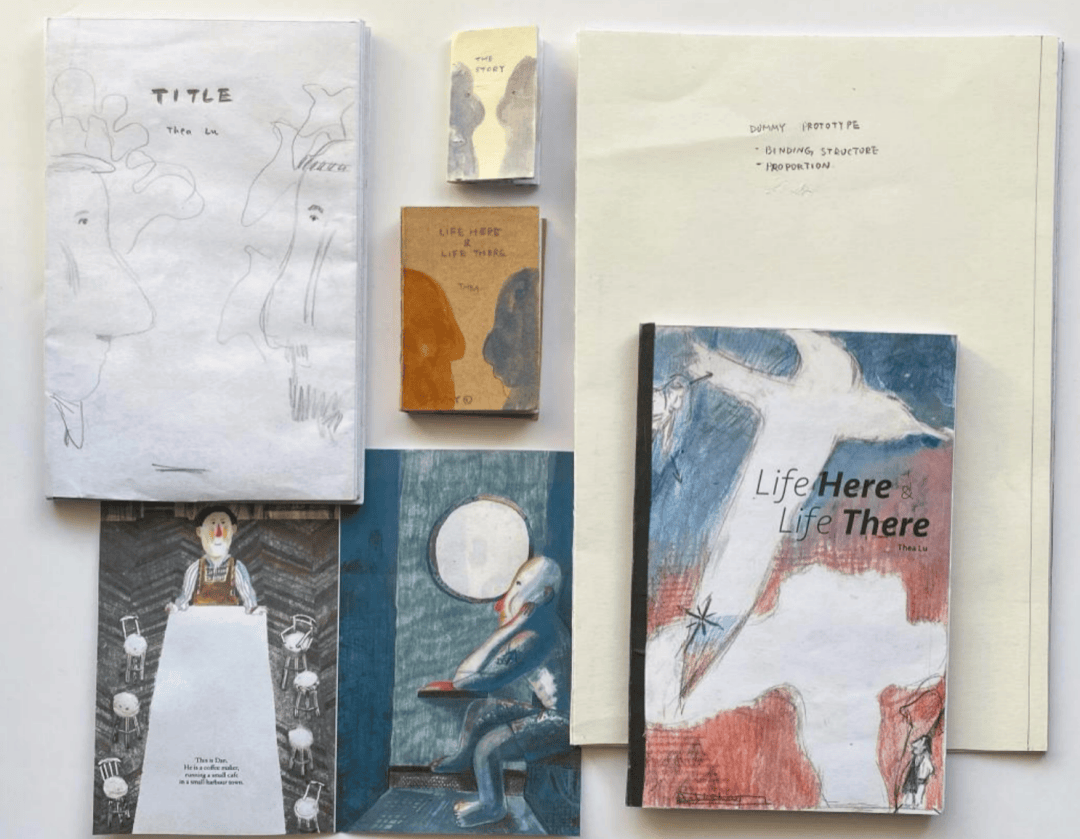

我決定採用一種「雙冊對翻」的裝幀形式一左一右,並行呈現兩個主人公的世界。這種形式可以帶來一種平行展開的雙線閱讀體驗:一左一右,並行翻閱,暗示著左右之間的對比與關聯,觸發兩冊世界間的內在對話。此外,在這種裝幀形式下,左右兩冊會在尾頁相連,這也為我想呈現的「相異又相同」的敘事鋪墊了相連、相交的可能。

「挖掘書籍形式在繪本敘事中的可能性」是我一直感興趣的話題。許多藝術書、繪本藝術家都曾經表示過:書籍——書籍的實體性——本身不僅僅是印刷圖與文的被動載體。書籍的形式本身可以成為一種「內容」,介入敘事,推進所想要表達的意義。這也是我想在創作這本書時所試探的。

那麼,又如何在一左一右兩個世界之間建立關聯呢?最初的那些粗糙模糊的草圖給了我方向——左右圖像需要形成同構的、鏡像的或相互呼應的構圖,以此用視覺引導讀者展開並行的閱讀。這成為了創作這本書時最大的挑戰,也是創作時最有樂趣和興致的環節。於是,長桌對應著船身;橡樹與海鷗呼應;小鎮倚靠的海畔對應著小船駛過的島嶼;咖啡店的窗戶照應著引擎室的舷窗,一個向外看去,一個從內望出;打開店門準備營業的咖啡師望向正放下船錨看向前方的水手……在創作這些畫面時,留白、平面化處理、透視視角等繪畫技巧不是為了讓畫面「好看」,而更多是為了讓鏡像的關係成立。這個有限制的創作過程,像在解謎。

《這裡,那裡》內文圖。

與圖像一起疊代的是文字。配合著圖像所建立的同構關係,我也在寫作時讓兩側的文字以同樣的結構展開。而稍有不同的是,我讓文字在整本書中出現了兩次「共用」:第一次是當兩位主人公感到與世界疏離時,左右兩側出現完全一樣的文本;第二次則是在結尾處,文字也不再左右分別出現,而在頁面相連處合為一句——他們覺得自己與世界如此緊密。我希望文字像是一條線,收放著左右兩條敘事線的距離,調整閱讀的節奏。

想比於構圖與文字的琢磨,色彩關係的確定便順理成章了。咖啡師的一側全部用咖色、米色的暖色調繪製;水手的一側則都是藍綠色調。色彩配合著「雙冊對翻」的形式,區隔出左右兩個世界,而當畫面最終相連時,咖色與藍色的世界融合在了一起。

創作過程中從小到大的樣書。

創作繪本的過程,其實是不斷提煉並研究如何更精準表達的過程。起初,我無法確切描述的那份「相似感」隨著創作過程清晰起來:兩個主人公,一個一直在移動、離開,一個一直在原地、留下。他們都在自己選擇的生活中得到了滿足,也同樣體味到一種缺失和不完整。而真正讓他們的世界完整起來的,是他們所遇到的人們。也許你會說,這樣的感受很多成年人也可以共鳴。對呀,繪本的面向是可以跨年齡的。小朋友也許可以在書中看到不同的職業,或討論長大以後想過怎樣的生活,而已經長大的大朋友們更可以各有各自的感悟。

《這裡,那裡》主要結構的創作完成於2020-2021之間,終稿在2023年完成。它雖然源自兩位在真實世界中遇到的人,但創作的本意並不是為了紀實。它最終的呈現里有虛構、改編,也有簡化和誇張。不過我依然要感謝他們願意與我真誠地分享自己的故事。尤其是書中的船員——我的潛水嚮導。在創作之初,我邀請他進行文字採訪,他更是會給我一封長達五千多字的信。他的文筆成熟質樸,帶給我太多啟發,而他在描述因不斷遷徙而產生的疏離感時所用的詞「distancing(疏離)」幫我確立了敘事的錨點。於是,我找到了書中最重要的兩句話:

每當這種時候,他覺得自己離世界好遠,好遠(In moments like those, he feels so distanced from the world.)……

每當這種時候,他們覺得自己離世界好近,好近(In moments like these, they both feel so close to the world.)……

謝謝遇到的人們。

本文經出版社授權刊發。作者:盧心遠;編輯:王銘博;校對:柳寶慶。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。