好多年沒走過夜路了。

當我寫下這個標題,忽然很想去走夜路,想立刻就出門,下樓投身於窗外的夜海,走在星星燈火勾勒出來的鄉道上,或走在通往山裡的小路上。

但是我不敢,害怕什麼?我不知道。不是怕黑,也不是怕鬼,我怕那些經過我的車,怕路上有蛇,怕這種行為太可疑。

如今別說走夜路,就是白天在路上,一個人長長地走,似乎都很不正常。

撰文 | 三書

在月亮下走夜路

清 石濤《月夜泛舟圖》

《夜還東溪》

(唐)王績

石苔應可踐,叢枝幸易攀。

青溪歸路直,乘月夜歌還。

在月亮下走夜路,本身就是很有詩意的事,如果忘了時間,不急於到達目的地,這件事就是一首詩了。

上次走夜路是在灕江徒步,上午十點開始走,我是沒有計劃的人,有計劃也往往不受約束,走到喜歡的地方,流連很久,乃至不想走了。我可以坐在石灘上看流水,看對岸的山光雲影,可以看一整天,但是夕陽西下,心裡開始害怕,於是立即起身趕路。

山里天黑得突然,刻不容緩就黑了。天黑之後,江水變得恐怖,峰巒黑影像巨大的鬼怪,走路須全神貫注,手電筒小小的光束,就是我能夠依靠的全部。村裡連狗吠也聽不見了,沒狗更好,所過村落,人家都已關門早睡,悄悄冥冥,使我只覺在這荒涼星球上,人類的存在簡直不可思議。

我們對黑夜越來越無知。黑夜不是我們認為的光明的反面,只有可見事物的奴僕才會視黑夜為無有,凡走過夜路的人都知道,黑夜不是黑暗,黑夜是更豐饒、更清醒的時間,黑夜叫我們學會不用眼睛去看。白晝將我們送往人間,黑夜把我們帶回自身,把我們還給宇宙。

走在夜路,天上有月亮,有脈脈的星,地上有山水,有無窮無盡的事物,我不知道它們都是什麼,我不知道我是什麼,一切恍若夢境,但我沒有做夢,或者說是在醒著做夢。

唐代詩人中,如果我能時間旅行,漫遊到那些時空,我會帶著好酒去尋李白,聽他醉里吟詩一定很享受;我還會去看望杜甫,欣賞並感激他的漢語,但我們不會成為朋友;王維人如蓮花,宜遠觀不宜近玩,有他的冷清,盛唐才像個盛唐;王昌齡、李頎、韋應物,以及大曆十才子等人,我全都想結識,但最讓我感覺親近的是初唐的王績,唯有他更像我理想中的自己。

我可以想像我就是王處士,名不見經傳,某夜去看王績。這一天他鋤完北場的豆子地,傍晚剛從東皋刈黍回來,見我不速而至,他非常高興。晚飯後,我們閒坐在場院,恰值天秋月滿,夜螢飄著橙黃的光,繞著我們身邊,高高低低地飛(《秋夜喜遇王處士》)。我們說了很多話,或什麼也沒說,說話不重要,那樣的時光本身就是詩,王績的詩既是它的載體,又是它的實質。

王績詩如其人,簡樸真率,曠懷高致,身在隋唐之際,卻絲毫不染齊梁綺靡習氣,這在當時非常難能可貴,他的詩實則屬於未來,因他遠遠超越了時代。

這首《夜還東溪》,有孟浩然《夜歸鹿門山歌》的味道,都是夜裡回自己隱居的地方,都有一條河,都有月亮。浩然在詩中自我意識明顯,驕傲於自己是個隱士,又不免有些寂寞。王績卻洒然,脫略名相,單純素直,孩子般地欣喜。

「石苔應可踐,叢枝幸易攀。」有些日子沒有回來,他邊走邊想,溪邊的石頭應該生了苔蘚,腳踩上去厚實綿軟,渡水時可以攀住叢生的枝條,這些樸素普通的事物,親切可愛,洋溢著詩人天真的喜悅。

「青溪歸路直,乘月夜歌還。」青溪,或是溪的名字,或字面意思的綠色溪流,綠色引領我們的回家。溪邊的小路,也許是彎彎的,但是直著通往他的居處。步月而歸,一路放歌,今夕何夕,人生幾何。

王績的真率疏曠,頗像陶淵明,他也嗜酒,能飲五斗,自作《五斗先生傳》,且撰有《酒經》,隱居時以琴酒歌詩自娛,但他是真的音樂家,擅長彈琴,還改編琴曲《山水操》,流傳於世。隱居就是回到簡單的事物中,他並不想拿隱居做什麼,所以他的詩本色,使人不覺得他在寫詩。

夜行溪上所見

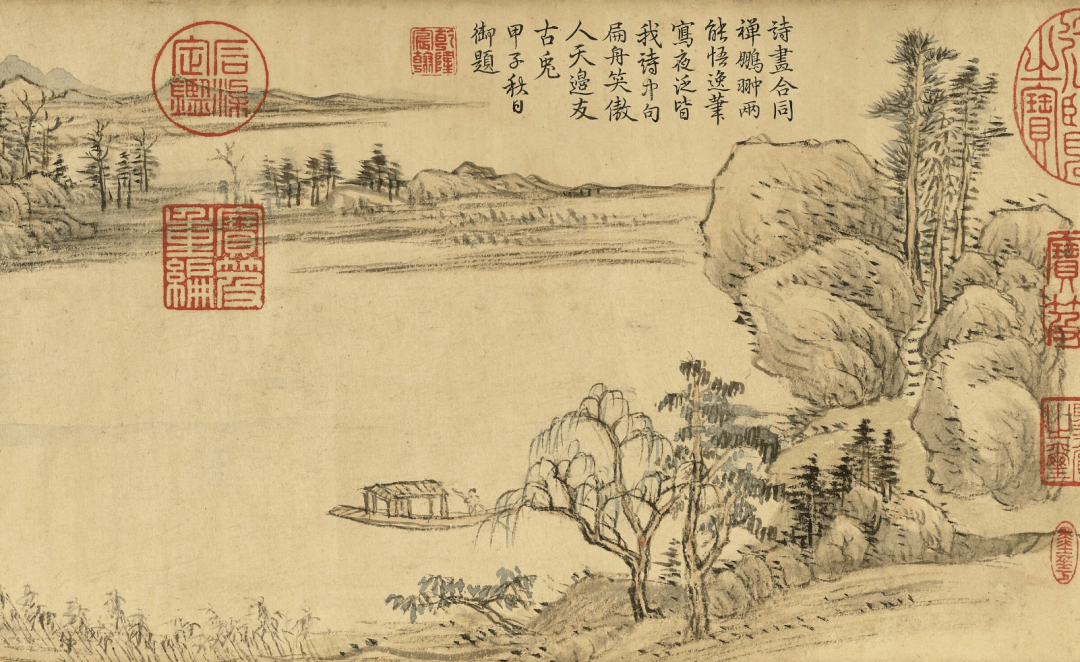

清 張鵬翀《秋湖夜泛圖卷》

《耒陽溪夜行》

(唐)張九齡

乘夕棹歸舟,緣源路轉幽。

月明看嶺樹,風靜聽溪流。

嵐氣船間入,霜華衣上浮。

猿聲雖此夜,不是別家愁。

我可以告訴你,耒陽溪是湘江的一條支流,在湖南省東南部,這首詩作於公元726年,即唐開元十四年,張九齡當時正在奉朝廷之命祭南嶽途中。我可以告訴你這些,你自己也能輕易查到所謂「背景知識」,然而這些不僅於讀詩無益,而且還會對構成對你的限制。你可以去知道,但讀的時候最好忘掉。

對於我們讀詩,耒陽溪在哪裡,甚至詩人是誰,根本不重要。我們不需要知道事實,不需要任何知識,我們只需要想像力。只有沉湎於想像,我們才能充沛地感受事物的詩意,也才能真正體驗到詩。

這首詩是邀請,邀請你體驗一趟夜行旅程:

黃昏時分,你划著小船,踏上歸途,溪流逶迤,載你漸入幽境。月亮出來了,襯著黑魆魆的山嶺,更靜、更明,月光下的樹,如煙似霧。沒有風,夜靜中水聲更響,此時你不覺停棹,信船漂流,感受月光、嶺樹、水聲和風靜,感受這一切簇擁著你,感受你消融於這一切之中。

你仿佛不存在了,只剩純然的覺知,夜氣嵐煙沁入船間,霜華在衣上浮泛。「嵐氣船間入,霜華衣上浮。」嵐氣、霜華,皆無形之物,只有虛靜到幾近無我,才能分明感知而寫出這兩句詩。

猿啼自岸上林間傳來,你如夢初醒,不知時間過去了多久,你也不想知道。你仍徜徉於月光水聲的妙境,「猿聲雖此夜,不是別家愁。」此夜雖在旅途,猿聲喚起的,卻不是離愁,一種莫可名狀的惆悵,不是悲喜,不為得失,令你低回而又飛揚。

一人一舟一江水

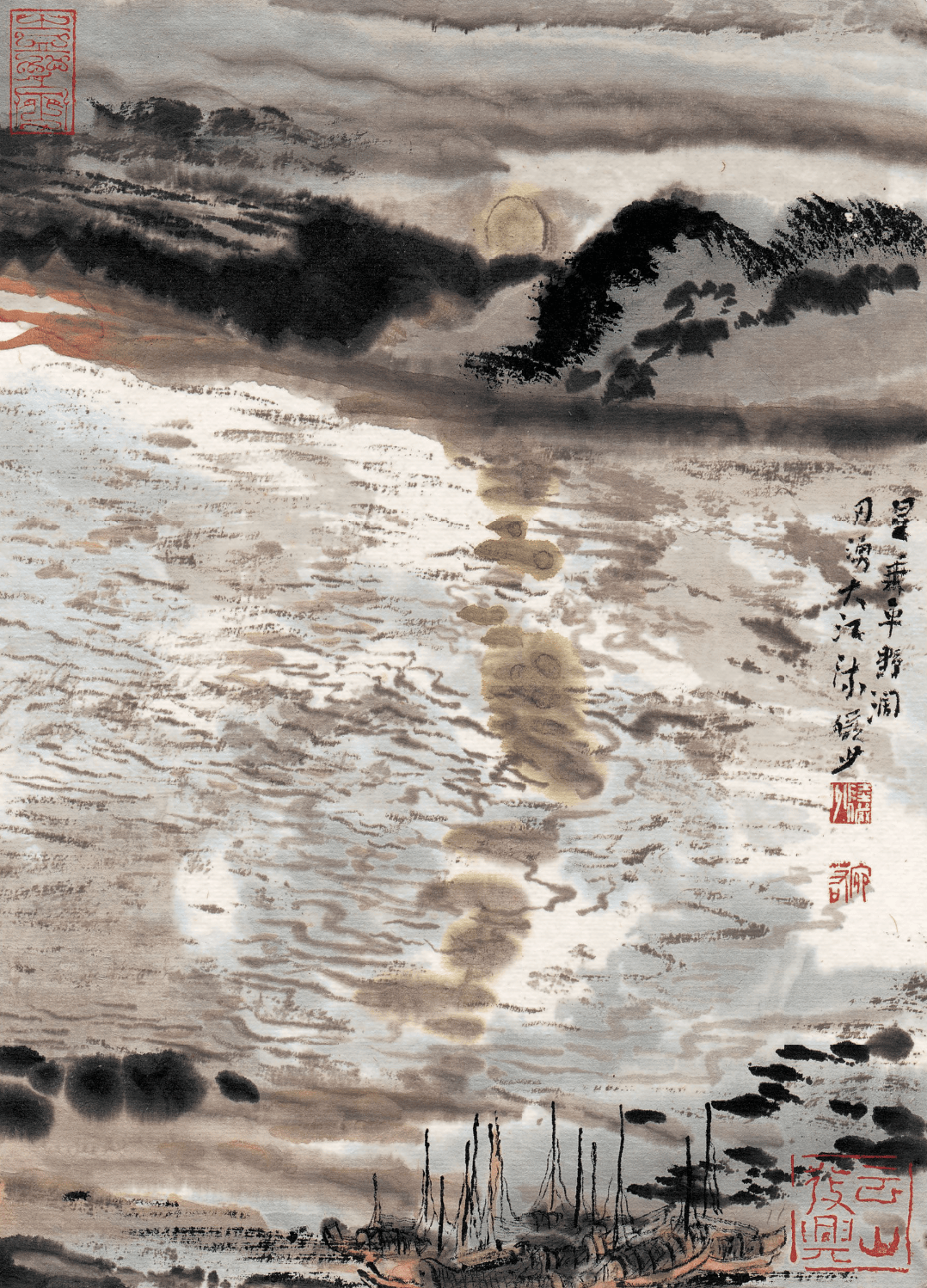

陸儼少《星夜月涌》

《旅夜書懷》

(唐)杜甫

細草微風岸,危檣獨夜舟。

星垂平野闊,月涌大江流。

名豈文章著,官應老病休。

飄飄何所似,天地一沙鷗。

這是夜晚,地球上一個尋常的夜晚,江水上飄著一隻小船,船上有一個人,他不是詩人,也不是杜甫,在船上的,只是一個疲憊的人。

他後來為我們所知,成了「杜甫」。他乘船漂浮在江上,離死亡還有五年,那個尋常的夜晚,他餘生中的每一天。陪伴他的還有家人,窮苦的一家人,與其說是陪伴,不如說是加倍放大的恐懼。

詩人看見他身在這個夜晚,「細草微風岸,危檣獨夜舟。」他看見岸邊的細草,看見微風,他倚向這些微細的事物。他看見他的船,高瘦的桅杆,他的船如此孤單。

夜如此之美,美得恐怖,美得接近某種超度。「星垂平野闊,月涌大江流。」星星勾勒出天穹,平野寬闊,他幾乎忘了是在江上,直到看見月光在船舷邊涌動,才想起江水在流。這是夜行水上的深刻體驗,孟浩然《宿建德江》亦類似,「野曠天低樹,江清月近人。」小舟浮在水上,四天低垂,平野空曠,世界渺茫不知所蹤,唯江水和月亮與人最近。

杜甫想起自己,似乎他已直覺到此生休矣,「名豈文章著,官應老病休。」這是正話反說,他其實對自己的詩很自信,對功名仍抱有幻想,他只是不甘心。愈覺得人生將盡,愈不甘心,不甘心一生總是意外,像一場等待中的彩排,真正想做的事、想要的人生,總在不可期的未來。可期的未來,最終每個人都一樣,那就是死亡。

「飄飄何所似,天地一沙鷗。」人在身體的層次上,和動物沒有區別,但因人更有自我意識,更執著於自我,身體對於人便更多束縛。詩人觀照到他作為一個人,漂泊在天地間,在茫茫黑夜,如一沙鷗,這種處境或狀態,可以是孤獨,也可以是自由。

人在旅途,尤其在夜行途中,如果不去無意識地營造虛假氛圍,不去刻意構建某種虛假身份,人就會更清晰地觀照到自己,更清晰地覺知時空和宇宙,從而對生活產生新的認知,不至於整個被瑣事和常規吞沒。

每次去外地,我喜歡清曉離開,夜間回來。回來時,坐車只到村口,然後小規模地走一段夜路。路邊村民種的蔬菜、玉米、黃皮樹、桂圓樹,在夜色嵐氣中溫婉親切,荔枝林掠過瑟瑟清風,路面安靜而清醒,路燈光照著一個我。到了小區門口,值夜班的保安微笑招呼:「你回來了!」是的,我回來了。樓下椰子樹高聳的站立,雞蛋花淡淡的清香,夜鳥一兩聲啼叫,都在問候我。

上樓,四鄰悄悄,沒有人知道我回來了。開門,開燈,家裡仍是離去時的樣子,放下背包,我總會怔住,這場景太像夢——我真的離去過嗎,抑或只是夢見了這一切?

直覺式的生命感知

還古詩本真面目

「周末讀詩」第二輯

《春山多勝事》

《春山多勝事:四時讀詩》

作者:三書

版本:天喜文化·天地出版社 2023年4月

本文為獨家原創內容。作者:三書;編輯:張進;校對:柳寶慶。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。