《紅樓》世界是一個「天上人間諸景備」的「大觀」世界,包羅萬象,眾物森然。僅憑直觀與印象便不難領略《紅樓》事象之豐富,格局之宏大。然而,這樣的「大」畢竟只是浮光掠影之「大」,籠統浮泛之「大」,能夠於瑣碎窺無限,小中見出「大」,才是對《紅樓夢》真正的「大觀」,廉萍以她對《紅樓》萬象的細繹讓我們看到了《紅樓夢》的「大觀」。

作者 |王冉冉(華東師範大學中文系副教授)

《荷葉浮萍:<紅樓>萬象隨筆》,作者:廉萍,版本:生活書店出版有限公司 2024年2月

私下裡曾戲稱,與廉萍是「四同同學」,本科同學,碩士同學,博士同學,還有,石家莊陸軍學院的同學。「四同同學」大作出版,且不說對我還有贈書之惠,僅憑捧讀一過後的種種觸動與感懷,就足以令我褰袖搦管,一竭拙誠。

初識廉萍,就知道她是個才女,一路同學下來,更是領略了她對詩的熱愛與才情。至於她後來編纂《每日讀詩日曆》,那是大家所熟知的,不用我再饒舌。因此,一看到書名中的「荷葉浮萍」,便不覺會心莞爾——廉萍這是把她對詩與《紅樓夢》的熱愛用這四個字連結在一起了。

廉萍熱愛《紅樓夢》,從她的新作中讀者諸君也不難發現,與張愛玲一樣,她僅憑語感就能辨別出不同版本之間《紅樓夢》文字的細微差別,得出的結論與學術界嚴密考據後的結論居然極為相近。如果不是熱愛《紅樓》、熟讀《紅樓》,是不可能有這樣的語感的。揚之水老師在《序》中說得好:「喜歡《紅樓夢》的人,對它的喜愛程度,交談之下,幾句話就能對上暗號」。對於喜歡《紅樓夢》達到熱愛程度的人,看到「荷葉浮萍」四個字就能對上暗號:李貴把《詩經》中的句子誤傳為「荷葉浮萍」,雖說是歪曲經典,但畢竟妙趣橫生,能博眾人一粲。而且,以李貴的身份個性,想必不會有什麼文學創作,但「荷葉浮萍」再配上《詩經》中現成的「呦呦鹿鳴」,不僅文從字順,音節鏗然,而且竟宛然現出一幅最為寶玉稱道的「天然圖畫」,不妨視為一種審美再創造。李夢陽稱「真詩乃在民間」,不是沒有道理的。廉萍以「荷葉浮萍」名書固然是一種自謙——「在下歪解了《紅樓夢》」,但我卻也從中看出了她的一份執著與自信:正解也好,歪解也罷,只要其中有真,其中有趣,那也就足夠了。「作者何必然?讀者何必不然?」

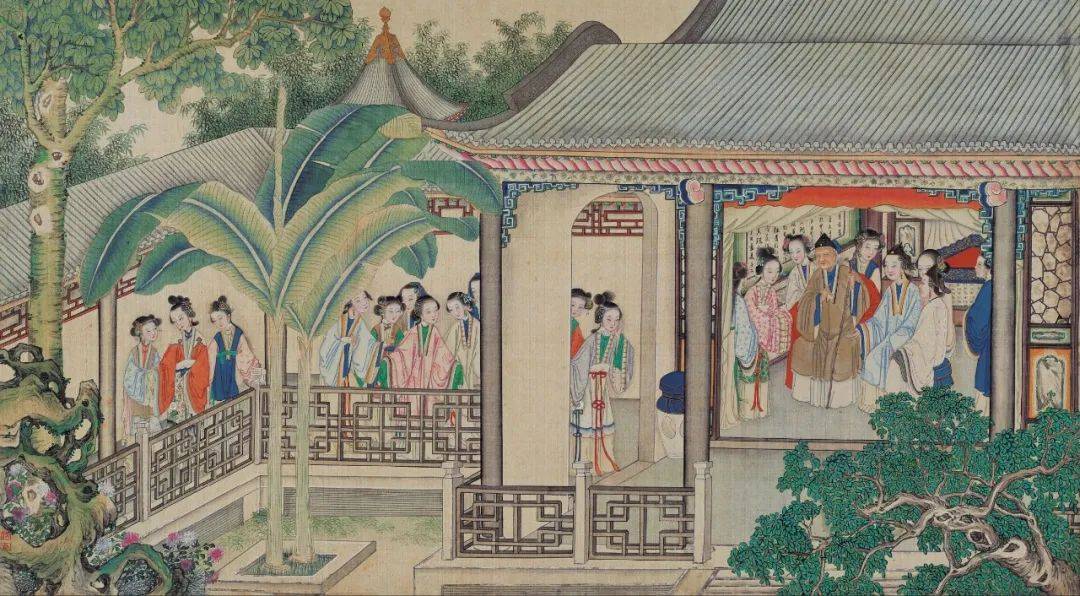

清 孫溫《紅樓夢畫冊》。

從書名還可看出,廉萍不僅把《紅樓夢》視為小說經典,還把《紅樓夢》視為詩之經典(「詩經」)。在我看來,這恰是解讀《紅樓夢》的極佳切入點:在中國古典小說中,《紅樓夢》是最有資格被稱為「詩化小說」的。雖說古往今來對《紅樓夢》的題詠極多,但如此系統深入地「詩解《紅樓》」,可謂是本書的一大亮點。

「詩解《紅樓》」,須有「詩心」。而這正是廉萍性靈才情之所在。我們可以看到,她深切地領略出,「《紅樓》之前的小說,多重娛樂、懲戒、教化等等,唯有《紅樓》,竟是『詠懷』一路。其感人,也正在這種充滿個人生命體驗的『詠懷』」,「《紅樓》不是講故事,它要傳達的,是情緒」,「情緒的承載,需要合適的文字,《紅樓》文字之精,足以令人流連」,「《紅樓》的力量,就是文字的力量」,而所謂承載情緒、用於「詠懷」的文字不正是「詩」的文字嗎?

而且,廉萍的「詩解《紅樓》」並不僅僅是由《紅樓》引出自己讀過的滿腹詩篇來。雖然她也用讀過的詩篇妙解《紅樓》,例如她由《紅樓夢》被無數人忽略的甄士隱「手倦拋書」這一細節,引出蔡確的《夏日登車蓋亭》詩,又由「車蓋亭詩案」引出蔡確「手倦拋書」之際無論如何也設想不到的人生遭際,又將甄士隱的人生遭際與蔡確相比較而引發「蕭條異代,卻用同一個太平時世的慵懶動作,開啟了數十年、幾十回的風雨欲來、大廈將傾」的「個人生命體驗」,這就讀出了「文字里的無限雲煙、重重疊疊山」,是用讀詩的眼光讀小說。這固然是一種引人入勝的「詩解《紅樓》」,但廉萍的「詩解《紅樓》」還有一層勝境更值得稱道,那就是,她能夠以靈妙的「詩心」體貼出敘事文字中的雋永「詩意」:她能夠從故事背景中讀出「前代文人的身世之感」;從嬌杏的「僥倖」中讀出「縱然俗氣,但正是這些世俗層面的滿足,才能溫暖人生本質的蒼涼」;從應天府的人命官司中讀出「哪有絕對的公正,哪有真相的透明。有的只是能不能洞明的世事,和肯不肯練達的人情」;從對精美器物的描寫中讀出「真正的罪惡應該是不均衡,以及人為製造並固化這種不均衡的力量」;從小說的瑣碎細節中讀出「世事蒼涼無恥、痛徹肺腑的真面目,都掩在重重華麗帷幔之後。作者重重寫來,怕人生疑,又輕輕抹去,只讓你看那人來人往的熱鬧,和帷幔的華麗」……

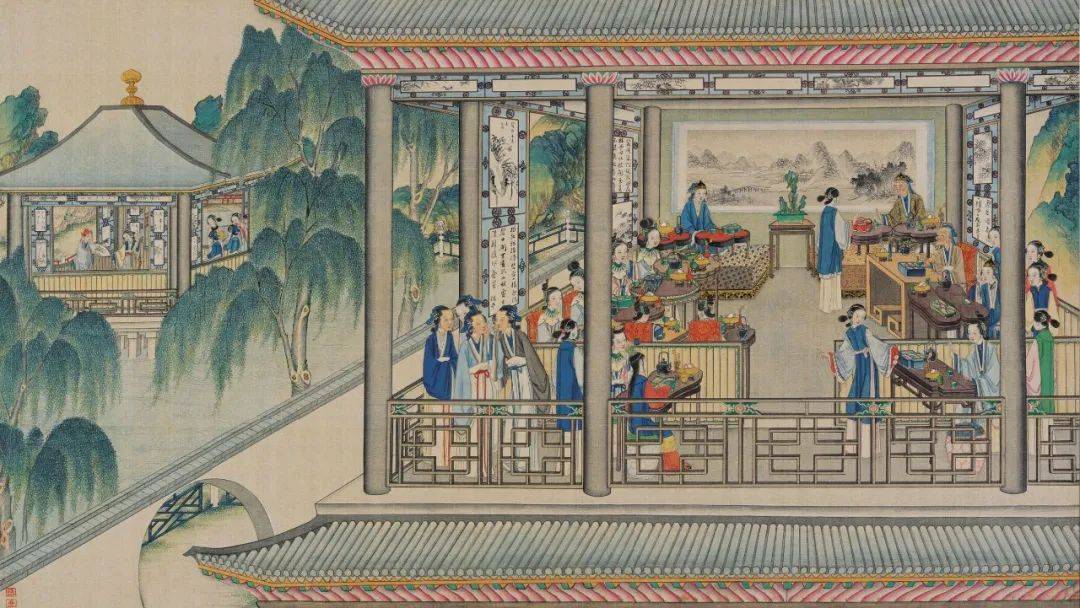

清 孫溫《紅樓夢畫冊》。

如果說「詩解《紅樓》」更多地得力於妙悟,廉萍能夠於「細微處見精神」則主要得力於她對《紅樓》細節的洞察力。

《紅樓》世界是一個「天上人間諸景備」的「大觀」世界,包羅萬象,眾物森然。僅憑直觀與印象便不難領略《紅樓》事象之豐富,格局之宏大。然而,這樣的「大」畢竟只是浮光掠影之「大」,籠統浮泛之「大」,能夠於瑣碎窺無限,小中見出「大」,才是對《紅樓夢》真正的「大觀」,廉萍以她對《紅樓》萬象的細繹讓我們看到了《紅樓夢》的「大觀」。

她讓我們看到,儘管賈政對寶玉有種種的偏見成見,人前對寶玉有種種的聲色俱厲,但一個「扶」的小動作,流露出他下意識里對寶玉的親密和倚重;讓我們看到,小說中寫可卿出殯那幾句墊場的閒話,「一句話一番世事,一句話一遍榮枯:有人生,有人死,有人壽,有人夭,有人團聚,有人別離,有人病苦,有人得意……悲歡相續。無數人生,在有限的同一時空,密集上演,卻互不干涉。可卿之死,對可卿而言,是終天之恨。對於他人,則不過爾爾」;她還通過寶玉出場時的一個小細節:「一語未了,只聽外面一陣腳步響,丫鬟進來笑道:『寶玉來了!』」,讓我們看到,小說在寶玉回來時不寫賈母笑,先寫丫頭笑,可見寶玉素日之地位,可見賈母待寶玉如何,可見賈母之溺愛人人皆知,又由此體會出「以前看賈母顫巍巍厲聲教訓賈政,王夫人、李紈哭作一團,賈政含淚下跪苦求認罪,只覺得熱鬧,心中替趴在那兒的寶玉暗爽。如今卻有了不一樣的感覺,不忍讀。試想下,一個四十歲上下的中年人,胸中滿是無材補天、枉入紅塵的失意感,疼愛過他的至親都已逝去,暗夜青燈,筆下追述少年時代這種情節時,眼裡噙著淚,那簡直是一定的。那些無原則的溺愛,即使都成追憶,也是這個冰涼世界的暖色啊。」她還通過跨文本細讀讓我們看到,瀟湘館的格局與《西廂記》中的「門掩著梨花深院,粉牆兒高似青天」、林妹妹的名號與《西廂記》中的「湘陵妃子」有何關聯……要完成這樣的細繹,沒有相應的學養與藝術感受力是不可想像的。可以說,研究中國古代名物的深厚功力以及對詩境詩藝的長期浸淫為此書助力不少。

廉萍在書中說:「那一天,被寶玉和眾人一一評點品題過的園林,仿佛於洪荒含混中,忽然有了性靈,面目開始分明,成了『這一座』,『這一株』。」其實,經由了她「詩解」「細繹」式的評點品題,《紅樓》文字又何嘗不是忽然被我們看到了「性靈」,諸多人事「開始分明」,成了「這個人」「這件事」呢?

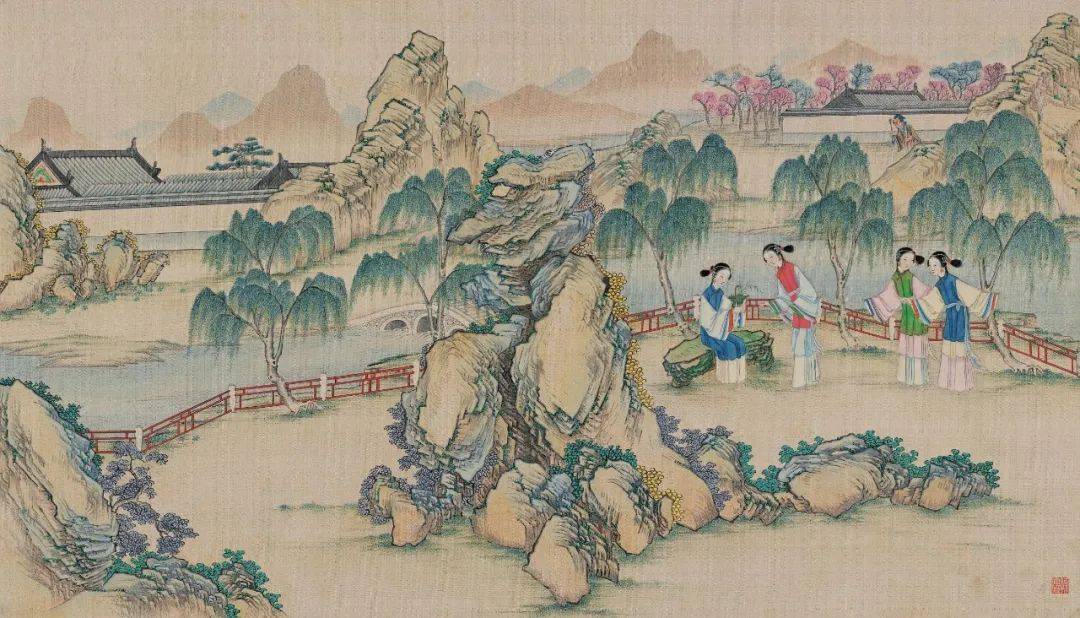

清 孫溫《紅樓夢畫冊》。

本文為獨家原創文章。作者:王冉冉;編輯:張進;校對:柳寶慶。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。