現代社科講述和論證事實,一種有別於自然科學的社會性事實、文化性事實,它不能宣稱「本文講的是科學的,你們都該相信」。還得靠修辭。只不過其修辭有顯性的,也有隱形的。顯性的修辭有名有姓,如比喻、反諷,具有比較高的藝術性;隱形的修辭則藏在文本的字裡行間,是未被命名的策略。

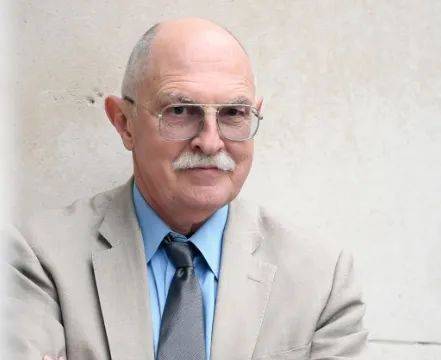

上世紀末,生於1942年、現年82歲的經濟學家迪爾德麗·N. 麥克洛斯基在《經濟學的修辭》中較早揭示了修辭的秘密。書評周刊專題《社會科學的修辭》採訪了她與其他十一位國內外學者,請他們一起回憶那些讓他們喜歡的、說服他們的社科文本。

本篇為第一波學者。他們是教歷史學和傳播學的經濟學家迪爾德麗·N.麥克洛斯基,社會學家蘭德爾·柯林斯、陳映芳。

有效的修辭能在形式上感染讀者。當我們從文本中暫時跳出來,以觀察者的角色去理解修辭這個對象,或許會發現,一句「混入」論文的讀書人謙詞、一種簡約的比喻、一個反覆使用的句式,都可能構成讓修辭有效的理由。

本文出自新京報·書評周刊2024年4月19日專題《社會科學的修辭》中的B06版。

本期《社會科學的修辭》專題已推送文章:

不發表就出局,沒「筆者」沒被動句就不高級

采寫|新京報記者 羅東

迪爾德麗·N.麥克洛斯基

「自嘲式幽默總是真正的修辭」

迪爾德麗·N.麥克洛斯基(Deirdre N. McCloskey),美國伊利諾伊大學芝加哥分校經濟學、歷史學、英語、傳播學榮譽教授。著有《經濟學的修辭》《經濟學的敘事》《芝加哥大學寫作課》《跨性別者回憶錄》《企業家的尊嚴》等。她試圖抵抗一切邊界,曾在芝加哥經濟學派最輝煌的時期執教於芝加哥大學經濟學系。她把探究修辭作為一項學術事業來做,解讀過關於企業家的措辭與近代經濟增長的關係、經濟學文本的修辭等。

迪爾德麗·N.麥克洛斯基:此刻映入我腦海的是麻省理工學院經濟學家羅伯特·索洛(Robert Solow, 1924-2023)的一段話,來自他那篇著名論文《技術變革和總生產函數》(Technical Change and the Aggregate Production Function)的導語。該文刊於1957年8月號的《經濟學與統計學評論》(Review of Economics and Statistics)。

我在《經濟學的修辭》中曾把它作為一個例子,在英文版第二版第48-49頁(註:中文版為第83-86頁)。

「在當今理性設計的計量經濟學研究和超投入產出表中,要嚴肅談論總生產函數,我們就要比平時更『自願地暫時放下懷疑』(willing suspension of disbelief)。我想描述的這個新的小問題是一種分離變量的基本方法,把人均產出變化中基於技術變革的部分與基於人均資本可用性的部分區分開。這兩種基於不同因素的總量經濟學究竟哪種更有吸引力,我個人傾向於都有可能。從中性技術變革這個特殊情況開始研究是很便捷的。在這種情況下,生產函數取其特殊形式Q=A(t)f(K,L),倍增因子A(t)量度的是隨時間變化的積累效應。」

——羅伯特·索洛,《經濟學與統計學評論》(翻譯轉引自《經濟學的修辭》,[美]迪爾德麗·N.麥克洛斯基著,馬俊傑譯,廣西師範大學出版社,2023年10月版)

嚴格來講,當時索洛發表這篇論文的背景是所謂「關於資本的兩個劍橋之爭」(凱恩斯《就業、利息、貨幣通論》問世後,其追隨者因為關於書中若干觀點產生分歧,形成兩個對立的學派,即以美國的麻省理工學院為中心的「新古典綜合派」和以英國劍橋大學為中心的「新劍橋學派」),「美國劍橋學派」麻省理工學院希望用總資本的測量方法去計算有多少增長是由資本帶來的,索洛就是以此為方法,他的計算結果是「沒有多少」。我們的財富主要來自人類才智(科學技術的進步)的新發現,而不是一磚一瓦的堆砌。英國劍橋學派的馬克思主義經濟學家認為,被稱作「資本」的總和這一概念是沒有什麼意義的。

你可以讀到,他在導語裡加入了簡單的數學對稱性和修辭手法,並在第二頁開始講出他本人的看點,說服了大多數讀他文章的經濟學家。索洛雖然在事實上持麻省理工學院的立場,不過他的修辭是:「就我個人而言,我屬於這兩個學派。」(「Personally, I belong to both schools.」)這是一個精彩而有趣的轉折,他還自嘲地向當時計量經濟學研究投降,稱「理性設計的計量經濟學研究」,而他知道其「理性」是受到質疑的。他把自己要描述的問題形容為「新的小問題」,似乎不值一提,實則以他為代表的新古典增長核算理論此後被無數經濟學家研究、追隨。這些都體現了索洛的風格和個性。這是使用反諷的一個例子。

離我辦公室一百米遠的地方,有一尊愛爾蘭裔英國政治家兼作家埃德蒙·伯克的雕像,他是美國獨立戰爭的支持者。雕像上刻著他的座右銘:「在政治上寬宏大量總是最明智的(Magnanimity in politics is not seldom the truest wisdom)。」在「反諷」修辭這件事上,人們可以把它修改為:「在關於科學的政治上,自嘲式幽默總是真正的修辭(Self-deprecating humor in scientific politics is not seldom the truest rhetoric)。」

索洛這篇文章的卓越之處是他獲得1987年諾貝爾獎的原因之一。他在1957年是正確的,現在仍然是。

蘭德爾·柯林斯

「有效的修辭,

就像把能量裝在罐子裡」

蘭德爾·柯林斯(Randall Collins),美國當代著名社會學家,賓夕法尼亞大學Dorothy Swaine Thomas社會學教授。著有《互動儀式鏈》《文憑社會》《發現社會》等。其早期作品《文憑社會》近年來也因為大學教育問題受到諸多關注。他是衝突論的代表人物,尤其強調在微觀層面關注衝突。當被問到最喜歡的句子,他選擇了一句關於互動的修辭。

蘭德爾·柯林斯:這是我喜歡的一句話,摘自馬雷特(R.R. Marrett)1914年的《宗教的開端》(The Threshold of Religion)。

「原始宗教不是想的,而是舞的。」(Primitive religion was not thought, but danced.記者感謝南京大學人類學系教授范可先生為這句話提供的中文翻譯幫助)

這位英國人類學家補充了埃米爾·塗爾干1912年在《宗教生活的基本形式》的說法,當(指初民)聚集在一起時,他們的聚集會產生電一般的力量。這一理論被稱為互動儀式(Interaction Ritual),它不僅適用於宗教,也適用於各種其他社會聚集。我曾重述其要點,當人們相互關注,產生「節奏挾帶」(rhythmic entrainment),就會形成團結和情感能量。馬雷特講得更好,「不是想的,而是舞的」。這告訴我們,信仰是由儀式承載的。塗爾干認為儀式會導致「集體沸騰」(collective effervescence),這個畫面就像是搖晃一罐泡沫,直到它溢出。

塗爾干觀察到,如果儀式不重複,就不會產生「集體沸騰」這一結果。尼采戲劇性地說:「上帝死了。」這意味著,儀式不再繼續了,或者說一種儀式已經被另一種儀式取代。對宗教的生動信仰已經被政治、體育或娛樂——現在是網際網路——所取代。

這些著名句子的修辭是有效的,因為它用幾個簡潔的詞概括了一個冗長的論點,我覺得這就像把能量裝在罐子裡。

陳映芳

作為修辭方式的

「作為……的……」

陳映芳,上海交通大學國際與公共事務學院教授、博士生導師,著有《城市中國的邏輯》《秩序與混沌:轉型中國的「社會奇蹟」》等。在多年的城市研究中,陳映芳向讀者揭示了中國城市開發和社會興起的邏輯。前不久,她退休了,打算以「(讓讀者)忘記那個社會學家陳映芳吧」的勇氣寫寫「小文」。

陳映芳:就敘述方式而言,我比較喜歡的一種修辭——記得在課堂上曾經特地寫出來給學生作解釋的句式,可能是「作為……的……」,或謂「……作為……」(……as……)。城市社會學史上有幾篇著名的論文,都是這個句式,如路易斯·沃思(Louis Wirth)的《城市性作為一種生活方式》(Urbanism as a Way of Life,1938),另一篇如哈維爾·莫洛徹(Harvel Molotchr)的《城市作為增長機器》(The City as Growth Machine: Toward a political economy of place,1976),都是經典的參考文獻。這樣的敘述模式有利於我們探討一個系統的某種功能,或分析確認一個事物隱含的某種屬性。就比如「urbanism」,有時我們翻譯為城市主義,那可能是指作為一種城市觀、或者一種意識形態的城市主義。

我覺得這樣的修辭對社會科學的思考方式很重要。我自己在解釋當今大學裡許多社會學者扮演的「角色叢」時,有時也會使用這樣的句式,如「作為研究者的社會學者」「作為專業教師的社會學者」「作為知識分子的社會學者」「作為社會行動者的社會學者」「作為智庫專家的社會學者」……以此來看待不同學者的身份認同、角色倫理或角色錯位現象。這樣的細分法,多少存在將「知識分子」專業化甚至矮化的傾向,不過相對於韋伯的「學術作為一種志業」(Wissenschaft als Beruf)這樣一個更高位的命題,它們在今天也許能幫助我們清晰一點去理解、並多少緩解一些高校教師的角色衝突,以及內心的角色緊張感。

本文內容系獨家原創。采寫:羅東;編輯:宮子 西西;校對:薛京寧。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。