5月24日,由中國文物報社主辦、人文考古書店協辦的2023年度全國文化遺產十佳圖書推介活動終評會在京召開。根據《全國文化遺產十佳圖書推介活動章程》,來自考古、博物館、文化遺產等領域的15位專家評委,經過審閱圖書、綜合評議和投票推薦,從入圍終評的50種圖書中評選出2023年度全國文化遺產十佳圖書10種、優秀圖書20種。

商務印書館《孫機文集》被評選為

2023年度全國文化遺產十佳圖書

《孫機文集》

孫機先生一生研究精華的集成

中國古文物研究、古代物質文化研究的典範之作

商務印書館2023年出版

內容簡介

《孫機文集》共四種八冊,包括《中國古代物質文化》、《漢代物質文化資料圖說》(上、下)、《中國古輿服研究》(上、下)、《中國古文物論叢》(上、中、下)。文集中所收文章經孫機先生親自選定。孫先生說選收的都是「寫得比較緊實的、真正解決了問題的、立得住的,那些有點松的文章就不收了」。從中可以看到孫機先生重點的研究方向及學術延展。所有文章都經過了重新改寫、認真修訂,補充了緊跟學術前沿的內容,給了文章以新的生命力。可以說,文集彙集了孫機先生一生的研究精華。

作者簡介

孫機先生是有著較高聲望的重要學者,生前為中國國家博物館終身研究館員、中國國家博物館研究院名譽院長、國家文物鑑定委員會副主任委員、中央文史研究館館員、北京服裝學院特聘教授。孫機先生對中國古文物、古代物質文化研究有著深湛造詣,以文獻與文物相結合的論據為依託,對中國古代物質文化研究、文物鑑定的方式方法和結論方向等,都有令人信服的研究。他在耄耋之年仍然筆耕不輟,修訂舊作,撰寫新篇,並將畢生研究精華結集出版,他對學術的執著精神令人敬佩。

視學術如生命

自20世紀50年代受到沈從文、宿白等先生的影響,孫機一直致力於窮盡文獻與利用考古成果,填補中國古代物質文化研究的空白。

1949年初,孫機坐著大馬車,隻身投奔解放區,到了當時的北平。一開始他到華北軍政大學做學員,被安排學習駕駛坦克。1951年被分配到北京市總工會宣傳部文藝科工作,辦公室在勞動人民文化宮,用的是故宮的朝房。當時,沈從文先生從北京大學調到了中國歷史博物館(即今中國國家博物館),他的辦公室和孫機的辦公室是兩隔壁。那時候的中國歷史博物館將故宮的端門、午門作為展廳,常有展覽。沈從文先生當時50多歲,天天去端門、午門的展廳里給觀眾講解。觀眾也不知道他是沈從文,只覺得這位老先生講得很好。孫機也常去跟著聽,一來二去就跟沈從文先生比較熟了。孫機說:「沈先生研究服裝史是花了大力氣的,之前沒有人花這麼大力氣。」他還說,自己當時連幞頭是什麼都不知道,是沈先生給他講了這些知識,所以孫機把沈先生當成自己的老師。

1955年,孫機考入北京大學歷史系考古專業,師從宿白先生,1960年畢業,留在北京大學歷史系資料室。1979年,調到當時的中國歷史博物館,此後便不斷推出研究成果。2022年,北京大學考古學院舉行百年慶典,頒發給孫機「傑出院友」獎,他說這是他一生最珍視的榮譽。

筆者跟孫機老師相熟,緣於《中國古代物質文化》一書的出版,那是大約10年前。《中國古代物質文化》出版後,獲得的好評和重視大大超過預期,其實這只是學術大眾化的一次成功嘗試,而孫機的學術成就早已為學術界廣泛認可。作為該書的編輯,我和孫機老師也在這些年的多次學術交流活動中,增進了彼此的信任。讀他的書稿,每一篇都像是在解應用題,邏輯嚴謹,層層剝開迷霧。比如文字訓詁是怎麼講的,文獻是如何記載的,考古發現的器物特點是什麼,中外橫向對比、歷史縱向對比是什麼情況。讀罷不由得對作者肅然起敬。

孫機老師的前半生可以說並不順利,我們在溝通書稿之餘,有時會談起他經歷過的一些事情。他講起來總是雲淡風輕。我曾問:「經歷那些不如意、可以說是苦難的時候,您是怎麼過來的?」他說:「我就是讀書,讀書,我就進到那個世界裡了,其他就都忘了。」「一切向前看。」還配上他特有的手勢。這些年,我們更多的是聽他講笑話,每次都被逗得前仰後合,過去的苦難他從來不主動提一句,仿佛歲月一直就這般靜好。

多年前,孫機身邊的朋友就建議他出版文集或全集,他總是推託,謙虛地表示自己的成績有限,加上還有許多待完成的論題,他認為還不到出版文集的時候。2021年,孫機終於開始著手編訂文集,出於多年的信任,他完稿後交付到了我的手上。一般文集多為舊作新版,但《孫機文集》除了重新編排起例,幾乎每頁都有修改,有些是整段重寫,有個別文章還是全新的手寫稿,比如第六冊的《「后母戊鼎」不是「司母戊鼎」》《說爵》《梅花插在哪裡》等。我深深感動於這位90多歲學者的紮實求真、一絲不苟。

2020年8月1日孫機在家中

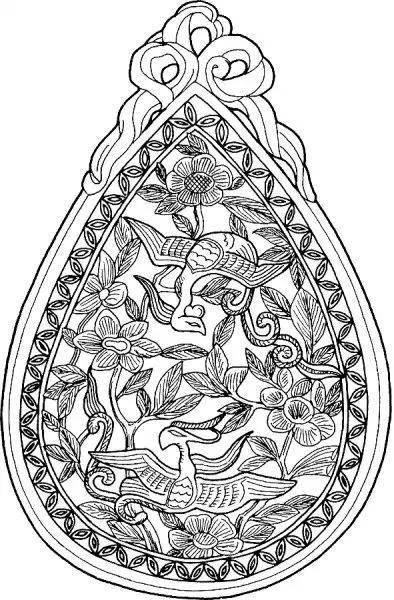

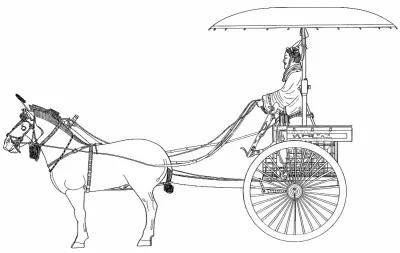

這次的《文集》出版,我們儘可能地查證了全書的引文、參考文獻,更換了部分圖片,真正做到了後出轉精。強化了很多手繪插圖的細節,這些是對內容的重要補充,插圖都是孫機老師親筆手繪的。他對圖片的位置、大小等都有嚴格的要求,放大到多少尺寸也都一一細心地標繪出來。

八冊的《文集》是一套不可分割的書,不僅體現在編排的匠心和條理,也體現在內容之間的互見處理,在前面某冊出現的圖版、內容,後面某處再提到此類問題時,均以「見某冊某篇某圖」等形式出現。一方面是孫機不希望在同一套書中出現重複的內容,另一方面也希望讀者可以在詳略不同的敘述中相互參酌,獲得更多的信息。但是《文集》中的每一篇、每一章又是相對獨立的,所以隨意翻開都可以進行閱讀。

八冊書稿的校樣,孫機老師通讀了三遍,每一遍都有新的修改,也有些圖片的調整。三校完成後,他本來要求再看一遍校樣,電話里跟我說,大概有一千多字的內容,還要補充進去。但是非常遺憾,這項最後的工作他沒來得及親自完成。

孫機老師去世後,師母找到一本書,說唯一可能有增補內容的,就是上一版的《中國古代物質文化》,書上有批註。我對照校樣,逐條做了校核,發現有些確實可能就是要增補的內容;有些是在上校樣已經改過的;也有些可能是旁批備註;還有一些內容跟定稿時的已有較大改動。我覺得,還是以孫機老師生前確定的最後校樣為準比較穩妥。其中有一條,我頗為猶豫。在「農業與膳食」篇中關於「葵」的問題,孫機老師旁批:「吳其浚《植物名實圖考》說葵是冬莧菜。但冬莧菜『葉片圓如豬耳』,則和葵不同。待查。」我想這可能是孫機老師正在研究的一個小問題,還沒來得及定論,這能否視為書稿的一部分呢?考慮再三,我把這一小段文字作為括注補在了校樣上,覺得這正是學問無止境的一個例證——即便是九十幾歲的高齡,他仍然沒有停止研究,可以說奮鬥到了生命的最後一刻。

我曾問孫機老師:「您對每一問題的論證都非常詳細,引證的資料非常多,您是怎麼做學問的呢?」他說:「我沒有任何竅門,我也沒有專門的分類卡片什麼的。」「看到新出的東西,或者到博物館看見擺出來的東西,有的時候忽然就會靈機一動,覺得應該把這個事情說得更系統一些。」「腦子裡有一些最基本的東西,然後寫的過程中再去查查,那個就是錦上添花,而不是碰到一個問題臨時去找,那不知道到哪兒去找。」所以首先是多讀書,有了非常豐厚的知識積累,自然就會有想法。發現問題之後,再通過文獻和實物的查證來印證這個問題,闡發這個問題,我想這就是孫機老師的研究方法吧。

承載碩果的一部文集

《文集》的內容涵括宏富,很難用一句話概括,說它是一部中國古代物質文化的百科全書,我想並不為過。

關於中國古代物質文化研究,沈從文先生曾說:「由於出土數量多,分布面積廣,依舊可以證明一部中國古代物質文化史,還保存得上好於地下。」「綜合各部門的發現加以分別研究,所得的知識也必然將比過去以文獻為主的史學研究方法,開拓無限廣闊的天地。文物學必將成為一種嶄新獨立的科學,得到應有重視,值得投入更多人力、物力進行分門別類研究,為技術發展史、美術史、美學史、文化史提供豐富無可比擬的新原料。」(沈從文《中國古代服飾研究·引言》)

由於物質文化研究的特質,《文集》是由一篇篇文章組成,在深厚的學術底蘊基礎之上,文筆簡潔準確,直接又紮實,沒有專業研究基礎的讀者也一樣可以看懂。配上大量的孫機親筆手繪的線描圖,輔助理解功能多,使書讀起來一點不難。

《文集》既有對中國古代農業、工業、衣食住行等物質文化方面的系統研究,使讀者可以對中國古代的物質文化產生文字和圖像的直觀認識;也包括文物鑑定方面的細緻研究,對讀者了解某件文物是什麼、如何定名、怎樣認識等給出學理方面的深刻解讀,橫向比較、縱向爬梳,如解謎題般邏輯清晰、推理嚴謹。《文集》對於細緻深入地了解中國古代物質文化、文物鑑定等都大有禆益。

北宋帔墜(南京幕府山出土)孫機手繪圖片選自《孫機文集》

八卷本《孫機文集》主要包括以下幾個方面的內容。

一是對中國古代物質文化某些方面的系統論述。

比如在《漢代物質文化資料圖說》中,孫機以六個單元的篇幅,系統論述漢代農業,從起土碎土農具、犁、播種農具、灌溉設施、收穫農具、糧食加工工具到農作物品種等多個角度,把漢代農業的各個環節都講得清晰、細緻。中國古代是農業社會,自漢以降兩千年間,其實農業的生產工具、生產方式變化並不大,很多工具和生產方式直到晚清時期還在使用。所以,講透了漢代的農業,足可以管窺中國古代兩千多年的農業生產和生活。

二是對某些問題的考證、探討。

比如關於金縷玉柙(見《文集》第三冊)、后母戊鼎(見《文集》第六冊)等,孫機提出了自己的見解,立論嚴謹。

關於金縷玉柙,他從文字解析入手,說明玉柙即「親屍之棺」,是內棺,屬於斂具之一種,但因出土時稱「玉衣」而一直被訛用。他用簡單的話說:「衣服怎麼會蓋在臉上呢?」又比如現藏國家博物館的重器后母戊鼎,重達832.84公斤,是我國現存最大的古銅鼎。此鼎因其銘文寫法,最初被釋為「司母戊鼎」。經過孫機考證,認為此字應為「後」的反字,並舉出了若干反字之例。而且「後」在上古時代泛指君上,「司」在《說文》中的解釋是:「臣司事於外者。」可以理解成是一個辦事人員。他說:「會為一個辦事人員造這麼大的鼎嗎?」

《文集》中類似這樣的文章有多篇,有些文章可能涉及某位具體的學者,但孫機在文章中從沒有批評之意,而是把具體問題提出來,以商榷的形式指出文獻和考古的相應證據,對問題進行更進一步地深入探討,使問題越辯越明。

三是對文物鑑定的案例及方法。

這方面最有影響的大概是茶聖陸羽像的鑑定。陸羽是《茶經》的作者,是在中國茶史上起到重要作用的人物,宋代梅堯臣的詩中甚至說:「自從陸羽生人間,人間相事學春茶。」《茶經》講述了陸羽對於茶葉生產、加工、烹煮、飲用及器具等有關茶的各方面內容,對飲茶的傳播是一個有力的推動,時至今日,《茶經》仍備受推崇。

茶聖陸羽的像,據傳是在河北唐縣出土的一批茶具中發現的。孫機說:「它既與茶具同出,裝束姿容又不類常人,也不是佛像或道教造像,故被鑑定為茶聖像。這是已知之唯一的一件茶聖像,也是它的第一次公開展出。」(1994年中國歷史博物館〔今中國國家博物館〕在香港舉辦的「中國古代茶具展」)

其他諸如「三子釵」「三事兒」「刺鵝錐」等,定名都顯示其研究的功底。孫機的做法是,把器物放在當時的社會環境下,結合文獻給出恰當的定名,為那個時代的社會生活提供註解。

四是對文物的功能、應用及價值意義等的細緻梳理。

古車制的研究、定名以及各部件之用途,是非常複雜的工作,孫機關於系駕法的研究,無疑是其中的一項重要突破。軛引式系駕法的提出,使得中國古車生產的先進性突顯出來。更重要的是孫機的這項研究在秦始皇陵出土的銅車馬上得到了印證(見《文集》第四冊)。又比如霞帔墜子,曾一度被誤認為「香囊」。孫機從服制的角度入手,考定這件器物應定名為霞帔墜子,是用在貴族女子衣服前的(見《文集》第五冊)。還有如秦代有「箕斂」一詞,「箕」曾被認為是征錢之物,據孫機考證,它應是一種量器,用來徵收穀物(見《文集》第七冊)。

始皇陵一號銅車孫機手繪圖片選自《孫機文集》

對古器物的考訂,人們對它們的認識,往往因為忽略細微的差異而造成誤讀。孫機說:「文物其實就是當時人們的實用之物,首先要根據文獻記載,給它一個確切的定名,知道當時的人們管它叫什麼,然後要弄清楚當時是做什麼用的?有哪些社會功能?再之後,就要知道它在中國文物史上有著什麼樣的文化價值。這方面還有非常多的工作要做。」

五是對文獻整理的紮實貢獻。

《文集》第四冊將《舊唐書·輿服志》和《新唐書·車服志》的內容匯總、排序、比對,逐段整理和研究,既有版本校勘,又有溯源、釋典、解讀等,以及對相關問題的深入闡述,其成果遠遠超過一般的古籍整理,是輿服、車服研究繞不過去的經典力作。《舊唐書·輿服志》只有1萬5千字左右,《新唐書·車服志》只有1萬字左右,經孫機整理後,在《文集》中占了210頁,足有十幾萬字。比如《舊唐書·輿服志》有一句話:「隋制:初制五品以上乘偏車。」孫機經過考證,歸納出隋代20種車制及其乘者、用途、駕車之牲的種類數目等,還詳加備註,擴展實在太豐富了。而且幾乎沒有一條注釋是三言兩語帶過的,每一個小點都經過了嚴密的考證,隨處可見幾百字乃至1千多字的詳細考訂,足見文獻功底之深厚和相關知識之豐富。

以上提到的幾個方面並不足以涵蓋孫機中國古代物質文化研究的全部,他在很多方面的貢獻是具有里程碑意義的。孫機在沈從文先生、宿白先生之後,將中國古代物質文化研究推向一個新高度,與揚之水等後來學者共同搭建的中國古代物質文化研究的方法論和研究體系,對中國古代物質文化的學術發展和學科建設等具有重要意義。孫機在每一個話題下都是從文字、文獻和文物等多方面入手,其嚴謹可見一斑。揚之水為《文集》寫了一篇萬字跋文,收在《孫機文集》第八冊,引用孫機曾寫給她的信,昭示了孫機一直秉持的研究方法:「古文物是歷史的見證。有了確鑿的證據,歷史會變得更具體,更鮮活,使今天得以充分了解現實社會是怎樣發展演變過來的。但實際上在這方面還有些欠缺,許多情況還說不清楚。因為只採用考古學講層位、講形制的辦法,不能完全做到這一點,採用傳統的考據學的方法更是如此。看來,將文獻與實物準確恰當地加以結合,乃不失為可行之道。」

揚之水在跋文結尾說:「遇安師以數十年的實踐向我們昭示了治學路徑或曰發現問題、解決問題的方法和以此獲得的碩果,承載碩果的這一部文集,自是聳立在文物考古研究領域裡的一座豐碑。」

(作者:李靜,系商務印書館編審)

內容來源:《光明日報》2024年2月1日11版《一位深耐寂寞的學者——孫機與中國古代物質文化研究》

圖片來源:圖片由出版社提供 版權歸原作者所有

本版編輯:譚華

微信編輯:譚華