为什么马拉松选手最后不冲刺?

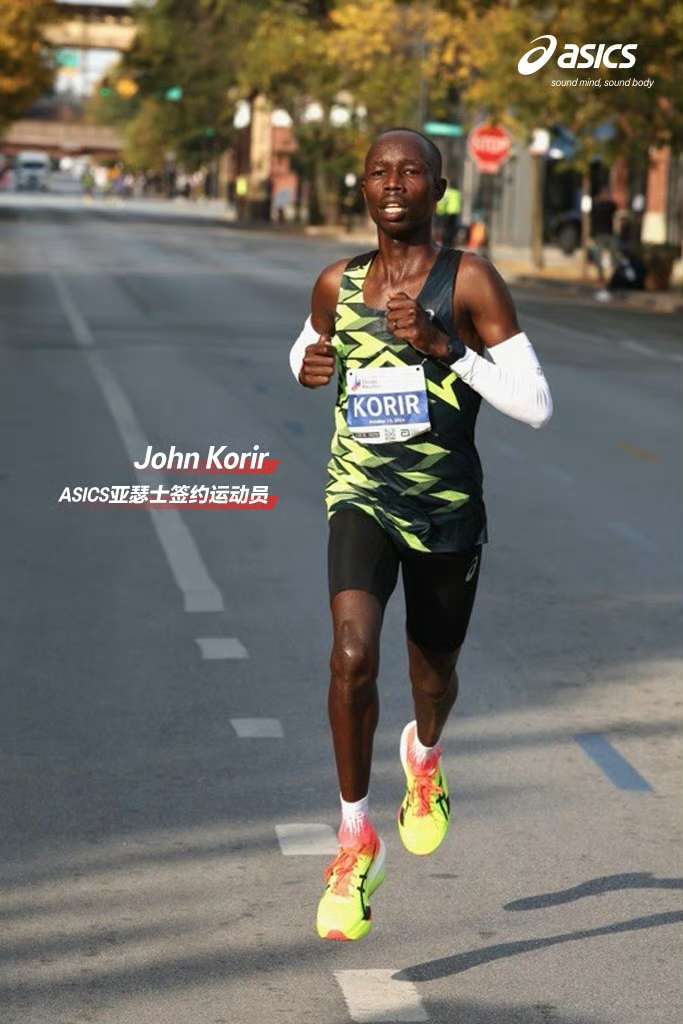

我们以约翰·科里尔(John korir)为例,看看精英选手是如何完成一场高水准马拉松的。

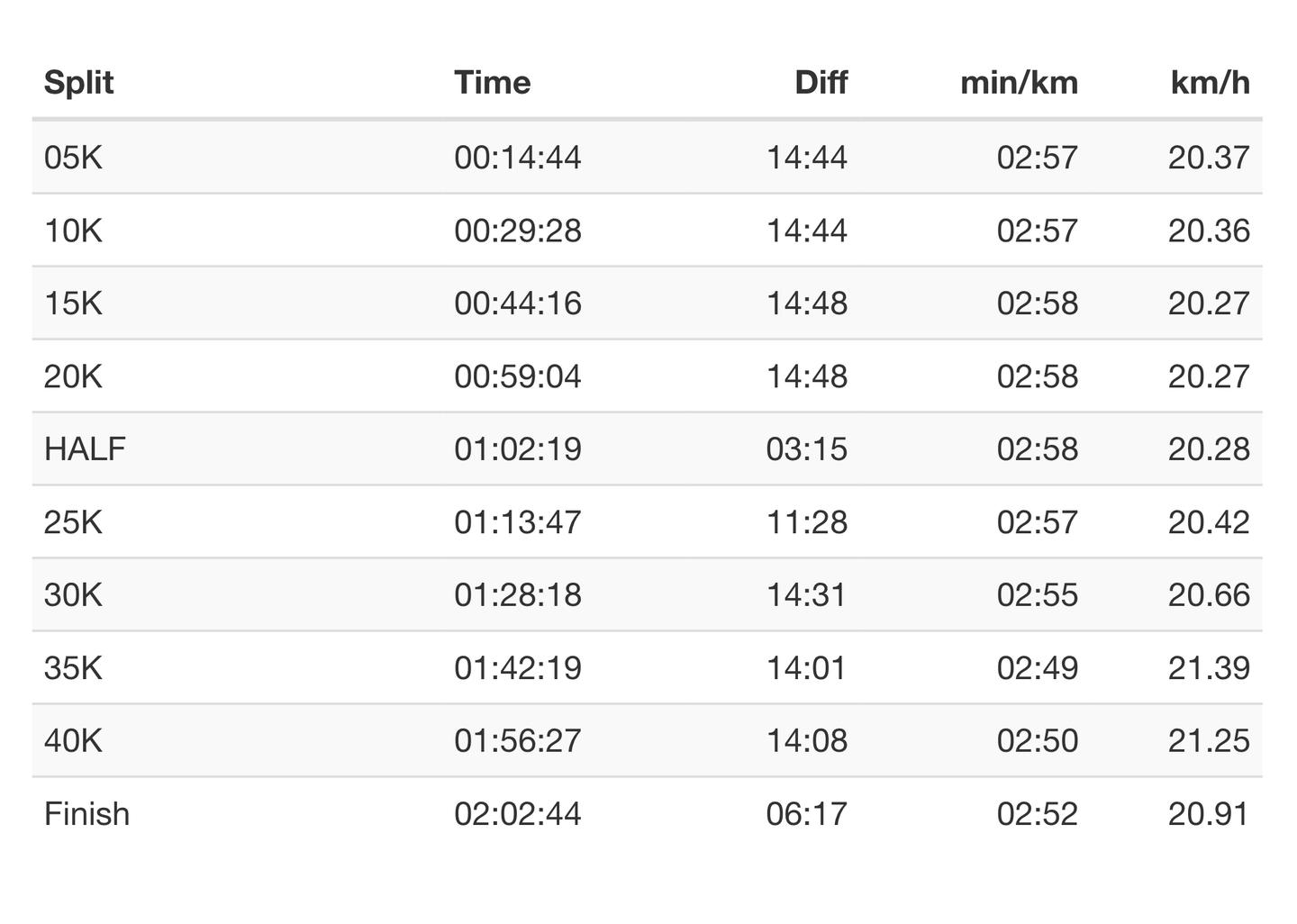

在刚刚结束的2024芝加哥马拉松,约翰·科里尔以2小时02分43秒夺冠。这是科里尔的比赛分段用时:

可以看到前25公里,科里尔都以几乎完美的匀速奔跑,几乎没有配速起伏。他始终处于领先集团,并在30公里后逐渐建立起优势,35公里时领先约30秒、而后不断加大优势。

最后几公里科里尔依然维持没有明显掉速,他也跑出惊人的-114秒负配速(即马拉松前后半程,后半程配速更快用时更短),创造PB之外,这个成绩也是芝马赛道历史第二快成绩,领先亚军近2分钟——相当出色的成绩,也是非常巨大的领先。

对于职业马拉松选手、且在芝加哥马拉松这样前后程都很平坦适合出成绩的赛道:

- 比赛开始后便会迅速进入状态,以目标巡航配速完成前25公里。比赛领先集团能达到十余人;

- 通常25-30公里,领先集团开始出现分化,实力稍弱/状态不佳的选手随着体能下降,逐渐掉出阵营,名次变动也尤为激烈。但领跑的数人依然会维持配速前进,也极少贸然在该阶段就提速;

- 30公里后,领先集团竞争开始变得明朗,选手迎来体力最艰难阶段、同时也开始建立领先或逐渐落后;

- 35公里-40公里,如果选手间依然没有拉开明显差距,他们往往会按照自己的体能状况选择提速、试图甩开对手,或者继续维持住当下名次和配速,准备在最后3公里甚至数百米再开始用冲刺来决定名次;

- 38公里后,已经建立领先的选手会开始小幅加速,将剩余体能全部用完,以实现更好的成绩。体力接近耗竭,配速有下降非常正常,另一方面这也说明该选手在整场比赛中几乎毫无保留的全力输出了。

相比业余选手,精英选手跑马拉松最大差别即在“维持巅峰配速的能力”。

最后阶段的冲刺固然能在一直竞争到最后几公里的比赛中决出胜负,不过马拉松成绩依然主要由有氧能力决定,无氧冲刺往往是锦上添花的效果——不能因为金字塔顶的耀眼,就忽略下层基石的重要性。

对绝大多数跑者而言,在体能行将耗尽时,进行极高消耗的冲刺是种受伤风险很高的行为,对最终成绩的提升也微乎其微。

肌肉和关节在上万次重复规律动作后,运动机能跌至谷底。所以诸多马拉松比赛的手册中都有注明,比赛最后阶段如还有体力,小幅加速完赛即可。

一场不尽如人意的马拉松主因也几乎不会是“最后阶段的冲刺”,更常见这两种情况:

用心率区间*确定比赛配速策略最为符合业余跑者的生理规律。

针对马拉松完赛时间在4.5小时以外的初阶跑者——

- 前25公里:以不超过E区间的强度完成

- 26公里-39公里:以介于E~M强度之间完成

- 最后3公里:如有余力,可以小幅提速完成

赛前如果不希望在热身阶段消耗过多能量,可以简单做几组动态热身,而后将比赛的前3公里作为热身,维持较低配速让身体慢慢热起来。前25公里内最高心率不要超过自己的马拉松配速心率;

26-39公里会是很多初阶跑者比较难熬的一段,尽量不要让自己停下脚步,善于利用沿途地标,将距离分段化,完成后在心理上给自己一定的鼓励。以介于E~M心率强度之间的配速尽量匀速完成,每公里掉速5-15秒是非常正常的情况,不要急于在下一公里盲目提速以补回落后;

最后几公里,维持每个补给站抿一口水的习惯。如有余力,可以小幅提速完成。

针对马拉松完赛时间在3.5小时以内的进阶跑者——

- 前21公里:以介于E~M强度之间完成

- 22公里-33公里:慢慢提升至M强度区间,但尽量不要超过M区间中位数

- 33公里-40公里:如有余力,可继续以M心率乃至提升至于M~T强度区间进行(余力的标准可为跑步动作是否依然维持稳定、配速是否平稳)

- 最后两公里:为冲击目标成绩/更好成绩咬牙坚持,完成比赛。

赛前安排20-30分钟的热身,包括几组距离在800米左右的逐渐加速跑(加速至比赛目标配速),和动态热身。出发阶段尽量让自己位于前列,避免发枪后浪费大量体能从选手群中突围;

前3公里找到良好的节奏,让身体建立起轻松的跑姿。如有可能,找到配速相近的跑者或兔子(领跑员),共同前行;

前半程注意节省精神上的能量,不要花费过多精力去思索比赛配速,或者分神赛道旁的互动。进阶选手的马拉松“中点”确定为32公里更为合适。32公里之前,你要做的就是轻松奔跑、匀速完成;

比赛最后十公里,每公里3-10秒的掉速属于很正常的情况。不必过于担心。最后3-5公里发挥出你的所有潜力。补给点补水的习惯应该至少维持到40公里处,这也能让你保持专注。

* 跑步心率区间有多种计算方法,其中“储备心率法”相对精确:

目标心率区间=(最大心率-静息心率)x 储备心率区间(%)+静息心率

跑马拉松可能会达到三个心率区间,依次为:

有氧慢跑E心率区间:储备心率59%~74%

马拉松强度M心率区间:储备心率74%~84%

乳酸阈值T心率区间:储备心率84%~88%

比如跑者A选手最大心率185,静息心率55,那他的储备心率就是130。E强度慢跑心率区间就在131~151之间。