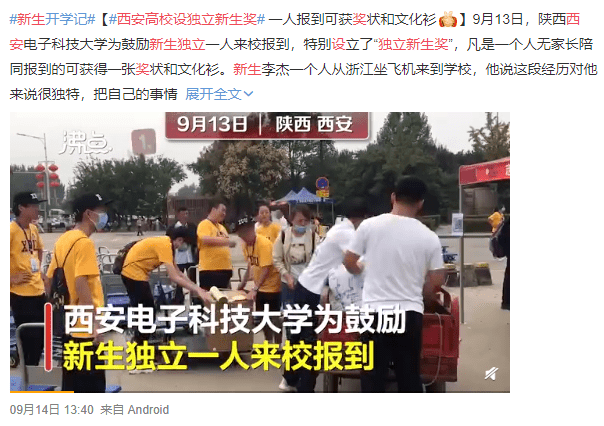

9月13日,西安電子科技大學特別設立「獨立新生獎」,獎項的設置很新穎:如果學生獨自報到,沒有家長陪同,就能獲得一張獎狀和一件學校發的文化衫。據學校官網消息,目前已有2000位左右的新生獲得了此項獎勵。

大學新生獨自報到,應該獲得獎勵嗎?這個話題在媒體上熱度不減,眾說紛紜。

王煒棟是一名19歲的新生,他從家鄉商洛乘車到校,說,「我帶了兩個箱子,裡面主要裝著衣服,胸前胸後挎著雙肩包,裝了鞋襪及學習用品,東西看起來多,其實不太沉。」他認為這是邁向成人的新篇章,也對獨立新生活充滿期待,對於父母送他上學的要求,他選擇了婉拒。

對於這個獎項,父母們怎麼說呢?一位來自長春的媽媽說,「考上大學是孩子人生路上一個重要的轉折點,我們一家隆重歡送到校,既是表達對孩子考上大學的慶祝和重視,也是對孩子的一種關愛。」

學校設置此項獎勵,本意是為了鼓勵大學生開啟新的生活篇章,減少人員聚集,以利於疫情防控。對此,陝西省社會科學院社會問題專家王曉勇也認為,這個獎項的設置,是培養大學生養成獨立人格、鍛鍊人際交往能力的良好開端。

可不少網友卻並不買帳:獨自一人報到≠獨立。

你怎麼看呢

其實爭議的核心問題有兩個

一、是父母對孩子的愛和孩子獨立性的關係;

二、是獨立性的核心究竟是什麼。

01

孩子獨立,就是「不要」父母了嗎?

法國小說家莫泊桑曾說,「我們幾乎是在不知不覺地愛自己的父母,因為這種愛像人活著一樣自然,只有到了最後分別的時刻才能看到這種感情的根扎得多深。」

針對剛才探討的這個問題,家長和孩子內心的想法可能是這樣的:

家長:我養育了快20年的寶貝孩子即將離開我們的懷抱,獨自去一個陌生環境生活。他能照顧好自己嗎?會不會獨自在外受苦?

孩子:我終於長大啦,可以獨自體驗這世界的美好了,也不用再麻煩父母啦!

捨不得跟孩子分開的父母,讓我想起台灣作家龍應台在《目送》中提到的那句:「所謂父母子女一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠,你站在小路的這一端,看著他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。」這段話里不僅蘊含著孩子對父母的愧疚,也蘊含著父母對孩子的不舍。

孩子終究要長大,要獨自擔起生活的風雨。如果父母不能在適當的時候「退場」,孩子也很難獨立長大成人。

曾有一位美國心理學家對1500名兒童進行了長達30年的追蹤觀察,得出的結論是:相比於成就最低的那20%的人,成就最高的那20%的人在獨立性、毅力、勇敢等品質上顯著突出。

獨立性的培養,應從幼兒時期開始。早在2-3歲的時候,幼兒的自我意識就開始萌芽了,他們喜歡獨立探索世界,不喜歡被成人抱著,哪怕跌跌撞撞也要自己走。父母卻覺得他們「不聽話」、「犟」。到了青春期的孩子,則發展為在生活上、在人格層面上對獨立性的渴求。

孩子並不是不需要父母,只是他們在心智上、生活上,需要漸漸地建立起自己的「王國」。

02

獨立性的核心是什麼?

「獨立新生獎」只是一個形式,內核是,孩子是否在生活上獲得自立。父母能做的還有哪些事情呢?

1、 呵護孩子的自由探索慾望

在保障孩子安全的前提下,要允許孩子多去探索世界。很多家長朋友容易陷入一個誤區,就是當看到孩子琢磨一些事情的時候,喜歡越俎代庖地幫助孩子,比如:孩子拿著新玩具,搗鼓半天不知道怎麼弄,媽媽一把奪過來,告訴孩子這個應該怎麼弄。這樣的做法常常會挫傷孩子探索求知的積極性。

正確的做法是不要打斷孩子,給孩子自我探索的空間,當孩子尋求幫助的時候,循循善誘地引導孩子自己找出答案,孩子才會獲得「成功」的體驗,從而繼續保持旺盛的求知慾。

2.、既要寵愛孩子,也要學會放手

要給予孩子基本的生活照料和精神上的關心、鼓勵、陪伴和引導,但不要全部包辦。「衣來伸手,飯來張口」不僅累壞父母,還會讓孩子離了父母寸步難行。對年齡小的孩子,可以逐漸從吃飯、洗臉、穿衣、開關電視等小的行為培養,隨著年齡增大,孩子也會在更多方面更有主動性。

3、讓孩子學會與人為善,和睦相處

人格的獨立性,和社交的主動性,都是在人與人的交往中逐漸培養起來的。人沒法脫離集體而存在,但也需要具備獨處的能力,這些都是在孩子與他人的互動中逐漸形成的。在小時候,可以讓孩子跟小夥伴玩遊戲,長大之後,要在生活中通過自身的榜樣、其他方面的學習、示範,讓孩子獲得充分的自由,也讓他懂得如何經營高質量的人際關係。

對孩子來說,真正的愛除了呵護,還有放手,適時的「退場」是為了更好地陪伴!

與天下父母共勉。

參考文獻

1500多名「萌新」申請西電科大「獨立新生獎」,編輯:張睿,西安晚報;

作者:知子花郭欣雨,圖源於網絡,侵權聯繫刪除。轉載需註明來源,知子花教育(ID:zhizihuajy),18年專注於心理學和家庭教育領域,20000+海量原創家庭教育案例,掃碼關注我,了解更多教子方法。

文章來源: https://twgreatdaily.com/cApPlnQBd8y1i3sJHbO5.html