1955年4月17日,周恩來總理兼外長率領中國代表團乘坐專機經停仰光,安全飛抵萬隆,參加亞非國家團結反帝的萬隆會議。

大會開始後,一發言,有人就對中國指責,發出非難,言辭偏激刺耳,會場充滿濃烈的火藥味。19日上午,某國代表在發言中甚至對中國成立民族自治州之事,莫須有地說中國是為了向鄰國「滲入」、搞「顛覆」。會場氣氛極度緊張,一觸即爆。

下午,輪到中國由周總理要發言了。中國將如何說?若不反駁,則就成了當眾示弱,若據理力爭,又會一發而不可收拾,使得會議產生分裂,走上歧路。為此,周總理做出了一個決定:

「將原來準備的發言稿改用書面散發,另外寫一個補充發言稿。」

在中午短暫的休會時間內,周總理和陳毅研究,決定堅持並更加明確地表述中國的「求同存異」方針。為此,總理親自起草了一個補充發言稿。

下午開會,由中國發言。周恩來站起身,走上講壇,然後以誠懇、大度的姿態發言,宣布說:

「中國代表團是來求團結而不是來吵架的。本來,對於美國一手造成的中國東南地區的緊張局勢,我們很可以在這裡提出,請求會議加以討論。……中國在聯合國所受的不公正待遇,也可以在這裡提出批評。但是我們並沒有這樣做。因為這樣一來,就很容易使我們的會議陷入對這些問題的爭論而得不到解決。……我們的會議應該求同存異。」

他發言一結束,會場沸騰了,各國代表紛紛擁上前,向中國總理表示祝賀、欽佩、感謝,表達對「求同存異」方針得支持和擁護。周總理一舉完全扭轉了會議的緊張局面。

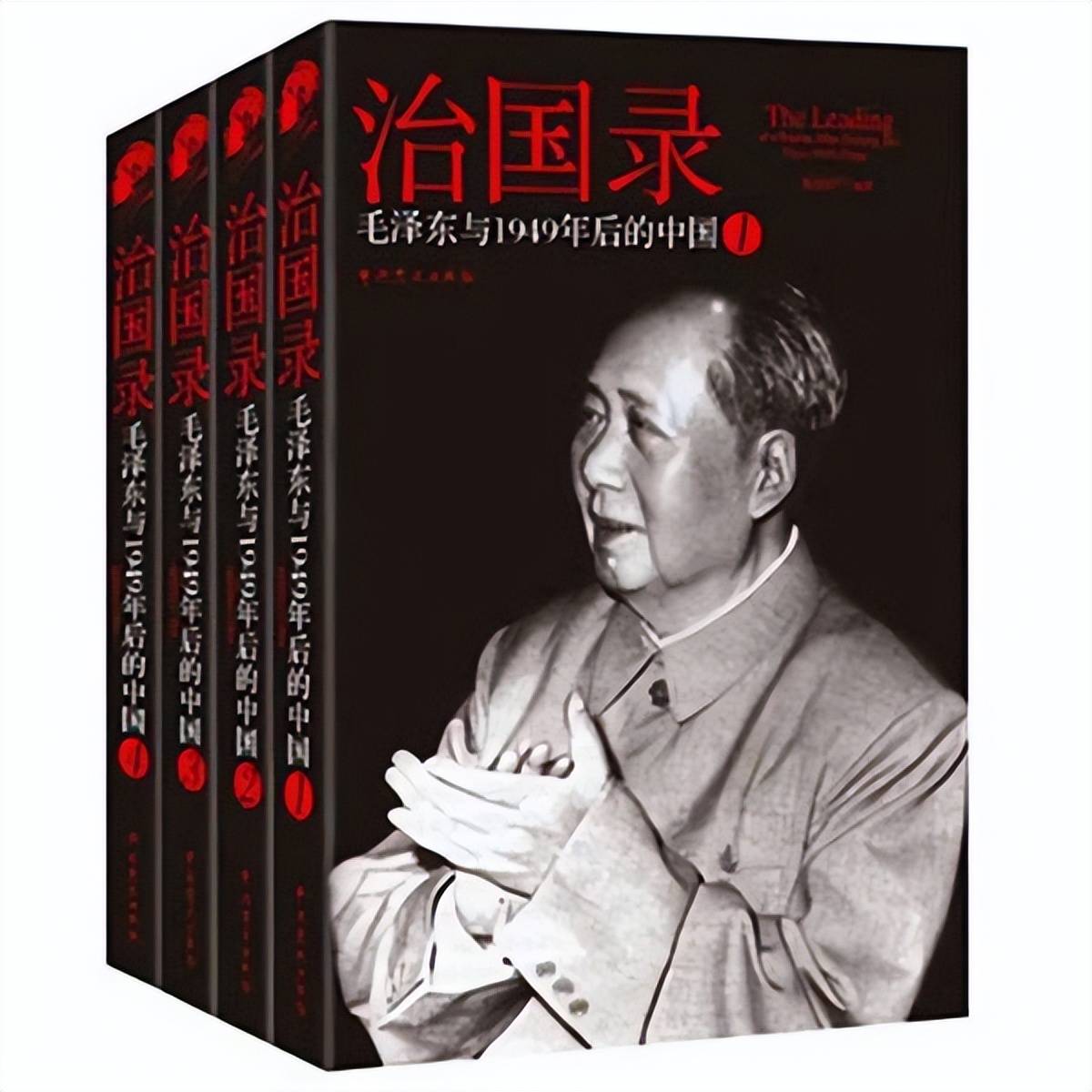

陳冠任著、中共黨史出版社的《治國錄:毛澤東與1949年後的中國》(全四冊)記述了此事。該書記述了1949年後毛澤東與周恩來等治國理政的智慧和歷程,是毛澤東時代歷史的真實記錄,也是一部經典的優秀國史暢銷書。