举报比亚迪,长城汽车铁了心掀桌的逻辑是什么?

01

这几天,长城汽车举报比亚迪的事闹的沸沸扬扬,曾经互赠商标的友商最终还是成了敌人。

如果大家有印象的话,长城是中国汽车燃油车时代的自主品牌一哥,但现在这个位置已经被新能源车企比亚迪替代了。

两家车企有竞争,这无可厚非,毕竟从整体上来说,汽车行业的竞争主旋律依然是燃油车VS新能源车。

但是,这种公开举报的行为确实少见,长城在4月11日就向监管部门举报比亚迪两款主力产品用了不合规的常压油箱,有污染排放不达标的嫌疑。

在举报一个月之后的5月25日,长城又在自己的社交媒体上再度发表声明,这不光是给比亚迪施压,也是借助于舆论让监管部门必须给出回应。

上一个借助于舆论去这么做的品牌,还是空调行业的格力和奥克斯,结果是两边都没落着好处。

所以,举报本身的对错我们不讨论也不站队,这个只有监管部门说了才算。

核心的是在于,长城为什么铁了心要把桌子给掀了?他干这个事的逻辑在哪?

02

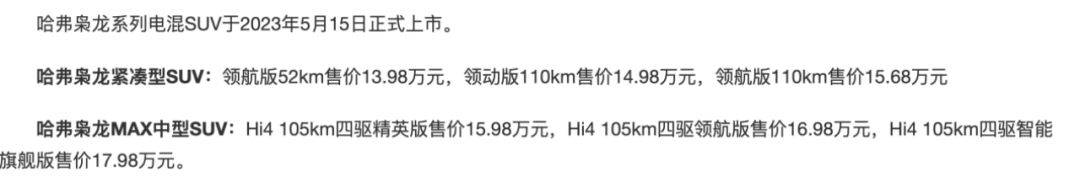

在5月15日的哈弗品牌之夜活动上,长城汽车旗下的品牌哈弗推出了枭龙、枭龙MAX的电混SUV。

除了推出新品之外,还有高管阐述了长城对当前中国汽车市场的看法,其中就提到,“有一些品牌在竞争中,赢了销量,输了底线,毁了行业品牌,我们绝不答应。”

随后在25日,长城就在社交媒体上公布了自己举报的声明,恰好这一天下午,比亚迪发布了宋Pro DM-i的冠军版。

这款车在定位、配置上,不能说和长城枭龙一摸一样,但也是迎头撞了个满怀。

显然,比亚迪相同品类,规格类似的新车,让长城的枭龙相当难受,因为在新能源车的细分赛道上,比亚迪明显比长城拥有更多的知名度和认同感。

我们来深度对比两家企业的财报数据。

长城汽车在今年一季度销量下滑比例超过22%,扣非净利润减少了116%,由盈转亏,情况确实不太好。

比亚迪恰恰相反,它的销量和财务数据增长相当惊人,今年一季度比亚迪销量是56万辆,同比增长了94%,近乎1倍,扣非净利润更是增长了恐怖的593%,翻了6倍。

这个数据还是建立在比亚迪在2022年已经是新能源汽车全球销冠的基础之上。

所以,我们去深入就会发现汽车行业竞争的格局:

比亚迪从去年开始处于绝对领先的情况,到现在已经是一人独占中国新能源市场的3成分额以上,是榜单前几名销量的总和。

这种绝对领先,本质上已经不是一超多强,是一超多弱。

就像当年的特斯拉一样,然后我们都知道,第一名被所有竞品围攻。

比亚迪现在也是面临同样的情况,而且和特斯拉不一样的是,特斯拉是鲶鱼,是激活新能源市场的钥匙。

比亚迪是借助于新能源替代燃油车的滚雪球效应迅猛增长。

特别是过去这两年非常夸张,这背后的逻辑就是新能源汽车的替代率来到30%附近,主流市场的大众消费者也开始去选择新能源。

这些客户有什么特点?他们对领先品牌的定义是什么呢?

根据技术采纳生命周期定律,在一个行业刚刚萌发的时候,需要靠创新者和早期采纳者来支撑企业的增长。

“黑科技”是这些消费者购买的的最大兴趣,他们买的是新产品、新功能的长期价值,喜欢做别人还没有做的事。

但是一旦行业越过16%的市场鸿沟,就会迎来市场的爆发,因为主流大众开始关注和购买。

他们更关心新产品的公司是不是有名气,品牌足不足够大,服务是不是可靠,品类多不多,对价格很敏感。

简单点就是看销量,谁卖的好,品类多,我就买谁。

结果就是比亚迪的销量指数级别放大,把竞品甩开了巨大的差距,我们做了个简单的财务分析,新能源替代率每增长1%,比亚迪的销量大约会增长20%-30%,毫无疑问,比亚迪是最大的赢家。

按照这样的情况继续发展下去,市场占有率的主动权会逐步易手,其他品牌是非常难竞争的。

特别是对于燃油车来说,核心不在于和哪家企业竞争,核心是整个市场性质变了:

从新能源车抢燃油车的市场,变成了新能源车抢新能源车的市场,这个竞争难度完全不在一个档次。

所以,不是长城非要跟比亚迪形同水火,而是传统燃油车卖不动,转型的新能源汽车在品类上和现在的行业老大有直接冲突。

这个结不好解,对于新能源车品牌来说,你多吃一点,我就要少吃一点。

对于燃油车品牌来说,你再多吃一点,我可能连碗都没得端了。

所以,我认为接下来的竞争还会更加激烈,长城汽车不是第一个,也不会是最后一个,因为包括长城在内的传统品牌现在都在转型新能源,大家都需要时间,都希望市场还存在空间。

其他品牌也会如此,都会想尽一切方法,来遏止住比亚迪的滚雪球效应。

03

当然,关于这件事,我们也直接咨询了长城和比亚迪的品牌部门,长城方面未有回应,比亚迪则表示自己很懵,一切以官方声明为主。

大家觉得比亚迪的声明如何?大家如果有兴趣,还可以去了解一下比亚迪高管说的原文出处,的确是用了心的。

我和单仁行的专栏作者,也是比亚迪用户和股东的宋子老师共同探讨了下,站在品牌和公关的角度,比亚迪的这次公关危机处理的非常不错。

舆论世界,从来都不是现实世界的复刻,它遵循着一套跟现实世界相反的传播学规则。

是什么呢?

第一个是弱者强势,示弱能得到舆论的同情。

第二个是情感先行,大众会在第一时间关注事件引发的情绪,而不是背后的逻辑和道理。

所以,企业在危机公关面前,有两个关键点要把握:

第一个关键:第一时间争夺命名权,给事件定性。

一个负面事件的杀伤力,很大程度上,取决于这件事的命名、对事件的定性。

我们来看看比亚迪声明中的第一句话:我们坚决反对任何形式的不正当竞争行为,保留法务诉讼的权力。

这就是对这个事件命名、定性,它不是比亚迪质量问题,而是属于不正当竞争行为。

第二个关键:第一时间反应,而不是第一时间回应。

反应是情感、是态度,回应是给信息、给做法,反应跟回应完全不一样。

比亚迪的公关在质量和速度上都值得我们所有企业借鉴,这比宝马、国泰航空明显强出一截。

当然,宋子老师最后还引用了曹植的诗点评这件事:本是同根生,相煎何太急,希望新能源车产业越来越好。

从整个产业和品牌发展的角度来说,我其实不太赞同长城汽车过于激进的做法,因为搞不好是对自己没好处,对别人也没好处,甚至对整个行业都没好处。

但是,从市场和消费者角度来说,所有品牌最后都要靠产品说话,这个过程中,消费者是外行,同行才是真正的内行。

同行之间的监督必然会产生更大的竞争,大家都是专家,有什么漏洞心里都门清,行业就会完全卷起来,成为一块试金石,让更多更好的产品从千军万马中厮杀出来,让消费者得到更多的收益。

—

责任编辑 | 罗英凡

本文图片均来源于网络