湖北日報全媒記者 許曠 通訊員 席玲

到「站」了!

10月30日11時00分,神舟十九號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接。

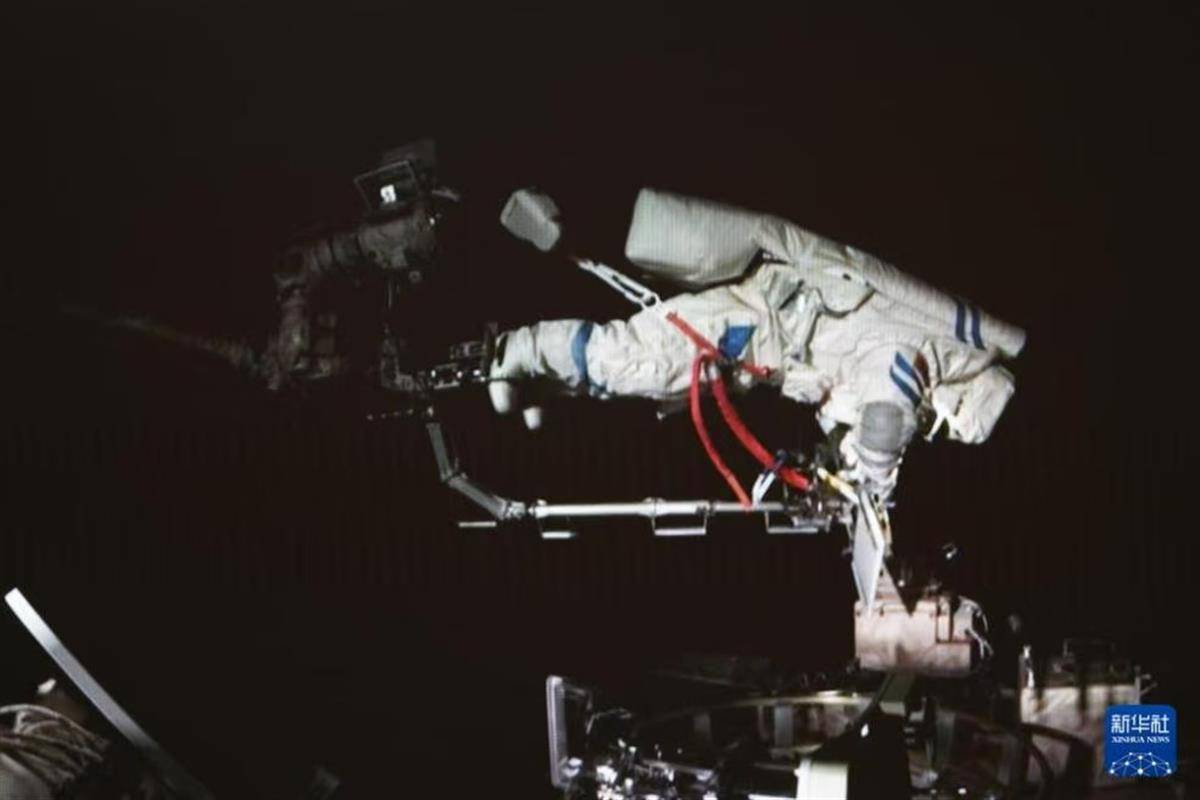

隨後,神舟十九號航天員乘組順利入駐中國空間站。在空間站工作生活期間,三名航天員將進行多次出艙活動。

艙外航天服是航天員太空行走的生命「盔甲」。艙外航天服主氣密層、手套橡膠件的連接處密封件,均由航天科技四院42所研製。

「如今,航天員出艙工作更加頻繁,航天服密封材料經受多次考驗,要求更高。」艙外航天服氣密手套項目負責人王凡說。

據了解,我國第一代航天服,由於氣密層形狀複雜,許多工序為手工操作,過程繁瑣,質量存在瑕疵。2014年,航天員中心提出主氣密層整體成型產品研究課題。

「一件艙外航天服,包含幾十種形態各異的密封件,這些密封件,必須耐受空間環境,既要嚴絲合縫,又要關節靈活自如。」王凡介紹,主氣密層是艙外航天服核心部件,是保證航天員安全出艙活動的重要防護裝備。

這些氣密層產品結構複雜,壁薄、曲面、有大波紋,而且尺寸精度高、成型難度大,研製難度可想而知。

王凡介紹,團隊研製的整體模壓成型技術,攻克材料模壓起泡、製品合模線開裂、尺寸均勻性差等多個難題,使航天服一次成型,沒有縫合線,不會造成泄漏風險。產品成功經受地面8萬次的疲勞試驗,並通過低壓(真空)、高低溫、失重等環境試驗,實現我國艙外服主氣密層由跟蹤模仿向自主創新的轉變。

今年初,飛船總體單位提出艙外航天服手套、指套、隔熱墊等組件新要求。

「掌指氣密手套是艙外服手套的核心部件,為航天員提供手部的操作活動能力和必要的防護性能,其性能好壞直接關係航天員出艙生命安全。」王凡說,用於操作的艙外服「手套」特別小,工藝難以控制,課題組首次將機械手引入到國內艙外服手套的研製生產中。

系列密封件產品最大的直徑接近3米,周長9米,誤差不能超過0.01毫米,相當於一根頭髮絲直徑的1/5,具有高強度、高抗撕、耐高低溫交變等性能,空間環境適應性良好,在軌使用壽命預計可達25年以上。

從神舟一號到神舟十九號,航天科技四院42所已經為飛船總體單位提供數萬件密封產品,一次性檢驗率為100%,周「密」呵護航天員太空生活。

此外,該所研製的吸附藥盤,能吸收航天員在航天服內代謝產生的二氧化碳,並且藥盤在使用過程中不會釋放有害物質,從而保障航天員生命安全和身體健康。