「長亭外,古道邊,芳草碧連天……」這首字字珠璣,滿含離別,直擊心靈的歌曲,就是風流才子李叔同所作。

當面對生命中摯友李幻園的辭別:「如今我家破產,我們就後會有期吧。」李叔同的心裡五味雜陳,曾經的你我是「天涯五友」,如今卻要分別,不禁悲從中來。

情到深處,李叔同喚來妻子撫琴,伴著淒涼婉轉、細膩悠揚的韻律,他思如泉湧,揮筆寫下了這首《送別》。

這時的李叔同,已然站在了人世間的最高處,可高處不勝寒,這樣的日子讓李叔同在享受著別人幾輩子都休不來的福分的時候,他卻想要尋求更深一層的真諦。

偶然的機會下,他信服了友人了無意間說出的幾個字:「居士不徹底,索性做了和尚吧」。

一句玩笑,李叔同卻反覆深思,最終他告別紅塵,遁入空門,搖身一變,成為一代宗師——弘一大師。

時至今日,無數人仍不解李叔同為何出家為僧,但是後來李叔同的學生豐子愷站出來禁用三句話便解開謎團。

那麼豐子愷說了怎樣的三句話?李叔同又有著怎樣的不為人知的經歷呢?

天賜麒麟子,博聞且強識

相傳,1980年李叔同的母親臨產之時,一隻喜鵲銜著松枝落於屋內,遂產下一子,眾人皆以為這就是祥瑞,乃是佛祖恩澤,這個孩子一生必會不凡。

這一年李叔同的母親僅17歲,但是他的父親李世珍已然71歲,古稀之年又得一子,李世珍自然欣喜,古人認為老年得子就會是天上麒麟轉世,喚做麒麟子,又恰逢喜鵲銜松枝來報,李世珍更加確信這個兒子註定不凡。

李世珍也不是尋常人,他的才華與李鴻章齊名,晚清三才子就有他的一席之地,後棄官從商,又成巨富。

李世珍

李家本就是書香門第,家裡又比較篤信佛之教義,李叔同自小就受到這些影響,才思敏捷,文筆獨到。

李叔同年僅5歲,就已經能背詩、誦詞、讀文章,李鴻章見了也連連驚嘆道:「此子註定不凡啊」。

前有喜鵲銜枝報喜,後有前輩連聲誇讚,李叔同自然而然的成為一家人重點培養對象,勢必要把李叔同培養成一個大才。

或許是對李叔同的讚譽過多,李叔同從童年就已經受到了嚴厲的教育,當別的小孩子還在外邊奔跑嬉戲的時候,李叔同就已經閱覽古籍,能賦詩、能寫詞。

雖然失去了童年的歡樂,但是在這樣的磨鍊下,李叔同的文學底蘊被牢牢打實,為以後的絢麗綻放澆下了最有營養的汁液。

15歲的時候,他寫下了讓自己嶄露頭角的一句詩:「人生猶似西山日,富貴終如草上霜」,這句詩讓李叔同揚名,同時這句詩很難讓人想像竟然是一位15歲的翩翩少年寫出來的,這詩句,更像是一位老者經歷滄桑發出的感嘆。

西山日,草上霜,也許從這時起,李叔同心裡佛學種子已經開始萌芽。

李叔同所學的越多,對世俗便越多幾分反感,漸漸地,他對當下社會種種現象都甚為厭煩,但同時他也開始變得更加世俗。

青春年少,心有猛虎,李叔同迷上了戲曲,成為了梨園常客,舞台上戲子濃妝粉黛的臉龐,靈巧穩健的步伐,婉轉悠揚的唱腔,乃至當紅小旦的一顰一笑都讓李叔同如痴如醉。

梨園中也有著一位奇女子——楊翠喜,她是眾多戲園中「天仙園」的台柱子,風華絕代,只要有楊翠喜出場,戲園便人滿為患,當下戲迷對楊翠喜的追逐已近乎痴狂。

但是凡人無法入了楊翠喜的眼,可李叔同看得懂,楊翠喜的低眉淺笑、靈動轉身、甚至是各種花指都被李叔同看在心裡。

李叔同雖沒學過戲,但是憑藉自己獨特的才華,對戲曲文化也是有著獨到的見解,有才氣又有顏值,楊翠喜幾乎同時關注到了這個看自己的戲能夠入迷的年輕公子。

散場後,兩個人並肩而行,李叔同能夠講自己對戲曲的理解完全講述給楊翠喜,楊翠喜登台之時也會邀請李叔同同台客串,慢慢地兩個人相互之間有了特殊的情感。

可無奈懵懂無知,他們竟都不了解這就是愛,而他們也等不到兩個人都懂愛了,不久後一官宦人家看上了楊翠喜,就這樣,李叔同與楊翠喜再也沒見過。

可這件事讓李叔同耿耿於懷,雖不懂愛是什麼,但是卻著實體會到了失去愛是什麼滋味,他從未曾想到,戲中自己與楊翠喜愛而不得,現實中卻也如此相似。

夢中清醒,重回平靜

他的梨園之夢終歸是醒了,現實依舊是現實,哪怕自己胸中有丘壑,心裡有高山,還是要從現實走過,讓自己沉澱下來,讀書考取功名才是應該去做的。

李叔同清醒了,他並不駐足在青春年少的無知感情之中,之後他對於學習更是一絲不苟,古代科舉考試八股文是官方教科書,格式嚴謹,韻律整齊,但是李叔同對這樣的限制卻不以為然,他的追求的是超然、是洒脫。

行至水窮處,坐看雲起時。李叔同已經無法忍受八股文的諸多限制,文章寫到激情處,他便縱情揮毫,常常在規定的紙張上肆意書寫,一個字要占兩個字的地方,一行字常常占用了兩行字的地方。

李叔同卻抱怨起來:「這根本不夠寫嘛」。因為經常把自己心中的才思揮灑一半的時候,整張紙已經被寫滿,李叔同還因為這樣的事情得了一個「李雙行」的別稱。

但是李叔同毫不在乎,只要自己自然洒脫,無關乎他事,但是李叔同這樣的性格在科舉考試中卻不占優勢了。

他在科舉考試的試卷之上揮灑出一篇針砭時弊的長文,明確指責時任大臣們「不曉軍事而掌兵,不諳會計而理財……」

這樣的長文自然不被接受,李叔同的科舉生涯以名落孫山而告終。

彼時的清廷內憂外患,極其腐敗,有愛國心的李叔同更是追隨康有為的步伐支持維新變法,可是僅僅百日,這場變法就失敗了,康有為被迫流亡海外。

傾巢之下,焉有完卵。李叔同因為支持變法同樣被清政府通緝,他便帶著一家人來到大上海,此時的李叔同相比起15歲的自己,才華更盛,氣宇更軒昂,在這個燈紅酒綠的地方,李叔同的才思達到了巔峰。

天涯五友

雖然這時候李叔同已經聽從「父母之命,媒妁之言」結了婚,但是這樣的包辦婚姻對李叔同來說無疑是一把枷鎖,李叔同於妻便沒有多深的感情。

在大上海,他家財萬貫,飲酒賦詩,與伶人買醉,與紅顏寫詞,無盡才思完全展現出來,他廣交朋友,游遍名勝,閱覽大江南北的同時留下不少著名詩篇。

雖然生活及其奢華,但是頗具才華的李叔同知道,只有學問才能讓自己的精神世界更加飽滿,在紙醉金迷的上海,他竟然放下了一張屬於自己的安靜書桌。

南洋公學,一個知名學府,蔡元培先生就在此處人教,出於對學問的追逐,李叔同一舉考入,拜在蔡元培門下。

《詩經》,我國古代文學巨著,李叔同見解獨到,將其與西方樂器融為一體,中西合璧,使詩經再次綻放光芒。

他精通書法,用筆獨到,翩若驚鴻,婉若游龍,無數人對其墨寶追求至深,他精通篆刻,刀筆皆是一絕。

他更愛自己的國家,留學之前寫下了「二十文章驚海內,畢竟空談何有。長夜淒風眠不得,度群生哪惜心肝剖。是祖國,忍孤負?」愛國之心從詩句中展現的淋漓盡致。

日本留學期間,他的才華更是收到諸多師生的仰慕,拜在他門下的有名學生更是不勝枚舉,國學大師豐子愷就是其中之一。

豐子愷曾經用一句詩形容李叔同:「飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。」李叔同就是這樣一個遺世獨立的人。

隨著年齡的增長,李叔同越來越想追尋人生的真諦,他對世俗總是感到痛苦,於是決定做一個深入簡出的居士,過上平淡樸素的生活。

可是在一次與友人夏丐尊的談話中,這樣的居士生活戛然而止。

夏丏尊無意中說道「既然想要簡單樸素,倒不如出家做了和尚,如此就更爽快」。

讓人沒有想到的是,正是這樣的一句話讓李叔同陷入沉思,思慮良久之後,他決定遁入空門,從佛法中尋求人生的真諦。

李叔同就這樣結束了自己的前半生,名利皆過眼雲煙,正如他詩句中那樣「富貴終如草上霜」。

看破紅塵,遁入空門

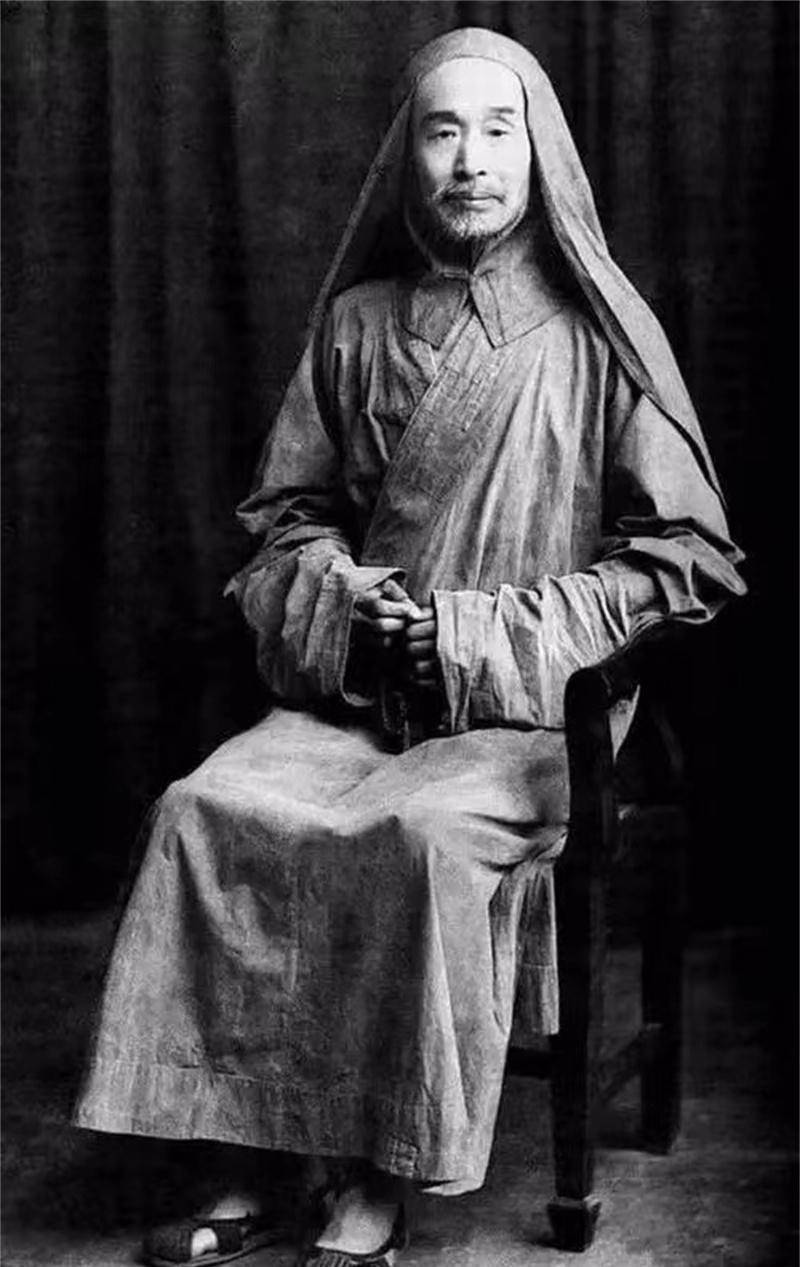

1916年,李叔同出家,法號弘一,這一年,弘一僅僅37歲,正是男兒郎實現理想的大好年紀。

弘一的出家讓所有人感到意外,又讓所有人覺得理所當然,一直以來,弘一都遺世獨立,思維中透漏著一些佛家真理,而他如今皈依佛門不正是最好的歸宿嗎?

兩年後,他的妻子始終不能放下心中的那個李叔同,便請求再來見一面,弘一答應了。

西湖之上,細雨濛濛,雲煙繚繞,曾經同床共寢的兩個人如今分立船頭,弘一雙手合十,眼神中充滿堅定,他的妻子眼淚婆娑,滿是不舍。

許久,他的妻子開口了:「叔同……」

但是這個熟悉的名字並沒有使弘一留戀在曾經的繁華中,他說到:「我的法號弘一,李叔同已經不存在了。」

聽到這樣的話,他的妻子仍心有不甘,問道:「那麼請大師告訴我,什麼是愛」。

弘一說到:「愛,便是慈悲」。

弘一法師果真放棄了世俗,一心尋求佛法中人生真諦,從此青燈古佛相伴,他的心也隨之另了下來。

佛家修行,有禪宗,有律宗,有密宗,禪宗講求以覺悟參透佛理,而律宗著重遵守清規戒律,密宗提倡即身成佛。

以弘一法師的才情,禪宗似乎更為適合,但是佛家之中並沒有適合與否,只有自己選擇的才是適合自己的,弘一法師就選擇了最為嚴厲的律宗。

此後竹杖芒鞋,青燈古卷,粗茶淡飯,最嚴厲的律宗被弘一法師一一尊行。

因為律宗中有十分重要的一條——過午不食,一次與友人聚會中,一位友人過了午時仍未趕到,弘一法師在這次的就餐中就從未動筷,只飲茶水,可見弘一法師對律宗的尊行已經十分嚴格。

同時,弘一法師的生活極為樸素簡單,這與在大上海時期揮金如土的生活截然相反,想當年揮金如土,而如今身上一件僧衣穿了多年,破了縫,縫了又破,就這樣縫縫補補一直未曾換丟棄。

弘一的書法也為世人追捧,就連寫字用的宣紙他都不曾浪費,給人寫過書法之後,無論剩下的宣紙有多少,他都會一併送回,絲毫不捨得丟棄一分。

上天有好生之德,弘一法師晚年重病之時就寫下了遺囑,要求自己死後火化之時,用來裝屍體的龕的四腳下各放上一個裝滿水的碗,弘一法師此舉就是為了防止火化的時候有螞蟻或者別的小蟲子順著爬上去,一併燒死了。

弘一大師一生真正活出了自我,找到了理想中的自己,在他眼中,人生在世名利皆為虛幻,悟得生命真理才是人生最大意義。

豐子愷的三句話

弘一大師的學生豐子愷用三句話說出了弘一之所以出家的根本原因:

「人有三種境界,

第一是為物質:錦衣玉食,兒孫滿堂,

第二是為精神:藝術追求,文學成就,

第三是為靈魂:超脫世俗,探求真諦。」

弘一大師物質精神已經滿足,但是靈魂卻格外空虛,所以想要尋求靈魂的歸宿,而自小與佛有緣的他,最終在佛門找到了歸宿。

同時,當年那隻喜鵲銜來的松枝,也一直被弘一大師帶在身邊,知道走到生命的盡頭,佛講究的是修來世之福,想必弘一大師早已功德圓滿,來世定是一位天使,在普度天下蒼生吧。