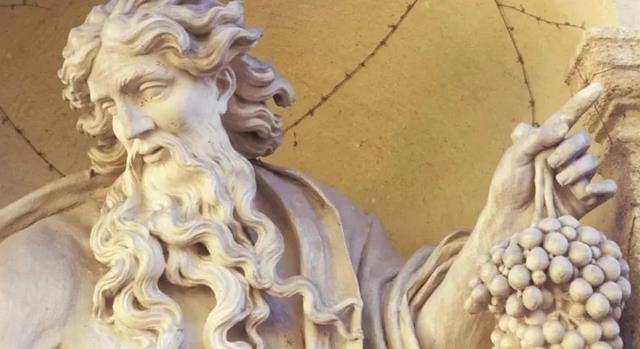

在尼采的心目中,一直存在著一個沒有罪惡感和道德感的世界。那個世界充斥著變換和無限,那個世界是消與漲的輪轉,是火與酒澆築的遊戲人間。尼採用狄奧尼索斯和赫拉克利特形容了這樣的世界,將其比作希臘式的樂園。

尼采將自己置身於這一世界,對道德展開了批判,認為道德是虛構、是阻礙。初看此言,可能覺得尼采之言十分荒謬。實際上,尼采所訴說的道德和現在普世意義上的道德有著十足差距。想要理解尼采的言論,還需要仔細辨別。

道德是一切的根本

尼采嚮往希臘式的樂園,但遊戲世界的夢破碎的太早。希臘悲劇時代後,重塑世界的是歐洲道德。

對尼采而言,這些成長於殖民地的國家所有的道德不過是奴隸道德,是野蠻而低級的道德。但世界的變化如此之快,尼采又無法不產生疑惑,到底是從何時開始,歐洲形成了這種和希臘人完全不同的道德觀。

在這種疑惑之下,尼采開始了對道德譜系的研究。他想要找出善惡觀念的起源,找出這種判斷背後的價值。尼采認為將倫理意義植入世界背後的觀念才是一切的根本,道德只是披在表層的外衣,是一切存在物之間的聯繫。

那時的尼采依舊沉浸在狄奧尼索斯和赫拉克利特一般的希臘式樂園中,他既想探究一般性的道德,又想探究歐洲"離經叛道"的道德。

他認為歐式道德是枷鎖,是對無辜生命的枷鎖,是無用的負荷。這種道德讓原本輕盈而又快樂的靈魂變得沉重壓抑。

為了探索這一本源,尼採為道德建立了一個新的參照體系,他將道德與生命嵌合在一起。尼采認為只有對生命有意義的才是道德,如果道德剝奪了生命進行選擇的權利,限制了生命能表現出的無窮形態,這樣的道德就沒有意義。

換言之,尼采認為道德的根本是推動人類繁榮,是彰顯生命所代表的力量和意志。通過這一角度,尼采成功地區分了道德。一類具有高價值,另一類低價值;一類推動繁榮,而另一類退化生命。

這樣的思想使得尼采總是顯得言辭激烈。在希臘羅馬樂園之夢破碎後,尼采無法面對譴責生命、提倡所謂原罪的歐式奴隸道德。

對尼采而言,奴隸道德甚至是虛無主義的一部分,教人頹喪,失去的生命的活力。站在殖民地上的歐洲更如同吸血蟲,用虛偽的奴隸道德培養了乖順的羊羔,用虛無的思想建立了主宰一切的統治權。

面對這樣的世界,尼采才大呼道德低等論、道德阻礙論、道德綁架論等等。究其內心,尼采認為自己完全是在進行偉大的發聲,是在同這種荒廢生命的奴隸道德和虛無主義做鬥爭。所有的反對都建立尼采心目中的理想國。

通過上述內容,顯然可以發現尼采並不是普遍性地反對道德。與尼采反對的奴隸道德相對的,便是主人道德。

在尼采眼中,這一道德的根本區分在於身份。統治階級持有的便是主人道德。主人道德,或者更直白一些,"貴族道德"也是希臘時期的主導道德。主人道德自然不是尼采諷刺和批判的對象。

同理,當尼采言辭激烈的提出非道德化時,尼采要求的也不是完全的去道德,而是在暗示需要主人道德。畢竟道德大部分時間取決於立場。

站在統治階級的角度,奴隸道德是非道德的;但對奴隸而言,主人道德又是"邪惡"的。理解了立場問題,就能理解尼采看似矛盾的行為,也就能理解為何尼采可以在否定某種道德又肯定另一種。

除卻肯定立場,尼采還對主人道德給出了相當高的評價,他認為主人道德本身就是一種去道德化的道德。這種道德超脫個體,甚至超脫其他道德,在當前世界上,除了主人便是奴隸,沒有其他選擇。

由於尼采本身不斷改變稱述道德的視角,因此在後人眼中他的表述有時令人費解。他自己也對道德有著相當多的表述,包括自主與服從道德、強者與弱者道德、主人與奴隸道德、非道德和超道德。

尼采本人還有一項經典的言論:我還要為不道德正名。道德只不過是不道德的一種表現形式罷了,原本不道德的人企圖從他人的道德行為中獲益。表述的糾纏和激烈的言辭加重了解讀尼采意見的苦難性,因此在研究尼采觀點時最重要的一部分就是要確認尼采目前所說的道德對象。

何謂道德

明確了尼采對道德的兩類劃分後,自然需要明確主人道德和奴隸道德的深層含義。尼采所說的推動繁榮、激發生命力量與意志都是抽象的說法。尼采所確立的道德之間有明確的價值等級,還需要更深一步追溯尼采的觀點。

尼采的判斷準則首先與大眾準則十分不同。傳統的道德判斷是功利化的,即採用不自私的行為,必定要使他人受惠獲利。這種不自私的行為被稱作"好"。尼采本身不認同這種功利化的解釋,他認為道德行為的施行人決定的。

這一觀點是將人放在了行為之前,其認為不同的人有不同的道德標準。這種依賴於施行人的道德與傳統道德不同,既不自然也無法普遍存在。

從這一角度就可以看出尼采思想的根本。在尼采的心中,世人區分為統治者和被統治者,即主人和奴隸。好的道德,尼采所稱頌的主人道德並不是出自於這些"主人"所作出的"好"的行為,而是來源於這些"好"的主人。

這些"好"的主人的道德,就是對自我行為的肯定。尼采認為主人是"高貴的、有力的、上層的、高尚的人"。相對的,奴隸則是"低下的、卑賤的、平庸的、粗俗的人"。

這就是尼采對於"好"和"壞"的定義。他並非感懷於道德行為本身,而是感懷於所謂高尚者和平庸者之間的距離。尼采擁護的主人道德實質上是統治階級對被統治階級的主導感。尼采將其稱作"凱旋式的自我肯定",從這一名字中也能看出尼采的態度。

那麼尼采又是如何得出這一與傳統價值觀迥然不同的觀點。尼采的證據來自於文字,或者說辭源學。

在歐式辭源中,"好"這一含義與"高貴靈魂"或"貴族"等詞彙更相近,而"壞"則是同"平庸"或"簡樸"等詞彙更詳盡。比方說,德語中的"壞"為"schlecht","簡樸"則為"schlicht",二者就具有辭源意義上的聯繫。

但是好與壞的標準並不是一成不變的。在早期歐洲,戰爭遍布,貴族需要強健的體魄和強烈的生命力。

貴族需要用這種體魄和生命力來做打仗、狩獵、跳舞、競爭。那時高貴的代名詞是美麗和力量,主人道德自然趨同,意指相較於瘦弱奴隸,健碩孔武的主人本身就代表著道德。

後來,這種道德風向被逆轉了。猶太教士為了獲取更多的利益需要消滅有力的貴族。為了達到這一目的,猶太人扭曲了"好"的定義,將冒險精神、貴族、力量和戰鬥定義為"惡",將無能與貧窮、受苦的弱者推上了"好"的一端。

尼采將這種標準就稱之為奴隸道德。因為道德本身失去了高貴的施行人,自然也就失去了高貴性,不再是主人道德。對尼采而言,這兩種道德有著截然不同的運作方式。主人道德首先是對自我的肯定,其次是對他人的否定。奴隸道德恰恰相反,首先是對他人進行否定,目的是為了之後對自我的肯定。

尼采這樣的認知與他本身所處的階級也有關係。他將自己居於價值的創造者一位,認為高貴、美麗的有力之人才是道德追求的"好"本質。

至於"壞",至於平庸和低賤,不過是高貴的附屬物,不過是"好"的延伸。正因如此,理應由高貴主宰低賤,由"好"決定"壞"。

在這種價值觀上,道德不需要認可,道德由貴族自我斷定,"凡是對他有害的東西,就是'害'本身"。這種道德本身是一種富裕者的自我讚美,是地位上的懸殊之差。

與貴族相反的是,尼采認為奴隸無能而被動,因此有著無用的怨恨和報復。奴隸本身既不創造價值也沒有價值,只是被動地對外界做出反應。

所謂的忍耐、虛弱和苦行不過是虛偽的遮蔽詞。尼采蔑視這種對"安全、健康、生命、舒適"的破壞,認為那不過是野蠻的無辜,是無能者的託詞。

從這個角度也能看出,尼采批判的不是"道德"本身,而是"道德"背後的無能弱者。

尼采所謂"道德"的根本在於對人群的分裂。他認為人的屬性決定了所謂"道德"。

在今天看來,這樣的觀念是落後的,道德應該是普遍的、自然的,不以身份為界定,而是純粹以行為為依據。一個人是否道德不應該由他的地位決定,只有超脫了身份的"道德"才是真正的"善"。

文/文史旺旺