高質量發展調研行(三)

石榴千籽同心聚

《求是》雜誌記者 何雯雯

「重五山村好,榴花忽已繁。」正值石榴花開紅似火的季節,記者走進內蒙古赤峰市喀喇沁旗河南街道馬鞍山村,探尋這個「全國民族團結進步示範村」的時代氣象。

「同頂一片天,腳踏一方地。五十六族兄弟姐妹根脈連一起,你幫助我,我支持你……石榴千籽同心聚,同舟共濟經風雨。」聽著「村村響」大喇叭播放的喀喇沁旗原創歌曲《石榴千籽同心聚》,順著整潔平坦的水泥路,記者來到村民張國利家,葡萄串形狀門牌十分醒目,上面自上而下分別是「民族團結之家」、「最美家庭」、「美麗庭院示範戶」、「光榮之家」等榮譽稱號,顯示出這戶人家的不尋常。

時間撥回到2019年7月15日,這是張國利一家最開心、最感動、最難忘的日子。這一天,習近平總書記來到馬鞍山村考察調研,在張國利家,問收入、拉家常,拉著張國利母親的手,親切向她問好,察看了院落、客廳、臥室、廚房、廁所等,在院子裡與赤峰基層幹部群眾代表一起坐在板凳上,同他們交流生產生活、脫貧致富和民族團結等情況。

「總書記稱讚我們一家和睦相處、其樂融融,是『民族團結之家』。我們家四世同堂,11口人融合了3個民族。我母親,我們夫妻倆,兩個兒子是滿族,大兒媳和兩個孫子是漢族,二兒媳和兩個孫女是蒙古族。」張國利家的牆上掛著好幾張與總書記的合影,他滿懷深情地看著這一張張照片,打開了話匣子,「一家人生活在一起,同吃同住、相親相愛,就跟總書記說的一樣,『像石榴籽一樣緊緊抱在一起』。」

石榴抱籽結碩果。5年來,張國利家喜事連連。總書記考察時說的「老百姓生活芝麻開花節節高」這句話讓他下定決心,要把自己的日子越過越好。給記者算起去年的經濟帳,他笑得合不攏嘴:「種植山葡萄收入1.6萬元,夫妻倆擔任紅色講解員月入5000元,加上其他收入,家庭全年總收入達到了12萬元左右。」

張國利所在的馬鞍山村,是個漢族、蒙古族、滿族等多民族群眾聚居村,總面積21平方公里,戶籍總人口420戶1080人,少數民族人口占比67%,做好民族團結工作至關重要。近年來,該村在黨總支率領下,努力走出一條黨建聚力、文化聚心、產業聚能的民族團結進步路子。

民族團結是發展進步的基石。習近平總書記考察結束後,66歲的蒙古族村民鄭林激動不已,他連夜寫了一份入黨申請書:「蒙古族諺語告訴我們『協作的喜鵲抓角鹿』的深刻道理。以前我們馬鞍山村是個貧困村,單打獨鬥,人均年收入不足萬元……現在抱團發展,一半以上的農戶都種植了山葡萄,畝均收益超千元,這一切都歸功於黨的好政策。」北緯41度,是山葡萄種植黃金緯度,大自然賦予了馬鞍山村獨特的優勢。目前村裡共有40名黨員,少數民族黨員占比67.5%,成為做好民族工作的重要橋樑和紐帶。通過鑄牢黨建圓心、拉長民族團結半徑,馬鞍山村又獲得「人和」這一關鍵優勢。2017年底脫貧摘帽;2023年底人均年收入達1.83萬元,水、電、路、房全部到位,各族群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升,譜寫了開出團結花、結出富裕果的動人故事。

圖為2023年8月12日,喀喇沁旗烏蘭牧騎聯合內蒙古藝術劇院在馬鞍山村開展「民族團結心向黨 同心共筑北疆情」文藝演出。 喀喇沁旗委宣傳部供圖

文化認同是最深層次的認同,是民族團結之根。「在內蒙古這片熱土上,曾經發生過諸多民族團結的動人佳話:『三千孤兒入內蒙』、『齊心協力建包鋼』……」下午放學後,設立在村黨群服務中心的「四點半課堂」就開始熱鬧起來。童心守護志願服務隊的老師們用講民族團結故事、誦讀中華優秀詩詞等多彩教學活動把民族團結的種子「種」在孩子心裡。常來常往的喀喇沁旗烏蘭牧騎在村委會前的小廣場上,用熱情奔放的蒙古舞、婉轉悠揚的馬頭琴,謳歌著各族兒女對黨和國家的熱愛。組織民族團結知識競賽、民族團結進步故事分享會……以老百姓看得懂、聽得明、容易記的形式,在潤物無聲中增進中華文化認同。今天,各民族群眾之間「做得來夫妻,成得了一家;處得來鄰居,交得了朋友」,唱歌跳舞在一起,生活居住在一起,工作奮鬥在一起,民族團結已深深融入血脈。

民族團結猶如空氣和陽光,受益而不覺、失之則難存。針對多民族聚居特點,村「兩委」成立了民族工作領導小組,黨員發展生產想點子、解決糾紛沖在前、紅事白事齊幫忙,成為團結和諧的主心骨。「小額信貸近期諮詢較多,應召開會議」、「鼓勵種養大戶註冊家庭農場,享受政策補貼」、「公共田壟經濟糾紛須協商」……村黨總支書記張金陽的辦公桌前貼著密密麻麻的表格,排列著群眾要商議的大事小事。他說:「村裡以村民自治為抓手,自治、法治、德治相結合,最近通過民主商議把『各族和睦不生事』加入村規民約,及時有效化解矛盾,將民族團結延伸到基層末梢。」

「石榴籽雖小,但每一粒都緊緊相擁在一起,就凝聚起了拳頭般的力量。」自從增添了紅色講解員的「新身份」,張國利忙得不亦樂乎,剛從自家果園回來,擦擦腳下的泥土,又準備去喀喇沁旗新時代文明實踐中心「上班」,他笑著發出邀請,「等到了石榴成熟的時候,山上的葡萄也可以採收了,一串一串紫得發亮,可討喜了!到時請記者朋友再來一趟馬鞍山村,和我們各族兄弟姐妹共同過個團圓節!」

記者手記:

習近平總書記指出,中華民族共同體意識是民族團結之本。紅山大地,唱響民族團結進步歡歌。如今的馬鞍山村,像張國利家這樣的「民族團結之家」不斷湧現,中華民族共同體意識不斷加強,凝聚為一個多民族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的大家庭,邁步走向共同富裕新征程。

守護「王」者歸來

《求是》雜誌記者 梁佩韻 中國綠色時報記者 吳兆喆

「這是一隻小豹,稚氣未脫。你看它的眼神,充滿了好奇。」在東北虎豹國家公園管理局琿春分局巡護員李東偉的手機里,存著前不久他和隊友在馬川子鄉依力村附近巡護遇到東北豹的視頻,這隻小豹將臉貼在車窗上打量了好久才離去,「因為經常會遇到人和車,所以它並不害怕。」

「東北虎豹國家公園成立之前,這樣的畫面非常難得。但現在,東北虎一家『春遊』、東北豹出門『遛娃』等視頻也逐漸出現在監測畫面中。」東北虎豹國家公園管理局陳曉才說。

歷史上的東北地區,曾經「眾山皆有虎」。進入20世紀,由於種種原因,全球東北虎、東北豹棲息地急速萎縮,種群數量銳減。在1998年至1999年的一項調查中,專家判斷當時我國境內東北虎已經沒有繁殖個體和可持續發展的種群,東北豹種群或已消失。在東北虎豹國家公園設立前,虎豹棲息地涉及吉林、黑龍江兩省的多個市縣和森工集團,自然資源資產管理存在「九龍治水」的困局;耕地、村鎮、道路等縱橫交錯,虎豹棲息地碎片化問題嚴重,極大壓縮了野生動物的生存空間。

習近平總書記在論及加大生態系統保護力度時強調,加強以國家公園為主體的自然保護地體系建設,「把有代表性的自然生態系統和珍稀物種棲息地保護起來」。實行國家公園體制,就是為了保持自然系統的原真性和完整性,保護生物多樣性,保護生態安全屏障,給子孫後代留下珍貴的自然資產。從黨的十八屆三中全會首次提出建立國家公園體制,到2015年啟動國家公園體制試點,再到2021年正式設立第一批國家公園……習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動,我國國家公園從無到有,從有到優,取得了突破性進展。

2015年全國兩會期間,習近平總書記在參加吉林代表團審議時,關切詢問東北虎等野生動物情況,要求遵循自然規律,把工作做紮實。2017年1月,《東北虎豹國家公園體制試點方案》印發,一系列強有力的改革舉措也隨之推出:黑龍江、吉林兩省先後將涉及國土、水利、林業等7個部門的1612項行政職能,移交東北虎豹國家公園管理局;實施森林植被修復、核心區生產生活退出、虎豹遷移擴散廊道建設等工程,恢復自然生態系統的原真性和完整性;逐步設立10個管護中心和83個基層保護站,打通保護管理「最後一公里」;推動「天地空」一體化監測系統建設,探索國家公園自然資源信息化、智能化管理模式;建立網格化包保管護責任體系,常態化開展全覆蓋式反盜獵巡護和打擊涉林違法犯罪專項行動……

驅車行走在G331琿春段,只見道路兩側草木繁茂、生機勃勃。「通過科學化管理,國家公園內的人類活動強度不斷減輕,棲息地質量和連通性隨之修復,擴散通道開始暢通。」國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民指著遠處綿延的綠色說:「2019年,我們與邊境管理部門一起在中俄東部邊境線的鐵絲網打開290多個缺口通道,很快,東北虎等野生動物利用這些缺口通道在兩國之間自由通行,實現跨境遷徙和基因交流。」

通過一系列保護舉措,2024年東北虎豹國家公園的野生東北虎、東北豹種群數量已分別從2015年的27隻、42隻增長到70隻、80隻左右。

建設國家公園,既要保護生態系統,為人民提供高質量生態產品;又要保障原有居民生活水平穩步提升,實現生態保護與民生改善相統一。

「東北虎豹國家公園保障了我們的財產安全,保險公司來得快,賠款更快。」吉林省琿春市春化鎮分水嶺村村民趙海強講起東北虎闖入羊圈的事非常感慨。今年5月15日,趙海強在檢查自家羊圈時,發現羊群數量銳減。隨後,他在村後山找到了牲畜殘骸,並在附近發現大型貓科動物足跡。他把情況告知村委會和承保機構。承保機構立即組織現場查勘,認定損害情況後迅速做了理賠。

圖為2024年7月5日東北虎豹國家公園監測系統拍攝到的野生東北虎。 東北虎豹國家公園供圖

保證原有居民人身和財產安全,一直是東北虎豹國家公園管理局改善民生、轉型發展的頭等大事。管理局引入保險機制,對公園範圍內野生動物造成的人身財產損失和吉林、黑龍江兩省全域發生的野生虎豹造成人身傷害事件全部理賠。同時,進村入戶加強宣傳教育,努力提升群眾安防意識;根據監測及時發布預警信息,在虎豹出沒的重點路段,設立安全警示牌;建立補飼點,保障虎豹在冬季食物充足,有效緩解人與虎豹衝突,初步實現「看得見虎豹、管得住人」的目標。

東北虎豹國家公園管理局設置了生態管護公益崗位,每年選聘生態管護員8000多人參與公園生態管護工作。「農民以前會上山捕野生動物,現在自發參與巡護工作,過去的『下套人』變成『清套人』。」黑龍江省牡丹江市東寧朝陽溝林場副場長李剛介紹。

2024年以來,東北虎豹國家公園管理局還積極探索生態產品價值實現機制,依託自然資源稟賦,通過生態體驗、特許經營、三產融合等方式,引導原有居民發展產業,推動生產生活方式轉型。現在,園區種植黑木耳、藍莓,圈養黃牛,開農家樂的農民也不少,種植業、養殖業、服務業齊頭並進。

東北虎豹國家公園是我國國家公園體系建設的一個縮影。從「雪域高原」的三江源頭到南海之濱的熱帶雨林,從竹林搖曳的大熊貓棲息地到碧水丹霞的武夷勝景,首批建立的三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山5個國家公園生態系統功能不斷恢復向好,處處生機盎然,繪就一幅壯美河山的動人畫卷。

記者手記:

建立國家公園體制,是新時代加大生態系統保護力度的重要舉措,是我國生態文明體制改革的重大制度創新,體現了以習近平同志為核心的黨中央推進生態文明建設的堅定意志和堅強決心,反映了中國守護自然生態、維護生物多樣性的不懈努力。伴隨著國家公園體制改革的深入推進,人與自然和諧共生的美麗中國建設更加多姿多彩。

確保「一泓清水永續北上」

《求是》雜誌記者 盛 瑋

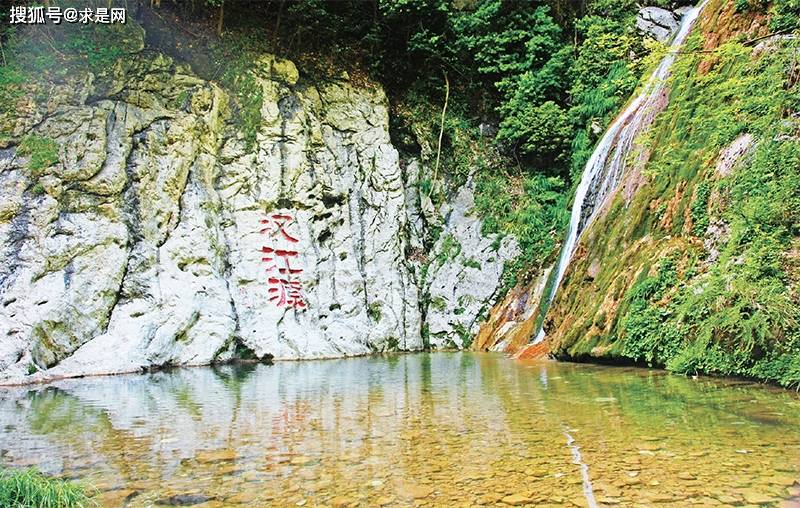

炎炎夏日,秦巴秀水掩映之間,在陝西省漢中市寧強縣漢水源國家濕地公園,一條清澈小溪蜿蜒淌出,溯溪而上,紅豆杉、香果樹等漫山遍野、鬱鬱蔥蔥,遊人如同行走在水墨丹青畫卷中,美不勝收。河谷腹地深處,奇峰怪石點綴,飛瀑流泉高懸,旁邊崖壁上鐫刻著「漢江源」3個大字。

「天上銀河,地上漢水,三千里漢江就是從這裡發源的。」寧強縣漢源街道漢水源村黨支部書記王光俊介紹說。漢水源國家濕地公園地處寧強縣漢水源村,距縣城13公里,是漢江發源地、「一江清水送京津」的水源地。

2023年5月,習近平總書記在陝西聽取陝西省委和省政府工作彙報時強調,要強化南水北調中線工程水源地保護,確保「一泓清水永續北上」。陝西遵照總書記重要指示要求,牢記「國之大者」,持續加強秦嶺陝西段生態環境保護,助力秦嶺生態環境實現高水平保護和高質量發展。

2014年12月12日,南水北調中線一期工程正式通水,寧強乃至整個陝南地區,都是工程的重要水源涵養地,肩負著守護一江清水沉甸甸的責任。被稱為「漢水源頭第一村」的漢水源村,自然成為保護漢江水源的「排頭兵」。「以前一遇到下雨,河水就成了『渾湯』。村裡人當時都是從河裡取水,存到缸里好長時間才能沉澱下來。」漢水源村村民張繼榮感慨地說,「現在,水質沒的說,河裡的水直接就能喝。」

「多年來,我們多措並舉,努力保護好漢江源水質,不讓漢江在源頭受到污染。」寧強縣漢源街道辦事處主任蒲成波介紹說。當地採取的主要措施包括:禁伐禁牧禁污染企業落戶,關停養殖場、改造農村廁所;倡導生態環保、倡導綠色發展,引導當地居民牢固樹立「綠水青山就是金山銀山」發展理念,持續實施退耕還林,發展綠色經濟,全力確保漢江源青山常在、綠水長流。

近年來,寧強縣為保護漢江水質安全和增強水源涵養能力,累計投入6億元,先後實施漢江源頭生態保護、丹江口庫區及上游水土保持等項目,累計完成37公里河道治理,治理水土流失面積1586平方公里,綠化河岸4.2萬平方米。目前,漢江源頭水質達到國家Ⅰ類標準。

守護漢江水已經成為當地幹部群眾的共識。漢江源頭兩側,隨處可見穿著紅色馬甲的志願者。他們一手提袋子,一手握夾子,沿著河岸撿拾垃圾。今年68歲的廖正儒退休後就成了漢江源的一名環保志願者,經常在閒暇時過來撿拾垃圾。「咱們可得保護好源頭『第一滴水』,保護水資源,就是保護我們自己。」說起保護成果,他言語間充滿了自豪。

漢江起點在漢中,在秦巴腹地穿行的第二站是安康。安康市是陝西境內河流最多的地區,有流域面積5平方公里以上河流941條,水庫153座,漢江在安康市境內流長340公里,水資源總量249.44億立方米,提供了南水北調中線工程63.18%的來水量。這裡成為全省河網密度最大、漢江流經最長、為丹江口水庫供水量最多的地區。

習近平總書記指出,要加強科技支撐,加快建立現代化生態環境監測體系。為更好擔負確保「一泓清水永續北上」的重要使命,安康市以科技賦能生態環境保護,實現了轄區漢江流域環境監測網絡「全覆蓋」、數據質量「大提升」、監測信息「快、實、新」,為漢江水質保護插上了科技翅膀。

圖為陝西省漢中市寧強縣漢水源國家濕地公園的美景。 漢中市委宣傳部供圖

「這裡就是我們白河縣下卡子河段的實時在線監測數據,每4個小時進行一次更新,主要監測水質的酸鹼度、高錳酸鹽、重金屬等13項指標……」中心工作人員王靜指著大廳中的電子顯示屏介紹道。在安康市南水北調環境應急處置中心,一塊巨型螢幕占據大半個牆面,只需輕點滑鼠,便可看到各條河流的即時畫面,還可實時監控重點監管企業運行情況。

為確保漢江水質安全、提升水污染應急處置能力,安康市2015年專門設立了南水北調環境應急處置中心,並建成環境應急指揮平台。平台共接入420個視頻監控點位和128個在線監測點位,實施專人全天候值班值守。

「平台一旦發現監測數據異常,工作人員會第一時間向當地環境執法大隊進行轉辦預警,指導相關企業及時處置。」南水北調環境應急處置中心副主任何勇介紹說,平台還可以將轄區內941條河流、2206名環境網格管理員、2610名河長信息進行統一管理,實現環境應急現場與中心的統一調度。「這套先進的智慧環保管理系統,確保第一時間發現問題,第一時間研判問題,第一時間處理問題,真正起到了環保『110』的作用,有效保護了南水北調漢江水質安全。」

南水北調環境應急處置中心自成立以來,轉辦涉水異常數據325起,成功處置各類突發環境事件22起,漢江出陝斷面水質長期穩定保持國家Ⅱ類標準。

一泓碧波三千里,書寫十年新畫卷。十年來,陝西漢江水源地區域人民群眾,認真踐行「綠水青山就是金山銀山」發展理念,大力開展生態保護,確保「一泓清水永續北上」。十年來,汩汩漢水從秦巴山間出發,奔向遠方,滋潤著秦巴山區、江漢平原、華北平原、關中平原,發揮著越來越重要的作用。

記者手記:

習近平總書記強調,陝西生態環境保護,不僅關係自身發展質量和可持續發展,而且關係全國生態環境大局。總書記的重要指示激勵陝西在生態文明建設上咬定青山不放鬆,為自身乃至全國的高質量發展增添了厚重的綠色底蘊。

來源:《求是》2024/14