最近,國際刑事法院(ICC)的一道逮捕令,引起了西方世界混亂,最開始一邊倒的譴責,如今又一個個的轉變了態度。

報道稱,該機構首席檢察官卡里姆·汗提出對以色列總理內塔尼亞胡及其它關鍵人物發出逮捕令的請求,顯然點燃了國際法律與政治倫理間複雜而微妙的火藥桶。

此舉不僅關乎以色列和巴勒斯坦之間長期的緊張關係,而且觸及更廣泛的國際社會,尤其是西方國家間的立場差異與衝突。

ICC的裁決基於其對種族屠殺罪、反人類罪、戰爭罪和侵略罪的定義及管轄權,這也意味著被指控對象面臨極其嚴重的指控,即大規模殺戮、製造飢餓並以此為戰爭手段等惡行。

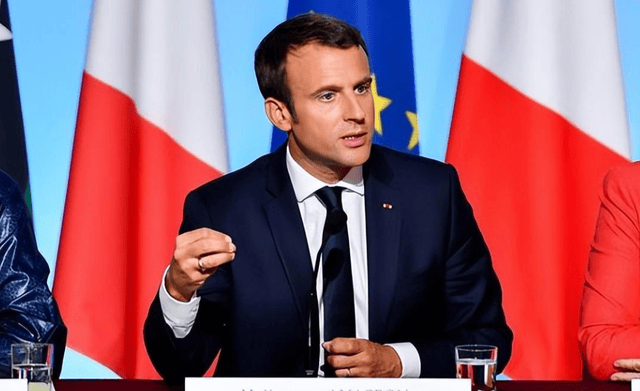

此類罪名不僅震撼人心,也引發了國際社會對正義與人權的深刻反思。法國和德國作為歐洲大國及ICC的成員國,在這件事上表達了明顯的立場,這反映了歐洲國家在維護國際準則和人權方面的堅定態度。

值得注意的是,德國在支持ICC裁決的同時,展現了其獨特的外交策略。德國表達了對以色列的額外維護意願,這或許暗示了德國在追求國際法律公正的同時,也在平衡與以色列長期以來建立的複雜而敏感的關係。

德國的這一立場可能基於對歷史、地緣政治和經濟利益的考量,既尊重國際法庭的權威,又試圖保持與中東關鍵國家的穩定關係。

另一方面,美國對ICC的強烈反應揭示了國際法與國家主權間的張力。美國的擔憂,害怕自己成為下一個目標,並考慮對ICC實施制裁,從某種程度上映射了國際刑事法庭作用與限制的辯證性。

這種情形體現了一種國際法律實踐中的現實難題:如何在尊重國家主權的同時,促進和維護國際人權標準。

通過分析此事,可以看到國際社會在處理全球正義與地域政治利益時的複雜性。

其實,相較於法國的直接支持立場,德國展現出一種更加審慎甚至是矛盾的態度,這背後既有法理邏輯的探討,也有對過往歷史責任的深層反思。

首先,德國對於ICC是否擁有對以色列行為進行審判的管轄權提出質疑,這一點似乎表明了德國對國際法治原則的尊重和對法律邊界的嚴格詮釋。

然而,當我們將視角轉向以往的國際案例,尤其是涉及烏克蘭與俄羅斯的衝突時,美西方國家對ICC的支持態度卻顯示出一種明顯的雙重標準。

在那個案例中,儘管俄羅斯並非《羅馬規約》的締約國,但由於烏克蘭是締約國,ICC便據此發起了對俄羅斯領導人的逮捕令。這一前例直接反駁了德國對管轄權問題的質疑,並暴露出西方國家在面對國際法治機構時的利益取向。

其次,德國對於ICC同時對以色列官員與哈馬斯領導人申請逮捕令提出的批評,更多地映射出了德國對以色列的特殊情感。

德國政府試圖維護的「平衡」,實際上可能加劇了國際社會對於以色列和哈馬斯之間衝突責任的認知偏差,這種偏袒的立場也反映了德國在處理中東問題上的複雜心態。

而在大西洋彼岸,美國對ICC採取了更加激進的態度。作為以色列最堅定的盟友,美國對於ICC潛在的行動表示了極度的緊張和擔憂。

美國參議員格雷厄姆的言論揭示了美國政界對於國際法治機構的深度不信任,尤其是在它們可能觸及美國及其盟友利益時。美國政府的這種反應不僅體現了其對國際法治秩序的排斥,而且還透露了對自身行為國際化審判可能性的恐懼。

這一系列事件和態度的展現,可以說就是當前國際政治複雜性的縮影。