各方在南海斗的越來越凶,敏感時刻,中國突然曝光一則重磅消息,意味著未來「海下戰爭」會是一種新的局面。

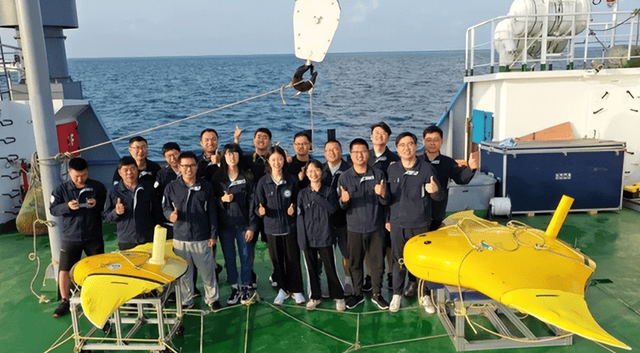

最近,西北工業大學公開了其最新研發的仿生潛航器試驗畫面,不僅大方展示了中國在海洋科技領域的進步,也向外界透露了這些潛航器在南海的實地部署。

這些潛航器的主要任務是監測海洋環境數據,尤其對於敏感且戰略意義重大的南海而言,此舉有著不言而喻的重要性。更深層次地看,這也體現了中國在保護和研究自己近海區域生態平衡方面的責任與承諾。

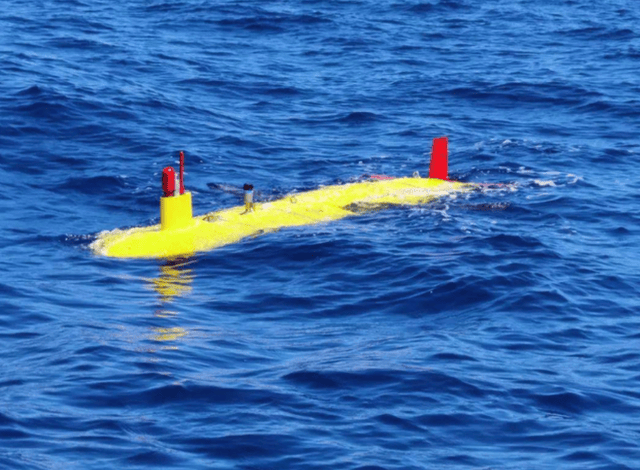

與此同時,相關人士透露,未來計劃打造更加龐大、載重能力更強的潛航器。目標顯然不只是海洋科研,還有著遠大的軍事應用前景。

這樣的宣布對國際上關注地區安全與海洋科技發展的國家來說,無疑是一個強烈的信號,尤其是對美國而言,這種技術的進步可能會對未來海下戰略平衡產生影響。

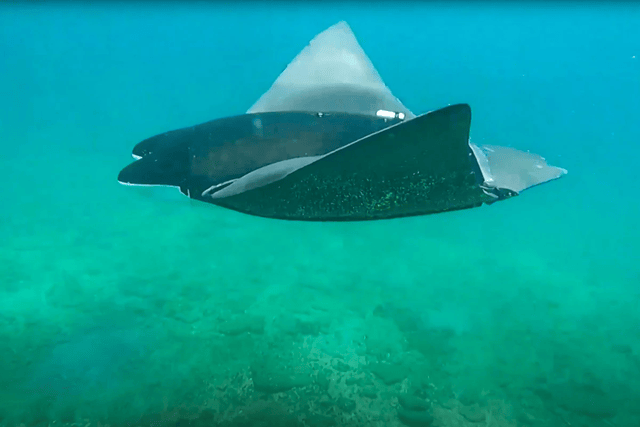

從海洋科研的角度來看,西北工業大學所曝光的仿生潛航器模型,尤其是那種模仿蝠鱝的設計,為水下探測技術帶來了創新。

雖然從歷史進程來看中國或許是個後起之秀,但通過持續的技術積累與創新,已經表明中國在這一領域的快速追趕,甚至是在某些方面的領先。

自2006年以來,研究團隊不斷突破,從小型機型到如今能夠執行複雜任務的大型潛航器,這一切都顯示出中國科研人員在仿生機器人技術上的專業與熱情。

進一步來說,這一系列潛航器的研發並不僅僅是技術的展示。其背後反映出中國將高新技術應用于軍民兩用領域的長遠布局。

特別是,當提及到未來這些潛航器可能裝載的各種探測或武裝載荷時,我們可以預見,這將極大增強中國海軍的戰略偵察能力與戰場適應性,特別是在進行隱蔽性極高的水下偵察與作戰行動時。

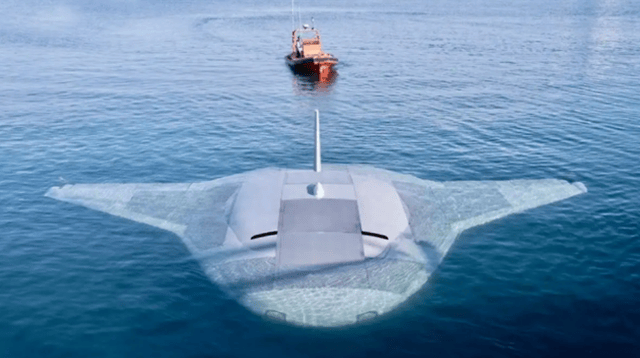

值得注意的是,仿生潛航器的推進方式為其帶來了在聲紋掩蔽上的優勢。傳統的螺旋槳推進方式在水下容易被探測到,而仿生潛航器仿照生物的遊動方式,則在很大程度上減少了被動探測的可能。

以蝠鱝式潛航器為例,其採用身體兩側胸鰭的推動方式,在保持速度與機動性的同時,大幅降低其聲紋特徵,這對於執行隱秘任務具有非常重要的意義。

這些年來,隨著科技的飛速發展,大型潛航器已經邁向了攜帶武裝的新階段。雖然由於尺寸的限制,這些攜帶的武器可能無法與傳統的反潛魚雷在威力上相比肩,但是正如物理學中水的不可壓縮性所揭示的那樣,即便是幾公斤的裝藥,在水下也能釋放出巨大的破壞力,足以對數千噸級別的潛艇造成嚴重損害。

隨著技術的進步,高隱蔽性的仿生潛航器將有望成為未來水下戰場上的「隱身戰士」。這種潛航器利用仿自然生物的推進方式,雖然這意味著其速度不會超過魚類太多,但它們依然可以悄無聲息地接近敵方潛艇,實現突然襲擊。

這種攻擊方式不依賴於速度,而是依靠隱蔽性和戰術上的智謀,令傳統潛艇防不勝防。

然而,要讓仿生潛航器在水下作戰領域真正占據一席之地,關鍵在於具備大規模生產和維護的能力。

美英等國雖然在這一技術上起步較早,但正是由於缺乏支撐技術大規模應用的工業基礎,使它們在近年來被中國超越。中國不僅在仿生潛航器技術上取得了顯著進展,更重要的是擁有了一個強大的工業體系來支持這一技術的應用和發展。

儘管在技術尖端性上可能還存在與美國的差距,但這一差距完全可以通過實用性能上的優化來彌補,為中國在未來戰場上贏得有利的地位。

關於聲吶技術,中國科研團隊實現的突破尤其值得一提。他們成功研發出了世界上最小的大功率相控陣聲吶,體積之小可裝於鞋盒之中,這一革命性進展不僅解決了小型無人潛航器上安裝高功率聲吶的問題,更為中國在無人潛航器領域的大規模部署鋪平了道路。

總的來說,中國在無人潛航器領域的快速發展,不僅體現在技術的進步和生產能力的提升上,更重要的是,它為中國在未來海戰中構築一個全方位的戰略優勢提供了堅實的基礎。隨著這些技術的成熟和應用,未來海下作戰的格局無疑將因中國的這些突破而發生深刻的變革。