錨定現代化 改革再深化

編者按:黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》,科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署、重大舉措,是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件,為中國式現代化提供強大動力和制度保障。本刊開設「錨定現代化 改革再深化」專欄,編輯記者深入基層一線,以小切口小故事,講述各地各部門全面深化改革的生動實踐,報道改革開放給人民群眾帶來的實實在在的獲得感,展現廣大幹部群眾奮發有為、積極投身改革開放事業的精神風貌。

山定權 樹生金

《求是》雜誌記者 劉名美 福建日報記者 方煒杭

盛夏的八閩大地,一派勃勃生機。記者來到地處福建省中西部的三明市,走進綠蔭參天的杉木林,只見樹幹上「長著」彎彎曲曲的鐵皮石斛,樹下種著當地稱作「穿山龍」的細葉青蔞藤。「這是沙縣小吃燉罐的重要材料,十分緊俏!」沙縣區新坡村林農張祖暖介紹。他一邊帶著記者走進林場深處,一邊繪聲繪色描述起3年前的場景:「當時我去辦林地流轉手續。習近平總書記親切地問我流轉了多少畝地,辦證要不要收費,多久可以拿到新證。」

2021年3月,習近平總書記來到沙縣農村產權交易中心,聽取集體林權制度改革介紹,向辦事群眾和工作人員了解集體林地經營權流轉交易、不動產登記等情況。總書記指出,三明集體林權制度改革探索很有意義,我們推進改革要堅持頂層設計和基層探索相統一,「摸著石頭過河」的改革方法論沒有過時,也不會過時。

三明八山一水一分田,森林覆蓋率在全國名列前茅,是集體林權制度改革的重要策源地。改革前,農民們靠山「吃」不了山。「20世紀八九十年代,盜伐成風,膽大的白天砍,膽小的晚上盜,萬一著了山火,也是幹部撲、群眾看。」三明下轄的永安市洪田村老支書鄧文山頗為感慨地講起過去的事,「那時集體林統一經營,林農缺少收益權利,卻承擔管護責任,結果誰也不願意管。我們就想,山地能不能也像田地一樣分給村民?」1998年夏天,洪田村一連開了20多次村「兩委」和村民小組會,決定把土地承包責任制引向山林。這一創舉,調動了農民造林育林護林的積極性。

當年,在福建工作的習近平同志多次深入林區調研,對林業發展作出重要論述,指出要真正把林業當成產業來辦,紮實抓好山地開發,做好山水田文章;2002年提出「集體林權制度改革要像家庭聯產承包責任制那樣從山下轉向山上」。福建集體林權改革的序幕全面拉開。

「林改的消息傳來,大家都很興奮,路子走對了!」鄧文山回憶道。三明積極響應號召,將集體林地「分山到戶、均林到人」,2005年底完成了「明晰產權、確權發證」,「耕好自家山、管好自家林」成為大家的自覺行動。明晰產權、放活經營權、落實處置權、保障收益權等福建林權改革的經驗做法,被吸收到中共中央、國務院2008年發布的《關於全面推進集體林權制度改革的意見》。

「山定權、樹定根、人定心」,乘著這次林權改革的東風,沙縣區青錢柳家庭林場的洪集體拿到了林權證。他笑道,當年把林權證和結婚證、房產證用紅布包在一起,「心裡充滿希望、身上充滿幹勁」。然而,剛嘗到改革甜頭的三明人,又遇到新的問題:單家獨戶效率低,發展壯大缺資金。哪裡出現新問題,改革就跟進到哪裡。2013年,全面深化改革的號角吹響。三明從分離承包經營權入手深化林權改革,沙縣率先開展「三權分置」改革,辦出福建第一批林地經營權證。此後,三明大力培育林業專業合作社、股份林場等經營主體,推出多種合作經營模式。在政府、銀行等支持下,林權按揭貸、林權支貸寶、福林貸等一批普惠金融創新產品,進一步解決了林地「變現」問題。洪集體自主經營的權益有了更好保障,陸續申請到500萬元的林權抵押貸款,放心大膽地請專家、試種植,探索出「林下種植+林下養殖+森林康養」的經營路子。

改革步步深化、點綠成金,綠水青山的生態環境也要守住。將樂縣常口村牢記習近平總書記當年「青山綠水是無價之寶」的囑託,多年來堅持天然林不能動,人工林合理採伐、科學補植,大力發展林藥、林菌、林蜂等林下經濟;利用林地資源和林業公司開展合作造林項目,既解決村民就業問題,又實現林業長效發展;依託生態優勢,著力發展休閒旅遊、觀光農業、特色養殖等產業。

「2021年習近平總書記在福建考察時,對三明集體林權制度改革作出重要指示,要求探索完善生態產品價值實現機制,力爭實現新的突破。當年9月,三明出台行動方案,創新推出林票制度、林業碳票制度等,推進林權改革再出發。」三明市林業局有關負責人介紹。

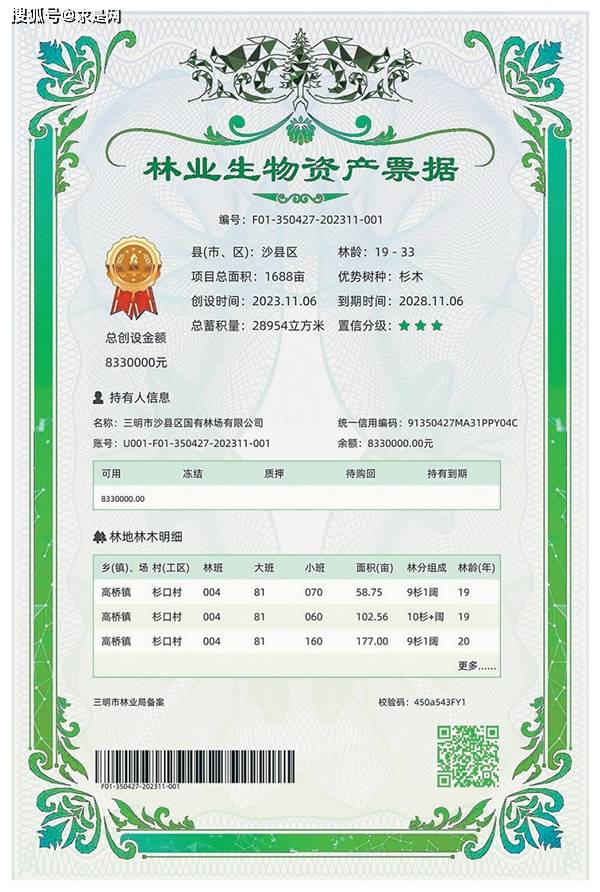

圖為2023年11月6日福建省三明市發布的全國首張林業生物資產票據。 福建沙縣農村產權交易中心供圖

近年來,沙縣農村產權交易中心改造升級,提供造林、營林、採購等全產業鏈交易服務,形成輻射全省的林業要素綜合服務交易市場,交易產品向林票2.0、林業碳票等生態產品拓展,交易範圍從域內向全國擴大。

如今,張祖暖與國有林場合作,打造「碳中和」共建示範林。洪田村的日子越過越好,2023年村民人均純收入超過3.3萬元。常口村寫出了山水林田湖草系統平衡的精彩文章。「不久前,黨的二十屆三中全會勝利閉幕了。黨中央提出進一步全面深化改革。」洪集體感嘆道,「我是託了好時代的福,比20多年前更有勁頭了!」

記者手記:

「林改」一步棋,盤活萬重山。福建集體林權制度改革實踐,彰顯出群眾首創、試點先行、問題導向、永不止步等方法與品格,折射出偉大改革開放精神的璀璨光輝。貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,自覺高舉改革開放旗幟,新征程上我們一定能續寫新的傳奇。

把「千年瓷都」這張靚麗的名片擦得更亮

《求是》雜誌記者 王文婷

「一部中國陶瓷史,半卷峰巒在景德。」

「千年瓷都」景德鎮,有著2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史。宋朝時期,這裡出產的瓷器「明如鏡、薄如紙、聲如磬」,被宋真宗以年號「景德」賜名,延續至今。位於江西省景德鎮市中心的陶陽里歷史文化街區,自古以來便是景德鎮陶瓷生產中心,當年鎮民依河置窯、依窯而作、依作而居,繪就了「陶陽十三里,煙火十萬家」、「窯火夜夜明,瓷器日日出」的繁華景象。分布在陶陽里歷史文化街區的千年老城裡弄、古窯遺址公園、明清窯作群落、陶瓷工業遺產,講述著「千年瓷都」如何從歷史深處走來,又仿佛在敘說「千年瓷都」如何煥發時代新彩。

2023年10月11日,習近平總書記來到景德鎮陶陽里歷史文化街區考察,先後走進南麓遺址、陶瓷博物館、明清窯作群,饒有興趣地了解制瓷技藝流程、陶瓷文化傳承創新和對外交流等情況。總書記指出,「中華優秀傳統文化自古至今從未斷流,陶瓷是中華瑰寶,是中華文明的重要名片」,「要集聚各方面人才,加強創意設計和研發創新,進一步把陶瓷產業做大做強,把『千年瓷都』這張靚麗的名片擦得更亮。」

「習近平總書記的殷殷囑託,為『千年瓷都』擘畫了發展藍圖,也為千年陶瓷文化保護傳承創新指明了方向。」景德鎮市文化廣電新聞出版旅遊局黨組書記、局長盛璟晶介紹道,「我們按照『保護好千年遺存、傳承好千年技藝、呵護好千年匠心、講述好千年故事』的要求,加強陶瓷文化保護傳承創新,努力讓陶瓷產業強起來、讓陶瓷文化熱起來。」

沿著習近平總書記的足跡漫步陶陽里,雨後青苔斑駁的石牆寫滿歲月的痕跡,窯磚鋪就的小徑依稀留存著窯火的溫度,千年制瓷史為景德鎮留下極為豐富的陶瓷歷史文化遺存。景德鎮現有全國重點文物保護單位12處、非遺生產性保護示範基地45個、世界級物質文化遺產20多處。為讓文物古蹟更好地留下來,景德鎮制定了相關遺產保護的地方性法規和制度,並以申報世界文化遺產為契機,推進御窯遺址博物館等重大文化保護項目建設,對遍布全城的150多處老窯址、108條老里弄、「十大瓷廠」老廠房等文化遺存實施系統性保護修繕。

對陶瓷文化的守護,還體現在對出土文物的精心修復。御窯博物館是陶陽里著名的網紅打卡地,鎮館之寶「歲歲鴨」則是網紅中的網紅。這只可愛的「鴨子」其實叫「素三彩鴨形香薰」,誕生於明成化年間,本該作為宮廷御用,但因未能通過御窯嚴格的篩選標準,被擊碎深埋地下。「這是從發掘出的大量殘片中挑選出60餘塊,經過多次精心修復而得的,我有幸參與其中。現在還記得把它捧在手上的感覺,仿佛在和歷史對話……」文物修復師郝國江自豪地說。

景德鎮以其獨特的文化魅力吸引了來自各地的青年,他們從老一輩匠人手中接過非遺技藝的接力棒,為非遺注入青春活力。圖為2023年9月28日,景德鎮市一家陶瓷公司的青年非遺學徒在進行陶瓷釉下彩繪。 鄭筱卿/攝

景德鎮很古老,它承載著流傳千年的技藝與記憶;景德鎮又很現代,它孕育著熱情澎湃的創新與創造。陶溪川文創街區是景德鎮工業遺存保護與活化的代表性成果,街區由原國營宇宙瓷廠改造建成,一座座陶瓷老廠房化身時尚的陶瓷藝術作坊、博物館,原來的燒煉車間變身美術館、咖啡店、酒店,長滿爬山虎的紅磚房與老窯爐、煙囪、水塔相望矗立,處處彰顯著歷史與現代的融合之美,被評為「國家級文化產業示範園區」。新科技與新創意也給陶瓷產業帶來新的「打開」方式:瓷刻藝術「牽手」AI技術,畫出科技感十足的瓷板畫;3D列印運用到陶瓷領域,材料每層精確至0.5mm;智能生產線聯合手工作坊,個性化陶瓷搭上智能製造的「快車」……2023年,景德鎮陶瓷工業總產值達861.25億元,其中先進陶瓷總產值達253億元,同比增長93.6%,連續3年實現翻番式增長。

「匠從八方來,器成天下走」是景德鎮千百年來的傳統,也是千年窯火永燃不熄的奧秘。在明清窯作群手工制瓷技藝長廊,孫立新正專心描繪一隻青花瓷碗,嫻熟流暢的手上功夫盡顯工匠精神,他是陶瓷世家孫公窯第四代傳承人、青花技藝省級非遺傳承人。「把優秀的陶瓷傳統技藝教給學生們」是孫立新堅守的使命。

與土生土長的孫立新不同,謝莉娟是一名「景漂」。她將自己原創插畫中的人物形象與敦煌壁畫等古老元素相結合,創作出深受年輕人喜愛的陶瓷文創擺件。「全世界只有一個景德鎮,我們年輕人更要看見傳統、看見手藝、看見技藝背後的文化內涵。」這是謝莉娟「景漂」的初心。

近年來,從建設非遺項目資料庫到實施藝徒制度、代表性傳承人制度,景德鎮不斷強化手工制瓷技藝非遺傳承人隊伍建設,在全省率先組建招才引智局、景漂景歸人才服務局,努力爭取政策、搭建平台、創新機制,支持更多手藝人與「泥」為伍,在重複中重塑,在傳承中創新,奮力續寫「一個城市專注於一個產業一千年」的傳奇。

記者手記:

習近平總書記指出,「每一種文明都延續著一個國家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護,更需要與時俱進、勇於創新。」黨的二十屆三中全會對傳承中華優秀傳統文化、健全文化和旅遊深度融合發展體制機製作出重大部署。因瓷而生、因瓷而興的景德鎮,曾在泥與火的交融中創造了一個城市的千年奇蹟,隨著文化體制機制改革的進一步深化,「千年瓷都」將奮力續寫「陶瓷+」的時代新篇,創造下一個千年奇蹟。

一個現代化新區的協同發展之路

《求是》雜誌記者 蔡春玲 《四川黨的建設》雜誌記者 范吳瑕

站在川渝高竹新區竹苑平台上遠眺,這一邊,連片的現代化廠房、平整寬闊的道路;那一邊,在建項目工地塔吊林立,繁忙有序……3年多來,川渝高竹新區從藍圖到實景,從「試驗田」到「豐收田」,川渝企業不分彼此,形成上下游協作、產供銷暢通的產業集群,一幅成渝地區雙城經濟圈建設的火熱圖景,在這266平方公里的熱土上徐徐展開。

川渝高竹新區是全國首個跨省域共建新區。2020年12月29日,川渝兩省市政府共同批覆設立川渝高竹新區,新區由四川省廣安市和重慶市渝北區部分行政區域組成,肩負著經濟區與行政區適度分離改革的重任,成為成渝地區雙城經濟圈建設戰略與改革的前沿陣地。

新時代以來,習近平總書記心繫川渝,對兩地協同發展作出重要指示。2020年1月3日,總書記在十九屆中央財經委員會第六次會議上作出重大部署:推動成渝地區雙城經濟圈建設,在西部形成高質量發展的重要增長極。2023年7月,在四川考察時強調,要堅持「川渝一盤棋」,加強成渝區域協同發展。2024年4月,在重慶考察時強調,重慶、四川兩地要緊密合作,共同唱好新時代西部「雙城記」。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調:「推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實。」

經濟區與行政區適度分離改革是《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》提出的一項重大改革任務,是加強協同、破解跨省域一體化發展行政壁壘和體制機制障礙的創新嘗試,體現了川渝兩省市堅定的改革決心。

「協調聯動、務實高效的運行管理機制是改革的基礎,即『一套班子、兩省市人馬』,按照『一家親、一盤棋、一體化』理念實現共建。」川渝高竹新區相關負責人告訴記者,新區從體制機制入手,圍繞「怎麼管、怎麼建、怎麼分」等嘗試「破題」,創新「小管委會+大公司」的運行管理體制,在土地、財稅、人才等方面實現政策擇優使用,按照「存量收益由原行政轄區各自分享、增量收益五五分成」的原則構建利益分配機制等,直取改革「要害」。「最大特點就是疊加了川渝兩地的政策優勢。」廣安市委區域協調發展辦公室有關負責人說,新區的獨特吸引力就在「政策就高不就低、成本就低不就高」。

這「一高一低」,呈現出的是區域協同發展的大格局。「紮根」新區多年的四川億耐特新材料有限公司總經理趙民成深有感觸:「企業不僅可以擇優選擇川渝扶持政策,還能享受當地工業用地成本、水電氣要素等優惠。」他算了一筆帳:新區工業用地成本要比重慶、成都低50%左右,水電氣要素成本低15%以上。同樣,作為最早一批入駐新區的企業之一,四川欣悅精工科技有限公司通過跨省申報「產學研」科技合作項目,獲得重慶50萬元研發經費,還可通過跨省域一體化供電系統,就低選擇使用四川電力,用電成本減少超兩成。通過「一高一低」,推動市場要素自由流動、優化配置,新區在打破區域壁壘,「推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實」上邁出了堅實步伐。

黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調:「推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實。」川渝高竹新區是全國首個跨省域共建新區,肩負著經濟區與行政區適度分離改革的重任,經過3年多的發展,成為推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實的前沿陣地。圖為2024年3月24日,川渝高竹新區新貌。 四川日報社記者 吳迪/攝

看不見的壁壘被打破,有形的阻隔也在打通。前不久,重慶中心城區首條延伸至市域外的城市快速道路——南北大道三期順利通車,標誌著廣安市鄰水縣高灘鎮到渝北城區的「斷頭路」全部打通,並有效銜接達州、巴中等川東北地區。對於新區的200餘家企業來說,這不僅解決了新區到重慶中心城區「近而不快、通而不暢」的問題,還大大降低了企業物流運輸成本。「此前,從新區到重慶,需先走10公里國道才能到南北大道,路窄彎多,大件貨物運輸極為不便。」四川渝興宇新材料科技有限公司生產主管王海成說,「現在半小時就能到重慶,每年可為公司節約物流成本近百萬元」。

暢行的不僅是交通,還有「進一扇門、辦兩省事」。在新投用的川渝高竹新區政務服務中心,匯聚著16個部門、32個窗口,涉及企業開辦、項目立項、社會保障、住房公積金等百餘項業務,成為兩地群眾最能觸及協同發展成果的地方。在全國首個實體化運行的跨省域稅費征管服務中心,百餘平空間內,配備了新型發票自助機、智能填表終端、模擬辦稅終端等15台智能終端設備,辦稅時間縮短約60%,而且川渝兩地已逐步統一67項稅費征管差異事項,打通了跨省(市)辦稅服務「最後一公里」。「以前辦稅要去鄰水辦理,往返需要3小時的路程。現在『一廳通辦』,只需要10分鐘。」四川欣悅精工科技有限公司財務部主任艾福蓉說。

優越的地理位置、良好的政策導向、協同發展的管理服務措施,讓新區日益生機勃勃。截至目前,圍繞「智能網聯新能源汽車及零部件」這一產業發展重點,新區已入駐201家企業,初步建立起汽車裝備產業集群。改革探索仍在前行:建立全國首個跨省域「一體化」供電體系、首個跨省域聯合運行的醫保經辦服務平台、無差別辦理證照實現市場監管服務「一體化」的市場監管辦公室……從「區域邊緣」到「戰略前沿」,川渝高竹新區改革之路越走越寬,一個現代化新區正在協同發展中拔節生長。

記者手記:

「探索經濟區與行政區適度分離改革」是黨中央賦予成渝地區雙城經濟圈建設的重大使命。行走在川渝高竹新區這片改革的「試驗田」,一邊是四川,一邊是重慶,新區處處是新貌,這片土地上的人、城、景、業正在協同發展中悄然發生改變。

來源:《求是》2024/15