胡鞍鋼:中國邁入全面建設世界經濟強國新征程

經濟發展

學好用好習近平文化思想

摘要:黨中央提出,到2035年,中國特色社會主義現代化建設任務和發展的總體目標是,經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升,達到中等已開發國家水平。中華人民共和國成立70多年,創建了自主獨立完整的工業和國民經濟體系。改革開放40多年,中國取得了令世界矚目的巨大的經濟和科技成就,已經成為重要的創新型國家。新時代,中國確立了支撐有力的強國方略,加速從傳統工業化向新型工業化轉變,正在朝著創新強國的方向跨越,邁入全面建設社會主義現代化強國新征程。中國不僅創造了當代世界經濟史上的奇蹟,成為世界經濟增長的動力之源與穩定器,而且也成為世界首屈一指的經濟大國、製造大國、農業生產大國、創新大國、對外貿易大國、現代化基礎設施大國、市場主體創業大國;中國經濟實力、產業實力、科技實力、貿易實力、基礎設施實力以及綜合國力日益躍升壯大。為此,中國全面建設社會主義經濟現代化強國是建設社會主義強國的經濟基礎與重中之重,要繼續提高經濟實力、充分發揮作為世界最大規模、最具競爭力市場主體的積極性和創造性,全面建成世界經濟強國。

一、中國綜合國力的基礎是強經濟實力

(一)創造了令世界矚目的發展成就

經濟實力是國家綜合國力的基礎。中國改革開放40多年來,經濟、製造業、科技、對外貿易、基礎設施,尤其是交通運輸業都取得了前所未有的高速發展,國家實力大幅提升,後來居上,創造了令世界矚目的發展成就,從根本上改變了「一窮二白」的局面。中國從世界性工業化、現代化的落伍者到追趕者;從世界最貧窮之國成為世界第一大經濟體;從一個傳統農業國成為世界第一大製造國;從科技空白之國成為世界創新型國家;從貿易小國到世界第一貿易大國;從基礎設施小國到世界第一基礎設施強國;從計劃經濟體制的國有企業到躋身世界500強企業第一陣營。這些都為中國式經濟現代化強大夯實了經濟基礎。

新中國走過了70多年艱辛卓越的發展歷程。新時代,我們已經站在中國式現代化發展新的更高的歷史起點上,也大踏步地邁入世界經濟舞台中心。一方面,中國全面實現了第一個百年奮鬥目標;另一方面,也開啟了實現第二個百年奮鬥目標的新征程,全面建成社會主義現代化強國。為此, 黨的二十大報告提出了建設世界經濟強國、製造強國、交通強國、農業強國、科技強國、貿易強國和企業強國的宏偉藍圖。

(二)確立了支撐有力的強國方略

經濟、製造業、科技創新、貿易、基礎設施、企業等六大體系融為一體,才能形成相互需求、相互支撐、相互驅動、相互帶動的良性循環的強國方略。黨的十八大以來,中國先後制定了《中國製造2025》(2015年)、《創新驅動發展戰略綱要》(2016年)、《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》等,形成了中國獨特的經濟強國方略集。從供給與需求兩個方面看,經濟強國、製造強國、科技強國、貿易強國、交通強國、企業強國等因其具有極強的供求關係、互動關係和強化關係,因而就需要我們正確認識和處理好不同經濟強國目標之間的相互關係。

一是經濟強國是基礎。中國全面建成完整的國內需求體系,國民經濟是製造業的經濟基礎,也是科技創新的最大需求,經濟強,才能產業強、科技強,才能國家強。當前,中國正處在從要素和資本驅動向創新驅動轉變的關鍵時期,只有保證相對平穩的經濟增長,才能給製造業強國建設創造良好的環境,並對科技強國建設提供有力的支撐,即通過研發支出投入的持續增長支撐科技強國戰略的有力推進。

二是製造強國是核心。「製造業是國民經濟的主體,是科技創新的主戰場。」一個國家只有製造業強,才能實體經濟強,只有實體經濟強,才能宏觀經濟穩,才能國家強。當前,中國正在加快從全球價值鏈中低端向中高端轉變,只有推動製造業顯著發展,才能實現經濟保持中高速增長和產業邁向中高端水平「雙目標」,而且製造強國建設也將會對科技創新形成最大的「有效需求」。

三是科技創新強國是動力。「科技興則民族興,科技強則國家強。」中國創新驅動要成為引領發展的第一動力,從根本上推動發展方式向依靠持續的知識積累、技術進步和勞動力素質提升轉變,促進經濟向形態更高級、分工更精細、結構更合理的階段演進。因而,中國只有科技強,才能從供給側推動經濟強國與製造業強國建設。

四是世界級企業是龍頭。企業是國際競爭主體,同時也是參與國際經濟與科技競爭的主體。一方面,企業強國與經濟、製造業、科技等強國目標之間形成供求關係、互動關係和強化關係,促進中國經濟現代化發展良性循環,從科技強到產業強,從企業強到國家強;另一方面,國家強也必然促進科技強、企業強。

二、中國進入世界第一經濟大國行列

(一)新時代全面建成小康社會目標

2002年,黨的十六大報告提出了中國全面建成小康社會的目標,在優化結構和提高效益的基礎上,國內生產總值到2020年力爭比2000年翻兩番。2007年,黨的十七大報告提出中國全面建成小康社會的目標,實現人均國內生產總值到2020年力爭比2000年翻兩番。

本文嚴格按照聯合國等五大國際機構《國民帳戶2008年版》規定進行國際比較,即國際比較通常採用購買力平價方法(PPP)的國際元,而不採用現價美元匯率法。世界銀行資料庫公布了世界各國的購買力平價因子及相關國際比較數據。

進入21世紀,中國經濟保持了高速增長,國內生產總值(GDP)總量從2000年的10萬億元到2022年突破121萬億元,按購買力平價2017年國際元,相當於從4.36萬億國際元上升至25.61萬億國際元,2016年超過歐洲聯盟、2017年超過美國,GDP實際年均增速達到8.4%。其中,2000—2010年,中國在21世紀第一個10年GDP年均增速在10%以上;2015年之前,GDP增速在7%以上,而後增速在7%以下,為中高速增長階段。自此,中國邁入高質量發展階段。

從中國實現制定的經濟增長目標看,至2016年,中國已提前四年實現了2002年黨的十六大報告提出的「GDP到2020年比2000年翻兩番」的核心目標;2017年,中國已提前三年實現2007年黨的十七大報告「人均GDP到2020年比2000年翻兩番」的目標。

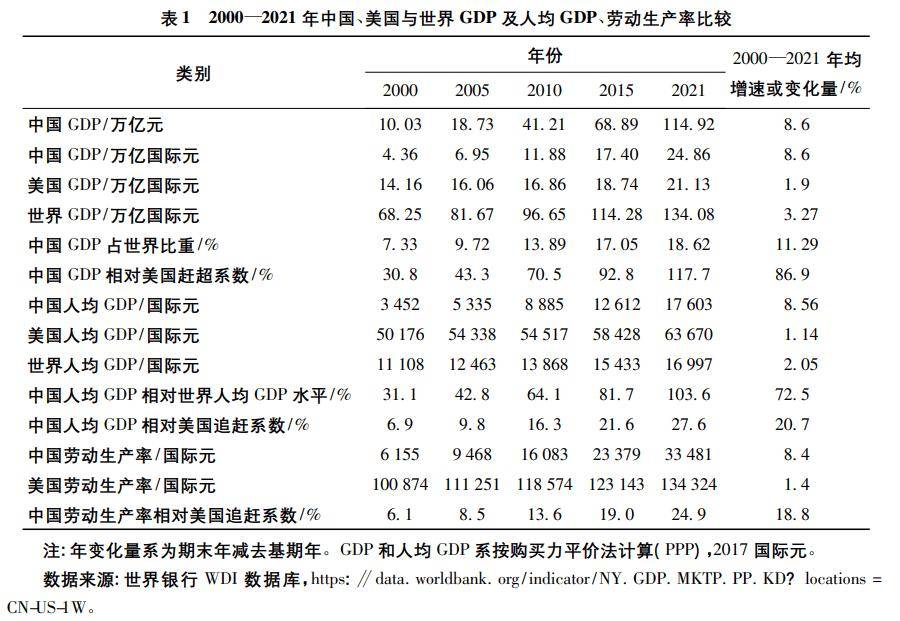

(二)成為世界經濟增長最大的動力之源與穩定器

中國經濟實力邁上了特大台階,從世界第三大經濟體躍居為世界第一大經濟體。根據世界銀行資料庫提供的國際數據比較,中國GDP(PPP,2017年國際元)於2001年超過日本,成為世界第三大經濟體,排在歐盟和美國之後。2000—2021年,中國GDP年均增速達到8.2%,明顯高於世界GDP年均增速(為3.3%),也大大高於美國GDP年均增速(為1.9%)。中國GDP占世界總量比重從2000年的6.4%上升至2021年的18.5%,提高了12.1個百分點,平均每年提高0.58個百分點(詳見表1)。中國對世界經濟增長的貢獻率在31.1%,是美國貢獻率(為10.6%)的2.9倍,是歐盟貢獻率(7.4%)的4.2倍。

中國既是世界經濟增長最大的動力之源,也是世界宏觀經濟最大的穩定器,且作用尤為突出。2008年,從美國爆發的國際金融危機導致全球經濟2009年首次出現負增長,而中國經濟增長達到9.4%,帶動世界經濟由負增長轉向正增長,2010年則達到5.4%。2020年,受新冠肺炎疫情衝擊,世界經濟增速負增長,為-2.8%。其中,美國為-2.8%,歐元區為-6.1%,日本為-4.3%,印度為-5.8%,俄羅斯為-2.7%;而中國2020年則為2.2%,2021年達到8.4%,並同時帶動世界經濟復甦,到2021年,世界經濟增速反彈到6.3%。這表明,中國經濟越強大,世界越受益。勞動生產率始終是中國加速追趕美國基本途徑之一。這充分反映了科技進步和創新驅動的重要作用。根據國家統計局提供的數據,2001—2021年,中國勞動生產率年均增速為8.4%;同時,根據世界銀行提供的勞動生產率數據,同期中國勞動生產率(PPP,2017年國際元)年均增速為8.1%,明顯高於美國勞動生產率增速(1.4%),相對於美國的追趕係數,從2000年的6.1%上升至2021年的24.9%,提高了18.8個百分點(詳見表1)。中國未來仍具有持續經濟追趕的後發優勢,並隨著人均勞動力固定資本、人力資本存量、科技進步貢獻率的不斷提高,勞動生產率水平將繼續穩定提高,進一步縮小與美國勞動生產率的相對差距。

三、中國進入世界第一製造大國行列

(一)創建獨立完整的工業和國民經濟體系

從歷史上看,中國是世界性工業化的落伍之國。1948年2月,時任美國國務卿馬歇爾曾公開預言,中國缺乏原料和工業資源,將來難以成為世界第一流強國。新中國經過70多年發展,尤其是改革開放,不僅工業製造業發展規模超過美國,而且高技術產品製造業也已超過了美國。中國工業化的實踐與發展是對馬歇爾荒謬預言的有力回擊。

1956年9月,黨的八大通過了《中國共產黨第八次全國代表大會關於政治報告的決議》,指出為了把中國由落後的農業國變成先進的工業製造國,必須在三個五年計劃或者再多一點的時間內,建成一個基本完整的工業體系。1949年,新中國從成立初期,面對「一窮二白」的基礎,至1978年,已經建立了比較獨立的、比較完整的工業體系和國民經濟體系。新中國成立30年時,國民經濟各部門取得的巨大成就,已經為實現四個現代化的偉大事業奠定了比較雄厚的物質基礎,創立了可以依靠的前進陣地。

製造業是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。新中國成立以來,尤其是改革開放後,中國製造業持續快速發展,建成了門類齊全、獨立完整的產業體系,有力推動工業化和現代化進程,顯著增強綜合國力,支撐中國世界大國地位。改革開放之後,中國進入經濟起飛、工業化加速發展階段。1978—2000年期間,中國工業增加值年平均增長率為11.6%,成為經濟增長的第一大發動機。到2000年,中國已躋身於世界工業大國前列,是世界第三大製造業國家,製造業增加值占世界比重達到7.8%;高技術產業增加值占世界比重的3.16%,居世界第4位,高技術產品出口額占世界比重的8.33%,居世界第3位,排在美國(為17.76%)、日本(為15.26%)之後。

進入21世紀,2002年,黨的十六大報告提出走新型工業化道路,2020年基本實現工業化目標。為此,當時的國家計劃委員會提出了四個量化指標:一是2000—2020年國內生產總值年均增速達到7.2%左右;二是2020年人均國內生產總值達到3000美元以上;三是城鎮化率超過50%;四是農業從業人員比重降到30%左右。

(二)加速從傳統工業化向新型工業化轉變

中國加速從傳統工業化向新型工業化轉變,成為世界最大的工業國、製造業國、製成品出口國、高技術產品出口國、高技術產業增加值國,提前實現了黨的十六大(2002年)提出的2020年基本工業化核心目標和主要指標。目前,中國已經開始出現後工業化時代的主要特徵,工業增加值占GDP比重達到高峰(2006年為42.0%),進而呈現下降趨勢。

一是中國工業保持高速增長。2000—2022年期間,按不變價格計算,中國工業增加值年均增速高達8.7%。2000年,中國工業增加值(2015年美元價格)相當於美國的34.5%;2002年超過日本,2010年超過歐盟,2011年超過美國,成為世界第一大工業生產國;到2021年,相當於美國的1.69倍、歐盟的1.86倍、日本的4.87倍。中國工業增加值占世界比重從2000年的7.9%上升至2022年的26.8%。

二是中國製造業保持高速增長。2000—2021年,中國和美國製造業增加值(美元現價)年平均增值率分別為12.7%和2.3%;中國於2011年超過美國,成為世界第一大製造業國;到2021年,中國製造業增加值相當於美國的1.95倍。中國製造業增加值占GDP比重在2006年達到32%的高峰,而後下降,到2021年,降至28%(詳見表2)。

三是中國製造業加速轉型。新時代,中國製造業加速從中低端向中高端轉變。2000年,中國高技術產業增加值占製造業增加值比重僅為9.6%,到2014年,上升至15.7%,平均每年提高0.44個百分點,明顯高於美國0.10個百分點。但是,中國高技術產業增加值占製造業增加值比重還是低於美國的比重(2014年為23.2%)。這意味著,中國不僅僅是世界第一大工業國、製造業國,還是世界第一大高技術產業國。

四是中國高技術產品出口額持續增長。中國高技術產品出口從2010年的4743.5億美元增長至2021年的9423.1億美元,年均增速為6.4%,與此同時,美國高技術產品出口額從2010年的1660.4億美元上升至2015年高峰的1752.4億美元,而後下降至2021年的1692.2億美元,相當於2010年的1.02倍,幾乎為零增長。中國高技術產品出口額相對於美國,從2010年的2.86倍上升至2021年的5.57倍。這也成為美國千方百計對中國發動高技術貿易戰的根本原因。這表明,美國不僅製造業走向衰落,而且除了極少數高技術產品之外,高技術出口能力也在衰落。為此,美國政府才採取非市場化的關稅與非關稅手段打壓中國。

《中國製造2025》行動綱領提出了國家製造業轉型升級的目標任務,推動中國製造業與信息化、網際網路化、數字化深度融合,向質量增長、中高端增長、國內外製造為主增長轉變,到2020年,中國基本實現工業化,製造業大國地位進一步鞏固。中國這一目標將如期實現,作為世界最大的工業國、製造業國、高技術國的地位愈加鞏固。這也正是美國前總統特朗普發動對中國貿易戰,叫囂「我們絕不能允許其他國家(指中國)在這個未來重要工業領域超過美國」的背景。然而,中國的工業實力、製造業實力、高科技實力,美國是無法撼動的。但是,我們也要清醒地看到,美國所掌握的核心高技術產業是不可能與中國分享的,更不可能出口中國。中國必須要堅持科技自立自強,需要從長計議制定《中國製造2035》行動綱要。

四、中國進入世界第一農業生產大國行列

(一)農業現代化是中國式現代化的重要組成部分

1956年,黨的八大通過的《中國共產黨章程》指出,中國共產黨的任務,就是有計劃地發展國民經濟,儘可能迅速地實現國家工業化,有系統、有步驟地進行國民經濟的技術改造,使中國具有強大的現代化的工業、現代化的農業、現代化的交通運輸和現代化的國防。這是中國共產黨實現社會主義現代化的基本任務,即簡稱「四個現代化」。1964年和1975年,周恩來代表毛澤東同志提出中國在20世紀內全面實現「四個現代化」目標,均包括了農業現代化。農業現代化是中國「四個現代化」的重要基礎。習近平總書記指出,強國必先強農,農強方能國強;沒有農業強國就沒有整個現代化強國,沒有農業農村現代化,社會主義現代化就是不全面的;必須把加快建設農業強國擺上建設社會主義現代化強國的重要位置,建設農業強國,基本要求是實現農業現代化。

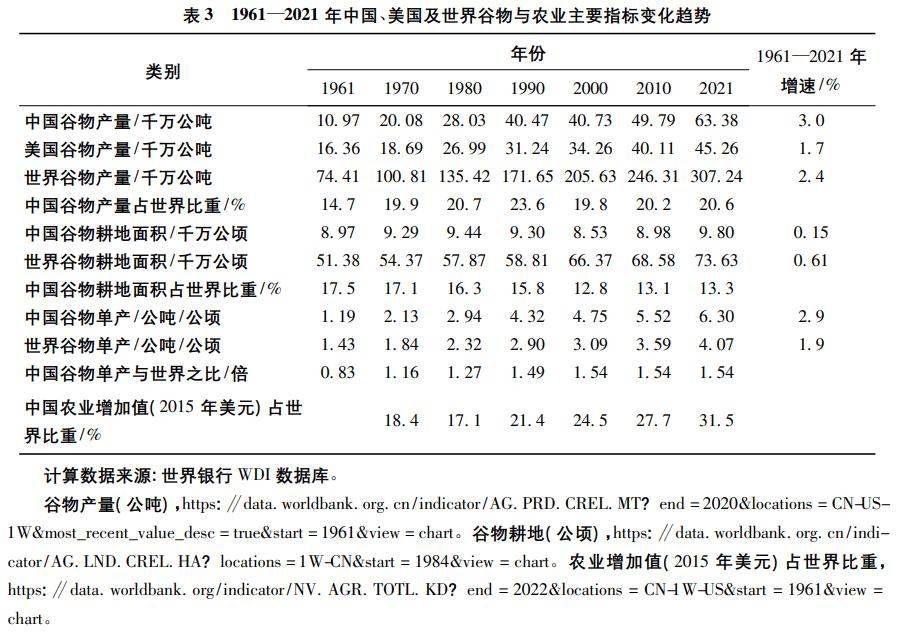

中國農業現代化取得了重大的進展,取得了舉世矚目的歷史性成就,用不足世界9%的耕地、6.5%的水資源供養了世界近20%的人口,人均主要農產品水平超過世界平均水平。中國成為世界主要農產品生產最大國,在19種主要農產品中,居第1位的有12種,居第2位的有2種,居第3位的有4種。1986年,中國穀物產量超美國居世界第1;2021年,中國穀物產量占世界比重達到20.6%,相當於美國穀物產量占世界比重(14.7%)的1.40倍;中國穀物單產高於世界平均單產,到2021年,相當於世界平均單產的1.54倍。按2015年美元價格,中國糧食總產量穩定在1.3萬億斤以上,農業綜合生產能力顯著提升。中國農業增加值占世界比重從1970年的18.4%上升至2021年的31.5%(詳見表3),相當於美國占世界比重(4.9%)的6.43倍,相當於經濟合作與發展組織(OECD)占世界比重(19.0%)的1.66倍。若按人均農業增加值計算,中國相當於世界平均水平的1.76倍。這也徹底有力回擊並宣告了美國學者萊斯特·布朗在1994年提出「2030年誰來養活中國」預言的破產。中國農業增加值占GDP比重持續下降,從1952年的50.5%下降至2022年的7.3%,彰顯了中國產業結構從農業為主到非農業為主的歷史性、根本性轉變,為中國式現代化發展發揮了基礎性、戰略性、長期性作用,也為世界其他發展中國家實現農業現代化提供了成功典範和寶貴經驗。

(二)建設農業強國的目標

2017年5月,習近平總書記首次提出建設農業強國的目標。他指出,中國是農業大國,有著悠久農耕歷史和燦爛農耕文化,農業現代化關鍵在科技進步和創新,要立足中國國情,遵循農業科技規律,加快創新步伐,努力搶占世界農業科技競爭制高點,牢牢掌握中國農業科技發展主動權,為中國由農業大國走向農業強國提供堅實科技支撐。他強調,中國要強,農業必須強;中國要美,農村必須美;中國要富,農民必須富。黨的十九大報告明確提出實現農業現代化以及建成農業強國目標,黨的二十大報告再次對實現農業現代化及農業強國作出戰略部署。中國堅持農業農村優先發展,堅持城鄉融合發展,暢通城鄉要素流動;加快建設農業強國,紮實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興;全方位夯實糧食安全根基,全面落實糧食安全黨政同責,牢牢守住十八億畝耕地紅線,逐步把永久基本農田全部建成高標準農田,深入實施種業振興行動,強化農業科技和裝備支撐,健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制,確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中;樹立大食物觀,發展設施農業,構建多元化食物供給體系;健全糧食流通體系,增強儲備調控能力;實現農業穩產增產根本靠科技,不斷提高土地產出率、勞動生產率和資源利用率;加強農田水利設施建設,加快推進農業機械化、設施化、數字化、智能化;大力發展農產品加工業,從低端產品、低附加值率向中高端產品、高附加值率邁進,將農產品優勢轉變為產業優勢、國內市場優勢甚至國際市場優勢。同時,中國強調發展鄉村特色產業,拓寬農民增收致富渠道;鞏固拓展脫貧攻堅成果,增強脫貧地區和脫貧群眾內生髮展動力;統籌鄉村基礎設施和公共服務布局,建設宜居宜業和美鄉村,使鄉村旅遊業持續發展,成為鄉村及農民家庭的重要收入來源;鞏固和完善農村基本經營制度,發展新型農村集體經濟,發展新型農業經營主體和社會化服務,發展農業適度規模經營;深化農村土地制度改革,賦予農民更加充分的財產權益;保障進城落戶農民合法土地權益,鼓勵依法自願有償轉讓;完善農業支持保護制度,健全農村金融服務體系,等等。此外,中國繼續加強農村基礎設施建設,2022年,農村地區網際網路普及率為61.9%,低於全國普及率的75.6%,略低於世界平均普及率的63%,未來的目標是力爭儘早實現全覆蓋、全服務。

五、中國進入世界創新型國家行列

(一)抓住戰略機遇期

21世紀前20年,既是中國經濟社會發展的重要戰略機遇期,也是科技事業發展的重要戰略機遇期。2006年,黨中央提出總體目標,到2020年,中國自主創新能力顯著增強,科技促進經濟社會發展和保障國家安全能力顯著增強,基礎科學和前沿技術研究綜合實力顯著增強,取得一批在世界具有重大影響的科學技術成果,進入創新型國家行列,為全面建設小康社會提供強有力的支撐。為此,國務院制定了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020)》,提出了自主創新、重點跨越、支撐發展、引領未來的指導方針,2020年的總體目標、五個具體指標和總體部署。2012年,黨的十八大報告提出,實施創新驅動發展戰略,強調科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,必須擺在國家發展全局的核心位置,並要堅持走中國特色自主創新道路。

2016年,《國家創新驅動發展戰略綱要》(簡稱《綱要》)提出,中國建設世界科技強國的「三步走」戰略目標,以及八個方面的主要戰略任務。第一步,到2020年進入創新型國家行列,基本建成中國特色國家創新體系,有力支撐全面建成小康社會目標的實現。為此,《綱要》提出,科技進步貢獻率提高到60%以上,知識密集型服務業增加值占國內生產總值的20%,研究與試驗發展(R&D)經費支出占國內生產總值比重達到2.5%。黨的十八大以來,中國在實施創新發展驅動戰略取得了顯著成效,科技進步對經濟增長率的貢獻率,從2012年的52.2%提高至2020年超過60%,提高了7.8個百分點;研究與試驗發展(R&D)經費支出占國內生產總值比重從2012年的1.97%提高至2020年的2.41%,2022年達到2.55%;高技術產業增加值占規模以上工業增加值比重從2012年的9.4%提高至2020年的15.1%,提高了5.7個百分點。中國「在重大科技成果產業化方面取得了突破,創新性國家重大建設成果豐碩,天宮、蛟龍、天眼、悟空、墨子、大飛機等重大科技成果相繼問世,科技實力進入世界前列」。中國在世界智慧財產權組織的全球創新指數排名,從2012年的第34位升至2022年第11位,躍升世界創新型國家行列,即將進入世界前10位。根據黨的二十大報告的目標要求,中國是有信心有把握實現「到2035年,將進入創新型國家前列」的宏偉目標。

(二)取得具有國際影響力的科學技術成果

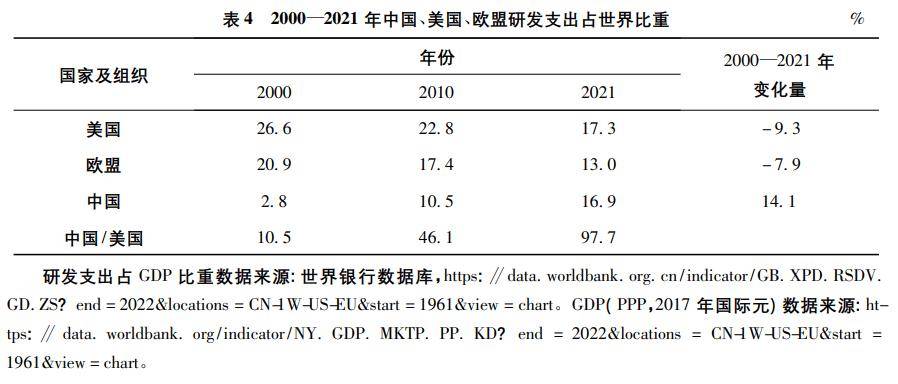

進入21世紀,中國研發經費投入強度(與GDP之比)實現歷史性突破,從2000年的0.89%提高至2022年的2.55%,已接近OECD平均比重的2.71%。中國研發支出大幅度增長,從2000年的896億元增長至2022年的30870億元,按購買力平價2017年國際元計算,從2000年388億國際元上升至2022年7367億國際元,年均增長率15.2%;其中2021年市場主體的企業資金投入比重近4/5(為78.0%),政府資金投入比重近1/5(為19.0%)。2021年,中國基礎研究經費投入占研發經費投入比重從2015年的5.05%提高到6.16%,基礎研究經費投入為1504億元,相當於359億國際元,預計到2025年將達到2800億元左右,相當於668億國際元。從國際比較看,中國研發支出占世界比重從2000年的2.8%上升至2021年的16.9%,提高了14.1個百分點,相對美國的追趕係數從2000年的10.5%上升至2021年的97.7%。中國已經超過了歐盟,躍居世界第2位,即將超過美國,躍居世界第1位(詳見表4)。

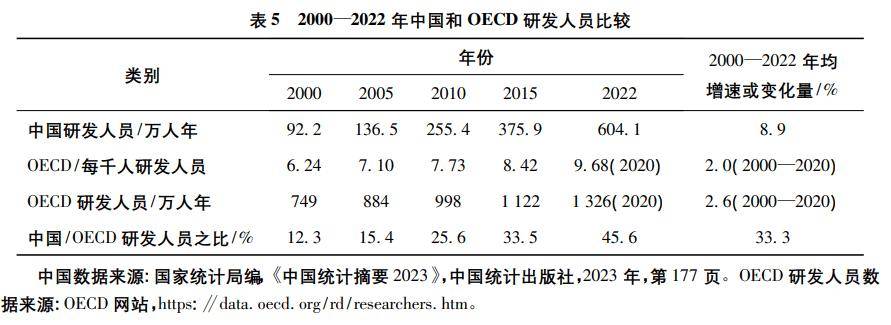

研發人力資源成為中國創新長期優勢和最重要的國家人才戰略資源。按從事研發活動人員全時當量口徑計算,中國從2000年的92.21萬人年增加至2022年的604萬人年,相當於2000年的6.55倍,年平均增長率8.9%,大大高於OECD國家2000—2020年的2.6%。2000年,中國研發人員數僅相當於經濟合作與發展組織(OECD)成員國研發人員數的12.3%,到2022年,已提高至45.6%(詳見表5),居世界第1,成為中國科技創新最重要的人才來源。正如黨的二十大報告所指出,「我國研發人員總量居世界首位。」但從擁有世界級研發人才資源來看,仍是中國科技人才結構最大的短板,但又是未來中國最大的發展潛力。中國既要繼續大力發展培養研發人員,更要採取有效的措施在全球範圍內大力吸引全球頂級科學家或國際合作、短期訪問講學,以「聚天下英才而用之」。

到2035年,中國力爭研發人員全時當量比2022年再翻一番,超過1200萬人年以上,成為世界最大的研發人力資源國家,由此「實現高水平科技自立自強,進入創新型國家前列」的宏大目標。

中國基礎科學研究能力大幅提高,躍居世界前列。根據美國國家科學基金會提供的信息,中國科技期刊論文發表數,從2000年的5.33萬篇上升至2020年的66.97萬篇,是美國(45.59萬篇)的1.47倍,2000—2020年均增速達到13.5%。中國熱點論文世界占比持續增長,世界熱點論文數量首次排名第1位。高被引論文數量繼續保持世界排名第2位。中國發表在國際頂尖期刊論文數量世界排名繼續保持在第2位,高水平國際期刊論文數量排名保持在第1位。這表明,中國已經提前實現《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020)》提出的「國際科學論文被引用數均進入世界前5位」的預期目標,也標誌著中國基礎研究進入世界前列。在2000—2020年期間,中國科技期刊發表的論文對全球的貢獻率高達33.1%,相當於歐盟貢獻率(15.2%)的2.18倍,相當於美國貢獻率(8.0%)的4.14倍;到2020年,中國科技期刊論文占世界比重達到22.8%,已經高於美國15.5%、歐盟19.5%,大大高於日本3.4%(詳見表6)。中國已經成為世界三大基礎研究中心之一。

中國居民發明專利申請量從2000年的2.5萬件,上升至2022年的146.5萬件,相當於2000年的58.6倍,年均增速高達20.3%;中國在2009年超過美國,2010年超過日本,2015年超過OECD總和,占世界總數比重從2000年的3.1%提高至2020年的58.4%,相當於美國總數的4.98倍,相當於日本總數的5.93倍,提前實現《國家中長期科學和技術發展綱要(2006—2020)》提出的,到2020年「本國人發明專利年度授權量進入世界前5位」的目標。2018年,全球有效專利達到1400萬件,美國約有310萬件有效專利,占世界總量比重的22.1%;中國有240萬件,占世界總量比重的17.1%;日本有210萬件,占世界總量比重的15.0%。美國有效專利中有1/2來自國外,而中國的有效專利來自國內的占到70%。2021年,中國申請人通過《專利合作條約》(PCT)途徑提交的國際專利申請達6.95萬件,連續第三年位居申請量排行榜首位。根據美國科學基金會《2022美國科學工程指標》報告提供的數據,中國申請的國際專利占世界比重從2010年16%上升至2020年的49%,歐盟(27國)的比重從12%降至8%,美國的比重從15%降至10%,日本的比重從35%降至15%,三者合計為33%。中國知識密集型產業產出從2010年的948億美元上升至2019年的19819億美元,超過了美國的13017億美元、歐盟的10753億美元,分別是美國的1.5倍、歐盟的1.8倍。2011年,中國超過美國,成為世界上最大的知識密集型產業(KTI)生產國,並在全球KTI製造業產出比重,從2010年的18%提高至2019年的31%,成為世界上最大的KTI生產國。

中國建成了全球規模最大的固定寬頻網絡和4G網絡,全國行政村通寬頻已達到98%,行政村通4G的比例達到97%;光纖寬頻用戶占比達到91%,4G用戶占比達到75%;用戶月均使用流動流量達到7.2GB,為全球平均水平的1.2倍。中國數字經濟總量從2002年的1.22萬億元上升至2022年的50.2萬億元,按當年人民幣對美元年平均匯率7.07計算,約合7.10萬億美元;2002—2022年均增速高達20.4%,占GDP比重從10.30%上升至41.49%,提高了31.19個百分點(詳見表7)。2020年,中國數字經濟核心產業增加值占GDP比重為7.8%,預計到2025年達到10%,將成為經濟增長最大的新動能。

六、中國進入世界第一貿易大國行列

進入21世紀,中國加入世界貿易組織(WTO),全面開放國內市場,大規模地參與經濟全球化,躍居世界最大的貿易體之一。

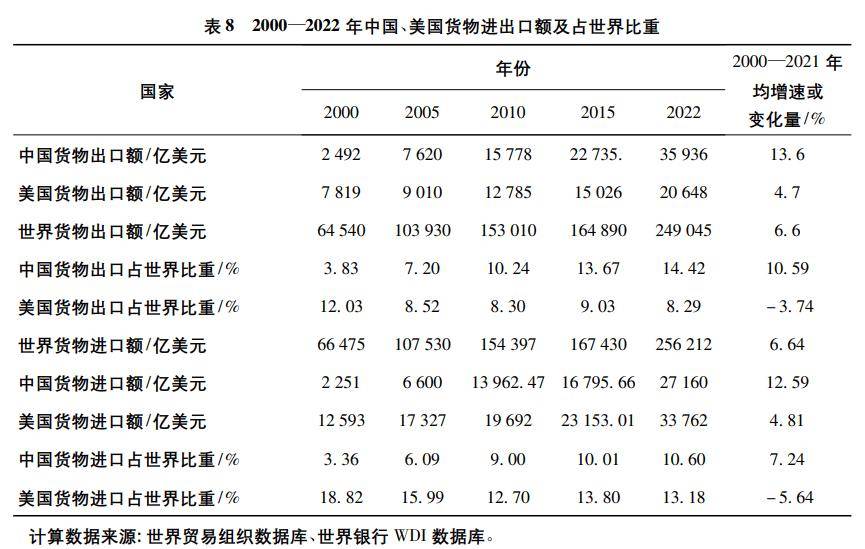

中國貨物進出口總額從2000年的4743億美元元上升至2022年的63096億美元,相當於2000年的13.3倍;貨物進出口貿易額占世界比重從2000年的3.62%提高至2022年的12.49%。中國在世界貨物進出口貿易的排名從2000年的第8位,相繼超越英國、法國、德國和日本,並在2013年超過美國,躍居世界第1位。中國居世界最大貿易國地位更加鞏固。

中國貨物出口貿易額從2000年的2492億美元上升到2022年的35636億美元,年均增速為12.85%,占世界比重從2000年3.86%上升至2022年的14.43%,於2009年之後保持世界第1;2022年,相當於美國1.74倍。中國貨物進口貿易額從2000年的2251億美元上升至2022年的27160億美元,年均增速為11.99%,占世界比重從2000年的3.39%提高至2022年的10.60%,於2009年之後保持世界第2,居美國之後,相當於美國的80.4%(詳見表8)。中國對外貿易需要從長期的出口導向增長向進出口基本平衡的方向轉變,逐步減少巨額美元外匯儲備,2020年高達31277億美元,獲得了更大對外貿易進口紅利。

中國的貿易結構不斷優化,高技術出口額占製成品比重2002—2021年一直在30%左右,明顯高於日本(2021年18%)、美國(2021年為20%)。中國高技術出口從2007年的3426億美元上升至2021年的9423億美元,加上香港的4316億美元,合計為13739億美元,相當於歐盟(7007億美元)的1.96倍,相當於美國(1692億美元)的8.12倍。2019年,中國高技術出口額占世界比重高達25.1%,居世界首位的地位更加鞏固。這也成為美國對中國發動貿易戰、高技術戰的主要背景,充分反映了百年大變局的大變遷。

中國服務貿易發展迅速,居世界位次由1982年的第34位上升至2014年的第2位。中國服務出口額從2000年的787億美元到2021年已經達到3384億美元,相當於2000年4.30倍,年均增速為7.2%。中國服務貿易出口占世界比重由2000年4.6%上升至2021年的5.5%,與美國的相對差距仍在3.84倍,居世界第5位;服務貿易進口額占比由2.2%上升至6.7%,居世界第3,排在美國(為9.7%)、德國(7.1%)之後。這表明,中國在發展服務貿易方面還有巨大的潛力,貨物貿易增長的同時加大服務貿易增長,今後需要加快建設更高水平開放型經濟新體制,全面提高水平,推進貿易和投資自由化、便利化,推進規則、規制、管理、標準等制度型開放。例如,中國不斷加強海南自由貿易港建設,以貨物貿易「零關稅」、服務貿易「既准入又經營」為方向,推進貿易自由化、便利化;構築與更高水平開放匹配的監管和風險防控體系;推動共建「一帶一路」高質量發展;在發展中國家率先構建面向全球的高標準自由貿易區網絡,優化自由貿易區布局。

中國貿易夥伴已經發展到世界240多個國家和地區,其中是140多個國家和地區的重要貿易夥伴。從2004年起,歐盟和美國已連續14年位列中國第一和第二大貿易夥伴。2011年起,東協成為中國第三大貿易夥伴;2019年,東協超過美國,成為中國第二大貿易夥伴;2020年,東協超過歐盟,成為中國第一大貿易夥伴;2022年,中國與東協進出口總額達到9753億美元,占中國進出口總額比重15.5%。「一帶一路」倡議提出以來,中國與沿線國家貿易關係日趨緊密。2013年到2022年,中國與「一帶一路」沿線國家貨物進出口從1.04萬億美元擴大到2.07萬億美元,翻了一番,年均增長8%。

中國已連續多年成為全球第二大外資流入國。2022年,中國實際使用外商直接投資1891億美元,規模為1983年的206倍,年均增長14.6%;對外直接投資流量累計超過1.52萬億美元,對外承包工程完成營業額累計超過1.57萬億美元。總體而言,中國作為世界第一貿易大國的地位更加鞏固,在全球外國直接投資中的地位和作用日益凸顯,正在加快建設世界貿易強國。但是,中國外貿總體上仍然是大而未強,重點應鼓勵高技術、高質量、高附加值產品出口,提升在全球價值鏈中的地位。

七、中國進入世界第一基礎設施強國行列

國家經濟現代化包括了基礎設施現代化,它是國家經濟現代化的物質工程基礎,能夠有效地為社會生產和居民生活提供公共服務,保障國家社會經濟活動正常運行,同時促進各地區互聯互通、促進各類要素自由流動、促進國內統一大市場、促進區域經濟一體化、促進經濟全球化。進入21世紀,中國進行了一場人類歷史上前所未有的基礎設施投資,極大地推動了基礎設施現代化。根據OECD資料庫提供的信息,中國基礎設施投資總額從2000年的260.8億歐元上升至2017年的6340.8億歐元,相當於2000年的24.3倍,年均增速為20.65%,很大程度超過美國基礎設施投資年均增速(為1.02%)。中國基礎設施投資相對美國占世界比重,在2005年超過美國,從2000年的35.9%提高到2017年的734.7%(詳見表9)。

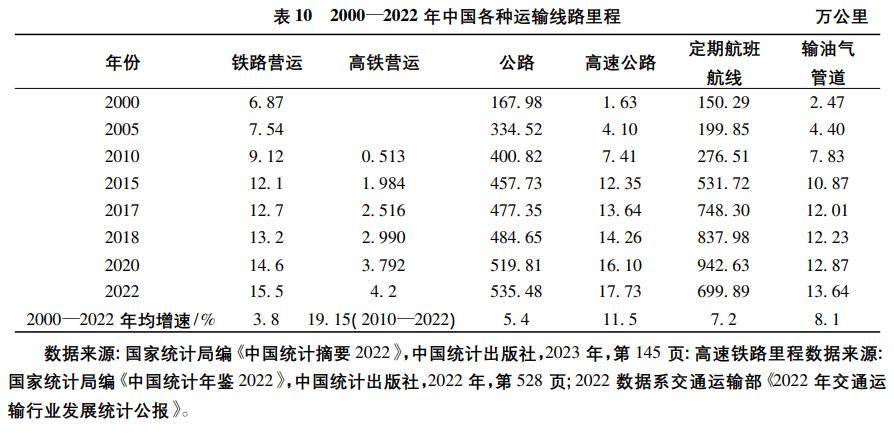

進入21世紀,中國交通基礎設施建設實現跨越式發展,建立了世界最大規模、最先進的現代化運輸網絡,成為世界上唯一高速鐵路成網運行的國家。2022年末,中國營運鐵路總里程15.49萬公里,居世界第2位。其中高鐵營運里程達到2.5萬公里(詳見表10),占鐵路營運里程19.8%,占世界高鐵總里程的66.3%,居世界第1位;電氣化鐵路里程8.6萬公里,複線鐵路里程7.18萬公里,電氣化率和複線率分別達到68.2%和56.5%,分居世界第1和第2位。中國高鐵客運量從2008年的734萬人到2021年升至19.22億人次,相當於全國平均每人乘坐了1.36次高鐵,占鐵路客運量比重從0.5%提高至63.4%,即用占鐵路營運總里程的26.6%,服務了全國3/5以上的鐵路客運量。

中國公路里程從2000年的160.98萬公里增加到2022年的535萬公里,居世界第2位,排在美國(為658.66公里)之後。中國高速公路迅速發展,自1988年,有了第一條高速公路;到2000年,已達到1.63萬公里;到2022年,高達到17.73萬公里(詳見表10)。中國高速公路總里程超過美國居世界第1位,覆蓋97%的20萬以上人口城市及地級行政中心,許多省縣縣通高速公路;農村公路總里程達到405萬公里,居世界第1;有99.64%的鄉鎮和99.47%的建制村通了硬化路;有99.1%的鄉鎮和96.5%的建制村都通了客車。2018年,全國營運的客運量完成了179億人次,貨運量完成506億噸。

中國已經建成了橫貫東西、縱貫南北、內暢外通的現代綜合運輸通道網絡布局,基本建成了「四沿通道」,即沿海高速鐵路、沿海高速公路和沿江高速鐵路,以及建設沿邊公路,不斷推進與周邊國家跨境通道和「一帶一路」沿線通道建設。

中國內河航道里程從2000年的11.93萬公里增加至2022年的12.80萬公里,居世界第1位,建成「兩橫一縱兩網十八線」為主體的內河航運體系。目前,中國已在長江上建成在建各式現代化橋樑超過115座,長江既是中國乃至世界最大的黃金水道,也是中國南北方互聯互通的江上之橋,更成為中國經濟最發達、經濟密度最高、經濟效益最好的超大規模的經濟帶。

中國航空運輸能力大幅度提升,服務覆蓋全國88.5%的地市,76.5%的縣,形成以國際樞紐機場為中心,共有220座國際機場,區域樞紐機場為骨幹,共有400個航空港,其他幹線、支線機場相互配合的大格局,定期航班國內通航城市224個,國際定期航班通航60個國家的158個城市。中國民航客運量從1975年的100萬人次上升至2019年的6.60億人次,年平均增長率高達15.9%,大大高於世界同期年均增速5.4%。中國民航客運量占世界比重從0.23%上升至14.8%,相當於美國客運量的71.2%。中國已經成為世界第二大民用航空市場,正處在民航交通快速發展的大眾化、普及化、多元化、國際化的黃金髮展階段,未來還有巨大的發展潛力,迅速趕超美國。

中國已經從世界內陸型大國變成世界海洋型強國。「班輪運輸相關指數」包含五個量化指標:船舶數量、船舶貨櫃承載能力、最大船舶規模、服務量以及在一國港口部署貨櫃船舶的公司數量。其數據顯示,計算時取最領先的國家定義為100,也就是中國2004年的數據。到2021年,中國已經達到了171,大大超過韓國的111.3、新加坡的110.7、美國的102.6。2021年,中國港口完成貨櫃吞吐量2.63億TEU,占世界比重的31.3%,相當於美國6055萬TEU的4.34倍。這表明,中國不僅是世界第一陸上交通大國,也已經成為世界第一海洋運輸大國,通過輻射到全世界七大洲所有的港口,海運承擔了全國90%以上外貿貨物運輸量,也占據世界主要港口貨物吞吐總量的1/3以上。這就是為什麼中國有能力、有意願打造世界最大的海上絲綢之路,為世界提供巨大的公共產品,促進各大洲、各國、各地區的互聯互通。

中國交通運輸規模總量位居世界前列,成為名副其實的世界最大的現代化交通之國。根據中共中央、國務院《交通強國建設綱要》(2019年),到2035年,基本建成交通強國。中國現代化綜合交通體系基本形成,人民滿意度明顯提高,支撐國家現代化建設能力顯著增強;擁有發達的快速網、完善的幹線網、廣泛的基礎網,城鄉區域交通協調發展達到新高度;基本形成「全國123出行交通圈」(都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋)和「全球123快貨物流圈」(國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達);旅客聯程運輸便捷順暢,貨物多式聯運高效經濟;智能、平安、綠色、共享交通發展水平明顯提高,城市交通擁堵基本緩解,無障礙出行服務體系基本完善;交通科技創新體系基本建成,交通關鍵裝備先進安全,人才隊伍精良,市場環境優良。中國基本實現交通治理體系和治理能力現代化,交通國際競爭力和影響力顯著提升。為此,在新的歷史起點上,中國正在加快建設交通強國,努力實現由交通大國向世界交通強國的轉變。

中國已經成為世界最大的通訊網絡國家。2008年,中國寬頻網際網路用戶超過美國;到2021年,中國寬頻網際網路用戶達到5.36億戶,占世界比重的40.3%,大大超過美國占世界比重的9.5%。2021年,中國網際網路普及率已經達到73.0%,行動電話用戶達到16.43億戶,相當於美國3.62億戶的4.54倍。其中,中國已經建成世界規模最大的4G網絡,用戶接近13億,高速光纖覆蓋鄉鎮及98%以上的行政村,固定寬頻家庭普及率、移動寬頻家庭普及率分別達96%、108%。目前,中國5G行動電話用戶高達3.55億戶。根據《5G發展總體規劃(2020—2025年)》,到2025年,中國5G用戶網絡將普及到56%,用戶總規模超過8億戶。根據全球移動通信系統協會《2022全球移動經濟發展》報告(2022年3月),2022年,全球5G總連接數將達到10億。這表明,中國已經在5G領域引領世界潮流,正在加快建設世界網絡強國。

八、中國成為世界最大的創業與市場主體國家

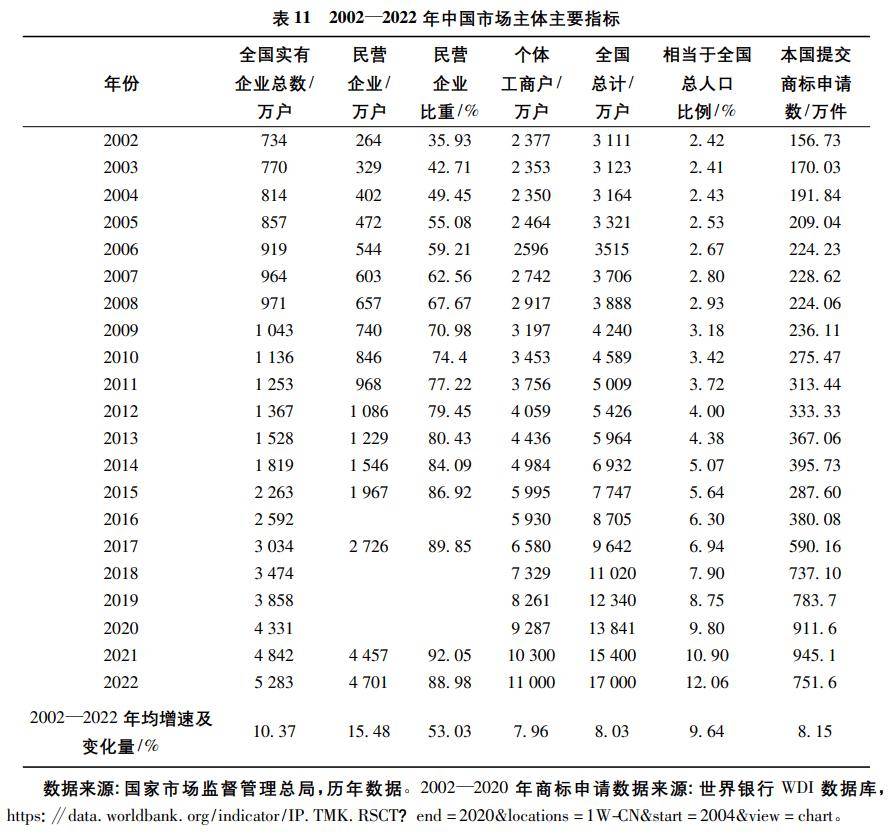

進入21世紀,中國市場主體爆發性增長,市場主體註冊數從2002年3111萬戶上升至2022年的1.7億戶,年均增長率為18.6%,相當於全國總人口比例從2.42%上升至12.06%,提高了9.64個百分點,相當於全國就業人口比例從4.25%上升至2022年的23.2%。這意味著,中國每5個就業者至少有一名是創業者,從而創造了世界最大規模的就業人口(2022年為73351萬人)。全國登記企業在冊總數從2002年的734萬戶上升至2022年的5282.6萬戶,年均增速達到21.8%;其中民營企業註冊數增長最快,從2002年的264萬戶到2022年達到4701萬戶,年均增速高達15.48%,占企業總數比重從2002年的35.93%提高至2022年的88.98%,提高了53.03個百分點。個體工商戶從2002年的2377萬戶上升至1.1億戶,年均增長率達到7.96%(詳見表11)。中國不僅成為世界最大的市場主體國家,而且也成為世界最大的創業國家、企業家王國。這都成為創造中國經濟財富的主體,也成為中國經濟持續增長的動力來源。

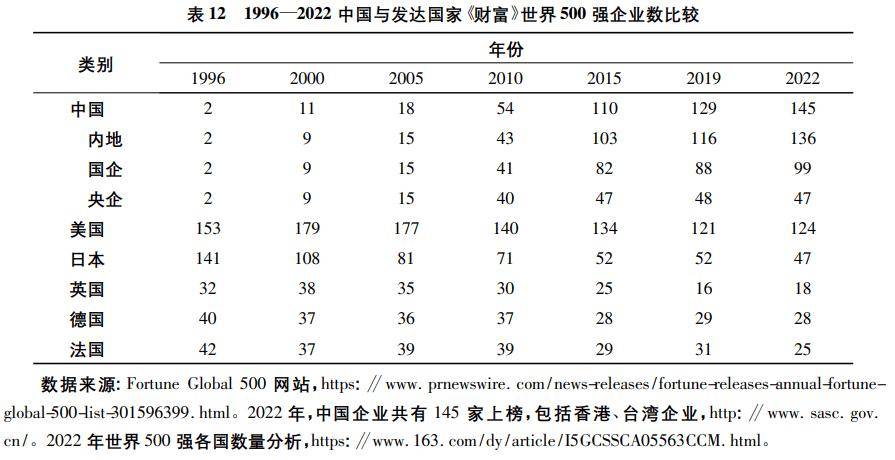

企業興,國家興;企業強,國家強。企業強最重要的標誌就是進入《財富》世界500強排行榜,而進入世界500強企業行列,一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單。2000年,中國企業在《財富》世界500強中的僅有9家,並且都是國企,主要為中央企業;而美國則高達179家,日本為108家。2008年,在爆發國際金融危機之後,2010年,中國企業(包括香港)進入世界500強企業,榜上有名的超過50家,美國降至140家,日本降至71家。2015年,中國企業(包括香港)超過100家。到2022年,中國企業(包括香港、台灣)上升至145家,已超過美國(124家),是第3位的日本(47家)的3倍之多;並且內地企業上榜總數為136家,其中國有企業99家,包括中央企業47家、財政部出資企業13家、地方國有企業39家,其餘為民營企業37家;由此,形成了中國獨特的世界500強企業中的「中國兵團」。同時,中國企業有35家進入前100強(內地企業34家),其中有16家進入前50強(內地企業15家)(詳見表12)。

中國成為世界最大的本國提交商標申請數大國,從2002年的156.73萬件上升至2022年751.6萬件;商標註冊量為617.7萬件。截至2022年底,有效註冊商標4267.2萬件,收到中國申請人馬德里商標國際註冊申請5827件。2014年的395.73萬件,占世界比重從20.48%上升至50.46%,2001年,中國超過美國,2011年,超過OECD,到2014年,中國相當於美國總數(為28.33萬件)的7.05倍,2017年,相當於OECD總數(為138.23萬件)的4.28倍。到2018年;中國商標申請數達到737.10萬件,相當於2002年的4.70倍,年均增速高達10.16%。

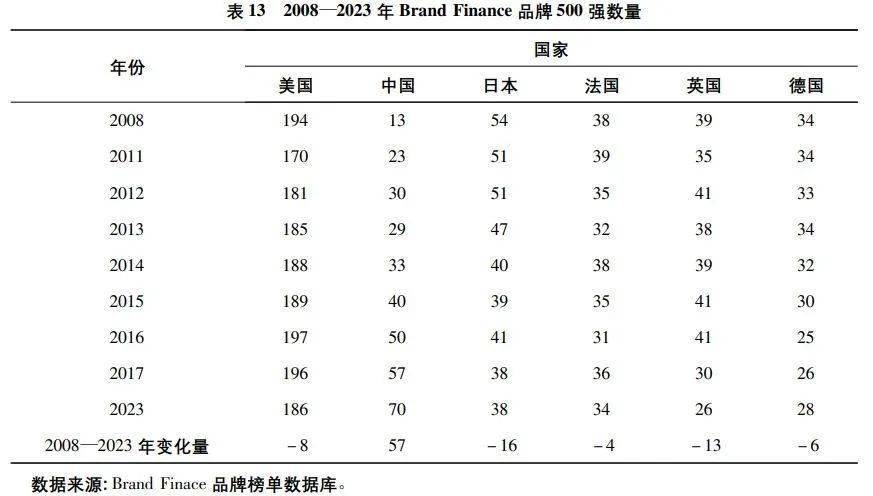

2020年,中國居民提交的商標申請數占世界比重的61.5%,相當於美國的16.6倍。截至2022年底,中國有效商標註冊量為4267.2萬件,通過馬德里系統向中國國家知識產權局提交的國際商標註冊數從2004年的52.76萬增至2017年的553.9萬件,占世界比重從25.9%提高至56.6%,大大超過美國占世界比重(2017年為4.4%)。世界品牌500強數據來源於英國評估諮詢公司「品牌金融」(BrandFinance)公司發布的歷年排名數據(詳見表13)。從2008—2019年的排名變化情況來看,美國一直是世界品牌第一大國,在品牌500強中一直保有接近200家,占到總量近40%。但是,中國在10年間快速追趕,在2011年超過瑞士、2014年超過德國、2015年超過法國和日本、2016年超過英國之後,躍居世界第2,於2019年有77個品牌上榜。2019年,世界500強榜單中,中國品牌總價值高達13074億美元,是2008年總價值(為923億美元)的14.2倍,占比從3.0%提高至19.0%,比日本(6.1%)、德國(5.8%)、法國(4.5%)的總和(16.4%)還要高,從世界第6位躍居世界第2位,僅次於美國(為45.4%)。

2023年,中國和美國入選數量合計256個,占了世界品牌500強最新名單的51.2%。根據最新世界品牌500強中國企業名單排名顯示,中國70個品牌分布於19座城市,入選數量較多的城市包括北京(34)、深圳(8)、上海(7)、杭州(3)、廣州(2)、香港(2)。總之,中國改革開放40多年創造了世界最大的市場經濟主體國家,產生最多的企業家和創業家,創造了當代世界經濟史上的奇蹟,不僅成為世界最大的經濟體、貿易體、發明專利國、專利申請國等,而且創造了世界最大規模的就業崗位,真正實現了充分就業目標。這充分證明,改革就是解放生產力、發展生產力、創造生產力。

九、中國不斷壯大增強經濟實力、科技實力、綜合國力

中國已經進入全面建設社會主義現代化強國新時代。2023年3月,習近平總書記在第十四屆全國人民代表大會第一次會議講話指出,從現在起到21世紀中葉,全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興,是全黨全國人民的中心任務。在強國建設、民族復興的新征程,我們要堅定不移推動高質量發展。要完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,著力提升科技自立自強能力,推動產業轉型升級,推動城鄉區域協調發展,推動經濟社會發展綠色化、低碳化,推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長,不斷壯大我國經濟實力、科技實力、綜合國力。中國建設社會主義經濟現代化強國是建設社會主義現代化強國的經濟基礎與重中之重,要繼續全面提高中國經濟實力、產業(特別是製造業)實力、科技實力、貿易實力、基礎設施實力及其綜合國力,充分發揮世界最大規模、最具競爭力市場主體和就業人員的積極性、創造性。

【胡鞍鋼:長安街讀書會成員、清華大學國情研究院院長】

註:授權發布,本文已擇優收錄至「長安街讀書會」理論學習平台(「學習強國」學習平台、人民日報、人民政協報、北京日報、重慶日報、新華網、央視頻、全國黨媒信息公共平台、視界、北京時間、澎湃政務、鳳凰新聞客戶端「長安街讀書會」專欄同步),轉載須統一註明「長安街讀書會」理論學習平台出處和作者。

責編:邱詩懿;初審:陳佳妮、許雪靖;複審:李雨凡、程子茜

「長安街好書」長安街讀書會年度推薦幹部學習書單(經典篇、熱門篇)

「好書推薦」長安街讀書會首部為黨獻策理論讀物《學思平治——名家談中華民族現代文明》出版發行

長安街直播

長安街讀書會是在中央老同志的鼓勵支持下發起成立,旨在繼承總理遺志,踐行全民閱讀。為中華之崛起而讀書、學習、養才、報國。現有千餘位成員主要來自長安街附近中央和國家機關各部委中青年幹部、中共中央黨校(國家行政學院)學員、全國黨代表、全國兩會代表委員等喜文好書之士以及黨中央、國務院確定的國家高端智庫負責人,中央政治局集體學習主講專家和中央各主要出版機構的資深出版人學者等。新時代堅持用讀書講政治,積極傳承發展中華優秀傳統文化。