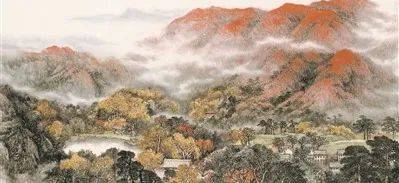

香山秋韻 (中國畫,局部) 李德福、鄭山麓、金連經、張廣志作

北京香山,是巍巍太行的余脈,不僅以秋日紅葉聞名遐邇,也是中國革命史上的一處重要坐標。

這裡曾見證抗戰烽火,也迎來新中國的曙光。這裡是我們黨領導解放戰爭走向全國勝利、新民主主義革命取得偉大勝利的總指揮部,是中國革命重心從農村轉向城市的重要標誌,在中國共產黨歷史、中華人民共和國歷史上具有非常重要的地位。

天若有情天亦老,人間正道是滄桑。香山紅葉分外妍,或許正因其承載的紅色歷史。在新中國75歲華誕即將到來之際,讓我們跟隨作者筆觸,領略香山四季,追憶光榮歷史,感悟偉大革命精神。

——編 者

第一次爬香山,是在上小學的時候。記憶里,那座海拔不過575米的山很高,高到它的主峰香爐峰又稱「鬼見愁」。許多年後,即使戍邊西陲,走過10多座海拔5000米以上的哨所營盤,我依然對香山充滿敬畏。

香山爬得多了,逐漸領略過它的四季色彩,感觸到它的歷史溫度,我才意識到,它的高很有內涵。

早春希冀

春季晨練爬香山,最能感知大自然的復甦與生命力的蓬勃。

通往雙清別墅的山路兩旁,小草在返青,野花正含苞,禿了一冬的國槐、銀杏,枝枝杈杈間冒出嫩芽,原本蒼翠的側柏和白皮松,生出層層新綠。這些高大喬木,不少已列為掛牌保護的古樹。面對它們,我突發奇想,回到75年前,今天的百年樹木當年不過二三十歲,正值青春年少。

沒錯。那時它們雖然年輕,卻有幸見證了一樁大事。

1949年春節前夕,根據雙方達成的《關於和平解決北平問題的協議》,傅作義所部20多萬國民黨軍陸續撤出市區,接受解放軍改編。1月31日,農曆正月初三,解放軍入城,北平宣告和平解放。

香山的回暖比城裡稍晚,但到3月下旬也已鶯飛草長,鳥語花香,好似在演奏一曲迎春的交響。

3月23日,毛澤東等中央領導同志率中央機關和解放軍總部人員,離開西柏坡進京「趕考」。

25日下午,毛澤東、朱德等在西苑機場檢閱部隊,會見各民主黨派人士和無黨派民主人士。

當晚,中共中央和解放軍總部機關正式進駐香山。毛澤東住在半山腰的雙清別墅,朱德、劉少奇、周恩來、任弼時入住鄰近的來清軒。

此後半年間,香山成為新中國成立前夕的中共中央所在地,成為毛澤東和朱德發布向全國進軍命令,人民解放戰爭走向全國勝利的指揮部。

雙清別墅原是清代皇家園林靜宜園的一處山莊,1860年遭英法聯軍焚毀,後由創辦香山慈幼院的慈善家熊希齡闢為宅邸。

入住雙清別墅第一夜,毛澤東躺在彈簧床上怎麼也睡不著。半生戎馬倥傯,他睡慣了硬板床。工作人員只好撤掉床墊,鋪上木板,湊合一個晚上。

難眠之夜,輾轉反側的毛澤東會想到什麼?

我想,他可能會想到孫中山。1925年3月,中山先生病逝於北京,其靈柩在香山北側的碧雲寺暫厝4年;南京中山陵落成後,這裡遂成為安放中山先生衣帽的地方,稱「孫中山衣冠冢」。

孫中山臨終前留下遺囑:「余致力國民革命凡四十年,其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗,深知欲達到此目的,必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族,共同奮鬥。」

中國共產黨人對孫中山先生的最好緬懷,就是繼承和發展他的事業,將革命進行到底。

毛澤東可能還會想到李大釗。1927年4月,李大釗被反動軍閥殺害;1933年,中共河北省委、北平市委組織「公葬」,將李大釗遷葬在香山萬安公墓。

李大釗是中國共產黨的創始人之一。1916年,他在《新青年》發表《青春》一文,滿懷激情地號召:「以青春之我,創建青春之家庭,青春之國家,青春之民族,青春之人類,青春之地球,青春之宇宙」。毛澤東讀過李大釗的文章,又聆聽過李大釗的演說《庶民的勝利》。他對美國記者斯諾說過:我在李大釗手下擔任國立北京大學圖書館助理員的時候,曾經迅速地朝著馬克思主義的方向發展;李大釗是我「真正的老師」。

如今,距離創建李大釗所憧憬的「青春之國家」如此之近,共產黨人怎能不浮想聯翩。

毛澤東想得最多的,可能還是那張「考卷」。此刻,新中國的藍圖在他和他的戰友們心中擘畫,工作千頭萬緒,事業百廢待興。與破舊立新同時展開的,是歷史對於共產黨人「進京趕考」開出的「考卷」。面對一系列新挑戰,他說「我們決不當李自成」,他還說過,跳出歷史周期率,「我們已經找到新路……這條新路,就是民主」。

春風雖送暖,須防倒春寒。中共領袖在延安回應民主人士的「窯洞對」,正付諸實踐。

盛夏激情

中共中央「進京趕考」,為什麼首先在位於北平西郊的香山落腳?2019年建成的香山革命紀念館給出答案。

北平和平解放後,中共中央多次派人赴北平考察。基於香山距城區較遠,宜於警衛、便於防空等特點,故選定香山慈幼院為中共中央機關和解放軍總部駐地。當時為了保密,對外稱「勞動大學」。

作為太行山余脈,香山是一座風景秀麗、文化厚重的名山。而中國共產黨與香山的淵源,可以追溯到上世紀那個風起雲湧的覺醒年代。

中共建黨前後,李大釗、鄧中夏等為喚起民眾,曾在西山一帶奔走演講,傳播馬克思主義。1922年下半年,中法大學黨支部在香山碧雲寺成立,亦稱中共西山支部。此後,農業大學、燕京大學、清華大學等先後有了黨支部,香山慈幼院學生黨支部和教師黨支部也於1926年相繼成立。黨的基層組織在香山地區落地生根。

九一八事變後,北平學界抗日救亡情緒高漲。1935年,日本帝國主義蓄意挑起華北事變,引發學生們的悲憤:「華北之大,已經安放不得一張平靜的書桌了!」當此之時,中國共產黨的《八一宣言》傳播開來,而北上抗日的紅軍正在長征路上。中國共產黨的抗日主張吸引和團結了大批進步師生。最終,在中國共產黨領導下,北平學生掀起聲勢浩大的一二·九運動,並迅速波及全國,形成抗日救國的新高潮。

重溫這段歷史,我讀到毛澤東的一段論述。他指出,一二·九運動發生在紅軍北上抗日到達了陝北之時,紅軍二萬五千里長征的勝利幫助了一二·九運動,同時,一二·九運動也幫助了紅軍。這兩件事的結合,就幫助了全民抗戰的發動。他作出結論:一二·九運動是動員全民族抗戰的運動,它準備了抗戰的思想,準備了抗戰的人心,準備了抗戰的幹部。

1936年盛夏,香山櫻桃溝綠蔭如蓋,清澈的溪水在兩山夾峙的溪澗中潺潺流淌、濺濺有聲,像在呼應山坡上那群學生的激情。

一二·九運動後,培養抗日武裝鬥爭的幹部成為共識。從1936年7月開始,北平學聯、北平民先隊在香山一帶舉辦了3期夏令營。據親歷者回憶,參加第一期夏令營的有多所大學、中學的共產黨員和民先隊員約200餘人,大家在櫻桃溝畔的山坡上「安營紮寨」。

營地生活艱苦,一日三餐只是窩頭素菜,可大家的學習熱情格外高漲。有時,他們爭相傳看《八一宣言》和報刊上的時政文章;有時,他們圍坐在一塊山石四周,聽楊秀峰、黃松齡教授分析抗日局勢,聽大學生白乙化傳授軍事知識、講解戰略戰術。休息時間,他們會熱烈談論紅軍長征的壯舉,抨擊蔣介石「攘外必先安內」政策,高唱抗日歌曲。營員們還登上櫻桃溝盡頭的北山,開展攻防戰、伏擊戰、游擊戰等演練,漫山遍野殺聲一片。

在這樣的氛圍中,一天午後,清華大學學生趙德尊和北京大學學生陸平,在大家時常聚會的那塊山石上,鑿刻出「保衛華北」4個大字,表達廣大民眾的共同心聲。

時局日趨緊張,青春不乏熱血。1937年6月下旬,軍事夏令營再次在西山大覺寺舉辦。7月7日,夏令營即將結束之際,沉悶的炮聲從盧溝橋方向傳來,營員們當即解散奔赴各地,許多學生從此走上全國抗戰的戰場。

今天的百望山腳下,有一座黑山扈戰鬥紀念園。這個打響京西抗戰第一槍的戰場遺址,就曾印有那一代北平學生的戰鬥足跡。1937年9月8日,平西抗日游擊隊(又稱國民抗日軍)在這裡與日軍激戰,斃傷日軍數十人,增強了北平人民抗戰必勝的信念。

「脫下長衫,拿起武器」。奔赴抗日戰場的學生們,他們的身影遍布各地,尤以晉察冀軍區為多。該軍區有一支部隊,排以上幹部幾乎都是大中學生,80%的領導幹部是參加過一二·九運動的地下黨員或進步學生,故被稱為「知識分子團」。曾在櫻桃溝夏令營講過軍事課的白乙化,正是這個團的團長,後在一次戰鬥中壯烈犧牲。

為有犧牲多壯志。據不完全統計:從北京走出的一二·九運動參加者中,為革命犧牲的,僅查實姓名的就有170多人。而1949年這個夏季,在毛澤東、朱德指揮的向全國進軍的各路大軍中,都有這樣的學生兵。歷經10餘年理想鍛造和戰爭淬火,他們早已脫胎換骨,有些當上軍師級指揮員,成為名副其實的儒將。

嚴冬地火

行文至此,我想打亂時序,先說香山的嚴冬。

那年日寇入侵,漫長的冬季過早降臨。寒風凜冽,山林似在嗚咽;氣溫驟降,凍土竟也呻吟。

冰天雪地中,有人在頂風前行:從北平城出西直門,經香山、百望山、溫泉村、貝家花園再到妙峰山,一條隱蔽戰線如地火運行,蜿蜒奔突,最終進入平西抗日根據地。

一位朋友曾向我講過他的父親、叔叔護送林邁可等國際友人去根據地的歷史,很是傳奇。

據《海淀史志》記載,平西地下交通線最早創建於1939年初,到解放戰爭時期,秘密聯絡點幾乎遍及海淀北部各個村莊,秘密交通員接近百人。這些秘密交通員多是平西抗日根據地到北平市沿線有革命覺悟、有進城條件的各界人士。朋友的父親和叔叔——肖田、肖芳就在其中。

肖田在燕京大學機器房工作,肖芳是燕京大學物理系學生,兩人都是中共地下黨員。他們為完成任務費盡心思,肖田甚至兩次被捕入獄。

當時,平西抗日根據地覆蓋北京西部的大片山區。許多平津愛國志士、青年學生及國際友人進入根據地,要通過平西地下交通線;無數敵後緊缺物資如電訊器材、藥品、布匹、食鹽等,也由這裡運進根據地。

比運送物資更難的是護送人員。別的不說,僅英國人、燕京大學教授林邁可,就由肖田或肖芳護送,多次進出平西抗日根據地、晉察冀邊區和山西武鄉八路軍總部。在根據地的所見所聞堅定了他支持中國抗戰的決心。他經常為八路軍購買緊缺藥品、手術器械和無線電零件,通過地下交通線把這些寶貴物資送往根據地。

不知從什麼時候開始,他上了日寇的「黑名單」。

1941年12月8日,林邁可從廣播中得知日軍偷襲珍珠港的消息,預感日本人很快會上門找麻煩。一早,他即攜夫人撤離燕大,輾轉來到溫泉村附近的貝家花園。花園主人不在,管家實為秘密交通員。很快他被告知,9日子夜將會來人接應。來人正是肖芳。

這一次,肖芳一直將林邁可夫婦護送到平西抗日根據地司令部。1944年5月,林邁可夫婦到達延安,受到毛澤東、朱德等領導同志的會見。林邁可被任命為八路軍通訊部無線電通訊顧問。史載,他帶領技術人員製造出的第一台大型發報機,讓延安的無線電信號飛越大洋傳到舊金山。那些從美國西海岸收聽、記錄下來的最早的新華社英文電訊稿,至今還收藏在美國馬里蘭州聯邦傳播委員會的檔案庫里。

當林邁可在抗日根據地大展身手時,上文提到的貝家花園的主人,還在那條崎嶇山路上往返奔波。

他叫貝熙葉,是一位法國醫生,曾親眼目睹日軍侵華、生靈塗炭的慘狀,也知道根據地醫院缺醫少藥的情況。對此,他充滿同情,決意利用自己的身份和資源為中國抗戰盡一份力。

開始,他是用汽車從城裡採購藥材運回貝家花園,後來汽油被日軍作為戰略物資嚴加控制。年過七旬的貝熙葉毅然跨上自行車,馱著藥材從東城到西城,出西直門後向海淀,騎過一個又一個關卡,最後到達貝家花園,全程三四十公里。其時,貝家花園已是平西抗日根據地與平津地區醫療物資和人員中轉的秘密聯絡點。一般情況下,他會按約定將藥品放在北安河附近的「青紗帳」里,由秘密交通員運往根據地。

每每想到這位年逾古稀的法國老人在山路上獨自騎行的情景,我都有一種想流淚的衝動。說他是「秘密戰線的白求恩」,當之無愧。

習主席曾在不同場合多次提到林邁可和貝熙葉,稱讚林邁可「積極參加中國人民抗日戰爭,在極為艱苦的環境下,幫助中國改進無線電通訊設備」;稱讚貝熙葉「冒著生命危險開闢一條自行車『駝峰航線』,把寶貴的藥品運往中國抗日根據地」。

一條地下交通線,穿起香山周邊一串抗戰往事。往事值得回首,因為歷史將銘記所有為世界和平正義事業作出傑出貢獻的人們。

金秋紅葉

秋天,香山最美的季節。不過此時住在香山的毛澤東可能無心賞景,黨中央面臨的大事太多:指揮打仗、建立政權、恢復經濟、管理城市、制定外交方針、會晤民主人士,同時籌備召開政治協商會議,制定《共同綱領》,為共和國奠基……

當務之急是打仗,是解放全中國。

這期間,毛澤東、朱德發出《向全國進軍的命令》,命令我軍「奮勇前進,堅決、徹底、乾淨、全部地殲滅中國境內一切敢於抵抗的國民黨反動派,解放全國人民,保衛中國領土主權的獨立和完整」。

這期間,毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、彭德懷發布命令,正式公布了中國人民解放軍軍旗、軍徽的樣式。根據毛澤東指示,建立人民空軍和建設人民海軍的工作也被提上日程。

這期間,從決策百萬雄師過大江,到指揮挺進中南、揮師西北、解放西南,毛澤東親筆起草的一份份電報彰顯著他的軍事智慧,而地圖上的紅色箭頭則表明各路大軍的迅猛推進。

香山革命紀念館裡的《渡江戰役後全國各大城市解放時間表》顯示:截至1949年底,已有南京、武漢、上海、長沙、蘭州、西寧、歸綏(呼和浩特)、迪化(烏魯木齊)、廣州、貴陽、昆明、成都等22座省會城市或大都市獲得解放。

凝視這圖表,我腦海中瞬間浮現8個字:摧枯拉朽、勢如破竹。

據不完全統計,毛澤東在香山期間,主持和參加會議13次,會見各界人士48人次以上,所發電報202封,發表、審閱、修改文章、新聞稿及聲明21篇。他的名詩《七律·人民解放軍占領南京》和名著《論人民民主專政》,都是在香山寫就的。

雙清別墅紀念館的講解員告訴我,6月的一天,毛澤東會見民盟創始人張瀾之前,特意吩咐衛士長李銀橋找一件好衣服。誰知李銀橋翻了半天,發現沒有一件衣服不帶補丁,便發牢騷說:「主席,咱們真是窮秀才進京趕考,一件好衣服都沒有。」毛澤東說:「歷來紈絝子弟考不出好成績。安貧者能成事,嚼得菜根百事可做。衣服有補丁不要緊,整齊乾淨就行。」就這樣,他穿著帶補丁的衣服,同張瀾等愛國民主人士共商國是,談論創建新中國諸多事宜。

睡不慣彈簧床也好,不在意穿補丁衣服也罷,看似個人喜好、生活小事,折射的卻是一種價值取向。

我想起流傳甚廣的一張照片,解放上海的部隊不進民房睡大街。其實,香山革命紀念館也有類似照片,一群戰士當街而臥,正在酣睡,背景是一座民房,兩扇門板上清晰地寫著:「老鄉不在家,開門就犯法!」

我還想起一道「樹葉訓令」。1942年晉察冀邊區遭遇旱災。為度過春荒,部隊只能通過採摘樹葉補充伙食。問題來了,部隊沒吃的,老百姓也沒吃的。聶榮臻知道後,立即讓軍區政治部簽發訓令,要求「部隊所有伙食單位都不能在村莊附近(方圓15里以內)採摘楊樹葉、榆樹葉」。而老百姓則紛紛找到聶榮臻,要求收回訓令,願與子弟兵共渡難關。

共產黨與老百姓的血肉聯繫,可見一斑。

對於這場解放戰爭,共產黨必勝是許多民主人士的共識,但是僅僅3年就看到奪取全國勝利的曙光,卻讓許多人沒有想到。渡江戰役後,民主人士柳亞子問毛澤東:這麼快取得勝利「用的是什麼妙計」?毛澤東回答:人民的支持是最大的妙計。