在大家的印象里,暑期飛機票價會上漲。

但今年,好像是例外。

比如有人發現,自己在一個月前買了從寧波到海拉爾的機票。

可出發前卻發現,價格降到457元,往返加到一起,比一個月前降了約1200元。

在未來,平價、低價票,有可能成為常態。

這背後是中國民航業的一次大膽嘗試。

經歷了多年虧損後,中國航空公司們需要新的機會。

曾經,暑假機票貴,是一個不爭的事實。

數據顯示,在2023年暑期,國內機票訂單同比2022年暑期增長47%,同比2019年暑期增長96%;

而國內機票(經濟艙)均價945元,也同比2022年增長36%,同比2019年增長8%。

家長帶孩子出門旅行,得先算好機票錢。

但到今年,畫風截然不同。

機票降價,居然成了暑期出行圈裡最熱門的話題。

一些航線降起價來,違背規律,顛覆認知。

比如以前是越提早訂票越便宜,可今年,很多人在出行之前,還能買到特價票。

一位名為「花椰菜」的網友就在微博提到,她在5月底購買的五張上海—三亞往返機票,在6月底即將登機時,同航班、同艙級總價格降了3000元。

因為差價太大,她辦理了退票,並成功重新購買低價票。

在評論區里,有網友驚呼「這不可能」,更多人下定決心:「以後我也這麼干。」

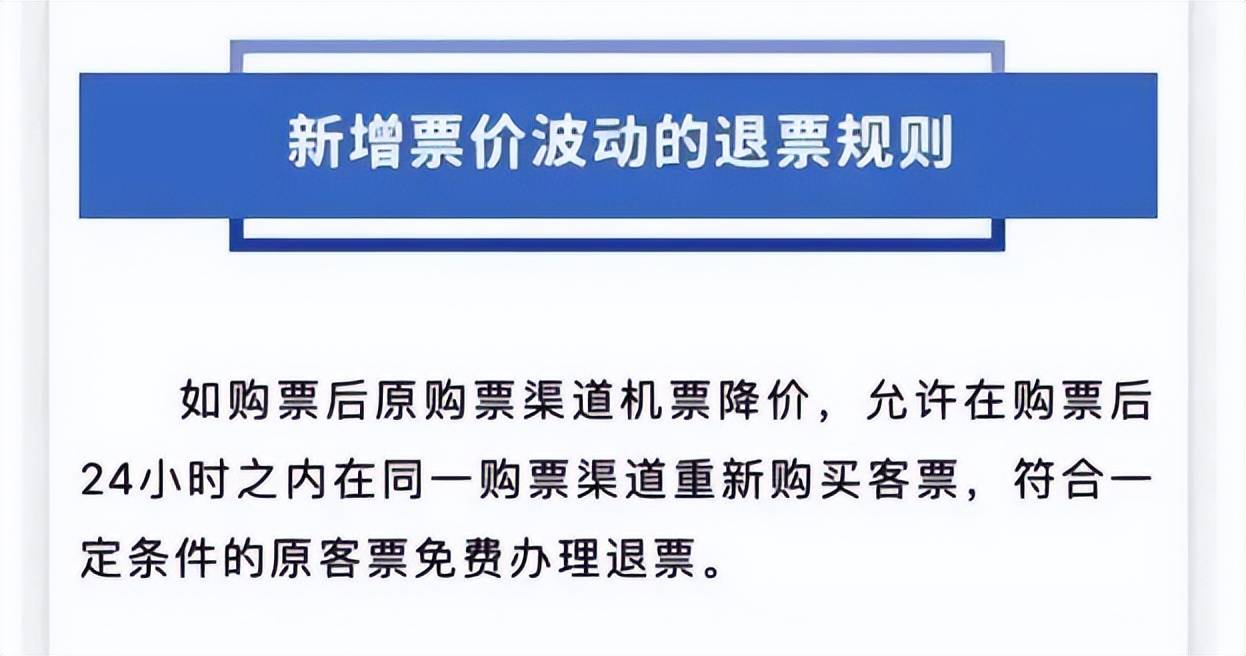

「花椰菜」將貴的機票退掉,再重新購買,這並不僅僅是個人運氣好。

而是國內的大型航司,提前做好了維持低價的準備。

她的換票,被民航業稱為「買低退高」,是國內幾家大航司,如南航、東航、國航聯合推出的福利。

在一些訂票網站,旅客雖不能享用免費退票服務,卻能退差價。

對此,曾有記者專門致電去哪網,對方答覆是:乘客如果買貴了,最高可以賠付500元。

不僅國內,今年中國與外國的一些重點景區之間,機票價格也降了很多。

據航班管家數據顯示,2024年暑期國際機票(經濟艙)均價為2303元,同比2023年暑期下降25.37%,同比2019年暑期下降12.07%。

由此可見,不論國內外,機票價格都正在形成下降趨勢。

而從政策角度去看,這種趨勢很可能會是常態化的。

自今年6月5日起,國內已經正式實施燃油費下調:

`

800公里(含)以下航段,每位成人旅客收取燃油費從40元下降至30元;

800公里以上航段,每位成人旅客收取燃油費從70元下降至50元;

部分嬰兒免收燃油附加費。

從市場角度來看,這是以價換量。

因為疫情之後,全球民航業處於大面積的虧損之中,經營艱難。

提升供應、下調價格,對於各大航司來說都是盈利的重要一步。

價格是洞察服務行業的一個重要窗口。

據中國民航局發展計劃司披露數據顯示,過去四年,中國的民航業一直在虧損:

2020年,虧損974億元;

2021年,虧損842億元;

2022年,虧損2174億元;

2023年,虧損近300億元。

2023年,中國各大航空公司的營收合計就超過了6000億。

但截至2023年底,四大航旗下參控股的航空公司中,就有13家資不抵債。

業內人士透露:「2015-2019年五年時間裡,航空公司才賺了1600多億元。可最近兩年的時間,已經把這五年的利潤全部虧掉。」

實際上,民航公司原本是能賺到錢的。

曾有業內專家測算過,中國民航業盈利的低線,是平均上座率達到60%以上。

截止到2024上半年,中國民航業的客座率是79.3%。

被「三大航」超過80%的上座率平均後,其他地方的民航公司,很多就只能在危險的邊緣苦苦掙扎,甚至虧損。

虧錢的首因就是成本。

我們以北京到上海航線為例,粗略測算一下。

從北京到上海,航線全長1197千米,用時約2小時。

一架滿載220人的波音737,假設全是經濟艙,按照最近的機票價格約600元/人,單程的機票總收入是13.2萬元。

想賺到這些錢,當然得先支付成本。

首先,每飛一次,航司向機場支付4萬元左右的維護、運營經費。

然後是航空燃油。

按照今年7月9日航空燃油的報價7055.25元/噸來計算,此航班每飛一次,大約需要5噸燃油,那就是3.53萬元的燃油費。

再加上每飛行一次支付給機長、副機長等工作人員的工資,一架飛機飛一次單程的運營成本約是7.63萬元。

還剩下5.57萬元(13.2萬元-7.63萬元=5.57萬元),航司還要租飛機。

一般來說,航司的飛機並非直接購買,而是通過融資公司向波音公司租借,每月80萬美元至105萬美元之間。

那麼如果按照最低價80萬美元/月(約合581.57萬人民幣)的價格來租一架波音飛機,那這架飛機每個月至少要滿載飛行104次才能回本。

除了高昂的成本,航司虧損更重要的因素,就是需求。

根據「飛常准」發布的《民航周報》數據來看,今年暑運第一周,中國民航輸送旅客量1476.6萬人,日均210.9萬人,同比2023年增長7%。

這直接推高了暑運第一周全國民航執行客運航班班次,日均1.54萬班,同比2023年增長5%。

穩步增長,貌似還不錯。

但我們跟其他國家對比一下。

去年全年,中國民航一共實現了旅客運輸量6.2億人次。

而美國民航業一共運輸了約9億人次,接近中國的1.5倍。

美國紐約的機場

要知道,美國的人口只有中國的四分之一。

航空運力上如此大的出入,是怎麼造成的?

其實原因也很簡單,不是中國民航不行。

而是中國的高鐵太厲害。

截至2023年底,中國高鐵達到4.5萬公里,已經覆蓋了中國大陸的34個省級行政區(西藏和澳門暫未開通),全球排名第一,是第二名德國的7倍多。

而美國,高鐵總里程數只有2524公里。

在這種情況下,中國高鐵的票價往往連飛機票價的一半都不到。

所以大多數中國人出行都是先考慮高鐵,然後才是飛機。

民航業想要賺錢,就得想辦法跟高鐵搶客源。

中國民航業,相比於全球各國有一個最大的優勢,就是中國的14.1億人口。

所以,中國民航業並不是缺乏需求,而是沒有充分地挖掘需求。

從近幾年的發展軌跡來看,中國民航要扭虧,至少有兩個思路。

1、提高便利性

中國的民航基建,相比於已開發國家,那是相當不足。

以國土面積與中國相差不多的美國為例。

截止到2023年底,美國有200多家航司,以及約2萬個機場。

而中國只有66家航司,民用運輸航空機場只有259個。

平均下來,美國一家機場一年服務客戶4.5萬人。

而中國一家機場要應對239.38萬的客流。

中國每一個機場的吞吐量是美國的53倍多。

因為機場少,很多中國旅客在乘飛機前,必須乘坐汽車抵達機場,飛機的快速反倒體現不出來。

舉一個比較極端的例子。

在西藏,有一個昌都邦達機場,海拔高4300多米,距離昌都市中心136公里,之間道路幾乎全是盤山路。

乘客要搭乘飛機,就要先坐汽車翻山越嶺兩小時。

因此昌都邦達機場被稱為「世界上離市區最遠」的民用機場。

不僅如此,如果我們想從北京前往昌都邦達機場,需要先去重慶轉機。

總時長10個多小時,總票價超2300元。

這種飛機場,在高鐵日益發達的情況下,就算多麼努力經營,競爭力也是非常薄弱的。

中國的很多機場,雖然大多比昌都邦達機場的條件要好,但還是不夠便利。

對此,中國推出一系列政策。

比如2022年,民航局就印發了《民航旅客中轉便利化實施指南(第二版)》。

其中提出加快民航基建的計劃:

創新航空運輸服務體系,提升「老、少、邊、紅」地區旅客出行便利度。

而在今年6月底,中國民航的全行業,已經完成固定資產投資615.2億元,同比增長33.2%。

其中就包括廣州、深圳、昆明、西安等樞紐機場的改擴建,以及瑞金、准東、黔北等一批支線機場項目的建設。

中國民航局的下一步計劃,包括大連、合肥等機場的改擴建工程,還將推動更多新建支線機場項目。

機場多了,乘客的體驗得到提升,民航業的收入也就會隨之提升。

那麼,有了政策,怎麼用好,就是民航業要認真考慮的問題。

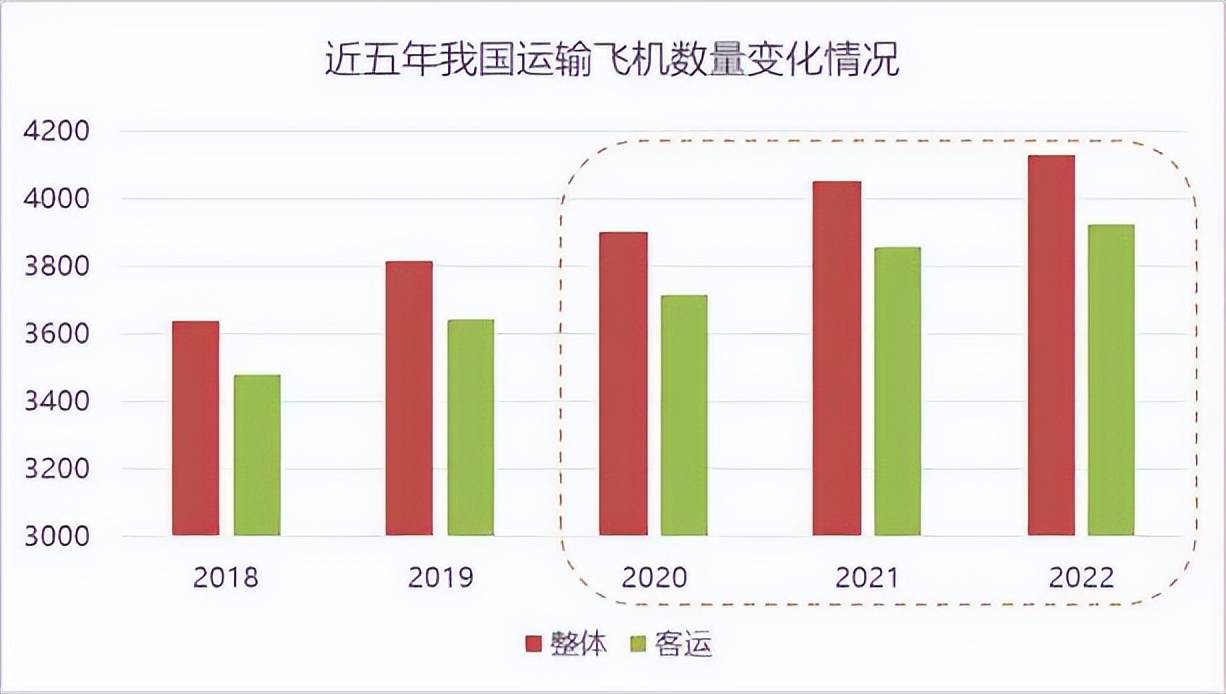

數據來源:2018-2021年《民航業發展統計公報》

2、加強產業間融合

近年來統計數據顯示,中國民航業商務出行比例逐年下降,而私人出行中,以旅行為目的的飛機出行占比正在上升。

一方面,越來越多企業在商務出行方面縮減成本,很多商務旅客只能轉向高鐵出行。

而另一方面,自去年開始,中國人越來越喜歡乘飛機去旅行,目的地也越來越多樣化。

攜程上有一組數據。

去年暑期,國內景區門票的預訂人次,已經恢復至2019年的315%。

而據文化和旅遊部數據中心統計,今年五一期間,全國國內旅遊出遊合計2.95億人次,同比增長7.6%,較2019年同期增長28.2%。

國內遊客出遊總花費1668.9億元,同比增長12.7%,也較2019年同期增長了13.5%。

文旅對民航業的促進作用不言而喻。

這兩大產業之間的融合,無疑是可以相互促進的。

這其中就有兩個重點:一是全國性節假日,二是地方性的吸引力。

去年,爾濱火了,這直接幫哈爾濱太平機場實現了2080.52萬人次的旅客吞吐量,同比增長119.1%。

而今年3月,甘肅天水麻辣燙接棒,天水機場航班客座率從65.4%,上升到78.1%,增長了12.7%。

每天從天津、重慶等地出發的旅客中,約有32%是去天水吃麻辣燙的。

對於中國民航來說,其實遍地都是機會。

近期機票價格的調整,只是民航業發展中,很小的一步。

我們應該期待,在未來,中國民航業會有更大的想像力。

為普通人,提供更美好的體驗。