無論古今,失明一般都被視為莫大的不幸。《禮記·檀弓上》記曾子稱「朋友喪明則哭之」,可見古代交友之道於喪明一事有特別的禮儀。

《禮記正義》

《禮記正義》

盲瞽者的痛苦誠如清人石成金《歲歲濟瞽議》所言:「瞽目之人,終日如在黑暗地獄中度活。天日不見,行止不便,父母妻子只聞聲而不見其面,乃世間最苦楚可憐者。」[1]

各種廢疾者中盲瞽堪稱相當嚴重的一類,即便是在慈悲為懷的佛道那裡,施捨眼睛都可能激起心中的波瀾。如丁耀亢《續金瓶梅》第五十五回謂羅剎向舍利佛求化佛目,佛說:「凡所希求,無不可施,此眼豈得舍的?」羅剎稱「一目腥穢,尚不能舍,如何得道」,舍利佛便將左目任其剜取,此即所謂「忍辱受惡鬼布施」。面對失目,法力無邊的佛道尚且難以坦然接受,更毋論平凡的芸芸眾生了。

對於盲瞽,古人擁有一套區別於現代人的知識與信仰體系,並將其全方位地展現在了小說戲曲等文學書寫中。學術界對盲瞽文化的研究源遠流長,且已取得一系列重要成果,相對而言,對於盲瞽文化的一個分支即文學作品中的盲瞽敘事,相關專題研究卻比較零落。《文藝研究》2018年第6期發表劉勇強先生《小說知識學:古代小說研究的一個維度》一文,指出知識在小說藝術世界構建中發揮著重要作用,小說的知識功能與娛樂、紀實、勸懲功能密切相關,知識之於小說實具有整體性、本體性的意義,就此搭建起了「小說知識學」的理論框架。

本文依據劉先生提出的「小說知識學」相關原理,擬從失明與復明兩個角度,探討盲瞽敘事的若干規律及其局限,敬請方家指教。

一、失明:盲瞽敘事的三種藝術功用

盲瞽只是現實生活中的一種客觀存在,如何將盲瞽因素有效地融入敘事肌理,從而傳達特定的生命觀、價值觀及審美意識,乃是古代作家從事創作時必須面對的課題。本節以此為核心關注點,討論盲瞽敘事的三種藝術功用。

(一)致盲:正邪通用的懲罰手段

人們面對難以承受的厄運往往會尋求一種理論解釋以獲得心理平衡,這時候,具有濃厚宿命色彩的報應論便會應運出場,盲瞽的情形也不例外。

世德堂刊本《繡谷春容》

世德堂刊本《繡谷春容》

明代赤心子編輯《繡谷春容·游翰摭粹》之《瞎子賦》云:「星強前世,損人雙目。冤魂求報於閻王,俾爾精枯眼閉,雙瞽彷徨。」《三世因果經》曰:「今生瞎眼為何因,前世指路不分明。」這都是對盲瞽作出的宿命解釋。

需要指出的是,在報應論的解釋框架下,較之其他類型的廢疾,盲瞽者的宿孽是尤為深重的。艾衲居士《豆棚閒話》第八則《空青石蔚子開盲》中陳摶老祖稱:「人身受病各有不齊,如聾者、跛者、蹩者、瘤者,不過一世二世」,「若鑿去雙睛,沉淪白晝,這孽障更覺重些」。小說中的一個瞎子遲先便「自恨前生不知作何罪孽,把我失卻雙眼」。

遲先此言同時表明,較之「偏盲」即眇一目,雙瞽的宿孽更大、痛苦更深,現實中的律法對此也有反映,比如明律規定瞎一目謂之「廢疾」,瞎兩目則謂之「篤疾」[2]。

正是基於盲瞽者有宿孽的認識,《空青石蔚子開盲》中金甲神人告誡蔚藍大仙不可隨意用空青石救治盲人,因為「這些世上盲子,都是前冤宿孽,應該受的」。《聊齋志異·司文郎》中的瞽僧乃前朝名家,「生前拋棄字紙過多,罰作瞽」,亦是基於宿命式的報應論。

丁耀亢《續金瓶梅》則堪稱利用報應論塑造人物的典範文本。小說寫西門慶轉世為汴京富戶沈越之子金哥,雙目失明,淪落為乞丐,倒斃於路旁。依附西門慶的幫閒應伯爵則晚年雙眼皆盲,沿街彈唱西門慶家事及自己的劣跡。

《續金瓶梅》

《續金瓶梅》

除了宿命式的報應論以外,對於盲瞽,人們還提出了立足於現實的其他解釋。《禮記·檀弓上》記子夏因喪子而失明,自以為無罪而遭此難,曾子則列數其罪有三,故應安然接受失明的現實。

宋代張九成在《目病說》中指出:「目之生翳,是吾心之過形見於兩間也。」[3]這是基於理學立場提出的解釋,精神實質上跟曾子從現實作為立論並無不同。文學作品中涉及的大量盲瞽描寫,著眼於現實關係的要遠遠多於宿命報應式的,這是由文學作品根本上的現實品格所決定的。

眼睛是人體的要害部位,在各種形式的敵對行為尤其是戰鬥中,致盲無疑屬於精準的、殘酷的打擊。作家們在這一基本認知的基礎上,將盲瞽熔煉為不可迴避的敘事焦點。

《西遊記》第六回寫大聖與二郎神鬥法時變成一座土地廟,眼睛變作窗欞,牙齒變作門扇,當大聖聽二郎神說「掣拳先搗窗欞,後踢門扇」時,嚇得趕緊逃脫。

《喻世明言》卷十三《張道陵七試趙升》寫張真人跟六部鬼帥鬥法,鬼帥變作八條大龍,「真人又變成大鵬金翅鳥,張開巨喙,欲啄龍睛」。

《二十四尊得道羅漢傳》之《跨象羅漢》寫仙人斬殺妖蛇,「先將重霧昏了其目」。《野叟曝言》第三回寫文素臣力斗孽龍將其雙眼戳瞎。《儒林外史》第三十九回寫蕭雲仙用彈子打瞎賊頭趙大的眼睛。

諸如此類的描寫均是處於小說的局部,有的作品則將致盲置於故事緣起的重要位置,如《說岳全傳》第一回寫大鵬金翅鳥啄瞎鐵背虯龍左眼,虯龍投胎即為秦檜,大鵬鳥則降落紅塵投胎為岳飛。

有益堂刊本《說岳全傳》

有益堂刊本《說岳全傳》

顯然,這一因果報應的框架之所以具有一定藝術說服力,而不會被視為完全懸空的戲說,便是由致盲行為的酷烈性所決定的。

正是由於盲瞽非同一般的痛苦易於引起同情,故而很容易被別有圖謀者利用以獲取利益。《百喻經》第96《詐稱眼盲喻》寫工匠為逃避勞役假稱眼盲。陸士諤《十尾龜》寫卜課算命的胡柬廣假稱青盲眼騙取信眾大量錢財。張應俞《杜騙新書》第十九類「拐帶騙」之《刺眼刖腳陷殘疾》寫浙中棍徒拐帶十幾歲的女孩,「稍愚鈍者,刺瞎其雙眼,教之唱叫路歌曲」。此種犯罪行為即所謂「採生折割」,而棍徒之所以刺瞎女孩雙眼令其乞討,便是因為盲童更易喚起人們的同情。

己所不欲,專施於人,乃是歷代暴虐成性的統治者的共同特點,史傳及文學作品很注重利用致盲來表現此點。

《封神演義》中紂王命人剜去姜皇后一目,又挖掉忠臣楊任雙目,均是表現其暴虐的重要節目。《史記·刺客列傳》載秦始皇命人將高漸離「矐其目,使擊築」,司馬貞《索隱》謂「矐其目」乃是「以馬屎熏令失明」,暴君之殘忍可見一斑[4]。

清籟閣刊本《封神演義》

清籟閣刊本《封神演義》

《史記·呂太后本紀》記載戚夫人被殘害為「人彘」時有「去眼」環節,《全漢志傳》卷八《惠帝觀人彘廢政》亦有「剜去雙目」之語。《喻世明言》卷三十一《鬧陰司司馬貌斷獄》寫戚夫人在陰間陳訴當年呂后嫉其生有一雙鳳眼,「迷了漢皇,即叫宮娥,將金針刺瞎雙眼」。

在表現呂后兇殘成性上,毀掉戚夫人雙眼無疑是點睛之筆[5]。《三國志·吳書》記載吳主孫晧設有鑿眼之刑。《三國演義》第一百二十回寫其「置黃門郎十人,為糾彈官,宴罷之後,各奏過失,有犯者,或剝其面,或鑿其眼」。毛宗崗評道:「此斷脛剖心之類也。不意讀至《三國演義》終篇,如見《封神演義》首卷。」

統治者在致人盲瞽上施其暴虐,作家們同樣藉助致盲宣洩對亂臣賊子的怨恨。《晉書·景帝紀》記載司馬師「目有瘤疾,使醫割之」,當文鴛來攻時「驚而目出」。

嘉靖本《三國志通俗演義》卷二十二第九則寫司馬師割掉左眼肉瘤後為軍情所驚,「心如烈火,眼珠從瘡口內迸出,血流遍地,痛不可忍」,這自然是對其篡逆的報應。

毛評本第一百十回則寫司馬師先是左眼迸出,死前右眼又迸出,加倍的痛苦更加凸顯了毛評本的傾向性。

史載安祿山因眼疾致盲。《隋唐演義》第九十三至九十四回寫安祿山焚燒太廟時,青煙冒入眼中致盲,李豬兒乘其盲而刺殺之。

明代無名氏《輪迴醒世》卷十四「忠奸部」之《顏張二忠臣死難》則寫顏杲卿被殺害後,閻羅允准他可以對安祿山施加報復以促進其死亡,於是顏杲卿的陰魂便「使陰風滅燈,將祿山推倒,昏迷於地,剜其雙眸而去」[6],從而導致安祿山目盲,為其後李豬兒的刺殺創造了條件。安史之亂中另一叛將尹子奇亦嘗失目之苦。

《輪迴醒世》

《輪迴醒世》

《隋唐演義》第九十四回寫南霽雲射中尹子奇左目,有詩道:「祿山兩目俱盲,子奇一目不保。相彼君臣之面,眼睛無乃太少。」作家們抓住亂臣賊子的眼睛大做文章,使盲瞽成為大快人心的一種懲罰手段,其心理動因跟以地獄恐怖情景進行說教如出一轍,如《地藏菩薩本願經·觀眾生業緣品第三》謂無間地獄有鐵鷹啖罪人目,瞿佑《剪燈新話·令狐生冥夢錄》亦謂地獄中有「剔心剜目」之刑,《唐王游地獄寶卷》直謂第十二層地獄為「剜眼獄」[7]。

如果說上述帝王將相、亂臣賊子的故事畢竟不具普遍性,那麼日常生活中以致盲反映倫常秩序的混亂、人心的傾危,以及將致盲作為有效懲罰手段的現象,則普遍存在於作家們的創作中。

清代小說《海角遺編》第四十一回寫明末常熟福山塘蔣氏兄弟三人互相傾陷,長兄伯鼎趁兵亂刺瞎弟弟叔鳴的雙眼。在呈現以天下大亂為背景的倫常失序上,刺瞎親人雙眼的行為無疑具有十足的表現力。

《紅樓夢》第二十五回寫賈環企圖用熱油燙瞎寶玉的眼睛,王夫人痛罵趙姨娘「養出這樣黑心不知道理下流種子來」。賈府內部嫡庶之爭的慘烈程度由此可見一斑。

電視劇《紅樓夢》中賈環劇照

電視劇《紅樓夢》中賈環劇照

在將致盲作為有效懲罰手段上,兩種跟女性有關的情形值得關注。

《聊齋志異·瞳人語》寫輕薄士子方棟盯梢仙女,遭土撒目,導致一目失明。和邦額《夜譚隨錄》卷六《棘闈誌異八則》之第六則寫監生潤玉偷窺鄰女隱私[8],入闈時夜夢一人抉其目而變雙瞽。

汪慟塵《苦榴花館雜記·輯補》之《一目僧》敘某僧弱冠時即為盜魁,因違反「不劫孤客,不犯淫戒」的江湖規矩,被女俠用箭射瞎一目以為懲戒[9]。出於淫邪的目的凝視女性而遭失明之厄,可以視為對犯戒者恰如其分的懲處。

致盲作為一種嚴厲的懲罰悍婦及變節婦女的手段,早就被發現並運用到了小說創作中。《醒世姻緣傳》第七十六回寫薛素姐將一隻活猴當作丈夫狄希陳,「穿了本人的衣帽,鎮日數落著擊打」,結果被掙脫鎖鏈的猴子摳瞎一隻眼睛。

《輪迴醒世》卷十「人倫順逆部」所收《悍婦報》謂劉干妻曾氏潑悍無比,丈夫不堪其苦而自縊,曾氏被族人縊死後魂歸地府,閻羅命鬼卒將其雙眼挖出,以為「怒目視夫」之報[10]。

《閱微草堂筆記·灤陽消夏錄(五)》中一則寫丈夫死前囑其妻勿嫁,後有人艷婦之色以重金購娶為妾,「方靚妝登車,所蓄犬忽人立怒號,兩爪抱持齧婦面,裂其鼻準,並盲其一目」,其事遂寢。眾人贊此犬道:「義哉此犬,愛主人以德;智哉此犬,能攻病之本。」此犬之被贊為「攻病之本」,「盲其一目」無疑是關鍵。

盛氏刊本《閱微草堂筆記》

盛氏刊本《閱微草堂筆記》

(二)盲瞽:表達孝道主題的有效手段

孝是中華文化的核心價值之一,大量文獻資料清楚顯示,瞽目與孝道主題表達之間存在密切關聯。而從目盲者角色安排的角度劃分,以瞽目寫孝/不孝可分為三種情形:(祖)父母目盲、子女目盲及他人目盲。

傳統二十四孝故事中,父母目盲的孝子有兩位,即舜和閃子。舜更是歷久相傳的孝子的模範。《史記·五帝本紀》謂「舜父瞽叟盲」,清代學者汪中曾論證瞽叟未必是盲人[11],但瞽叟乃盲人的認知早就深入人心了。

瞽叟處心積慮害舜使其成為不慈之父的典型,在敦煌變文《舜子變》中,更有瞽叟填井害舜而雙目變盲的情節。而不管父親如何對待自己,舜始終堅持人子的底線,由此化身為後世不可企及的至孝之人。至於閃子,傳世二十四孝《鹿乳奉親》故事謂其父母「俱患雙眼」。

在敦煌本《孝子傳》中,閃子父母並皆喪明,而閃子被國王用箭誤殺前呼叫「一箭煞三人」。據考證,閃子故事源自佛經又經過了漢化的過程[12]。較之瞽叟與舜這個相當特別的孝道故事,閃子供養目盲父母的故事對後世的啟示更大。

《敦煌變文選注》

《敦煌變文選注》

孝道故事中父母目盲的情況相當多,略舉三例:

金評本《水滸傳》第四十二回寫李逵回家接母親上山,此前其母因思子「眼淚流干,因此瞎了雙目」;《豆棚閒話》第五則《小乞兒真心孝義》及唐英據此改編的《轉天心》傳奇中,乞兒吳定的母親雙目俱盲;《喻世明言》卷二十六《沈小官一鳥害七命》中黃姓老人雙目不明,生活艱難,遂讓兩個兒子砍下頭顱,冒充命案苦主往官府領賞。

如何對待目盲的父母自然可以凸顯子女是否有孝心,不過從推動小說藝術發生新變的角度看,指出此點並無多大意義,我們發現,後世發展出的一種對比框架下的情節,使目盲寫孝獲得了比較新穎的表達形式。

干寶《搜神記》卷十一記述盛彥母親因疾失明,家中婢女因遭笞撻報復盛母,「取蠐螬炙飴之」,盛彥了解真相後「抱母慟哭,絕而復甦。母目豁然即開,於此遂愈」。

祖台之《志怪》對此事有約略相同的記載,《晉書·盛彥傳》亦采入此事。敦煌本《孝子傳》中,向生母親兩目俱盲,其妻虐待婆母,「取豬糞和食與餐」,結果被雷劈死。李伉《獨異志》卷上載酸棗縣俚婦事姑不敬,「姑年甚老,無雙目」,婦人將犬糞裹於食物中給婆婆,後遭天譴,狗首換頭,時人謂之「狗頭新婦」。錢易《南部新書》癸卷同載此事。

此故事亦被采入《西湖二集》卷六《姚伯子至孝受顯榮》的頭回,惟其中忤逆媳婦是以蠐螬蟲作羹與婆婆吃,似是借鑑了上述《搜神記》盛彥故事的細節。

《聊齋志異·杜小雷》寫杜為孝子,其妻則甚忤逆,將蜣螂雜入肉中給目盲婆婆吃,終遭變豬之罰。此篇本事見於元佚名《夷堅續志前集》卷一《人倫門·父子·事姑不孝》,其中忤逆兒媳以面裹糞為餅餡給目盲婆婆吃,後變狗而亡[13]。

《全校會注集評聊齋志異》(修訂本)

《全校會注集評聊齋志異》(修訂本)

後世據《聊齋志異·杜小雷》改編的單弦牌子曲中,杜妻為婆婆做餛飩時「餡子裡切上許多屎格郎,外加馬糞抹了一個勻」[14],則將上述兩種作踐婆婆的行為進行了綜合。除此以外,杜妻還為婆婆擺下「缺德陰損陣」,全是令人髮指的下作陰招。

顯而易見,以上故事的敘事模式如出一轍,即均將故事置於對比框架下,其中兒子均為孝子,兒媳則甚為忤逆。如何對待盲人本就是衡量一個社會、一個人的文明程度的重要指標。

《說苑·辨物》載師曠因進言觸惱晉平公,平公命人布蒺藜於階上,「師曠解履刺足,伏刺膝,仰天而嘆」。莫泊桑短篇小說《瞎子》中,欺凌瞎子的人「弄些瓶塞子、木頭、樹葉子,甚至垃圾讓他嚼」。上述孝道故事中的婢女與兒媳,便是將欺凌盲人的手段用到了主母與婆母身上。

古代孝行實踐中,有兩種類型以其艱難性而格外引人矚目,即「割股療親」與「萬里尋親」[15]。以盲瞽寫孝跟這兩種類型的孝行實踐都有所結合。明代程時用《風世類編》卷三引《搜神秘覽》載:

元豐二年,相州安陽民段化以疾失明,其子簡,屢求醫不驗。一夕,忽夢神告之曰:「與爾此藥,可用人髓下之,則汝父之目立明矣。」既寤,手中果得藥。簡乃卸左腕,槌骨取髓,調藥以進,立愈。[16]

此例乃是孝子割股療救目盲的親人。同樣性質的例子,還可舉出王葆心編《虞初支志》甲編卷三收錄的李曾馥《盲孝子傳》,傳敘涂姓孝子四歲時「以痘盲」,十四歲時為治癒母疾而有割臂之舉。

《虞初支志》

《虞初支志》

孝子本身即為盲人,卻有常人難為的割股孝行,作者順勢發掘出此事的諷喻意義,而有「不盲目者多盲心」的警世之言。

明代朱鼎臣編輯《南海觀世音菩薩出身修行傳》第十九回《仙人手目調藥》寫妙善斷手剜目為父王治病,事屬仙人割股療親的特殊方式,跟一般的世人割股有所區別,不過在將盲瞽跟「割股療親」聯繫起來這一點上,兩者卻並無不同。

清代曾衍東《小豆棚》卷一《趙孝子傳》敘趙榛眇一目而有尋父之舉,其將目盲行孝與「萬里尋親」模式結合了起來。在這個尋親故事中,必須注意到孝子趙榛眇一目的限定,試想如果孝子是全盲的話,實施萬里尋親的可能性雖不能輕易斷其為無,卻也會變得微乎其微。就此而言,眇一目應是盲人實現萬里尋親的前提條件。

毫無疑問,盲瞽行孝跟「割股療親」「萬里尋親」兩種傳統模式結合起來,大大增強了孝行的感染力量,完滿實現了宣揚孝道的終極目的。

盲瞽行孝還有其他多種表現方式。比如,服侍親人過程中孝子變盲無疑更能宣揚孝道。《世說新語·排調》劉孝標註引《中興書》謂殷仲堪侍父疾時「誤以藥手拭淚,遂眇一目」。此事《晉書·殷仲堪傳》有載。又如,盲孝子遇險可用以表現孝道。

《閱微草堂筆記·灤陽消夏錄(三)》中一則謂衛姓瞽者失足墮枯井中,絕望中惟念老母臥病待瞽子以養,終得他人意外的救助。再如,戰爭中因傷致盲亦可表現孝道。

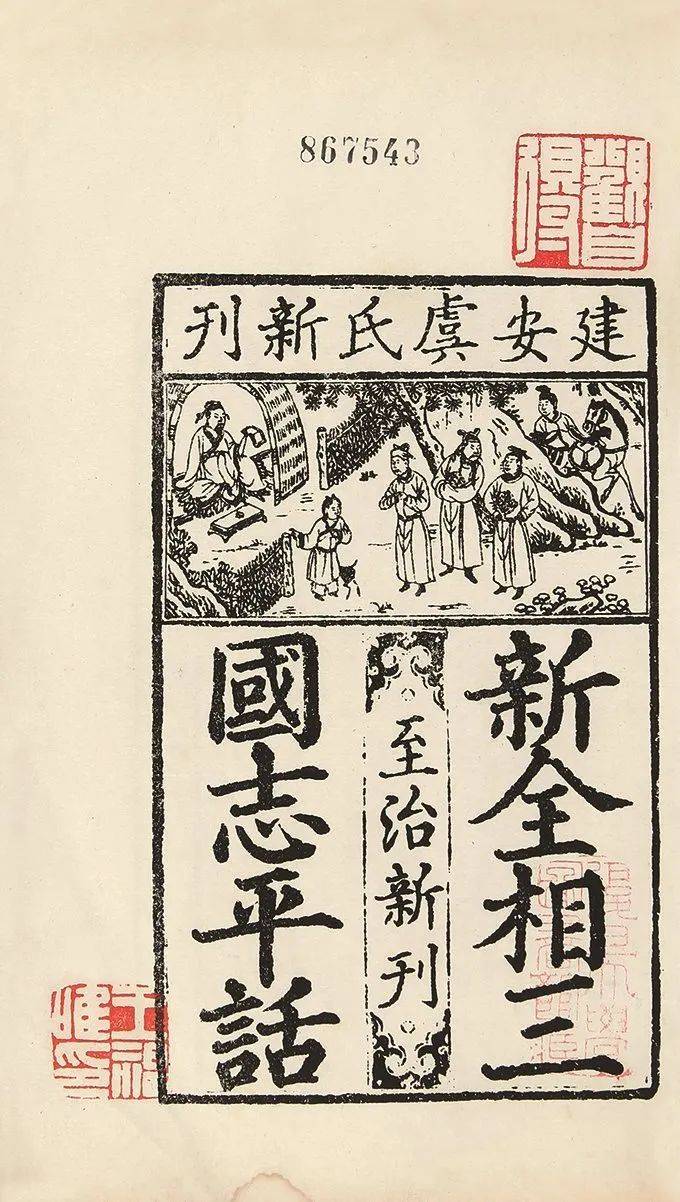

《三國志平話》卷上、《三國演義》第十八回寫夏侯惇拔矢啖睛,乃是遵循「父精母血,不可棄也」的孝道。據《三國志·魏書·夏侯惇傳》記載,惇從征呂布「為流矢所中,傷左目」,並無拔矢啖睛之事。不過夏侯惇此次傷目確乎導致目盲,裴注引《魏略》言軍中號惇為「盲夏侯」,而「惇惡之,每照鏡恚怒,輒撲鏡於地」[17]。

《全相三國志平話》

《全相三國志平話》

邀瞽目藝人娛親自可表現孝道。呂坤《家樂解》謂其母因病失明而性情大變,「以頭觸壁大號哭,不食者三日」,呂坤遂「召瞽婦弦歌以娛之」[18]。

蒲松齡俚曲《磨難曲》卷三第二十三回《二瞽作笑》寫張鴻漸兒子為了解除母親的煩惱,請二瞽人來家唱曲、說笑。《紅樓夢》第四十三回寫賈母命尤氏操辦鳳姐生日,「尤氏辦得十分熱鬧,不但有戲,連耍百戲並說書的男女先兒全有」。尤氏特意請來「說書的男女先兒」,乃因尤氏知道鳳姐喜歡此類通俗曲藝,故投其所好,而根本上這又服務於為賈母盡孝道。至於第五十四回中兩個女先兒彈唱《鳳求鸞》故事,亦是為了滿足賈母消遣娛樂的需要。

(三)盲瞽:情愛故事的緊要關目

世上有千百種方式可以表達情愛主題,以瞽目寫情愛便是一種獨具特色的方式。今試為分說於下。

《公羊傳·昭公二十年》何休注「七出」之「惡疾」曰:「謂喑、聾、盲、癘、禿、跛、傴,不逮人倫之屬爾。」如果待婚女子是一個盲人,按禮法男方可據「七出」中的「惡疾」條款解除婚約。當然,男方也有擱置此項條款而接納對方的權利。

五代王定保《唐摭言》卷四《節操》載孫泰事云:

孫泰,山陽人,少師皇甫穎,操守頗有古賢之風。泰妻即姨妹也。先是姨老矣,以二子為托,曰:「其長損一目,汝可娶其女弟。」姨卒,泰娶其姊。或詰之,泰曰:「其人有廢疾,非泰不可適。」眾皆伏泰之義。[19]

類似表彰男子義行的記述所在多有。《宋史》卷四百五十九《卓行·劉庭式傳》載劉未第時議娶鄉人之女,「既約,未納幣」,劉及第後女因病喪明,劉則不負前約而娶之。

《宋史》

《宋史》

蘇軾《書劉庭式事》、沈括《夢溪筆談·劉廷式不負婚約》皆予褒揚,施德操《北窗炙輠錄》謂世稱劉廷式之義乃千載一人[20]。值得注意的是,蘇軾《書劉庭式事》中交代鄉人女目盲後,有人勸劉娶鄉人女之妹而劉不允,跟上述孫泰的義行頗相近似。

羅燁《醉翁談錄》丙集卷一所收《黃季仲不挾貴以易娶》,乃是劉庭式義行的同類故事,其敘林素姐幼時患痘瘡而一目失明,黃季仲登第後依約完成婚娶[21]。

清代王緘《秋燈叢話》卷十一《妻瞽不棄歷官貴顯》表彰男子義行更具感染力。其謂縣令劉元錫幼聘某氏女,婚前女變雙瞽,女方主動提出解除婚約,元錫不允,迎娶如禮。劉元錫拒絕解除婚約時設身處地,其所言則深具平等色彩:「妻瞽而我棄之,我瞽將若何?」

同類故事亦見楊潮觀《吟風閣雜劇》之《動文昌狀元配瞽》。跟劉庭式、黃季仲等男子一樣不因社會地位提升而渝盟,亦見於清代小說《姑妄言》所寫鍾情與瞽妓錢貴的婚姻。小說寫鍾情跟錢貴定情,中舉後拒絕好友結締高門的建議,因為錢貴目雖瞽卻有識人於塵埃中的慧眼,堪稱精神上的知己。職此之故,鍾情在中舉後的序齒錄上便已刻上錢貴是嫡配,即正式確認了錢貴的妻子的身份。

美國漢學家黃衛總敏銳地指出錢貴這一瞽妓的獨特性:「錢貴就是一個具有特殊修辭功能的人物,她的形象被用來羞辱那些『盲』於他人才能的人。」[22]

《中華帝國晚期的慾望與小說敘述》

《中華帝國晚期的慾望與小說敘述》

按約婚娶有殘疾的女子之受表彰,並不限於上述跨越階層之間的婚姻,事實上它是社會廣泛認同的一種義行,民間流行的《文昌帝君功過格》中便規定「娶已聘後殘疾女」可記百功[23]。

女性盲瞽者中存在一種特殊的情形,即女子基於對男子的愛戀自行致盲。《新唐書》卷二百五《列女傳》記載房玄齡微時病重,囑妻子盧氏另行改嫁,盧氏乃剔一目示之,以明心志。馮夢龍《情史》卷一「情貞類」之《盧夫人》即述此事。

元代夏庭芝《青樓集》記載京師名妓樊事真得寵於周仲宏,二人分別時樊發誓絕不負於周,否則「當刳一目以謝君子」。後來樊迫於母命屈從於權豪子,因在周面前抽金篦刺左目,二人遂歡好如初。此事被好事者編為雜劇《樊事真金篦刺目》[24]。

明代梅鼎祚《青泥蓮花記》卷三「記義」、馮夢龍《情史》卷六「情愛類」皆據《青樓集》載錄。

以瞽目寫情愛最為感人的事件,當屬《警世通言》卷三十一《趙春兒重旺曹家莊》入話所述鄭元和、李亞仙故事,其謂李亞仙收留落難的鄭元和在家,「繡襦裹體,剔目勸讀,一舉成名,中了狀元」。

此事本於南戲《繡襦記》第三十三出《剔目勸學》,劇中敘鄭元和迷戀李亞仙美麗的眼睛,不能專心苦讀,亞仙遂刺目毀容以激勵元和上進。《情史·樊事真》所附按語指出:「若世所傳汧國夫人剔目勸讀,則借用樊事耳。」

作家丁玲觀賞過川劇《繡襦記》後談道:「我想人們並不是欣賞妓女把眼睛刺瞎了,而是稱讚戲中那種愛情的純潔,很感動人,它沒有計較什麼物質條件。」[25]

《繡襦記》

《繡襦記》

顯然,李亞仙對鄭元和那份至真至純又苦澀萬分的愛戀,盡情呈露在剔目這一非常之舉中了[26]。《金瓶梅》第一百回寫韓愛姐出家為尼時「割發毀目」,亦為表現其忠於已故的陳經濟的精心之筆。

「緣分」這一婚戀行為中不可或缺的元素,亦可藉由盲瞽予以新穎的藝術表達。梅鼎祚《青泥蓮花記》卷十三「記遇」之《眇倡傳》、馮夢龍《情史》卷七「情痴類」之《眇娼》,源出於秦觀《眇倡傳》。

故事敘某妓眇一目,貧乏不能自存,欲往京師尋求遇合。有人勸她說京師乃天下之色府,健全者猶恐無法立身,何況她是眇一目的廢疾者,從而預測她將來必倒斃於溝壑中。某妓不聽勸告,抵達汴京後為一少年所嬖:「(少年)謝絕姻黨,身執爨以奉之。倡飯,少年亦飯;倡疾不食,少年亦不食。囁嚅伺候,曲得其意,唯恐或不當也。」有書生嘲笑少年的癖好,少年憤然回應道:「自余得若人,還視世之女子,無不餘一目者。夫佳目得一足矣,又奚以多為?」

我們知道,妓女以色相事人,其職業高度依賴身體,眇一目對妓女而言自是重大缺陷。故事中嘲笑少年的書生稱某妓為「相矢者」,便是對瞎一隻眼的戲稱,因為射箭瞄準需閉上一隻眼。

值得注意的是,秦觀的《眇倡傳》本是一篇寓言性質的作品,旨在諷喻世人嗜痂成癖、以惡為美,梅鼎祚與馮夢龍則從男女遇合的「情痴」角度切入,可謂化腐朽為神奇。

《秦觀集編年校注》

《秦觀集編年校注》

情愛故事中男方目盲者似較女方目盲者為少,以下所舉三例堪稱特色獨具、巧於運思。

馮夢龍《情史》卷一「情貞類」之《張小三》篇,敘商人楊玉山娶妓女張小三為妻,因家中妻子嫉妒不敢載之還家,後來楊因以大量家資贈與張氏而陷入困頓,雙目失明。張氏乃前往楊家,以楊所贈財物為楊之子女主持婚嫁,且為楊侍疾一年。楊死後張氏為之料理後事,且不見任何男子,終老於舊院。

盲人一般擁有超乎常人的發達的聽覺。古代樂官多為盲人。《詩經·周頌·有瞽》鄭玄箋:「瞽,蒙也,以為樂官者,目無所見,於音聲審也。」

《拾遺記》卷三載師曠「熏目為瞽人,以絕塞眾慮,專心於星算音律之中」,師曠為了專心於音律竟自行熏目為盲。盲人發達的聽覺還可用于軍事。呂思勉先生謂太平天國與清軍相持時,兩軍皆用瞽者探聽對方是否挖掘地道[27]。

小說作家在編織跟情愛有關的故事情節時,會巧妙地利用目雖盲而聽覺靈敏這一點,清初話本小說集《一片情》第二回便堪稱顯例[28]。

《一片情》第二回的回目是「邵瞎子近聽淫聲」。小說寫卜者邵瞎娶貌美的杜羞月為妻,有鑒於「瞎子的老婆,沒有個不養漢的」世俗觀念,聽覺靈敏的邵瞎對妻子防範極嚴。杜羞月跟鄰人杜雲私通,欺負邵瞎目盲,公然在他面前行淫。為了擾亂身邊的邵瞎的聽覺,杜羞月和杜雲假作洗衣聲以掩蓋行淫的聲音。事情敗露後,邵瞎跟杜羞月離異,而杜羞月終與杜雲成婚。

《明代小說輯刊》

《明代小說輯刊》

作者對私通行為儘管有所批判,但卻十分輕微,黃霖先生謂小說命意在於揭示擇配不當會引發婚姻悲劇[29],對此小說末尾所發議論可予證明:「『賽康節』(即邵瞎)本是個瞽目之人,只該也尋一個殘疾的做一對才好,討這如花似玉的妻兒,鮮不做出來的,究竟如何管得到底。」這裡同時提出了一個盲人選擇配偶的問題,當代作家畢飛宇在《推拿》中對此進行了深入的探討。

《八洞天·培連理》中莫豪入贅晁七襄家之前突然雙目失明,乃主動提出解除婚約,七襄則矢志不渝。婚後七襄勸莫豪納侍女春山為妾,莫豪不允,七襄乃教春山冒充自己與丈夫交歡以成其事。小說還利用莫豪復明前從未目睹妻妾真容設置了一系列戲劇性情節。從目盲的關目設計看本篇頗具巧思,不過由此造成的缺憾也十分明顯。

其一,春山冒充七襄與莫豪交歡,僅僅利用目盲一點還是不夠的,因為盲人僅是喪失了視覺,而在其他感官仍屬正常的情況下竟無法感知枕邊人,顯然缺乏應有的藝術說服力。

其二,小說寫妻妾不肯相信莫豪開瞽復明的神跡,這是符合常理的,可是為了造成大團圓的既定結局,妻妾與丈夫又必須重合,而要解決這一藝術困局,作者只能讓聞聰這一謫仙出面作證,巧則巧矣,藝術的真實性卻急遽降低了。由此亦可見出,現實題材的小說中植入神道助人復明的關目,往往會帶來難以克服的藝術難題。

《喻世明言》會校本,馮夢龍編著,李金泉校點,上海古籍出版社2023年9月版。

《喻世明言》會校本,馮夢龍編著,李金泉校點,上海古籍出版社2023年9月版。

在利用目盲推動情節發展及突出主題上,《喻世明言》卷三十八《任孝子烈性為神》有新的開拓。小說寫任珪的妻子梁氏跟鄰人周得私通,欺負任珪父親雙目失明而無所顧忌。後來任珪父親覺察兒媳行為異常,提醒兒子注意。梁氏為了排除公公的干擾,採納情夫周得的計謀,汙衊公公行奸。

任珪一時聽信梁氏的說辭,暫將梁氏送回娘家。偶然機會知曉真相後,任珪方知冤屈了父親,在決心大開殺戒之前,預先讓已婚的姐姐將父親接到家中。

這篇小說中,作者安排任珪母親早逝,家中只有雙目失明的父親,從而為私通、懲奸等情節的展開做好了鋪墊。而且,任珪殺掉姦夫情婦在內的五個人的酷烈行為,跟其當初冤屈了父親而心生愧疚密切相關,可以說,小說將目盲可以傳達孝道與情愛這兩個功能進行了綰合,藝術表現力上的效果是十分突出的。

論者早就指出這個故事是淵源有自的,元無名氏有雜劇《任貴五顆頭》,《寶文堂書目》著錄《任珪五顆頭》[30],只是這兩篇早期文獻已經佚失,不知其中是否有任珪父親目盲這一重要敘事元素。

二、復明:治盲之方及其藝術表達

無論古今,除極特殊的情況以外,復明是盲人所共同渴望的。當代作家史鐵生的小說《命若琴弦》,將復明的渴望跟人生哲理融凝為一體。畢飛宇的小說《推拿》中,推拿店的盲店主幹脆命名為「沙復明」。對於復明,古人同樣擁有一套區別於現代人的知識與信仰體系,並將其全方位地展現在了小說戲曲等文學書寫中。

《命若琴弦》

《命若琴弦》

(一)目疾難醫:復明故事的神異化

古代民俗有專門護惜眼睛的節日。南朝梁宗懍《荊楚歲時記》謂八月一日「以錦彩為眼明囊,雲赤松子以八月囊承柏樹露,為宜眼。後世以金薄為之,遞相餉遺」。

隋杜公瞻注引《述征記》云:「八月一日作五明囊,盛取百草頭露洗眼,令眼明也。」[31]古人之所以專門設置護眼的節日,自然是因為各種疾病中目疾甚難醫治。

清代話本小說集《八洞天·培連理》中有議論道:「凡醫道之中,唯目疾最難醫,往往反為醫所害。目有翳,便不能視。『翳』字即用『醫』字之頭,『醫』字下『酉』字又為兩丁入目之象,故曰『眼不醫不瞎』。」

且不論此種憑字形以立論的方法是否可靠,目疾難醫的觀念卻從中得到了真切的體現。古代典籍載有大量治療目盲的藥方,療效如何則不易判定。

《繡谷春容·游翰摭粹》之《瞎子賦》云:「石菖蒲種了一盆,何救神反背?青魚膽裝來一擔,豈能明目?」賦中這幾句話很可表現古人對目盲的無奈。干寶《搜神記》卷五載有這樣一個故事,從中可見古人渴求復明的熱望:

南頓張助,于田中種禾,見李核,欲持去。顧見空桑中有土,因植種,以余漿溉灌。後人見桑中反覆生李,轉相告語。有病目痛者,息陰下,言:「李君令我目愈,謝以一豚。」目痛小疾,亦行自愈。眾犬吠聲,盲者得視,遠近翕赫。其下車騎常數千百,酒肉滂沱。間一歲余,張助遠出來還,見之驚云:「此有何神,乃我所種耳。」因就斫之。[32]

此篇本事見《風俗通義·怪神第九·李君神》,亦見於《抱朴子內篇·道意》。「李君神」形象的破滅除了表現出人們的無奈以外,還說明造神的願望在人們心中具有無比的迫切性。後世反覆書寫的大量復明故事,之所以少見例外地走向神異的路數,「李君神」故事便包孕了早期的根芽。

《風俗通義校注》

《風俗通義校注》

將復明希望寄託於觀音的記載所在多有。南朝蕭齊陸杲《系觀世音應驗記》記劉宋時僧人惠緣因病致盲,「自念此非差疾,又無質藥」[33]。「差疾」指可治癒之病,「質藥」即良藥,「此非差疾,又無質藥」意為無良藥可治癒目盲。惠緣是靠念誦一千遍《觀世音經》而得復明的。

李劍國先生指出《應驗記》系列故事著力向讀者灌輸一種信念:「無論遇到什麼苦難,只要一心誦念《觀世音經》,便能逢凶化吉。」[34]

南宋洪邁編撰的《夷堅志》中便多有宣揚觀音助人復明的故事,如《夷堅乙志》卷十三《法慧燃目》、《夷堅丙志》卷十三《郭端友》、《夷堅丁志》卷十七《甘棠失目》、《夷堅三志》辛卷第七《觀音救目疾》及《夷堅志補》卷十四《觀音洗眼咒》等。

除觀音外,其他佛教神靈亦可助人復明。《大般涅槃經·壽命品第一之二》載佛陀告諸比丘:「為汝等故,無量劫中捨身、手、足、頭、目、髓、腦。」佛陀救治盲瞽自不在話下。香山寺菩薩亦具助人復明的神通。

清代張彝宣《海潮音》傳奇寫妙莊王后因思念亡女雙目失明,香山寺菩薩摳出自己雙眼讓王后服下,雙目立明[35]。能夠為眾生解除疾苦的藥師佛於治盲自屬本色當行。

《北周書·張元傳》記載張元祖父喪明,後讀《藥師經》見「盲者得視」之言,願以己盲換得祖父復明,因夜夢一老翁以金鎞療救祖父。《藥師經》載藥師佛所發十二大願之第六願確有治盲一項,金鎞則是古印度以刮眼膜治療目疾的手術工具。

《周書》

《周書》

道教諸神在治癒目盲上尤其活躍。《封神演義》第八十回寫楊任因諫紂王被剜去雙目,道德真君將兩粒仙丹納入其目中,從而生出手中之眼。八仙中的呂洞賓常有療治目疾的善舉。《晉祠志》記載祠內呂祖閣神案上六個藥方簽筒中有一個是目科[36]。

鄧志謨《呂純陽得道》第十回寫呂化名「干係屯」治好一個偏盲的人。汪象旭《呂祖全傳·丹藥濟人》之《江陵醫眼》敘傅道人「事洞賓像甚謹」,後目昏多淚,呂洞賓化為一客治癒其目疾。民間崇仰的三官大帝亦有治目之能。

清代小說《跨天虹》卷五寫瞽者張真兒得三官大帝之助,用眼藥點開雙眼復明。東嶽帝君可用換眼術徹底解決目盲問題。《八洞天·培連理》寫莫豪夢中被東嶽帝君使者用新眼換掉盲眼。

清代劇作家周大榜《十齣奇》傳奇敘明末錦衣衛指揮使雲紀因李自成、張獻忠之亂,憂時盲目,清虛觀沖和道人獻獼猴,為其摘鮮果而復明[37],這也是道教人士的功勞。

民間應運產生了專治目疾的仙人。舊時眼藥鋪供奉眼光娘娘,又稱「眼光明目元君」,其神像手中抱有一圓鏡,上畫一雙眼睛[38]。

清代湯用中《翼駉稗編》卷二《汪氏姨為眼光娘娘侍兒》記作者繼室之五姊工刺繡,有針神之目,二十歲暴卒後託夢於人,謂己前生為眼光娘娘侍兒,「後其嫂目疾不愈,夢五姊針刺其兩太陽穴,痛極而醒,病若失」。

篇中提到當地有「眼光廟」[39]。魯迅《論照相之類》中提到家鄉紹興廟宇中供奉一種菩薩即眼光娘娘:「有眼病的,可以去求禱;愈,則用布或綢做眼睛一對,掛神龕上或左右,以答神庥。」[40]

寄望於佛道神靈治癒目疾,自然給相關記述蒙上濃厚的神異色彩。我們注意到,有關治癒目盲的記述中,也有大大淡化神異色彩而建基於醫學知識的,不過,其記述並非全然褪去神異色彩,僅僅是予以淡化而已。

《秋燈叢話》

《秋燈叢話》

王緘《秋燈叢話》卷六《慧光內結雙目復明》寫某童子雙目失明,勞山道士撒三針于山凹中令其拾取,童子經數年後覓得三針而復明,道士解釋其中關竅云:「志一則神凝,神凝則精氣充足,而慧光內結,雙目自可復明。」

如此解釋或許符合醫理,但勞山道士本身即具有神異性,由此決定其復明方法之別出心裁,換言之,勞山道士實為神醫的變形。

青城子《亦復如是》卷八《葉天士》的主人公便是一位遐邇聞名的神醫。小說寫某藩憲新到任而目忽失明,葉天士故意激怒他而使之復明,其理在於「過喜而神散,目故失明」,據「暴喜傷陽,暴怒傷陰」之理,「必得大怒方可抑陰而伸陽」。

(二)神藥難覓:「空青石」及其文學書寫

目疾難醫決定了世間有效療目藥物之難覓。《搜神記》卷十一謂顏含次嫂樊氏因疾失明,後有青衣童子送來蚺蛇膽,其疾即愈。《晉書·顏含傳》亦載此事。蚺蛇膽確具明目去翳之功效。

《本草綱目》「鱗部」第四十三卷謂蚺蛇膽有「明目,去翳膜」之效,李時珍的「發明」解釋道:「蚺稟己土之氣,其膽受甲乙風木,故其味苦中有甘,所主皆厥陰、太陰之病,能明目涼血,除疳殺蟲。」[41]

蚺蛇膽雖具此神效,卻是極不易得的,《搜神記》寫青衣童子送來蚺蛇膽後「逡巡出戶,化成青鳥飛去」,顯然是一位仙人。

元代李文蔚《燕青博魚》雜劇寫燕青因誤假限被杖六十,因氣致盲,燕順用金針和藥物治癒燕青,而藥是「菩薩水」調的「聖餅子」。「菩薩水」「聖餅子」究為何物,難以確知,其神異性則一目了然。

《燕青博魚》

《燕青博魚》

清代劇作家萬樹在《空青石》傳奇第二十三出《醫諢》中,寫江南醫生王撮空吹噓治療目盲的藥材,有獅子的瞳神、杜鵑的眼淚、蚊蟲的睫毛。這當然是用諧謔的口吻嘲諷庸醫,不過王撮空列出的三件物事極難獲得,同樣說明了有效療目藥物之難覓。相比之下,古代載籍中最為神奇的療目藥物當屬「空青石」。

顧文斌《眼科臨床中藥學》謂空青石是碳酸鹽類礦物藍銅礦的礦石[42]。清人劉松岩著《目科捷徑》卷三云:「空青點翳如神,然不易得之,石內之水,點目復明,一切火眼尤效。」[43]

《本草綱目》「主治」第四卷《眼目》著錄「空青」云:「漿,點青盲內障翳膜,瞳人破者,得再見目。」[44]此處謂「瞳人破者,得再見目」,空青石之神效可以想見。

歷史名人曾國藩曾用空青石治療目疾。同治九年(1870)夫妻同患目疾的曾國藩在給曾紀澤的信中說,丁雨帥(丁日昌)以空青為治目神藥,用重價在蘇州購得一具相贈,「視之黑石,大如雞卵,搖之,中作水響。據云一石可醫七八盲人,只要瞳人尚存,眼未封閉者,均可復明,但須有良醫曾經閱歷者,乃能取出點注」[45]。

據曾氏言使用空青石療目需要滿足兩個條件,一是患者「瞳人尚存,眼未封閉」,一是施治醫生須「曾經閱歷」。從這兩個前提條件可以得出兩點認識:一是空青石似乎沒有李時珍講的那麼神奇,因為它只能治療「瞳人尚存,眼未封閉」者;二是即使擁有了空青石卻找不到有施治經驗的醫生,同樣無濟於事。

我們注意到,類似曾氏這樣對空青石持相對理性的認識,並未在古人的觀念中占據主流,在有關載述及文學作品中,對空青石的神化一直未曾止息。

《吳下諺聯》

《吳下諺聯》

清代王有光《吳下諺聯》卷一《天下有空青》所載傳說,甚至將空青石跟化治天下的偉業聯繫了起來:

空青,本乾坤之靈氣,聚日月之精華,結成石膽,中涵天一之水,一塵不染。用以療目,能使痼疾頓開。非特治目之藥,乃治心之藥也,心清則目自明耳。當初瞽瞍雙目不明,舜使工垂鑿石取之,遍掘冀州不得。舜曰:「冀州雖無,天下自有。」乃使禹隨山開取。涉歷九州,得一空青,進之。舜乃獻於父前,親為蘸點,目翳盡脫,睛珠生光,清氣直注靈台,光明發越,父乃大悅。底豫而天下化,空青之力也。不然,頑父一瞽到底,即夔夔齋栗,亦無從而見之,其又焉能允若乎?[46]

敦煌本《孝子傳》謂舜「以舌舐其父眼,其眼得再明」[47]。瞽叟復明緣於舜的舐眼,自然是對舜以孝格天的顯揚,不過這種復明方式過於神異,學理上難愜人心。

王有光在書中記載的這個傳說目前尚不知出處,但其將瞽瞍復明歸功於空青石,確能獲得當時公共理性的認同。這個傳說引人矚目之處是將孝行提升到化治天下的高度,而非單純地講述一個空青復明的故事。

我們看到,舜用盡心力覓得乾坤至寶空青,在成就至孝之名的同時理順了天下秩序,從而完美地實現了《孟子·離婁上》中提出的美政理想:「舜盡事親之道而瞽叟厎豫,瞽叟厎豫而天下化。」而空青從「治目之藥」升華為「治心之藥」,其象徵功能至此亦得到了完滿的發揮。

有關空青石的文學描寫中,清代作家的表現堪稱優異。清初文人汪價(1610—?)的《草木春秋》是展示醫藥知識的一部才學小說。論者指出該書「對敵我雙方將領以藥性為據的命名,採用忠奸二元對立的審美結構方式」,「不僅在於意主忠義,旨歸勸懲,而且也在於表現作者立功勳、定華夷的理想與抱負」[48]。小說第十七回寫貝母將硇砂吹在漢軍眼內,致使三千餘漢軍皆盲,女萎娘娘乃用空青點開瞎眼。

福文堂藏板《草木春秋演義》

福文堂藏板《草木春秋演義》

郭廷選《草木傳》傳奇系據《草木春秋》改編[49],其第九回寫番鱉子入侵中原,用硇砂筒「一陣風布在空中,就如大雪一般,吹入三軍眼內」[50],導致三軍盡成瞽目,第十回寫甘草用「空青數杖」使三軍復明。代表邪惡的敵人使用了令人目盲的毀滅性手段,那麼正義一方最有效的挽回之術便是動用空青。戰爭本身的殘酷性與敵我雙方之難以調和,在空青這一物象的運用中得到了淋漓盡致的表現。

清代文學在運用空青物象上取得突出成就的作品有兩部:一是萬樹(1630—1689)的《空青石》傳奇,一是艾衲居士《豆棚閒話》第八則《空青石蔚子開盲》。

在《空青石》傳奇中,空青石的失與得、真與假,將劇中人物與事件密合無間地串聯在一起,劇作的思想傾向與戲劇性亦賴此得以展現。劇中對空青石的描述均符合普通的認知,如謂「空青乃天生至寶,是一個石子,搖之其中有聲,剖出那靈液來,點入眼內,即能復明」,並引古人所言「世上有空青,人間無瞽目」狀其神效。

本劇採用常見的忠奸鬥爭模式,分別以禮部左侍郎鞠躬與吏部左侍郎曲隨封為代表。劇寫推選邊將時曲隨封薦舉親信危有倚,發毒誓說其人若無功便盲雙目,後來果然應誓,因向鍾青索取家傳空青石。

曲隨封的失明顯然是對其因私廢公的報應,而派家將搶奪空青石並揉瞎鞠躬雙眼之舉,使其人性中狠毒忌刻的一面暴露無遺。鍾青用空青石治癒鞠躬而曲隨封目盲終身的結局安排,大快人心。劇中還有利用戲曲體制進行諷喻之處,如曲隨封的女兒曲眉月跟父親打諢說,復明後剩餘的空青可用來救治瞎眼的哈巴狗。

寶寧堂刊本《豆棚閒話》

寶寧堂刊本《豆棚閒話》

《豆棚閒話》是一部寄寓了深沉的歷史感慨與哲學思考的話本小說集。其第八則《空青石蔚子開盲》的敘事張力,在兩個瞎子復明後的大哭中達到高潮:「向來合著雙眼,只道世界上不知多少受用。如今開眼一看,方晤得都是空花陽焰,一些把捉不來。只樂得許多孽海冤山,劫中尋劫,到添入眼中無窮芒刺,反不如閉著眼的時節,到也得個清閒自在。」紫髯狂客的回末總評云:「此則以瞽目說法,大是奇異。」

「以瞽目說法」的奇異處誠如論者所指出的:「大多數人生於斯、長於斯,早就與這個世界融為一體,對種種荒謬的世事已經習以為常了,兩位盲人超乎尋常的反應恰恰映照出世人普遍的麻木不仁。」[51]

借盲人諷喻世俗本就是一種慣常的表達方式。《姑妄言》第二回寫錢貴幼時為庸醫所誤而雙目失明,林鈍翁便藉機評道:「如今的世情,只好睜一隻眼,閉一隻眼罷。據我言之,不若視而不見者為尤妙。」「揚州八怪」之一的汪士慎晚年雙目失明卻頗為泰然,因為「從此不復見碌碌尋常人,覺可喜也」[52]。

《豆棚閒話》借鑑這一常見的諷喻方式不足為奇,其特殊之處在於影射了易代巨變下的禮崩樂壞,其強度與烈度遠遠超越了普通的世情諷喻。

小說中兩個瞎子復明緣於蔚藍大仙所用空青石。空青石在小說中的運用有兩點值得關註:

其一,小說中交代,蔚藍大仙在東勝神州山中撿到的空青石,乃是「當初女媧氏鍊石補天,不知費了多少爐錘鍊得成的」。

這就將空青石的生成跟補天神話結合起來了,其意義誠如論者所指出的:「空青石是此岸與彼岸的紐帶,它來自天上,下到塵世,又復歸天界,它的出場由神仙、僧道開路。這一切自然而然地預示著《紅樓夢》中寶玉的必然出場。」[53]「無材可去補蒼天,枉入紅塵若許年」,故事的背景設置決定了空青石降落人間之不合時宜。

《吳門表隱》

《吳門表隱》

其二,劉勇強先生探討《豆棚閒話》的江南地域特色時指出,艾衲居士對蘇州的認知可能相當深細,證據之一是《空青石蔚子開盲》故事由蘇州城展開,而空青石與蘇州之間又存在緊密的關聯,據清人顧震濤《吳門表隱》卷一記載:「空青膏治目疾如神,東白塔子裡趙淵世傳。其九世祖瑢,正統初遇仙所遺。」[54]

這條記載可以讓我們認識到,《空青石蔚子開盲》故事並非全然出自凌空的虛構,其核心物象空青石所具地域性正是小說以實運虛的潛在支撐。這條記載還透露出一個重要信息,即蘇州已產生趙家世傳的治目成藥「空青膏」,這無疑讓空青石乃治目神藥的名聲更為煊赫。上文徵引曾國藩家書提到丁日昌從蘇州購得一具空青石相贈,由此亦可得到較為切實的說明。

餘論:盲瞽敘事的缺憾

元代無名氏《明目至寶》所收《眼科論》有道:「世之最貴者,莫過於人。人之最貴者,莫過於目。」[55]在這一基本認知的基礎上,圍繞著失明與復明,古代作家將盲瞽的敘事潛能幾乎發揮到了無以復加的程度,而古人的生命觀、價值觀及審美意識,亦藉此得到了淋漓盡致的展現。本文對盲瞽敘事的論述僅僅是盲瞽文化中的滄海一粟,許多有價值的課題尚需得到進一步的開發與闡釋。

古代盲瞽敘事積累了大量成功的經驗,毋庸諱言,同時也留下了一些啟人深思的教訓。本文個別地方對此已有指出。此處略述二端,以見一斑。

關於神怪小說創作,劉勇強先生《小說知識學:古代小說研究的一個維度》中徵引了清人馮鎮巒的名言:「說鬼亦要有倫次,說鬼亦要得性情。」然後強調指出:「奇幻想像也應遵循特定的規律與邏輯,既要符合人們對鬼怪神靈的信仰知識,也要貼近人情物理。」[56]

《新刊全相平話武王伐紂書》

《新刊全相平話武王伐紂書》

古代小說中便不乏違背此規律而拂人之性的失敗敘事。例如,元刊平話《武王伐紂書》敘助紂者「順風耳」即師曠,姜太公命敲動五百面銅鑼擾亂「順風耳」,使其被擒於南宮适。

而《南遊記》卷二《華光來千田國顯靈》寫「順風耳」師曠占山為王,吃人成性,後被華光收服。

《武王伐紂書》和《南遊記》中與正義為敵的「順風耳」,顯然是對師曠的妖魔化處理。其作者僅著眼於師曠善聰的特性進行虛構,卻無視這一瞽者早已定型的正面形象,無異於佛頭著糞。

關於知識與勸懲這一組小說創作中的重要元素,上揭劉勇強先生文中指出二者可能會存在矛盾:「知識的客觀性與勸懲的主觀性有時存在矛盾,有的小說家為了勸懲甚至不顧常識,表現出一種片面崇德尚善的反智傾向。」

事實表明,因勸懲的主觀性過於強烈而不顧知識的客觀性,古代小說中是屢見不鮮的,即使是大作家有時也難免蹈此覆轍。例如,《儒林外史》第四十四回寫施二先生信從風水先生之說:若是不遷太夫人的墳,「二房不但不做官,還要瞎眼」,結果掘墳時「看見了棺木,墳里便是一股熱氣直衝出來,衝到二先生眼上,登時就把兩隻眼瞎了」。

藉助掘墳目盲這一關目,吳敬梓狠狠鞭撻了惟重功名而罔顧孝道的士子們,問題在於,墳中熱氣沖瞎眼睛的描寫太過荒誕,令人難以置信,這不能不在很大程度上影響到既定勸懲意圖的接受。

清臥閒草堂刊本《儒林外史》

清臥閒草堂刊本《儒林外史》

追根究底,吳敬梓之所以執意要寫出這一荒誕的情節,還是因為對於風水堪輿之說,他的認識儘管算是比較通達的,但在內心深處,他並不是絕對不相信[57]。由此可見,只要思想觀念上存在某種缺陷,勢必會在藝術描寫上表現出來,這就是問題的本質所在。

注釋:

[1][清]石成金:《傳家寶》(第二集),長沙:嶽麓書社,2002年,第410頁。

[2]王興亞:《明代行政管理制度》,鄭州:中州古籍出版社,1999年,第332頁。

[3][宋]張九成著,楊新勛整理:《張九成集》,杭州:浙江古籍出版社,2013年,第221頁。

[4]元刊《秦並六國平話》未寫秦始皇弄瞎高漸離雙眼。

[5]元刊平話《前漢書續集》未寫戚夫人被制為「人彘」,自然沒有「去眼」一節。

[6][10][明]無名氏:《輪迴醒世》,北京:中華書局,2008年,第455、353頁。

[7]胡勝、趙毓龍輯校:《西遊說唱集》,上海:上海古籍出版社,2020年,第156頁。

[8]葉楚炎先生指出明清通俗小說中監生形象的一個突出特徵便是好色,參見氏著《明代科舉與明中期至清初通俗小說研究》,南昌:百花洲文藝出版社,2009年,第154—159頁。

[9]汪慟塵撰,趙燦鵬、劉佳校註:《苦榴花館雜記》,北京:中華書局,2013年,第318—320頁。

[11]汪中《瞽瞍說》。見[清]汪中:《述學》,瀋陽:遼寧教育出版社,2000年,第101頁。

[12]程毅中:《敦煌本「孝子傳」與睒子故事》,《中國文化》1991年第5期。

[13]朱一玄編:《聊齋志異資料彙編》,天津:南開大學出版社,2002年,第265頁。

[14]關德棟、李萬鵬編:《聊齋志異說唱集》,上海:上海古籍出版社,1983年,第237頁。

[15]關於「割股療親」主題的探討,參見拙文《從知識到信仰:歷史上的「割股」行為及其文學書寫》,《國學學刊》2020年第3期。關於古代小說戲曲中「萬里尋親」情節類型的探討,參見劉勇強《歷史與文本的共生互動——以「水賊占妻(女)型」和「萬里尋親型」為中心》,《文學遺產》2000年第3期。

[16][明]程時用:《風世類編》,北京:文物出版社,2018年,第55—56頁。

[17][晉]陳壽:《三國志》,北京:中華書局,1982年,第268頁。

[18][明]呂坤:《呂坤全集》,北京:中華書局,2008年版,第374頁。

[19]《唐五代筆記小說大觀》,上海:上海古籍出版社,2000年,第1612頁

[20]朱易安、傅璇琮等主編:《全宋筆記》第三編(第8冊),鄭州:大象出版社,2008年,第204頁。

[21][宋]羅燁編:《新編醉翁談錄》,瀋陽:遼寧教育出版社,1998年,第18—19頁。

[22][美]黃衛總著,張蘊爽譯:《中華帝國晚期的慾望與小說敘述》,南京:江蘇人民出版社,2010年,第230頁。

[23]袁嘯波編:《民間勸善書》,上海:上海古籍出版社,1995年,第212頁。

[24][元]夏庭芝著,孫崇濤、徐宏圖箋註:《青樓集箋注》,北京:中國戲劇出版社,1990年,第138—139頁。

[25]丁玲:《迷到新的社會生活里去——同青年作家談創作》,《文藝研究》1984年第4期。

[26]陶慕寧《從〈李娃傳〉到〈繡襦記〉——看小說戲曲的改編傳播軌轍》一文中指出:「『剔目勸學』一出既乖生活之常理,亦不合藝術之邏輯。實明曲家迂腐處,乃《繡襦》之敗筆。」(《南開學報》[哲學社會科學版]2008年第1期)刺目明志有其敘事傳統,陶先生所言或可再斟酌。

[27]呂思勉:《呂思勉讀史札記》(增訂本),上海:上海古籍出版社,2005年,第1133頁。

[28]清代小說集《八段錦》第四段《對不如》,輯錄自《一片情》第二回。

[29]黃霖:《試論〈一片情〉》,《社會科學戰線》1993年第2期。

[30]譚正璧編:《三言兩拍資料》,上海:上海古籍出版社,1980年,第217頁。

[31][梁]宗懍撰,[隋]杜公瞻注,姜彥稚輯校:《荊楚歲時記》,北京:中華書局,2018年,第62、63頁。

[32][晉]干寶撰,汪紹楹校註:《搜神記》,北京:中華書局,1979年,第65—66頁。

[33]董志翹:《〈觀世音應驗記三種〉譯註》,南京:江蘇古籍出版社,2002年,第204頁。

[34]李劍國:《唐前志怪小說史》,北京:人民文學出版社,2011年,第586頁。

[35]李修生主編:《古本戲曲劇目提要》,北京:文化藝術出版社,1997年,第412頁。

[36]馬書田:《中國道教諸神》,北京:團結出版社,1996年,第175頁。

[37]郭英德:《明清傳奇綜錄》,石家莊:河北教育出版社,1997年,第1157頁。

[38]李喬:《中國行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》,北京:中國文聯出版社,2000年,第360頁。

[39][清]湯用中:《翼駉稗編》,北京:文物出版社,2017年,第102頁。

[40]魯迅:《墳》,北京:人民文學出版社,1980年,第175頁。

[41][44][明]李時珍:《本草綱目》,北京:人民衛生出版社,2017年,第2399、280頁。

[42]顧文斌:《眼科臨床中藥學》,烏魯木齊:新疆科技衛生出版社,1997年,第183頁。

[43][清]劉松岩著,王全、王倩校註:《目科捷徑》,北京:中國中醫藥出版社,2015年,第74頁。

[45]唐浩明:《唐浩明評點曾國藩家書》,青島:青島出版社,2017年,第402頁。

[46][清]王有光:《吳下諺聯》,北京:中華書局,1982年,第23—24頁。

[47]類似的復明方式亦見於朱鼎臣《唐三藏西遊釋厄傳》卷四《小姐囑兒尋殷相》,其謂江流和尚找到祖母,「與婆婆舔眼,須臾之間,就將雙眼舔開,仍復如初」。汪象旭《西遊證道書》第九回同此。《元史·王思聰傳》《清史稿·姚易修傳》皆載舐目復明事跡。

[48]趙春輝:《清代才學小說考論》,北京:人民出版社,2019年,第122頁。

[49]關於《草木傳》與《草木春秋》的關係問題,參見趙春輝、洪紅《清代傳奇〈草木傳〉考略》,《學術交流》2012年第3期。

[50][清]蒲松齡:《聊齋俚曲集》,濟南:齊魯書社,2018年,第909頁。按《草木傳》長期被誤認為蒲松齡的作品。

[51]朱海燕:《明清易代與話本小說的變遷》,武漢:華中科技大學出版社,2007年,第209頁。

[52]丁家桐、朱福烓:《揚州八怪傳》,上海:上海人民出版社,1993年,第182頁。

[53]司國芹:《「補天石」在古代小說中的發展印跡》,《鹽城工學院學報》(社會科學版)2013年第4期。

[54]劉勇強:《風土·人情·歷史——〈豆棚閒話〉中的江南文化因子及生成背景》,《清華大學學報》(哲學社會科學版)2010年第4期。

[55][元]無名氏:《明目至寶》,北京:人民衛生出版社,1992年,第2頁。

[56]劉勇強:《小說知識學:古代小說研究的一個維度》,《文藝研究》2018年第6期。

[57]張國風:《〈儒林外史〉試論》,北京:中華書局,2002年,第104—105頁。