黃梅戲是中國五大戲曲劇種之一,2006年被國務院列入國家級非物質文化遺產名錄,是首批獲此殊榮的國家級非物質文化遺產,影響十分深遠,有深厚的群眾基礎和濃厚的市井氛圍,深受海內外人民的喜愛。

岳曉繪《黃梅戲人物》年畫

岳曉繪《黃梅戲人物》年畫

對於生長在湖北省黃梅縣的人們來說,是非常榮幸的,因為,黃梅縣因黃梅戲而揚美名,黃梅人因黃梅戲美名而自豪。

我仍然記得39年前畢業被分配到湖北當年第二大城市中的一家央企工作時的情景。那家央企是改革開放之前從湖南株州遷移而來的,員工主要是跟隨企業從湖南株州遷移過來的。當時,有同事問我是哪裡人,我回答說是黃梅的。他們問什麼黃梅?我說就是那個黃梅戲《天仙配》的黃梅。他們說「黃梅戲不是安徽的嗎?」我自豪地告訴他們:「黃梅戲發源地是黃梅,安徽人只是比黃梅人唱得好,人們才錯誤地認為黃梅戲是安徽的。」

2009年,我被調整到黃梅縣一家新單位。在這個單位,我開始了解到,對於黃梅戲的起源,眾說紛紜,成為安徽和湖北兩省相關人士持續多年論戰的話題。

在湖北黃梅縣,有人說,黃梅戲起源於湖北黃梅,原名黃梅調、採茶戲等,現流布於安徽省安慶市、湖北省黃梅縣等地。清末湖北省黃梅縣一帶的採茶調傳入毗鄰的安徽省懷寧縣等地區,與當地民間藝術結合,並用安慶方言歌唱和念白,逐漸發展為一個新的戲曲劇種,當時稱為懷腔或懷調,這就是早期的黃梅戲。

其後黃梅戲又借鑑吸收了青陽腔和徽調的音樂、表演和劇目,開始演出「本戲」。後以安慶為中心,經過一百多年的發展,黃梅戲成為安徽主要的地方戲曲劇種和全國知名的大劇種。安徽則並不接受這一說法。

這裡有兩個情況需要首先說明。

其一,需要區分三個不同的傳統地方戲曲種類:黃梅戲與黃梅採茶戲、黃梅調(兒),這三種戲曲在九江、黃梅、武穴一帶至今仍有廣泛的傳唱,它們有著不同的唱腔,屬於不同的聲腔戲曲,不能把它們混為一談。

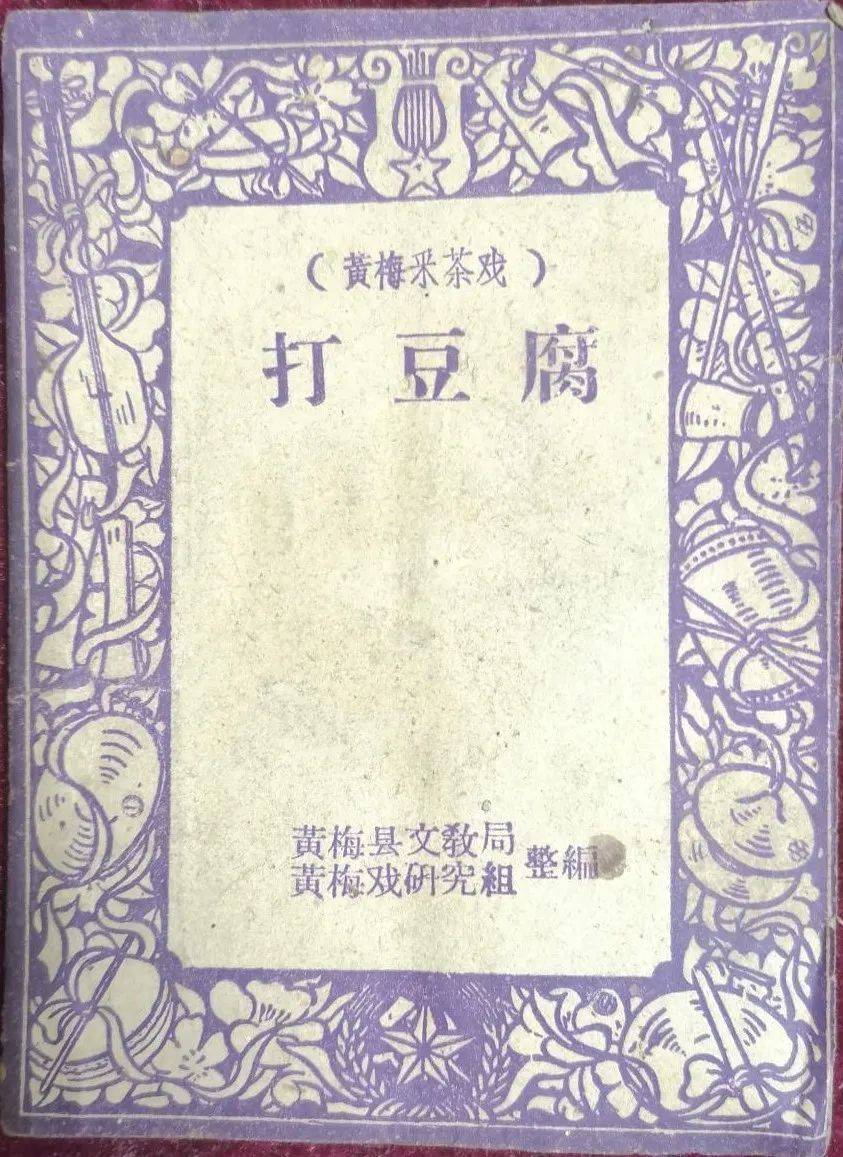

採茶戲又名「彩子」、「采子」,它與今天我們所聽到的黃梅戲不是同一種聲腔戲曲,這是基本常識,不能把「黃梅採茶戲」與今天的「黃梅戲」混為一談。

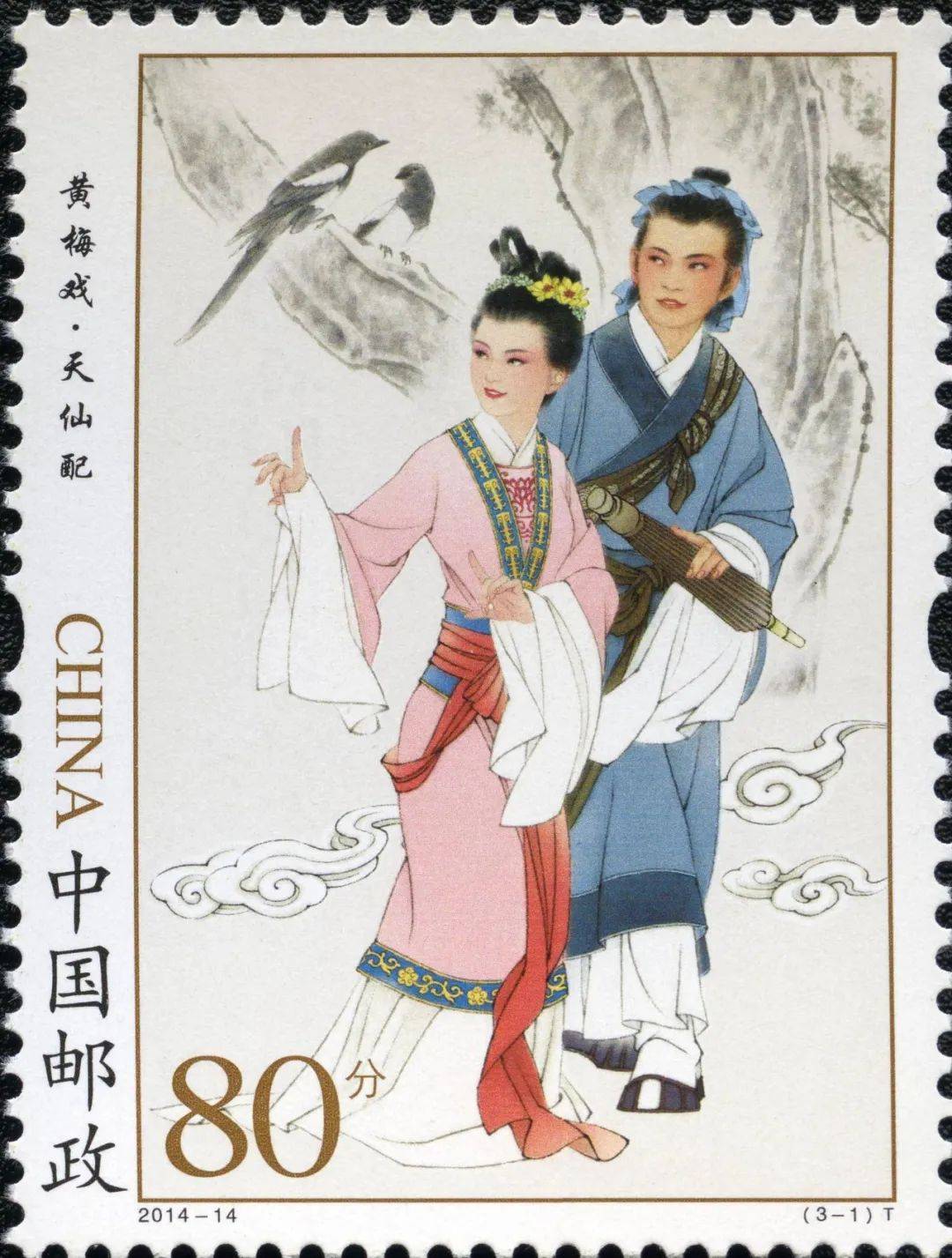

黃梅戲《天仙配》郵票

黃梅戲《天仙配》郵票

如果把《天仙配》作為典型或標準的黃梅戲,那麼,很顯然,今天人們所聽聞的黃梅戲與黃梅採茶戲完全不是同一種戲曲。

黃梅戲的唱腔屬板式變化體,有花腔、彩腔、主調三大腔系,以抒情見長,韻味豐厚,唱腔淳樸,清新靚麗,細膩動人,婉轉流暢,有豐富的表現力,而黃梅採茶戲音調、音色、唱腔則較為高、尖、澀。

還有一種在黃梅、九江、武穴、安慶一帶被叫作「調兒」或「調㖠」的戲種,黃梅人也時也稱它為「黃梅調」,它的雅名叫「文曲戲」,已被授予為武穴市非物質文化遺產,這種戲也與今天人們所聽聞的黃梅戲大不同。

採茶戲、「調兒」的唱腔都有點類似改革開放後從陝西一帶挖掘出來、這些年很火熱的老腔或秦腔,聲腔尖銳高亢,採茶戲和調兒這兩種聲腔至今在九江、安慶、黃梅、武穴等一帶民間,尤其是現今老年人中依然流傳甚廣。

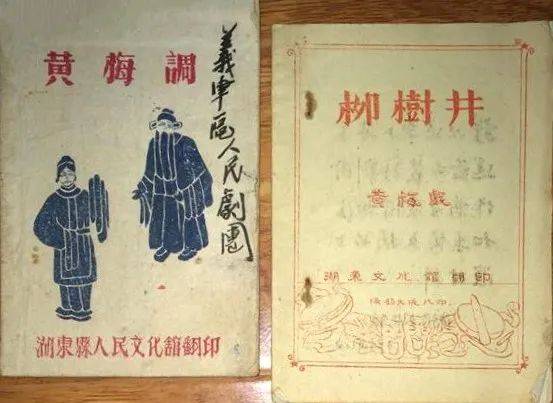

上世紀五十年代刊行《黃梅調》、黃梅戲《柳樹井》

上世紀五十年代刊行《黃梅調》、黃梅戲《柳樹井》

其次,需要說明的是,今天,黃梅戲不僅在湖北黃梅縣、安徽安慶市深受人們的喜愛,就是在湖北英山縣、羅田縣、武漢市和江西省九江市全境,乃至全國、甚至海外,都深受人們的喜愛。可以說,在中國,哪兒有村落、哪兒有廣場,哪兒就能或看到或聽到人們演唱黃梅戲。

到黃梅新單位後,有同事幾乎天天跟我談黃梅戲發源於黃梅的話題,直到他退休,中間持續了近十年的時間。正是受環境的影響,我開始被動地持續地關注並思考這個問題。我一開始是完全認定黃梅戲發源於黃梅的觀點。

但是,隨著關注的越多,了解的越多,思考的越深,加之單位性質,一些人也會跟我談論這個話題,我越來越覺得問題並不那麼簡單。在我看來,如果說黃梅戲發源於黃梅縣,那麼,還有一些問題有待破解。

一、為什麼60多年前黃梅縣的國有戲劇院不唱黃梅戲?

共產黨歷來重視宣傳工作。1949年剛剛解放,黃梅縣就立即組織人員籌建國有戲劇團,開始唱演的主要是現代戲曲。

1951年成立「黃梅縣大眾採茶戲劇團」,演唱的就是採茶戲劇目,而不是今天所謂的黃梅戲,這是並未遠去的歷史事實,是有歷史記載的,而不是杜撰的,是從那個年代走到今天的黃梅人所共知的。

1954年,黃梅戲電影《天仙配》火遍全國,黃梅縣採茶戲劇院從此開始唱黃梅戲,並於1955年將「黃梅縣採茶戲劇院」改名為「黃梅戲劇院」。

黃梅採茶戲《打豆腐》

黃梅採茶戲《打豆腐》

可以說,如果沒有《天仙配》的火爆,恐怕黃梅採茶戲劇院不知什麼時候開始演唱黃梅戲,更不知道什麼時候會改名。黃梅戲劇院在《天仙配》出名後改名,並開始唱黃梅戲的歷史事實,在後來修編的《黃梅縣誌》或由其他黃梅文人所寫的文章、出版的書上都有記載。

如果黃梅戲發源於黃梅縣,那為什麼黃梅縣原國有戲劇院卻不叫「黃梅戲劇院」或「黃梅戲劇團」,而叫「黃梅採茶戲劇院」,並且,他們為什麼不演唱黃梅戲,而是演唱採茶戲?是黃梅戲不好聽,還是黃梅當時的演員和人民群眾都不愛演唱自己的戲?

二、黃梅老人為什麼不會唱黃梅戲?

我今年年近60,記得小時候,農村老人們都不會唱黃梅戲。現在,民間80歲以上的老人,一般也不會唱黃梅戲,但很多老人卻會唱黃梅採茶戲或調兒。

「文革」期間,農村都有宣傳隊,那時的宣傳隊都是唱紅歌、跳忠字舞的,不能唱老戲。1976年毛澤東去世後,國家文化迅速放開,農村人開始唱老戲。

《採茶戲研究》

《採茶戲研究》

當時,我年近70歲的爺爺開始公開唱起了採茶戲和調兒,村裡的年輕人就開始跟我爺爺學唱採茶戲,如,村裡的余勝華等,就常來我家,跟我爺爺學唱採茶戲。

不過後來,由於黃梅戲流行起來,年輕人就都去學唱黃梅戲了,再沒有人跟爺爺學唱採茶戲(即彩子戲)。

說實話,當時,我聽到爺爺唱這種唱腔不容易上口的彩子戲,感覺很新鮮,也很奇怪爺爺為什麼不唱些流行的戲曲或歌曲。正因如此,我這個本喜歡唱歌的人,也不願意跟爺爺學唱採茶戲。

原來,我爺爺在解放前就是村裡採茶戲班的頭頭,村裡的許多人都是爺爺這個戲班的成員,我父親也是戲班子裡的肯干之一。爺爺的戲班不僅在村裡唱戲,還經常到外村去唱,跟外村戲班子進行橫向交流。

我外公叫張行富,是張河柳橋陳福萬墩人,離我爺爺家有二十多里地,外公也是當地戲班子的頭頭。我爺爺和我外公經常互請對方到村裡演戲,我父親常常成為這中間的傳話人,一來二往,我爺爺和我外公就成了親家。

我曾聽老人們講,過去,小池、孔壟、分路等沿江一帶鄉鎮有很多戲班子,他們或唱彩子,或唱調兒,或兩者都唱。

如現年83歲的小池橋下村(現為蓮湖村)的張行國老先生(原籍是孔壟張河方畈村),當年也是方畈戲班子頭頭。張行國老先生因為會唱採茶戲,於2021年被黃梅縣文化局授予非物質文化遺產採茶戲傳承人。

《黃梅採茶戲志》

《黃梅採茶戲志》

現在,黃梅縣城周邊還有不少七八十歲的老人會唱採茶戲或調兒,他們經常聚集到黃梅古塔公園演唱。小池周邊會唱採茶戲或調兒的老人們,則主要聚集在九江大橋小池橋頭公園演唱,張行國老先生就是那班人的組織者和主角。

1980年,我到黃梅一中讀書,也常常在街上尤其是菜場邊,聽到或看到老人們唱彩子或調兒,但是,並沒有看到或聽到他們唱黃梅戲。後來,還有人把老人們唱的彩子和調兒錄成磁帶出售,很受人們的喜愛。

據了解,黃梅現年八十歲以上的老人,他們小時候唱的是採茶戲或調兒,並不是今天所謂的黃梅戲。

約1978年後,農村傳統文化開始活躍起來,村裡人才開始唱電影里的黃梅戲,主要是演唱由安徽人編演的熱門電影《天仙配》《女附馬》等劇中的戲曲,黃梅戲此時開始在黃梅縣廣泛流行起來。

1978年到1979年間,我在初中時,看了幾遍《天仙配》,就會唱全本《天仙配》,這得益於當時廣泛的流行程度。這說明,黃梅戲不僅好聽,也易學易唱,容易流傳開來。

三、為什麼清朝編撰的時間跨度達兩百多年的黃梅縣誌上沒有關於黃梅戲的任何文字記載?

黃梅縣在清朝的順治十七年(1660)、乾隆五十四年(1789)、光緒二年(1876)分別修志,它們的刻本流傳至今。

《清代黃梅縣誌重刊合訂本》

《清代黃梅縣誌重刊合訂本》

2010年,黃梅縣決定組織專家重刊這三本縣誌,並將此書定名為《清代〈黃梅縣誌〉重刊合訂本》,得到了中國社會科學院研究館員、地方志收藏中心主任趙嘉朱的悉心指導、熱忱鼓勵和作序。

2015年,重刊後的縣誌出版發行。這次重刊,「注重保持原貌,儘可能對原書缺頁、模糊字跡、破損處進行考證、修補、填描,對污跡進行清理。對無法考證缺頁、模糊文字、破損處,保持原貌,以避訛傳。」

重刊的縣誌共十二冊,其中,順治十七年的二冊,光緒五十四年的四冊,光緒二年的六冊。這套縣誌內容相當全面,如地圖、縣治、沿革、山川、風土、祀典、學校、選舉(科舉考試中榜名單)、明經、忠義、賢哲、節烈、義民、牌坊、藝文、隱逸、仙釋等,還有很多難以列舉。

為了在這套志書中找到有關黃梅戲的文字記載,我將該套書共1782頁,從頭至尾翻了三遍,對於我感興趣的字,如「戲」「樂」「唱」「鑼」「鼓」「笛」「邢氏」等字眼,我就用筆打圈圈,但是,很遺憾,我沒有在這套志書中找到關於黃梅戲的任何文字。

在這套志書前面的《重刊序言》中,對於書中關於黃梅縣「禪宗祖師傳說」、岳飛後人在黃梅隱居、發展岳家拳的記載都有說明,卻沒有提及任何關於黃梅戲的文字。

這說明,一方面,參與重刊工作的專家們在修志時就特別關注了黃梅縣特色非物質文化遺產的歷史發展脈絡情況,另一方面,也無聲地說明了,縣誌上找不到有關黃梅戲發源於黃梅的任何記載,今天的黃梅戲在那段歷史上與黃梅縣沒有任何關係。

順治、乾隆《黃梅縣誌》

順治、乾隆《黃梅縣誌》

這套《黃梅縣誌》中,不僅沒有提及黃梅戲,我從頭到尾翻了幾遍,都沒有找到當時的黃梅人演唱其他戲曲的任何文字,也沒有找到有關縣外的人來黃梅演唱其他戲曲的文字,或當時的黃梅人聽到並在縣誌上記述縣外的任何人在縣外其他任何地方演唱任何戲曲的文字。

從1876年編輯清代最後一版黃梅縣誌,到1954年電影黃梅戲《天仙配》公映,中間只有區區78年時間。這期間中國發生了什麼?黃梅縣又發生了什麼?能在黃梅縣誕生黃梅戲?黃梅自己的縣誌上都沒有任何記載黃梅戲的文字,這說明什麼?

為此,我找到2015年重印清代黃梅縣誌時擔任黃梅縣誌辦主任和此前的縣誌辦主任了解過此事,他們都表示,他們在重刊清代黃梅縣誌時也注重到此情況,該志上確實沒有任何關於黃梅戲的記載或表述,為此,他們還與專家們進行了討論,結論是要尊重史志,沒有就沒有。

光緒《黃梅縣誌》

光緒《黃梅縣誌》

在反覆翻閱這套志書過程中,我發現了《重刊編輯說明》中有一處把光緒二年標註為(1867年),這顯然是錯標,光緒二年實為公元1876年。

四、黃梅發大水,黃梅人到安慶去討飯?

在黃梅和安徽爭搶黃梅戲發源地時,有人說,因為黃梅發大水,黃梅人逃到安慶,也把黃梅戲帶到了安慶,才使得安徽也有了黃梅戲。

對於這種說法,只要稍加推敲,即能發現其沒有任何邏輯。黃梅和安慶都在長江邊,兩地相鄰,且安慶在黃梅下游,海拔低於黃梅,黃梅發大水,安慶不發大水?這可能嗎?

遠的不說,1954年,長江流域發大水,黃梅下鄉成澤國,當地人不是到安徽安慶去避水,而是向高處逃、向山區逃,主要是向江南地勢較高的九江、陽新縣逃,向黃梅地勢較高的上鄉如獨山逃,並沒有聽說向安徽安慶逃的。

所謂長江發大水,黃梅人到安慶討飯就把黃梅戲帶到安徽安慶的說法,既不符合事實,從邏輯上也是經不起推敲的。

《黃梅戲回娘家》

《黃梅戲回娘家》

五、黃梅人唱戲討飯?

我自小至今,既沒有看過,更沒有聽說過黃梅人借唱戲討飯的。我們見過的那些唱戲討飯的主要是安徽鳳陽縣人,而不是黃梅人,黃梅人幾乎沒有出去唱戲討飯的文化和習慣。

解放後,鳳陽縣曾在很長一段時間有大量縣民,主要是農民外出討飯,是世人共知的事實,這種情況在改革開放之前普遍存在;這種情況在改革開放初期,也時常發生,直到1990年代初才開始減少。

鳳陽人討飯時,通常會一手拿著小鼓,一手拿著小碟子,口中唱著傳統的鳳陽腔,訴說著鳳陽人的苦難。

那個年代,並沒有什麼黃梅人到外地討飯時演唱黃梅戲的說法。說黃梅人到安慶討飯演唱黃梅戲,不符合史實,完全是杜撰的。

六、懷腔或懷調是由黃梅採茶戲或黃梅調發展而來的?

有人說,「清末湖北省黃梅縣一帶的採茶調傳入毗鄰的安徽省懷寧縣等地區,與當地民間藝術結合,並用安慶方言歌唱和念白,逐漸發展為一個新的戲曲劇種,當時稱為懷腔或懷調,這就是早期的黃梅戲。其後黃梅戲又借鑑吸收了青陽腔和徽調的音樂、表演和劇目,開始演出『本戲』。後以安慶為中心,經過一百多年的發展,黃梅戲成為安徽主要的地方戲曲劇種和全國知名的大劇種。」

《中國懷腔音樂集成》

《中國懷腔音樂集成》

這種說法乍聽起來很繞,細思起來會讓人覺得太有魔幻般的想像力了,太會騰挪幻化,有點牽強附會,實則皆為虛構,並沒有任何的史料佐證。

按照這樣的繞法,豫劇、秦腔、河北梆子等其他任何劇種,都可以說是今天黃梅戲的源頭。按照這樣的繞法,也可以說懷腔、懷調是黃梅採茶戲、黃梅調的源頭。

要說文化交流互鑒、融合創新,任何時候、任何地方都有,但是,如何定義文化的地方特色,或如何定義演化後的文化,則有相應的規則,如根據演化的先後順序來確定,或就是如果主體沒有變,主體得到保持,就可以以其主體文化命名或定義。

假設懷腔、懷調真是黃梅調的衍生物,那麼,為什麼稱之為懷腔、懷調,而不直接稱為黃梅腔或黃梅調?而懷腔、懷調與安慶文化雜交之後的產物卻又稱為黃梅戲?這是什麼命名邏輯?今天的黃梅採茶戲、黃梅調與懷腔、懷調、青陽腔等在歷史上,誰先出現、誰後出現?有什麼歷史證據能夠證明今天的黃梅採茶戲或黃梅調比懷腔、懷調更早出現、且是懷腔、懷調的源頭?

本來,今天的黃梅調兒、黃梅採茶戲在唱腔、念白上與今天的黃梅戲就不搭界,為了把黃梅戲說成發源於黃梅,就迂迴曲折地把黃梅採茶戲、黃梅調與懷腔、懷調、安慶腔等扯上關係,這也太魔幻、太具有想像力了。有什麼根據能把黃梅採茶戲或黃梅調說成是懷腔、懷調的前身?

《湖北黃梅採茶戲劇本》

《湖北黃梅採茶戲劇本》

七、為什麼清代黃梅文人寫的文章中沒有關於黃梅戲方面的任何記載?

在前面提到的清代黃梅縣誌中,有大量的縣內外文人所寫的文章,但是,其,無論是黃梅自己的文人寫的文章,還是縣外的人寫的文章,都沒有提到過黃梅人在黃梅縣內任何地方演唱黃梅戲時的任何情景,更沒有把黃梅戲劇本等作為文章收入其中。

甚至後來黃梅人在報道、記述當年黃梅慶祝抗日戰爭勝利、解放軍解放黃梅這兩個重大歷史事件時,都沒有提及黃梅人演唱黃梅戲的任何情況。

沒有聽說有任何解放前的歷史文獻記錄記載了歷史上的黃梅人唱過黃梅戲的情景,包括其中的舞檯布局、主要組織者、演出的劇目、參演的劇目、劇情、聲腔、角(腳)色、班子樂器、演唱方式、演唱的時機、以及人們觀看時的感覺感受等,角色如生、旦、凈、末、丑,班子樂器如鑼、鼓、笛、嗩吶、弦子等,劇目如《天仙配》《女附馬》《牛郎織女》,聲腔如「吹腔」「高撥子」[跌落金錢][倒花籃],演唱的時機如祀典、開榜、元宵等。

《黃梅戲藝術欣賞》

《黃梅戲藝術欣賞》

如果當年歷史文獻上有關於黃梅人演唱黃梅戲方面的記載,並與今天的黃梅戲唱腔、曲調等有一些相同的名稱,也能證明黃梅人歷史上曾唱過今天所謂的黃梅戲。

八、今天的黃梅戲與黃梅採茶戲、調兒差異巨大,能否說黃梅戲是從黃梅採茶戲或黃梅調兒演變而來的?

我多次跟中國作家協會會員、現任的黃梅縣黃梅戲劇創作室主任陳章華先生就黃梅戲的發源地進行過交流,他多次講,如果說黃梅戲是從(黃梅)採茶戲或調兒演變而來的,那麼,理論上,它們在唱腔、念白方面,應有較大的接近。

但是,目前的事實情況是,黃梅戲與至今仍被人們廣泛演唱的採茶戲、調兒在唱腔、念白方面,差異不是一點兒,而是巨大的。而且,地方戲曲的發展,通常與其當地的方言、語音、口語等完全融合,不可分割。

今天的黃梅戲,念白都是安慶方言、口音,如果把其中的安慶方言、口音,改成黃梅方言、口音,黃梅戲的味道就大失和諧、優美。他認為,從今天的黃梅戲中聽不出有採茶戲或調兒的影子、基因,從採茶戲和調兒上也聽不出它們與今天的黃梅戲有什麼歷史關聯。陳先生據此認為,「說黃梅戲是由黃梅採茶戲或調兒演變而來的難以說得通。」

九、關於什麼幾大本、幾小本黃梅戲的問題

據說,有黃梅人在《天仙配》出名後,從黃梅民間搜集了一些黃梅戲傳統劇本劇目,說黃梅的傳統黃梅戲有幾大本、幾小本之多,總之,劇本劇目相當豐富、門類相當齊全。

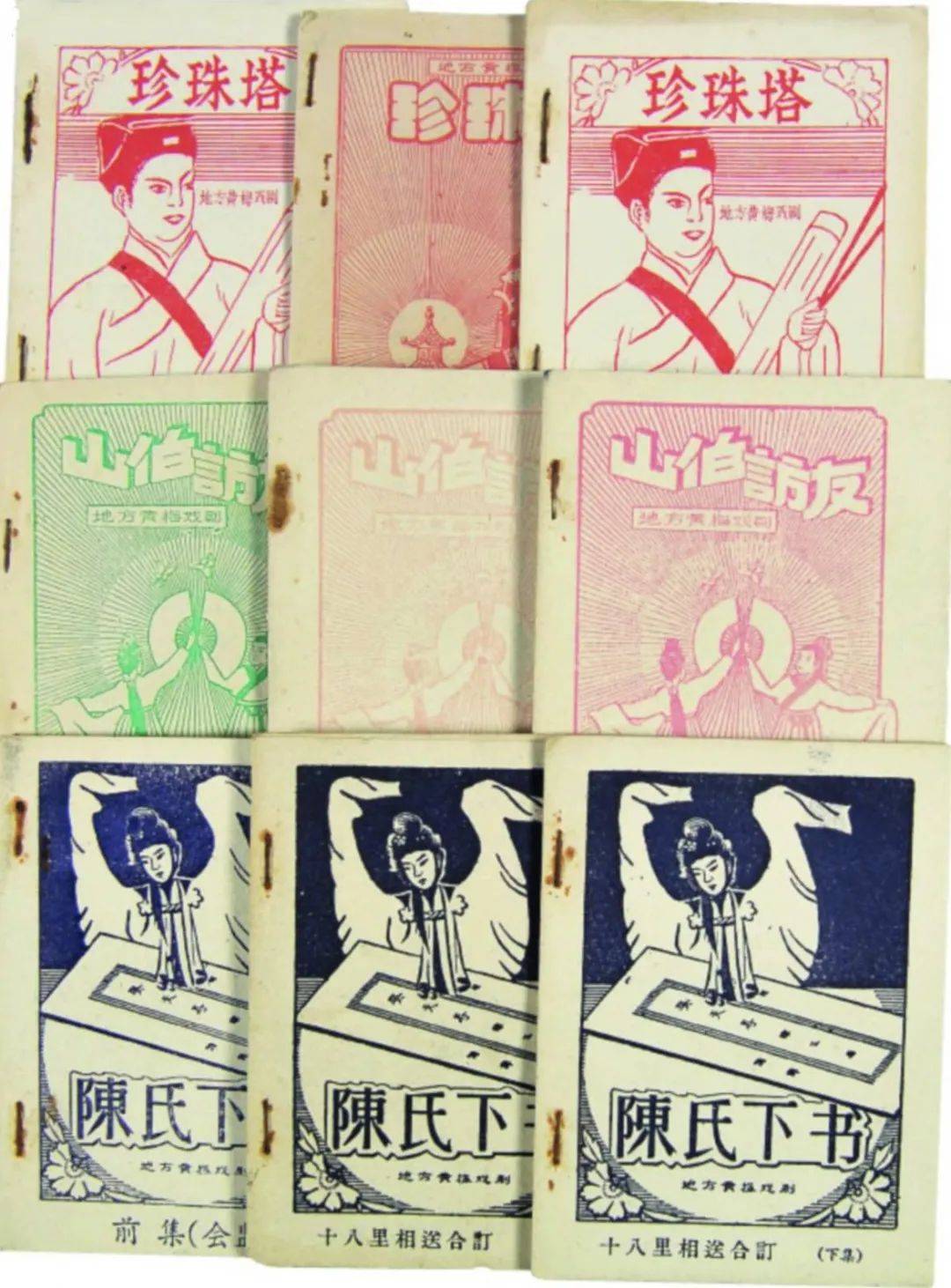

民國間地方黃梅戲劇手冊

民國間地方黃梅戲劇手冊

如果真是如此,就說明所謂的黃梅戲當時在黃梅有廣泛的演唱和群眾基礎。那麼,從清朝順治十七年(公元1660年),到公元1954年《天仙配》出名,兩百多年間,黃梅人為什麼不唱黃梅戲?甚至1949年後到1954年,黃梅縣國有的劇團,為什麼也不演唱這些傳統劇本劇目、也不唱黃梅戲?

正常道理和常識應當是,傳統劇本劇目多,那麼,演唱的也就很廣泛,流傳得也就很廣泛。為什麼事實與此常理正好相反?那麼,這些所謂的黃梅戲傳統劇本劇目,是從哪裡來的?又是誰創作的?在黃梅是誰演唱的?為什麼這些劇本、演唱的形式、觀眾情況、演唱人員等,在黃梅縣誌上沒有任何的文字記載,而那些寥寥幾句話的詩文卻被縣誌記載下來了?這說明什麼?

這恐怕說明事實恰恰相反,黃梅縣此前既沒有人唱這些所謂的傳統劇目的黃梅戲,也沒有聽說所謂的黃梅戲傳統劇目在黃梅廣泛流傳的情況,甚至此前黃梅國有劇團,都沒有唱過這些所謂的黃梅戲傳統劇目,這說明什麼?

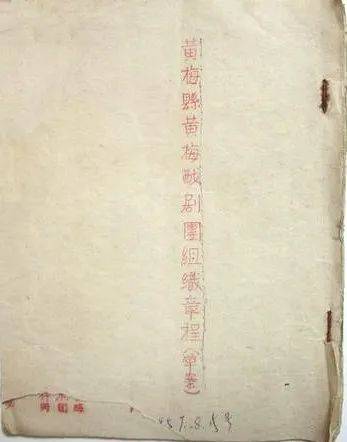

《黃梅縣黃梅戲劇團組織章程》

《黃梅縣黃梅戲劇團組織章程》

一個可能的分析是,這些所謂的黃梅戲傳統劇目,是在《天仙配》唱出名後,才出現的,至於它們的來歷,並沒有公開、確鑿的來源證據,具體情況可能只有提供者自己知道。它們是黃梅戲劇目,還是其它什麼傳統戲劇劇目?尚有待繼續考證。

這裡有一個可供參考的考證思路是,將黃梅人提供的《黃梅縣傳統劇目》與李斗的《揚州畫舫錄》上所記述的許多劇目、清代黃文暘主編的《曲海》中所收錄的劇目、以及當年其他人所編錄的許多劇目進行對照。

據《揚州畫舫錄》第五卷之的《黃文暘和〈曲海〉》記載,「乾隆丁酉年,巡鹽御史伊齡阿奉旨於揚州設局修改曲劇,歷經圖思阿並伊公兩任,凡四年事竣。總校黃文暘、李經,分校凌廷堪、程枚、陳治、荊汝為,委員准北分司張輔,經歷查建佩、板浦場大使湯惟鏡。修改既成,黃文暘著有《曲海》二十卷。今錄其序目云:乾隆辛丑間,奉旨修改古今詞曲,予受鹽使者聘,得與修改之列,兼總校蘇州織造進呈詞曲,因得盡閱古今雜居傳奇。閱一年,事竣,追憶其盛,擬將古今作者各撮其關目大概,勒成一書。既成,為總目一類,以記其人之姓氏。然作是事者多自隱其名,而妄作者又多偽託名流之欺世;且其時代先後,尤難考核,即此總目之成,已非易事矣。」

該書中還提到當年其他人編錄的劇目類書籍,這些都可作為考證黃梅人拿出來的黃梅戲傳統劇目的參考。

十、曾經的黃梅縣國有戲劇團為什麼在《天仙配》出名後要到安徽去學習演唱黃梅戲?

據《黃梅縣誌(1986-2007)》及相關人士所寫的文章記載,安徽編排演映的黃梅戲電影《天仙配》在中華大地唱出名後,黃梅縣有關部門和領導感到非常高興喜悅,積極組織安排當時的相關人員和劇團演員到安徽去考察、學習黃梅戲,並從全縣廣泛招收有聲音特質的少年學員到安徽去學黃梅戲。

《黃梅縣誌(1986-2007)》

《黃梅縣誌(1986-2007)》

「1955年,第一屆學員班招收胡亞莎、張一芳、龔利華、翟英等8名學員;1959年7月,第二屆學員班招收易春華、呂金姣等22名,送至安徽省藝校培訓一年。」「1957年,縣劇團著名演員胡亞莎拜王少舫為師。」

這些情況是歷史的真實存在,這段歷史並沒有走多遠,並沒有被時間或灰塵淹沒,新《黃梅縣誌》及有關書籍和文章上對這些情況都有記述,許多相關人士也都健在。

也就是說,正是自安徽把《天仙配》唱出名後,黃梅人才開始師從安徽人學唱黃梅戲,黃梅劇團才開始安排老演員並招收新學員到安徽考察、學習黃梅戲。

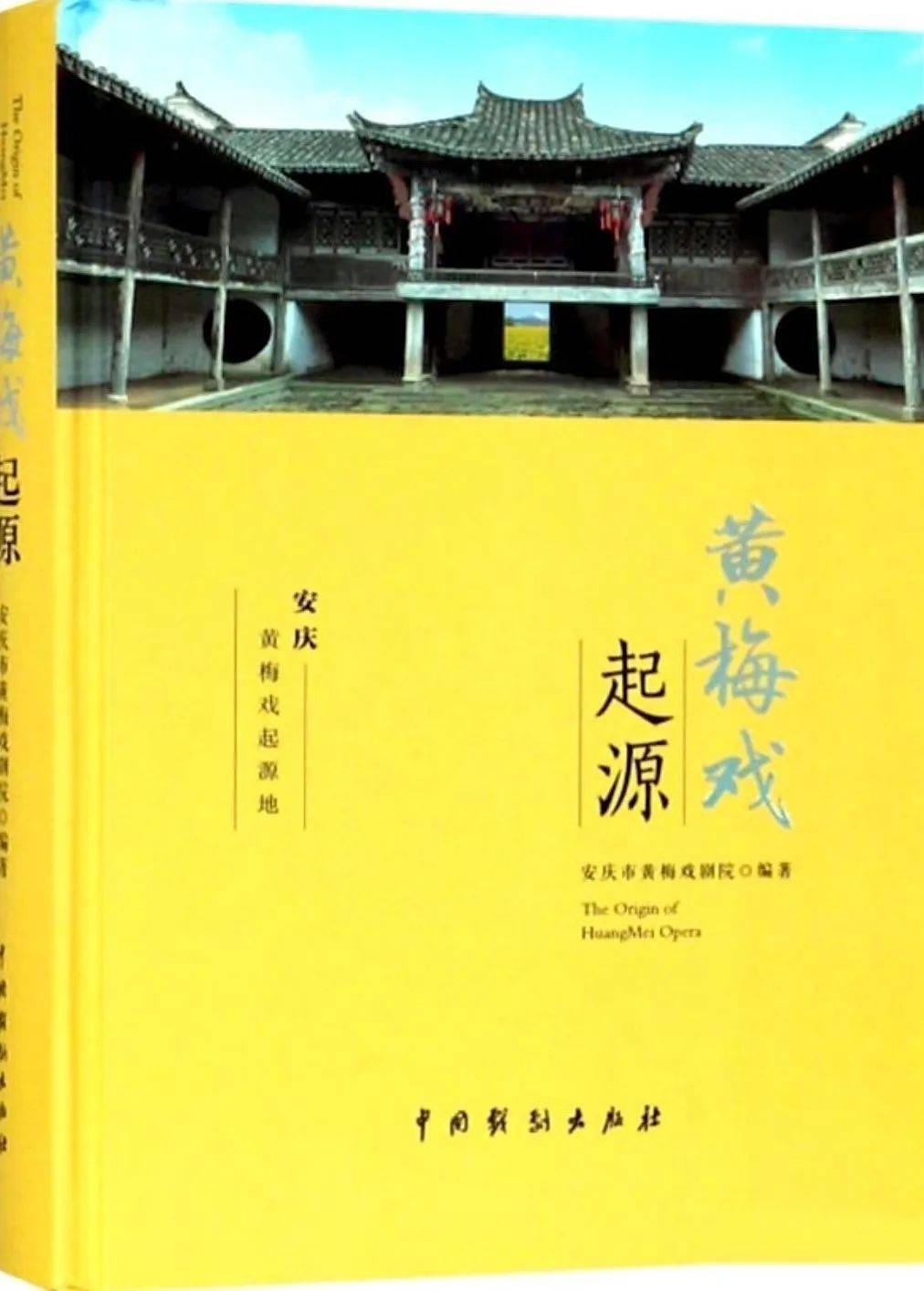

《黃梅戲起源》

《黃梅戲起源》

這不是什麼學習先進、取經的事,而是一次學習全新文化的開始,對於黃梅來說,是外面的新文化在黃梅一次大傳播、大學習。正是這個契機,黃梅才開始廣泛演唱黃梅戲。

那時,安徽也安排人員到黃梅,可他們來不是來學習黃梅人如何唱黃梅戲的,而是來指導黃梅人如何演唱黃梅戲的,來了解黃梅人對黃梅戲的看法和態度、黃梅戲在黃梅的受歡迎程度。

如果黃梅戲真是發源於黃梅戲,又有那麼多的傳統劇目,為何黃梅還要安排專業演員到安徽去學唱黃梅戲?是不是黃梅沒有人會唱黃梅戲?是不是黃梅人不愛唱黃梅戲?老百姓喜愛的戲曲會失傳嗎?自己人發明的戲曲會失傳嗎?一句失傳就能說通這其中的道理?

我想,只要把當年黃梅劇團轉型前後的歷史認真梳理一遍,就足可以找到黃梅戲是否發源於黃梅的有力證據。

十一、黃梅籍的桂林棲讓黃梅戲唱響能否說黃梅戲發源於黃梅?

不可否認,正是當時安徽省編演的黃梅戲《天仙配》驚艷了大江南北,才讓全國人民知道了黃梅戲,也因此引發了黃梅戲發源地之爭。

安徽編演的《天仙配》,是由當時的黃梅籍的安徽省委常委、省委宣傳部長桂林棲組織編著和排演的,當時是個政治任務。

作為黃梅戲的《天仙配》唱出名後,桂林棲家鄉族人成為爭黃梅戲發源地的旗手,是否與此有關?

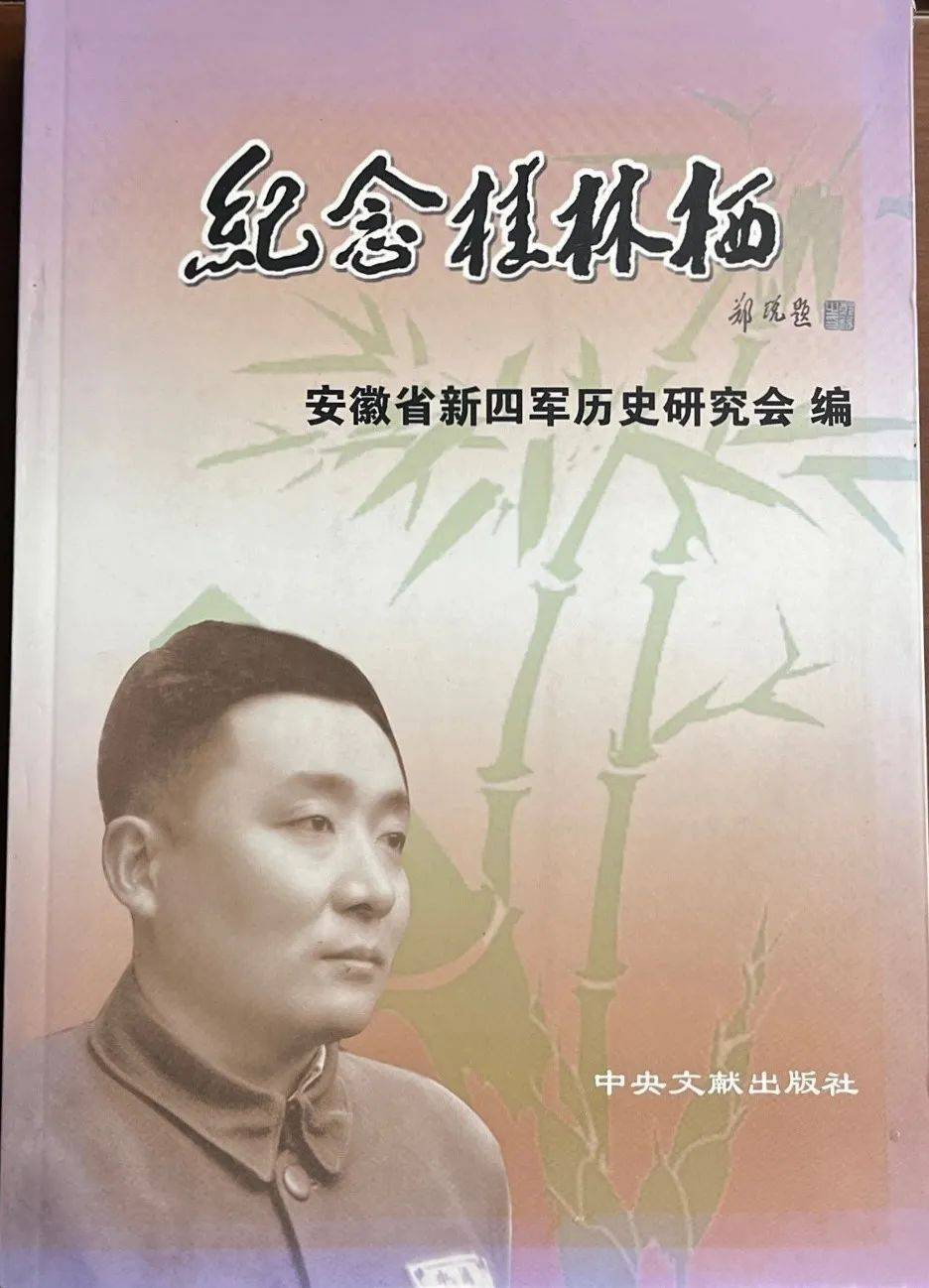

《紀念桂林棲》

《紀念桂林棲》

不可否認,在被列為國家級非物質文化遺產之前,在黃梅,並沒有多少人關心、討論黃梅戲發源於黃梅的話題,甚至沒有多少人認為黃梅戲發源於黃梅,不停地討論並不停地跟安徽爭論此話題的主要是桂林棲的家鄉族人。

可以說,沒有他們的爭取,恐怕黃梅沒有多少人管「黃梅戲發源於黃梅」這個事。因此,當黃梅縣與安慶同時獲得國家授予的國家級非物質文化遺產時,應該說,桂林棲的族人有很大功勞。如果不是受他們的影響,我恐怕也不會關注此話題。

十二、《揚州畫舫錄》上為何沒有記載黃梅戲?

黃梅在禹、夏及秦時,屬揚州管轄,建縣於隋開皇18年(公元598年),距今已有1400多年的歷史。可以說,黃梅與揚州是有歷史淵源的。

如果說黃梅戲發源於元明清時期,為什麼作為清代揚州戲曲界名人的李斗在其《揚州畫舫錄》中沒有任何關於黃梅戲的文字?

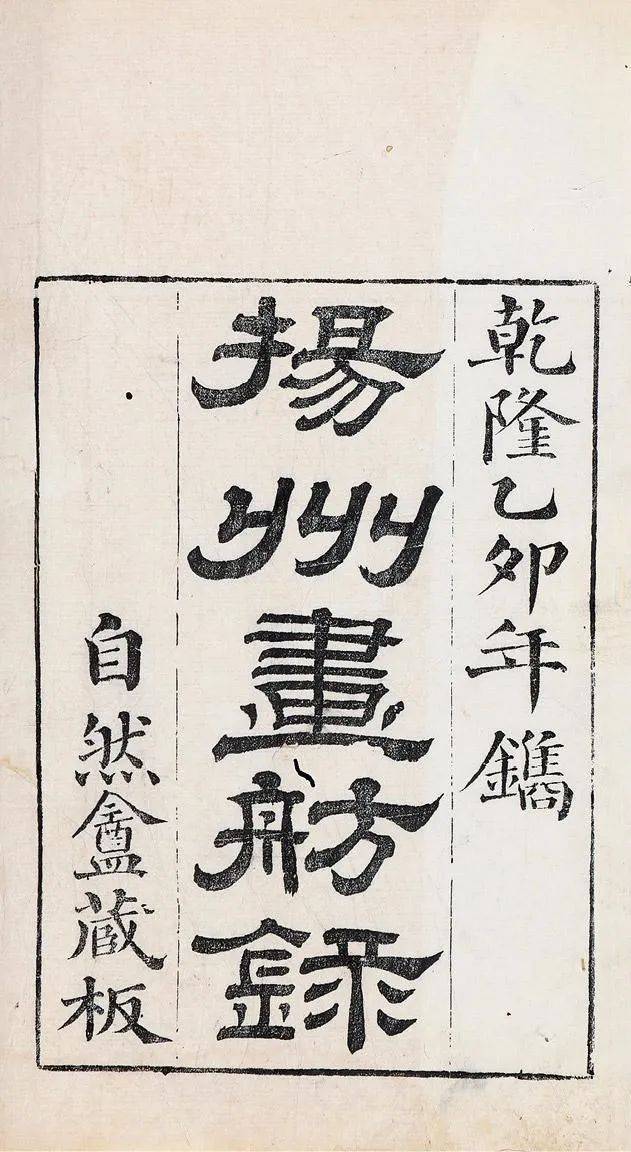

清乾隆六十年自然盦刊本《揚州畫舫錄》

清乾隆六十年自然盦刊本《揚州畫舫錄》

揚州在清代康熙、乾隆時期屬於中國南方戲曲中心之一,北方戲曲中心是北京。清代乾隆年間,通音律、愛戲曲的揚州大文人李斗以筆記的形式記錄了揚州的許多人、事、物,歷時三十餘年,在乾隆六十年寫成了《揚州畫舫錄》。

該書共十八卷,以地為經,以人為緯,記述了揚州名勝、運河沿革、廟宇園林、風俗美食等,涉及歷史、文化、經濟、風俗各個方面,許多普通人物、平凡事件成了書中主角。

其第五卷專門用一整卷詳細記錄了揚州當時的戲曲實況,用大量篇幅講述了京腔等多種聲腔、一千多個劇目在揚州的流傳情況。

聲腔包括雅部即崑山腔,花部為京腔、秦腔、弋陽腔、梆子腔、羅羅腔、二簧調。書中記載:「迨五月崑腔散班,亂彈不散,謂之『火班』。後句容有以梆子腔來者,安慶有以二簧調來者,弋陽有以高腔來者,湖廣有以羅羅腔來。」「而安慶色藝最優,蓋於本地亂彈,故本地亂彈間有聘之入班者。」這其中為什麼沒有黃梅戲或黃梅腔、黃梅調?

據光明日報出版社2014年出版的《揚州畫舫錄》和中國畫報出版社2014年出版的《揚州畫舫錄》中解釋,亂彈:崑腔以外所有劇種的總稱,也就是花部。弋陽腔:戲曲聲腔劇種,起源於元代江西弋陽,明代最為流行,後與各地戲曲結合形成。羅羅腔:戲曲聲腔劇種,清康熙年間流行於湖北、江西,乾隆年間傳至揚州,腔調輕鬆活潑,類似民間小曲。

該書記載有「安慶」「弋陽」「湖廣」「羅羅腔」;央視新聞提及該書記載的一千多個劇目,以及該書所記載乾隆年間,官方在揚州設局修改曲劇,黃文暘奉官擔任總校,「盡閱古今雜劇傳奇」,凡四年事竣,編著的《曲海》二十卷中,是否與黃梅戲、黃梅採茶戲、黃梅調或黃梅有關?這些均不得而知,有待進一步考證。

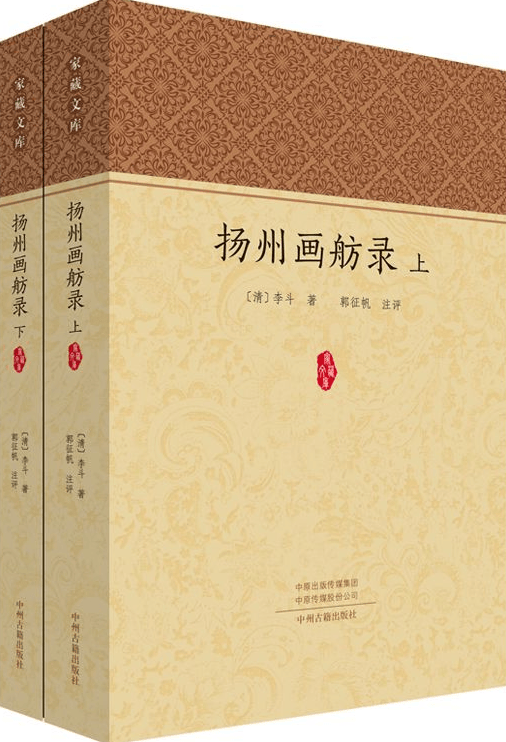

《揚州畫舫錄》,郭征帆評註,中州古籍出版社2023年9月版。

《揚州畫舫錄》,郭征帆評註,中州古籍出版社2023年9月版。

十三、民國中期有關學術名著中為何沒有「黃梅戲」?

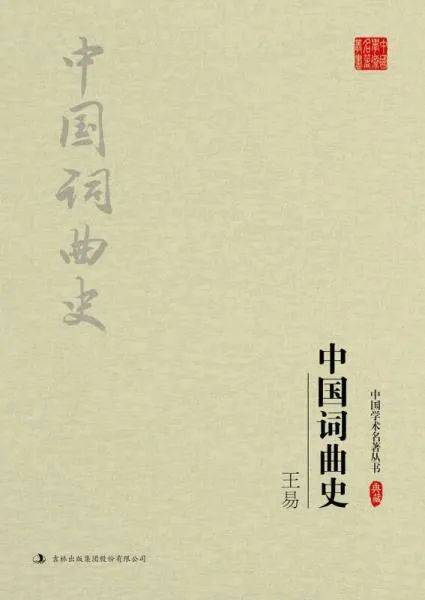

我在九江市潯陽區圖書館琵琶書屋中看到了由吉林出版集團股份有限公司2016年9月出版的「中國學術名著叢書」,主要是民國時期的大學問家們寫的學術著作,其中,有當時的中央大學教授、南昌人王易撰寫的《中國詞曲史》、吳梅撰寫的《詞曲通論、中國戲曲概論》、鄭振鐸撰寫的《中國俗文學史(上、下)》、聞一多撰寫的《詩經講義》等名家名著大作,把中國傳統戲曲的發展史、發源地、各類、唱腔等寫清楚了。

其中,王易教授在《中國詞曲史》的《後序》的落款時間是民國十九年六月。按照這個時間換算,這本書應當是在一九三〇年出版發行的。

該書收錄了大量的中國戲曲種類及其劇本、劇目和劇作者、唱腔和演唱的方法等,民國時期的作品都有些收錄。

《中國詞曲史》

《中國詞曲史》

與其類似的還有吳梅的《詞曲通論中國戲曲概論》、鄭振鐸的《中國俗文學史(上、下)》、聞一多的《詩經講義》、朱自清的《中國歌謠》、李維的《中國詩史》,以及吉林人民出版社2013年8月出版的「中國學術文化名著文庫」中,王國維的《人間詞話宋元戲曲史》等有關書目。

當代有,由徐潛主編,張克、崔博華副主編,李秀萍、孫穎瑞編著,吉林文史出版社2014年2月出版的《古代戲曲名著》。

可以說,這些學術名著,把我國天南海北、從東到西各地各種戲曲的發源、演變、流派、劇本、唱腔、腳名、演唱方法、舞台形式、伴奏樂器等,研究得相當透徹。

尤其值得一提的是,這些大家們,個個都是大學問家:朱自清、聞一多、鄭振鐸、王國維學貫中西,王易、吳梅通聲律,能度曲。

王易的《中國詞曲史》第340到341頁中,有這樣的表述:「清代戲劇,以崑腔為主」「溯崑腔之先,有弋陽海鹽等腔,皆用弦索。自崑腔改任管笛,弦索遂流於北部,隨土風而各變。安徽人歌之為樅陽腔(一名石碑腔,又名吹腔);湖廣人歌之為襄陽腔(又稱湖廣腔);陝西人歌之為秦腔(本秦雲擷英小譜)。是時北京貴族所賞者皆為崑腔。……而民間所通行之歌劇則為高腔,其腔粗簡,不用絲竹,反雜鑼鼓,故士大夫罕稱之,於是,秦腔乘機而入。」

「雅部乃徵集蘇崑名優而成,是為昆班,一名內江班;花部則合各地雜腔——如弋陽,樅陽,襄陽,梆子及羅羅腔,撥子調等而成,是為亂彈班;一名外江班……」「今觀《綴白裘》六集中有梆子腔多劇,……其所用調,如吹腔,梆子腔,仙花調,鳳陽歌,花鼓曲,高腔,銀絞絲,四大景,西調等;亦有梆子而用曲調者……」

「按:今人鄭覲文之《中國音樂史》,謂元北戲有亂彈西腔梆子高腔等,皆以性質立名。至明崑腔出,南北雜劇有全體併入者,如弋陽吹腔等,有一部分併入者,如亂彈梆子等。」

「崑腔用調,皆出南北曲;梆子中用南北曲者,其源與崑腔同出於弋陽。」

《中國音樂史》

《中國音樂史》

「徽班所用主腔為徽調,徽調實本漢調,而漢調之先則為襄陽腔。襄陽腔之來源有二:一自秦,西皮是也;一自黃岡黃陂之間,二黃是也。西皮為秦腔之一種,惟不用梆子板胡而用皮胡,故可與二黃合,而為襄陽之主腔。襄陽者,地界南北,故可兼采二地之聲也。初其調反流行於皖鄂之間;石門,桐城,休寧間人變而效之,遂成徽調。」

吳梅的《中國戲曲概論 詞學通論》第177頁上,有:「又光宣之季,黃岡俗謳,風靡天下,內廷法曲,棄若土苴,民間聲歌,亦尚亂彈,上下成風,如飲狂藥。」

上述語句中提到的「黃岡黃陂之間,二黃是也」、「黃岡俗謳」,與今天的「黃梅戲」有關係嗎?

鄭振鐸的《中國俗文學史(上)》第6頁上有:「皮黃戲原來也是由地方戲演變而成的。有所謂徽調、漢調、秦腔等等,都是代表的地方戲。先於皮黃而出現。而為其福禰的。」

《中國俗文學史》

《中國俗文學史》

我覺得,這幾段文字講的就是中國戲曲源起、傳承、流變等,於是摘轉於斯,以供讀者參考。從這幾段文字中,是否可以推斷徽調或「黃岡俗謳」就是今天的「黃梅戲」源頭?又是否能從其推斷出今天的「黃梅戲」源出於「弋陽腔」?

我不敢肯定,還有待大家更多的分析和考證。其它幾本書中,也有大量相關的表述,這裡就不再引述。

我對這幾本書進行了多次的閱覽,想從中找到有關黃梅戲的表述。很遺憾,我並沒有從這些書中發現有關於「黃梅戲」或「黃梅人」或「黃梅人唱戲」的有關表述。

我分析,如果當時黃梅戲就被廣泛傳唱,或者從黃梅唱到了安徽,那麼,這些大學問家們應該不會不知道,應該不會出現在自己的學術著作中把黃梅戲遺漏掉的可能。

會不會是我的粗心,沒有從中發現有關「黃梅戲」或「黃梅人」唱「黃梅戲」的有關文字表述呢?我不得而知。我只能說我自己從中沒有找到相關文字表述,只得寄望於有關方面對這些書進行大數據分析,看能不能從中找到關於黃梅戲的表述,找到民國時期「黃梅戲」之名詞存在的證據。

我相信,在大數據時代,關於黃梅戲是否發源於黃梅的問題的答案一定是可以從歷史文獻中找到的。如果通過大數據分析,真的無法從這些歷史文獻中找到有關「黃梅戲」「黃梅人」等涉及黃梅的詞語,那麼,作為「千年古縣」「文化大縣」的「黃梅縣」為什麼會在這些文化名著中「藉藉無名」,「隱身」「失聯」?這也是值得思考的問題。

如果民國十九年(即公元1930年)的關於中國戲曲史的諸學術著作中都沒有提到「黃梅戲」,那「黃梅戲」之名是什麼時候在中國出現、在什麼地方出現、在什麼文獻上出現的?

我想,這三個問題對於探究「黃梅戲」發源地是相當重要的。把這三個問題解決了,就基本上可以破解「黃梅戲」發源地之迷。

《中國戲曲概論》

《中國戲曲概論》

十四、《申報》有關於黃梅戲的記載?

有持「黃梅戲發源於黃梅」的旗手跟我講,清末到民國時期的《申報》有關於黃梅戲的報道。聽了這話,我很是興奮,就立馬扎入圖書館,希望能夠找到《申報》。

但是,我只能說,很遺憾,我沒有找到該報,也許是我不夠努力吧。不過,我找到了由《申報索引》編輯委員會編、上海書店1987年11月出版的《申報索引(1927-1928)》和由唐雪瑩著,北京大學出版社2012年7月出版的《民國初期上海戲曲研究》。《申報索引(1927-1928)》中並沒有關於黃梅戲的任何記錄。

唐雪瑩的《民國初期上海戲曲研究》一書則用超過一半的篇幅轉錄、整理、研究了《申報》自1872年創刊到1949年關閉的全部時期內有關當時上海戲曲文化盛況的相關報道,包括戲樓、創作、演出、演員、戲目、觀眾、廣告、戲評、觀眾、輿論、風尚、花邊、周邊等方面的情況。可以說,其關於當時戲曲方面的資料全面、詳實、立體、鮮活,成為後人研究中國戲曲文化傳承發展的重要資料。

《民國初期上海戲曲研究》

《民國初期上海戲曲研究》

但是,我也只能很遺憾地告訴大家,我沒有從該書中找到有關於「黃梅戲」的任何記載。不過,該書中有大量關於要求禁止演出的「禁戲」「淫戲」,其第278頁上,記載了1879年(清光緒五年)8月29日,有被要求禁止演出的「黃梅淫戲」(《申報》第15冊第421頁)。

但是,並沒有載明「黃梅淫戲」到底是什麼戲曲劇種劇目?是今天的黃梅戲?不太可能。我估計,可能是黃梅采子(即採茶戲)或調兒(又稱文曲戲),因為,我小時候,我爺爺就跟我們講,采子中有不少流氓戲(即淫戲),如《外甥調姨娘》。

我爺爺在教年青人唱戲時,還提到過這本淫戲,只是我爺爺講,這是本不能唱的戲。爺爺提到該戲,是想讓年青人知道,唱戲也是有規矩的,要知道什麼樣的戲可以唱,什麼樣的戲不能唱。當然,《申報》上到底有沒有關於黃梅戲的文章,還有待人們運用大數據進行分析。

十五、《民國戲曲史年譜》對黃梅「調兒」「採茶戲」和「黃梅戲」有清晰記載,無法證明黃梅戲發源於黃梅縣。

《民國戲曲史年譜》由陳潔編,文化藝術出版社2010年5月出版。這本書對民國從成立的1912年到倒台的1949年的三十八間,每天的戲曲動態進行了詳細記載。現將書中對「黃梅調」「採茶戲」「黃梅戲」所有記載摘錄如下。

P6,民國元年(1912年,壬子年)

12月,安徽宿松縣黃梅調藝人王子林,會同湖北省黃梅縣、江西省瑞昌縣採茶戲藝人余海仙、戴秀芝等人,組成班社於祁門茶山演出。

《民國戲曲史年譜》

《民國戲曲史年譜》

P49,民國八年(1919年,已未年)

12月,安徽桐城縣黃梅戲藝人琚光華等,聯合建立雙喜班,並聘請京劇藝人傳藝。

P78,民國十二年(1923年,癸寅年)

1月,春節,湖北黃梅縣王元林、閔金保等在本縣聶福俊墩村首次將「調兒」戲搬上舞台。

P95,民國十五年(1926年,丙寅年)

12月,

∆黃梅戲藝人丁老六(丁永泉),組黃梅戲班進入安慶演出。

P120,民國十九年(1930年,庚午年)

《民國年間上海戲曲唱片研究》

《民國年間上海戲曲唱片研究》

2月,吳漢周、柳紹光、余繼禮等黃梅調和高腔藝人,參加岳西縣境內清水寨暴動。暴動領導人王效廷、陳履謙、王焰才等,創作並演出了《土劣自嘆》、《金老三逼租》、《送夫參軍》等一批現代題材的黃梅戲,後刊印成帙。

P172,民國二十四年(1935年,乙亥年)

12月,∆黃梅戲流動至上海,於月華樓二樓進行演唱。藝人有丁永泉(丁老六)、潘孝慈等。

P173,12月,∆安徽銅陵縣藝人黃士貴、黃本長,組成良友班,初唱京劇,後改唱黃梅戲。班內有演員數十人,其中,演員張義舉、程享金、張紫明等七人,都是地下共產黨員,他們以唱戲為掩護,進行革命活動。

P215,民國二十八年(1939年,已卯年)

10月,安徽青陽縣京劇票友和青陽中學聯合成立九華劇團,內分京劇、黃梅戲、話劇三個隊。縣民眾教育館館長徐義德任團長。三個隊經常同台演出:京劇開場,話劇中場,黃梅戲壓軸。

P249,民國三十二年(1945年,癸未年)

3月,安徽貴池縣杜含芳因編寫黃梅戲《難民自嘆》,揭露日本侵略軍暴行,被日軍活埋於貴池縣東門外三陽墩,同時受害鄉親共41人。

P294,民國三十六年(1947年,丁亥年)

11月,中國共產黨潛(山)太(湖)縣委書記劉秀山,邀請兩縣黃梅調藝人汪治安等十多人,組成宣傳話劇組,並編演黃梅調《翻身會》,配合大別山首次土地改革運動。

《民國戲曲期刊研究》

《民國戲曲期刊研究》

P295,下半年,冬,∆黃梅戲戲曲劇本集《坤本戲曲叢書》由安慶坤記書局出版。計:《西樓會》全本(一冊)、《二龍山》全本(一冊)、《花亭會》全本(一冊)、《藍橋汲水》(一冊)、《張二女最新十二想》(一冊)。

P320,民國三十八年(1949年,已丑年)

9月,安徽安慶軍分區文工團,改歌劇《王貴與李香香》為黃梅調演出。以馬金鳳為骨幹的中原柳劇團和以徐艷琴為骨幹的大眾豫劇團,在安徽界首縣成立。皖北師範設立文藝研究班,下設戲劇、音樂、美術三個專業班。

P378,民國戲曲年譜——民國時期出版的重要戲曲書譜之《皖優譜》戲曲傳記論著集(1939年上海中華書局出版,程演生撰),對戲曲歷史演進狀況概括為:名嘉靖時,池、太則為餘姚腔;嘉靖以後,青陽、徽州、石埭、太平則為弋陽腔。迨至萬曆、天啟,皖上新安又習吳音,尚崑腔;降至盛清,安慶產新聲,由石牌腔或樅陽之高撥子腔,成為二簧新聲,先達揚州,繼抵北京,又復融合京秦二腔,後又徽漢合一,發展為京二簧調。

《晚清民國戲曲現代化研究》

《晚清民國戲曲現代化研究》

上述記載共13個條目,其中,有關黃梅人唱「採茶戲」「調兒」的有2條,有關安徽人唱「黃梅調」的卻有4條,比記載黃梅人唱「調兒」的要多,其餘的都是有關安徽人唱黃梅戲的。

這說明,民國時期,就存在「採茶戲」「黃梅調」「黃梅戲」這三種不同的戲曲,當時的人們就對三者有顯著清晰的區分,根本不能把三者混為一談。

記載安徽人唱「黃梅戲」的共有7條,其中沒有一條是關於黃梅人唱「黃梅戲」的記載。這可能說明當時黃梅人並不唱黃梅戲。

結束語

一、面對這麼多的盲點、疑問,不能不讓人產生「黃梅戲源出於黃梅」的結論還需要有更多更實的證據和更有邏輯、更科學的推斷的看法。

本文目的不在於推翻現有關於黃梅戲發源地的觀點,而是希望大家能以科學的態度來進行探索、分析,從而使其判斷的基礎更真實、可靠。

如果判斷的基礎不真實、可靠,不僅我們自己沒有爭論的底氣,也無法回應其他人的質疑。讓歷史有爭議、有質疑、有懷疑地傳播不僅不符合科學精神,也是不道德的。

不讓歷史被虛假所掩蓋、扭曲和傳播,是其所處時代正義學人應有的責任。只有把相關問題解答清楚了,找到了紮實、真實、可靠的證據,才能下結論,才符合科學要求,才是當代學人應有的態度和應當做的工作。

《黃梅戲傳播形態研究》

《黃梅戲傳播形態研究》

望有關方面和研究人員,繼續努力,本著科學態度和嚴謹求實作風,拿出經得起推敲、令人信服的證據。

二、黃梅戲發源地有待利用大數據來分析,加上邏輯嚴密的推斷。

我想,只要對這兩家吉林出版部門出版的這兩套學術叢書進行大數據分析、推斷,其中上就能發現這些書中是否有關於黃梅戲或黃梅人唱黃梅戲的有關表述,就基本能從中發現黃梅戲可能的發源地。

三、如果「黃梅戲發源於黃梅」被證偽,那麼,是不是黃梅戲就與黃梅沒有歷史淵源?

當然不是!畢竟,在黃梅戲發展這一重要事件上,黃梅籍的桂林棲是重要的參與者、決策者,發揮了重要作用。黃梅戲之所以被唱出名,是因為黃梅籍的桂林棲決定組織編演《天仙配》,才使黃梅戲一炮走紅。

當然,即使沒有黃梅籍的桂林棲在其中發揮作用,也可能會有其他人發揮作用,黃梅戲走紅,不是因為某個人的作用,而是黃梅戲天生麗質而造成的歷史必然。

但是,顯然,歷史事實就擺在那兒,正是因為有了桂林棲,黃梅戲與黃梅縣因此而發生了歷史的必然聯繫,這是不可否認、不可抹殺的事實。

《黃梅戲的跨文化互動與傳播》

《黃梅戲的跨文化互動與傳播》

桂林棲為唱響黃梅戲所作出的貢獻,就是黃梅人對黃梅戲作出的貢獻,表明黃梅人在黃梅戲中並沒有缺席,這是值得黃梅人驕傲和自豪的。

黃梅人喜愛黃梅戲不是因為她曾被認為出生於黃梅,而因為她美妙動人的音樂、唱腔的美感和動人的故事。

這正是人們喜愛黃梅戲的根本原因。音樂是人類共同的語言,表達著人類共同的心聲,共鳴著人類共同的情感,這表明,天下大同,人心相通。這還表明,人們對於黃梅戲有著共同價值的觀,值得進一步交流、溝通和發展。

四、黃梅戲發源地被正本清源後,黃梅能夠獲得更好的形象和更好的發展機會。

正如幾年前,一些中國媒體說「電商、移動支付、高鐵、共享單車是中國的新四大發明」,一些中國人也跟著歡呼。當這個所謂的「新四大發明」被證明只是個幽默後,中國人也因此知道更加謙虛、更加尊重事實、更加尊重智慧財產權、更加努力地創新了。

無論黃梅戲發源於何處,今天的黃梅戲受到人們的廣泛喜愛是客觀事實。黃梅戲已走出國門。在多方共同努力下,隨著中國文化上的對外進一步開放,中國傳統文化的國際傳播力不斷提升,國外喜愛黃梅戲的人正在持續增長。

我相信,喜愛黃梅戲的人們不是因為黃梅戲發源於某地而喜愛她,而是因為她俊俏麗質、美妙聲腔而喜愛她。我相信,黃梅戲發源地的結論得到正本清源後,喜愛她的人會更坦然、更輕鬆、更眾多,也會更加堅定。沒有了發源地的包袱,我們會更加清醒,會更加謙虛地學習、更加努力地創新。

《歷史·構成·現狀:黃梅戲的親緣劇種》

《歷史·構成·現狀:黃梅戲的親緣劇種》

最後,我還要說明,本文在於科學求證,而不是否定黃梅戲發源地之說。如果這篇文章有傷某些人或組織感情和利益,我在此請大家予以包容諒解。

追求真理總會對謬誤及其既得利益者產生衝擊。只要大家把黃梅戲發源地探析當成科學問題,就不應該有什麼顧慮和心理障礙,更不應在自己的思想情感上預設禁區。

雖然有的人和地方認為黃梅戲發源地已有定論,並已成眾聲喧譁之勢,但是,我更想探尋源頭、激濁揚清。

好在黃梅戲發源地之爭一直在持續,我只不過是加入這場爭論的後來者。如果沒有聽到熱烈的爭論,我怎麼會加入這場論戰,來趟這池渾水呢?

我堅信,真理不辯不明,烏雲不可能永遠遮住日月光輝,渾水總會有澄清的時候。只要冷靜下來、沉思起來,就能看清問題、探尋問題,也許真理就能水落石出,答案就能更清晰地呈現出來。正視歷史,尋找證據,完善邏輯,準確定位,更能讓世界敬佩。

參考文獻:

[1]《黃梅縣誌》(清),黃梅縣誌辦,2015年。

[2]《黃梅縣誌》,黃梅縣誌辦,1986年。

[3]《黃梅縣誌》 ,黃梅縣誌辦,2007年。

[4]《揚州畫舫錄》(清)李斗著,中國畫報出版社,2014年。

[5]中國詞曲史》,(民國)王易,吉林出版集團股份有限公司,2016年。

[6]《詞曲通論、中國戲曲概論》,(民國)吳梅,吉林出版集團股份有限公司,2016年。

[7]《中國俗文學史(上、下)》,(民國)鄭振鐸,吉林出版集團股份有限公司,2016年。

[8]《詩經講義》,(民國)聞一多,由吉林出版集團股份有限公司,2016年。

[9]《中國歌謠》,(民國)朱自清,吉林出版集團股份有限公司2016年。

[10]《中國詩史》,(民國)李維,吉林出版集團股份有限公司,2016年。

[11]《人間詞話 宋元戲曲史》,(民國)王國維,吉林人民出版社,2013年。

[12]《古代戲曲名著》,徐潛主編,張克、崔博華副主編,李秀萍、孫穎瑞編著,吉林文史出版社,2014年。

[13]《民國初期上海戲曲研究》,唐雪瑩著,北京大學出版社,2012年。

[14]《民國戲曲史年譜》,陳潔編,文化藝術出版社,2010年。