「無孩養貓的女性」不該被歧視!

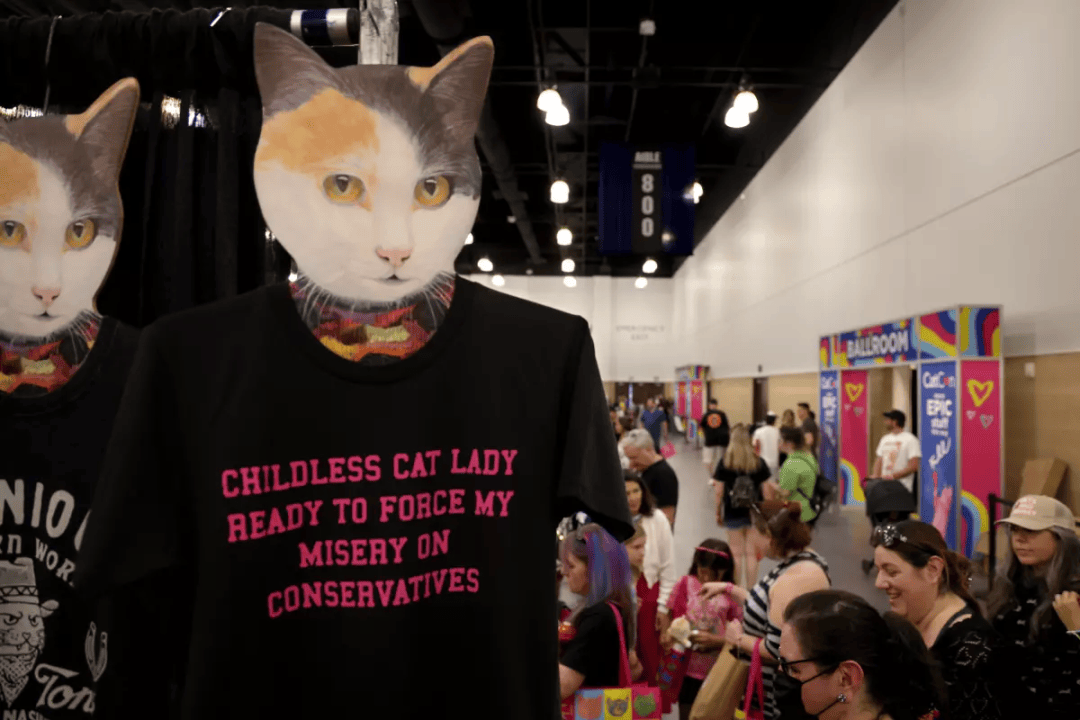

幾年前的一段視頻被翻了出來,共和黨參議員JD·萬斯在視頻中公開抨擊「無孩貓女」,說她們是「不快樂」、「悲傷」的一群人,甚至把美國生育率下降的責任推給了她們。

這樣的言論一出,立刻引發軒然大波,網友們紛紛指責他性別歧視,還有人調侃他「真是閒得沒事幹」。

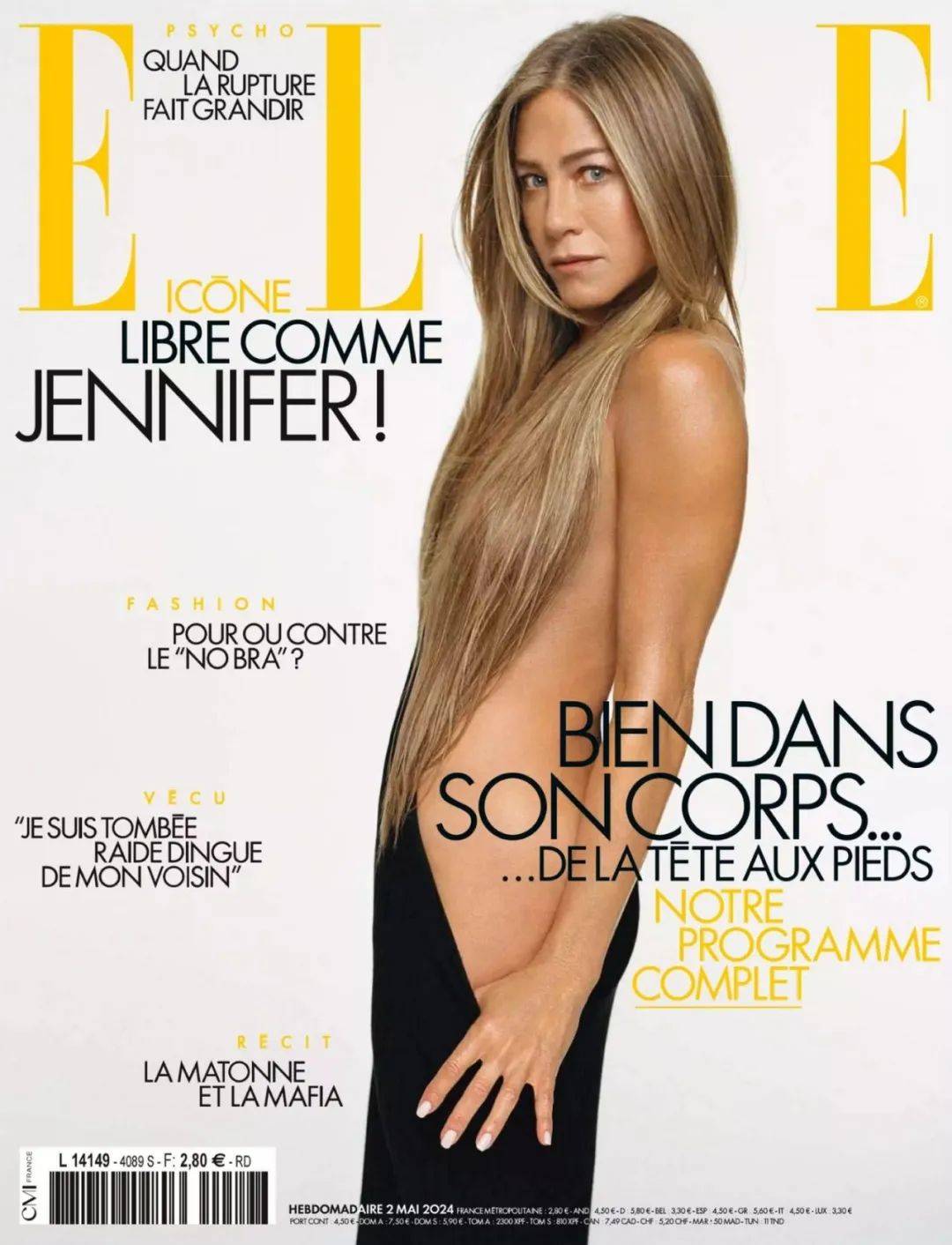

詹妮弗·安妮斯頓立馬就在Instagram上公開批評:「我真的無法相信這是來自一位美國副總統候選人的言論。我只想說……萬斯先生,我祈禱您的女兒有一天能夠有幸自己生育孩子。我希望她將來不需要把試管嬰兒作為第二選擇。因為您也在試圖剝奪她的這個權利。」

熟悉Jennifer Aniston的人都知道,她在生育這件事上進行的多次努力嘗試和失敗的經歷,也可以想像她看到這段視頻是有多憤怒……

一起反擊的還有眾多「無孩養貓女」,其中很大一部分群體是Taylor Swift的粉絲「Swifties」。

感到憤慨的同時,很多中國網友都提出了一個有趣的問題:為什麼在西方社會中,養貓的女性會遭遇如此大的偏見,而在東亞,養貓卻成了一種時髦的生活方式呢?

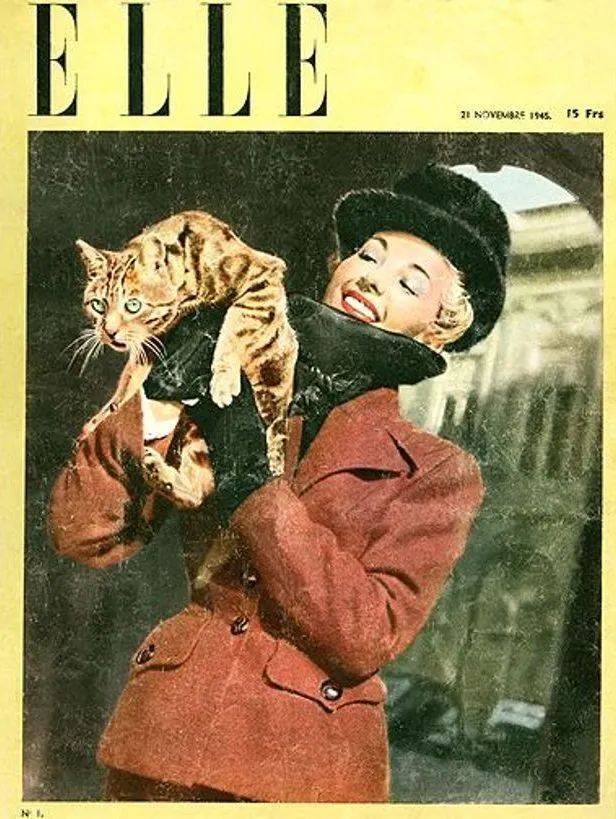

貓,特別是黑貓,曾被視為邪惡的象徵,常常與女巫聯繫在一起。教會對貓咪簡直恨之入骨,甚至給它們扣上了「魔鬼化身」的帽子,還四處散布養貓會帶來厄運的謠言。

可在那樣的社會環境下,哪個女孩還敢隨便擼貓呢?要是被扣上「女巫同黨」的罪名,可是要被燒死的!雖然現在已經是21世紀了,但這種歷史的陰影依然揮之不去,西方人對女性和貓咪之間的親密關係,總有種莫名的「戒備心」。

這種對女性與貓關係的敵意,隨著時間的推移演變為現代對養貓女性的刻板印象。女巫的形象滲透到了現代社會,潛移默化地影響了人們對「貓女」的看法,仿佛她們的生活方式在某種程度上與主流價值觀背道而馳。

此外,西方社會長期以來非常強調獨立性和個人成就感。對於未婚、沒有孩子且獨居的女性,社會常常會投以異樣的眼光。特別是中年女性,如果她們選擇養貓,這種行為往往被解讀為某種「替代」,仿佛她們的生活因為缺少伴侶和家庭而顯得不完整。因此,「cat lady」這一標籤就成了對她們生活方式的一種嘲諷和批判。

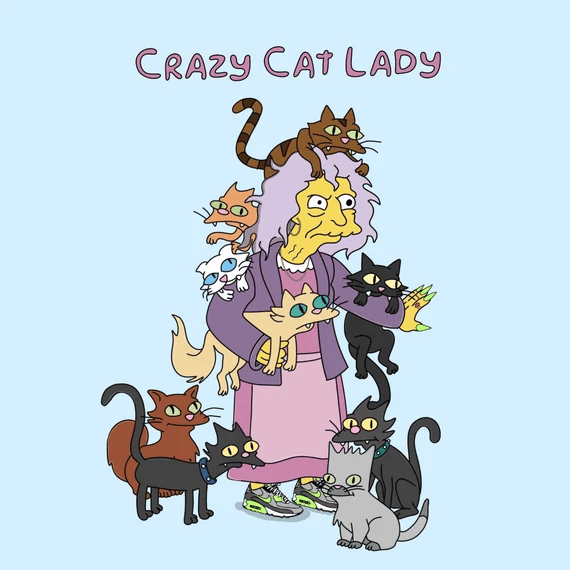

更值得注意的是,西方文學和影視作品中,養貓女性的形象往往與孤獨、古怪甚至瘋狂聯繫在一起。《辛普森一家》中的「Crazy Cat Lady」就是典型的例子,這種形象的廣泛傳播無形中強化了社會對「cat lady」的刻板印象。

歸根結底,那些對「貓女」抱有偏見的人,或許只是在將自己的焦慮投射到她們身上。試想一下,那些對單身和孤獨充滿恐懼的人,看到「貓女」們活得洒脫自如,難道不會感到一絲不安嗎?為了緩解這種不安,他們選擇給「貓女」們貼上「另類」、「失敗者」的標籤,仿佛這樣就能讓自己顯得更「正常」一些。

提到「貓女」的代表人物,首先想到的就是「霉霉」Taylor Swift。她的三隻愛貓Meredith、Olivia和Benjamin,不僅是她的家人,更是她創作的靈感來源。在《Blank Space》的MV中,貓咪成了畫面的一部分。她還出演了音樂劇改編的電影《貓》,將對貓咪的愛從現實延續到了大銀幕。

左右滑動查看更多

去年,她甚至帶著自己的貓咪Benjamin Button登上了《時代雜誌》的封面。這些都展示了她如何將對貓咪的愛融入到生活和創作中,用行動向世人宣告:做「貓女」也是一種驕傲。

歐美樂壇的另一位「貓女」代表是Katy Perry。她的愛貓Kitty Purry陪她走過了事業的低谷和感情的波折。Katy Perry經常在採訪中表達對Kitty Purry的愛,稱它是自己最忠實的夥伴。通過這些公開的表態,她向社會傳遞出「貓女」同樣可以堅強、獨立的訊息。

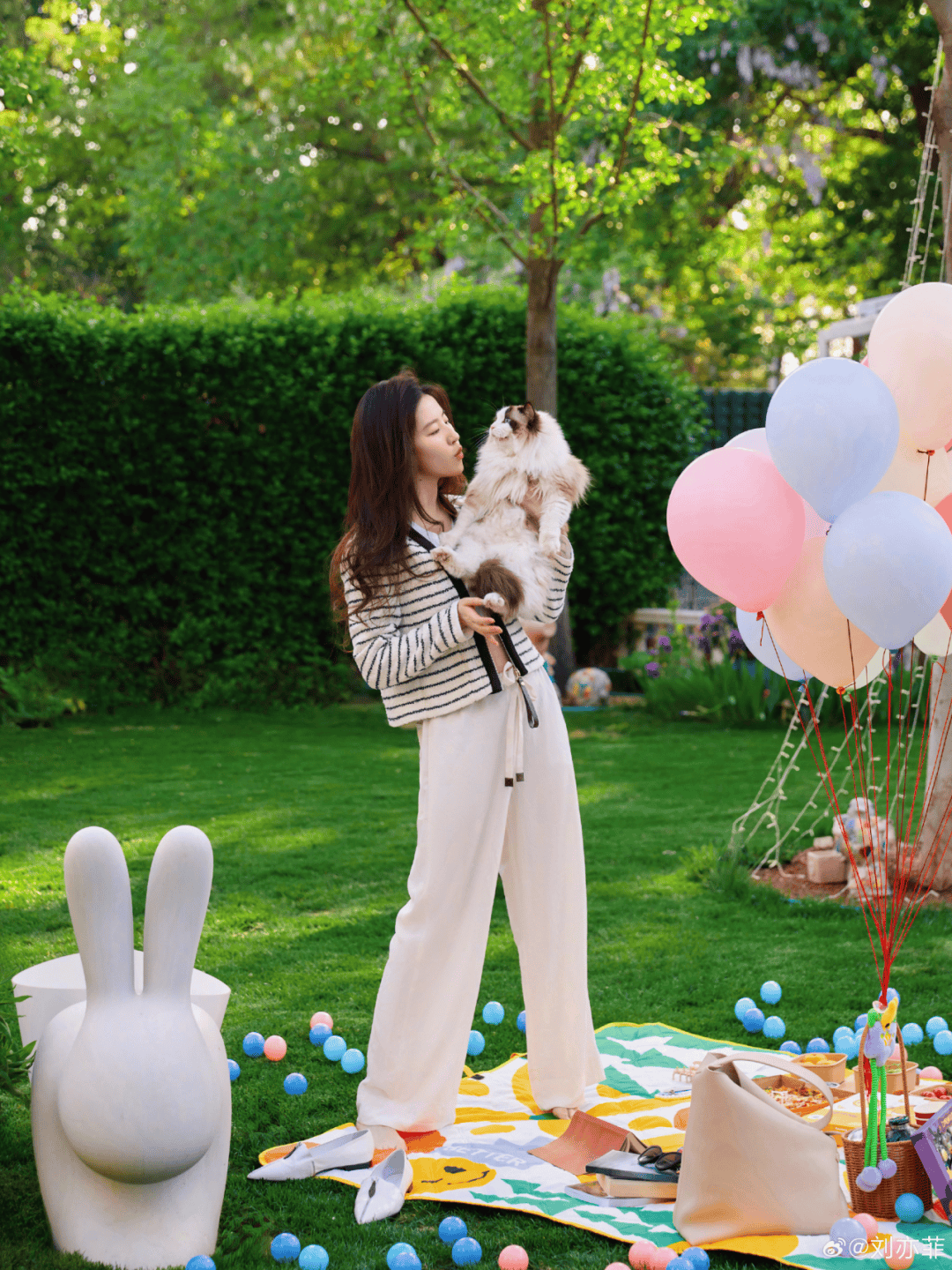

而我們的「神仙姐姐」劉亦菲也是「貓女」的傑出代表。她在生活中是不折不扣的「貓奴」,收養了許多流浪貓,為它們提供溫暖的家。

首先,東亞文化里,貓咪的象徵意義和西方大不相同。貓經常被視為幸運和財富的象徵,比如我們常見的「招財貓」,不僅是商店裡的吉祥物,也深受大家喜愛。這些文化符號讓人們對貓咪有了更多的好感。

另外,東亞社會一向更注重家庭和社區的關係。未婚或獨居的女性,即使選擇養貓,也不會像在西方那樣受到強烈的社會壓力或負面評價。相反,她們往往擁有緊密的家庭和社交圈,養貓更多被看作是生活中的一種情趣,而不是孤獨的象徵。

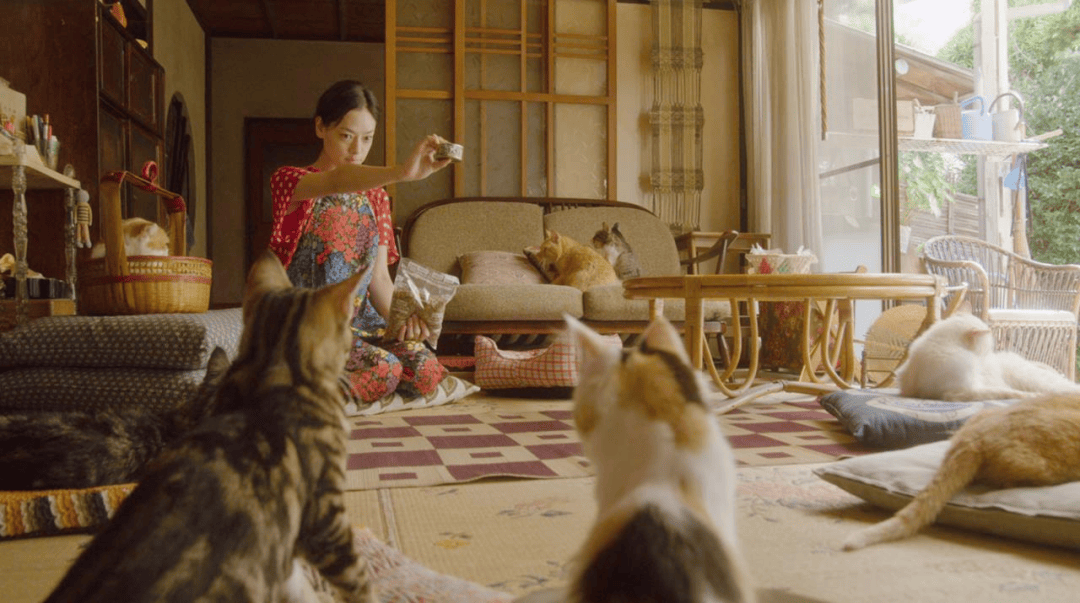

再加上,現代都市生活節奏快、空間有限,這也讓貓咪這種獨立性強、好打理的小動物變得特別受歡迎。養貓的女性因此被視為適應都市生活的一部分,展現出對高品質生活的追求和對獨立空間的珍視。

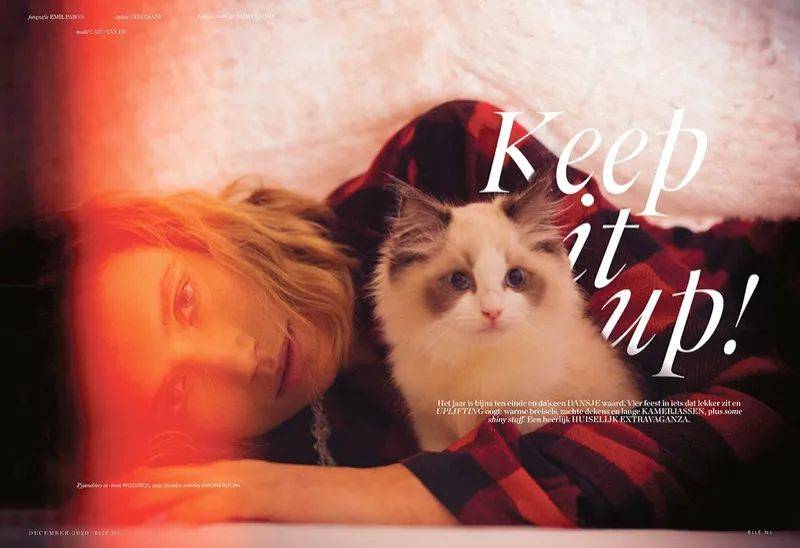

另外,東亞的流行文化對養貓女性形象的塑造也起到了非常積極的作用,養貓的女性往往被描繪成可愛、溫暖,甚至有點神秘的角色。

動漫《能幹的貓今天也憂鬱》甚至描繪了一隻5歲就能洗衣做飯、幹家務的全能貓咪諭吉。

這些積極的文化符號都在無形中提高了社會對養貓女性的接受度和認可度。

圖源:instagram、weibo、

google、ELLE、X