編者按

近年來,博物館熱度持續攀升,尤其今年暑期,更是迎來了前所未有的「潑天流量」。從陝西歷史博物館的摩肩接踵,到北京大運河博物館三星堆文物展覽的人山人海,再到各地博物館的預約火爆,無不彰顯著公眾對歷史文化的濃厚興趣。然而,在「人從眾」的模式下,預約困難、參觀體驗下降等問題也日益凸顯,這對博物館的可持續發展提出了挑戰。如何在保障公眾文化體驗的同時,抓住發展機遇,實現博物館的可持續和高質量發展,成為了當前業界亟須思考和解決的問題。

中國經濟時報記者趙姍

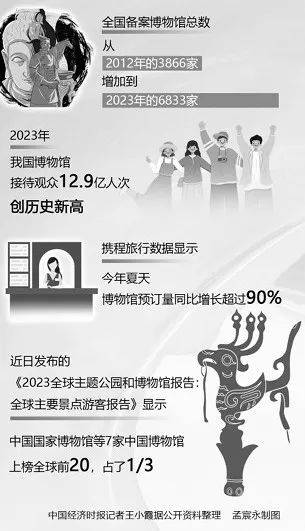

今年的夏天很熱,而比天氣還熱的,是各地知名的博物館。這個暑期,我國各地的博物館火了,不少人「為了一座館,奔赴一座城」。陝西歷史博物館展廳的觀眾密度堪稱摩肩接踵,北京大運河博物館三星堆文物展覽「人山人海」,山西博物院預約火爆,成都遊客冒雨排隊看太陽神鳥,蘇州博物館加場夜遊活動……

攜程數據顯示,截至目前,平台上預訂國內暑期博物館門票的人次同比去年實現兩位數增長,博物館門票預訂量超過主題樂園,在所有景區類型中排行最受歡迎第一位。美團、大眾點評等平台的相關信息顯示,7月以來,「博物館」搜索熱度環比增長61%……

有業內人士分析,博物館不是今年開始才變得人頭攢動,至少在五年前就熱起來了,只不過今年這把火燒得更加猛烈和灼目。那麼,這場「博物館熱」緣何而起?

01

「博物館熱」背後是對中華文化的認同與自豪

「『博物館熱』的背後,是人們對文化的認同感和認知能力得到了大幅度提升。」全國政協委員、民建北京市委副主委、希肯國際文化集團董事長安庭在接受中國經濟時報記者採訪時分析指出,博物館其實是一個向人們應答「我們是誰?我們為什麼自信?我們何以發展?」的最佳載體之一。這些年,政府部門加大了對文化事業的支持,博物館建設得到了更多的資金投入,促進了博物館數量和質量的提升。同時,各地博物館通過「文化+科技」等手段不斷提升觀賞品質,既有內容深度,也有形式創新,通過社交媒體的互動影響,在教育、文旅等領域持續發力,突出多樣性與參與度。這些因素共同促成了「博物館熱」的現象,使其成為文化消費和社會參與的重要領域。

陝西歷史博物館黨委書記、館長侯寧彬在接受中國經濟時報記者採訪時表示,當前,博物館的吸引力正與日俱增,這一趨勢與國家政策導向及博物館自身文化推廣力度的加大緊密相關。博物館作為一個國家和民族的精神家園,承載著展示祖先燦爛文化、影響現代生活的重要使命。當參觀者在展廳中親身體驗到中華文化的深遠影響,那份由衷的成就感和自豪感便會自然流露。博物館因此成為了解本土文化和歷史遺產的最佳場所,其物質展品生動詮釋了中華民族的偉大之處。而且,與課堂教育不同,博物館以其獨特的方式更好地促進了知識的傳播與文化的傳承。

「『博物館熱』是多種因素共同作用的結果。」中央民族大學新聞與傳播學院教授、網際網路平台企業發展與治理研究中心主任郭全中在接受中國經濟時報記者採訪時表示,我國積極推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,並出台了諸多政策,博物館作為「雙創」的重要載體,無疑會得到較大支持。博物館通過數字化升級改造等創新策略,能更好地提升博物館的體驗感,如故宮、敦煌博物館的「雙創」探索等。在中華優秀傳統文化「雙創」的推動下,博物館能夠更好地滿足社會文化需求,也大幅度刺激了社會文化需求。近些年來,網際網路平台利用技術和平台對博物館進行有效傳播,在民眾中間進行了廣泛傳播,掀起了網上博物館的熱潮,如「騰訊博物館」「抖音博物館」等。

某博物館工作人員孫璐在接受中國經濟時報記者採訪時說:「作為博物館的工作人員,我們的感受是除了走進博物館的人越來越多,願意對博物館進行深度遊覽的人也越來越多。這其中一個重要原因就是我們在當前的環境下更需要知道中華民族的文化特色、文化密碼到底有什麼樣的特點。作為一個80後,我深切地感受到我們對了解自己的民族文化特性,比以往有著更迫切的需求。」

除了文化認同,現在的展覽也比以前更好看了。孫璐分析認為,展覽好看的其中一個原因是策展理念變了,比如,把各種新技術應用到展陳過程當中,能為觀眾呈現一種更好地解讀展品和對其展現的方式。各地區的博物館都很重視從自身所在區域的歷史發展特徵來發掘素材。比如,有些大城市的通史陳列展會把主題放在當地的歷史發展進程中去解讀中華民族、中華文明的形成過程。如此,在策展理念、策展方向上也都有了新的高度。另一方面原因是現在的展覽比較「親人」,比如,在展櫃的設計方面,尤其是希望做更多公眾教育的時候,展櫃的高度都會設計得比較低,適合親子家庭觀展。

北京理工大學設計與藝術學院文化遺產系副教授張祖群在接受中國經濟時報記者採訪時表示,博物館如此之「熱」,既源於群眾對於中華優秀傳統文化的認同感、博物館教育功能的深化以及文旅行業蓬勃發展的助力,也離不開博物館的高質量發展。很多展覽開始運用新媒體技術,在內容和形式方面加強博物館數字化體驗,加強觀眾與展品的互動,極大地引發了觀眾的觀展興致。

「以杭州西湖博物館總館為例,通過引進最新的數字化3D技術與投影技術,為觀眾帶來杭州遊客詩意之旅。觀眾步入體驗廳,仿佛置身於早春二月的西湖畔,步行於九曲橋上,草長鶯飛,一派欣欣向榮之景。繼續前行,觀眾發現柳葉在悄然生長,間株楊柳間株桃的風景送來春天的勃勃生機。博物館為觀眾營造了一個沉浸感受杭州的空間,讓遊客陶醉在西湖深厚的歷史文化中。」張祖群說。

02

「博物館熱」將在多個層面產生深遠影響

「博物館熱」將帶來哪些深遠的影響?安庭認為,博物館作為文化遺產的守護者,通過展覽和教育活動,增強了公眾對本土文化和歷史的認知、理解與認同,可以影響不同層面、不同訴求的公眾群體,對建立共同認知打下了堅實的基礎。

同時,「博物館熱」也促進了我國文旅行業的發展。博物館已成為各大旅遊目的地城市的「打卡地」,在兼顧觀賞性的同時,提供了非同一般的內容思想厚度。博物館是文旅的「寶礦之地」,可持續輸出的流量動能帶動了相關行業(如酒店、餐飲、交通等)的增長。同時,許多城市通過建設博物館推動城市更新和環境改善,提升城市形象和吸引力,形成新的文化地標。

「其還提供了教育信息、科技元素的增量,增強了實踐學習的效果,特別是在歷史、藝術和科學等領域的教育。新技術應用層出不窮,對新質生產力的發展是一個頗具特色的風向標。『博物館熱』還增強了消費者的歸屬感和文化自信。隨著博物館的興起,相關的文化創意產業(如文創商品、藝術品市場等)也得到了發展,促進了經濟的多元化。同時,進一步促進了國際的文化交流與合作,在學術交流、民間往來等不同層面踐行著『國之交在於民相親』的理念。」安庭說。

「博物館熱」現象值得被珍視。郭全中認為,因為其對於促進中華優秀傳統文化「雙創」、國家文化數字化戰略實施、文旅產業可持續發展都有著重大意義,尤其是博物館自身藏品的數據化能夠為我國文化大數據戰略提供數據要素,更好地促進我國文旅等相關產業的高質量發展。

「『博物館熱』不會曇花一現,將在更好滿足社會文化需求的良性循環中長期『熱』下去,成為我國文旅產業高質量發展的重要組成部分,也將助力文化與技術的有機融合,成為文化新質生產力的重要表現。」郭全中說。

對於「博物館熱」的發展預期,安庭認為,在科技融合層面,隨著科技的發展,博物館將更多地應用虛擬現實、增強現實和大數據等技術,提升觀展體驗,吸引更多年輕觀眾;在多樣化發展層面,博物館將繼續拓展展覽主題和形式,結合當代社會熱點、生態環保等議題,舉辦更具互動性和參與感的活動;在公眾參與度層面,各地博物館將進一步通過社交媒體、自媒體等線上渠道,以及通過社區合作、志願者項目等線下活動形式,進一步增強與公眾的互動和影響力。同時,隨著全球化進程加快,博物館之間的國際交流與合作將不斷增強,推動跨國展覽和學術研究能夠在更廣和更深的層面得以開展。

「可以說,『博物館熱』不僅是對文化和歷史的關注,更代表了社會發展的趨勢。未來,博物館將在文化傳承、教育普及、經濟發展和國際交流等方面繼續發揮不可替代的獨到作用。」安庭說。

圖片來源:攝圖網授權

總 監製丨王 輝車海剛

監製丨李丕光王彧 劉衛民

主 編丨毛晶慧 編 輯丨陳姝含