多年來,各類神話宋朝的言論甚囂塵上,幾乎發展到反智級別。其中,又以美化修飾其羸弱戰力的觀點最為搞笑,幾乎是無所不用其極。時而讚頌重裝步兵獨步天下,轉頭又因缺乏騎兵和戰馬而扼腕嘆息。亦如在為軍事失利深表遺憾之後,務必提煉出社會經濟水準朝前的「真相」做個對沖。

可惜,歷史上的宋朝不僅騎兵數量眾多,還有相當龐大的馬政體系。之所以屢戰屢敗,無外乎各類其他因素掣肘,屬於非常經典的「制度性難言之隱」。

冠絕歷代的騎兵配置

宋朝軍隊繼承自殘唐五代 始終以騎兵為鐵桿核心

由於宋朝的開國集團直接繼承自軍閥林立的殘唐五代,所以在各方面都有濃厚的突厥-粟特文化殘留。不僅以騎兵充當部隊鐵桿核心,而且在保障制度層面也遠勝過其他幾個軍功統王朝。根據現存史料記載,僅在趙匡胤用行為藝術奪取權力後的第19年,全國範圍內的馬匹數量就多達210000匹。後來雖略有下降,但至少到中期的宋神宗年間還留有150000匹。

相比之下,朱元璋晚年的明朝只有100000匹馬。而且受制於品種不佳等問題,一度淪落到要花大力氣從琉球群島購買。但明軍依舊能數次北伐草原,並可以在多數情況下做到全身而退。

明朝初期的戰馬數量很少 經常靠大量步兵北伐草原

無獨有偶,剛剛經歷隋末群雄混戰的唐朝,在開國初期的可用戰馬不過5000匹。雖然僅為北宋同期的1/42,也並不妨礙他們及時利用機會攻打突厥。至於後來高舉後唐旗幟的五代軍閥李存勖,用於擊敗南下契丹的馬匹不過10000匹。

反觀北宋,在立國階段並未遭遇嚴重內戰,直轄區域內的生產秩序相當穩固。所以有充沛資源用於養馬、訓練,無論是數量還是質量都可以傲視歷朝歷代。宋真宗的宰相向敏中就曾抱怨,認為軍隊採購的戰馬實在太多,懇求皇帝允許將13歲以上的老馬全都賣掉。可見培養騎兵的資源相當豐富,遠非後世網絡理論家所吹噓的那般窮酸。

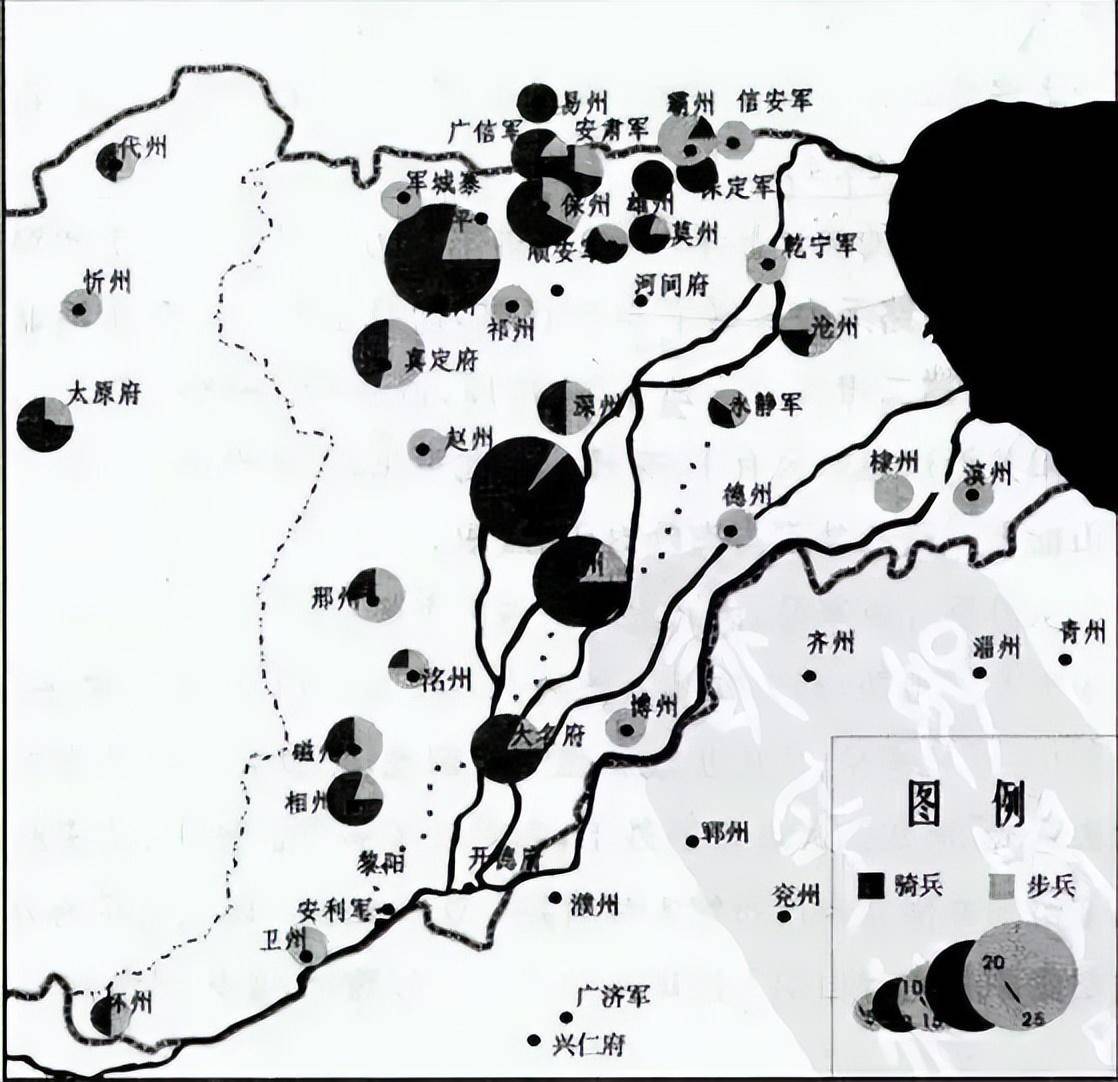

宋朝部署在前線的騎兵比例並不算低

子虛烏有的空間不足

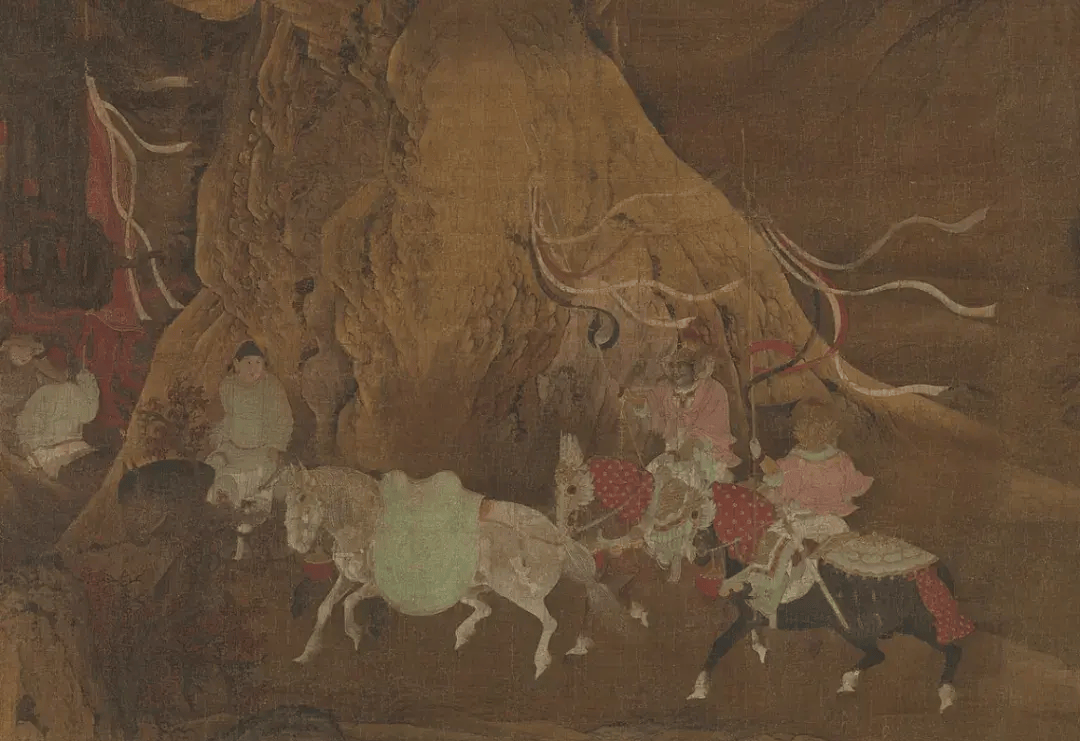

12世紀畫作上的宋朝騎兵形象

當然,不少網絡文學會將宋朝騎兵的羸弱歸結於缺乏專業草場。換言之,就是因為有遼國和西夏的地緣阻隔,以及燕雲十六州的長期剝離,讓宋人無法直接獲得優良馬種。同時,許多南方區域氣候濕潤,非常不適於馬匹馴養。最後,還有基於農本帝國的耕地紅線意識,讓北方各州都不能放開手腳。

可惜,上述說辭幾乎沒有一條能夠成立。

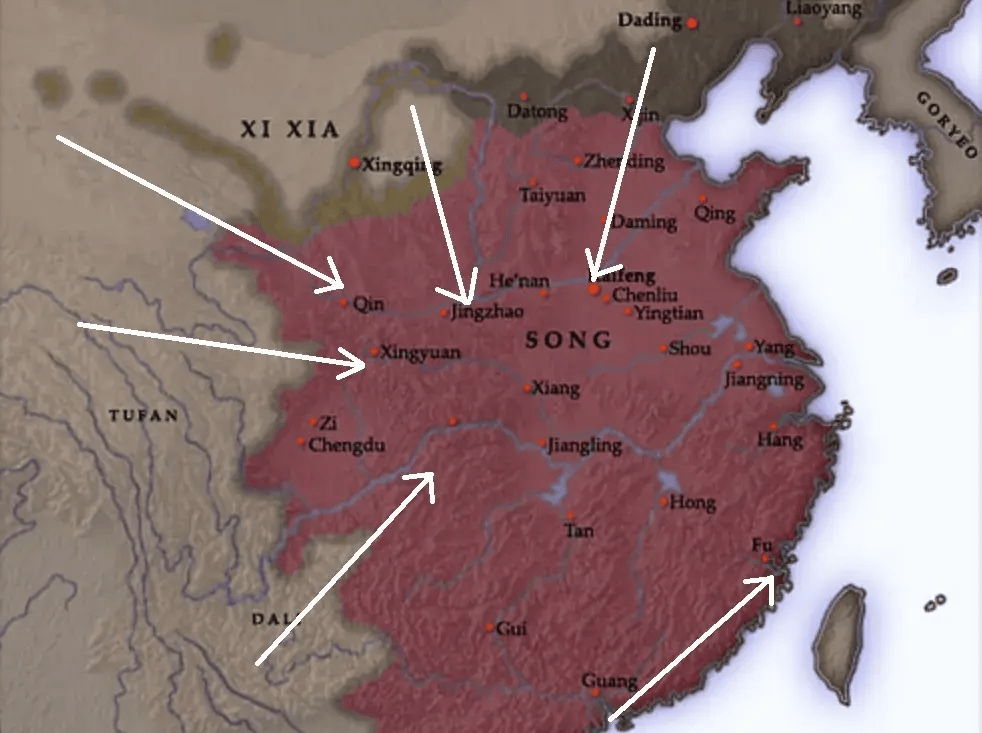

北宋其實有很多進口馬種的途徑

首先就是所謂地緣阻隔。需知在宋遼爆發交手之際,另一頭的西夏尚未建立,許多基層部族還選擇依附汴梁當局。等到拓跋氏的三代雄主大殺四方,原本的前線早就因《澶淵之盟》而平靜下來。因此,對契丹開戰時的宋軍可走河套方向補充馬匹,與党項翻臉時又能直接從河北進口。另有直通中亞的河西走廊,在很長時間段內都保持暢通,完全不受戰爭波及。那些沿線分布的吐蕃殘部、歸義軍後代或回鶻汗國,都沒有動機予以阻攔。

所以,宋朝完全有多種途徑購買良馬,再對中原的龐大馬群進行改良。其中不但包含中亞的汗血寶馬捷爾金,也能走海路獲得少許堪稱頂級的阿拉伯馬。即便是在國內,亦有四川可產的河曲馬與湖北的利川馬,充當退而求其次的便捷選擇。

宋朝時期的中原 養馬條件並不輸給世界上大部分區域

其次是所謂氣候限制。當我們把視野擴大到全球各地,就不難發現許多強國的氣候似乎都不利於養馬。譬如歐亞草原上的一眾蒙古、突厥勢力,時刻面臨著暴雪急凍災害,很容易發生畜群集體倒斃慘劇。騎士制度盛行的歐洲境內,也有大片尚未開墾的沼澤密林,不適於良馬的縱橫馳騁。而沿著尼羅河分布的埃及馬穆魯克,必然面臨馬匹體溫過熱、晝夜溫差劇烈難題。乃至最為濕熱的印度次大陸,同樣有不少善於騎馬作戰的強權林立。儘管他們都需要周期性從阿拉伯沙漠購良馬配種,卻離不開內部的相應支持。

與之相對,宋朝核心區域所在華北大平原,似乎更利於戰馬養成。五代初期的朱溫後梁政權,就依靠河南本地的騎兵擊敗過沙陀強敵。後來的幾個政權也競相發展馬政,在關中、山東、兩淮等地都建立過優良馬場。哪怕是丟掉半壁江山的南宋,也可以出動數千人馬俱鎧的重裝騎兵。可見宋朝根本不缺乏養馬基地,甚至在這方面還相當富裕。

重農思想 並不意味著宋朝缺乏養馬基地

最後是所謂農牧矛盾難題。然而,唐宋之交的華北、四川和江南等地,剛剛經歷過一輪由難民潮引起的大開發。考慮到人口很難在亂世大量增漲,這些平添出來的土地顯然不可能都被作用種植,甚至反過來形成周期性地廣人稀。受此影響,依賴牧場養殖的羊肉大行其道,僅皇室一年就要消耗掉430000兩。除部分向北方遼國進口外,餘下多數都來自國內市場。顯然,當時人的頭腦中還並無什麼耕地紅線概念。

作為對比,不妨再看看數百年後的滿清。由於因美洲作物引進、攤丁入畝制度施行,清朝人口出現急劇暴增。同時,大量原本不適於耕作的土地被開發使用,連塞外的蒙古草原亦不能免俗。但就是這麼一個嚴重內卷的農業王朝,仍舊沒覺得軍隊戰馬數量不足。到19世紀後期的捻軍之亂,華北地區的馬還有1500000匹,足見更早的宋朝不可能因維持耕地面積而怠慢馬政。

羊肉在宋朝的大行其道 足見人地矛盾並不嚴重

真正讓宋朝騎兵羸弱的原因,可能是官營牧場的效率太低。根據當時人記載,曾有過飼養562匹種馬而死亡315匹的災難性數據。經過一輪折騰,所剩下的馬駒僅為27匹。可想而知,很多戰馬雖出現在花名冊上,卻從未有機會真正送遞部隊使用。受此影響,很多騎兵無法維持日常訓練,可能等戰爭爆發才獲得臨時補充。長此以往,水平必然相當差勁,根本沒底氣去和塞外勁敵們一較高下。

更為搞笑的是,宋朝各級單位皆由儒家官僚節制。這類人不懂技術細節,只能按程朱理學予以毀滅性指導。譬如戰馬需要靠近親間的交叉繁殖來穩定血統,但在儒生眼中就是大逆不道的亂倫。所以,無論朝廷花多少錢進口多少良駒,都如泥牛入海般被迅速吞沒。最後能分到部隊手裡的馬,只怕是一代不如一代,沒可能與知曉正確培育方法的鄰居們掰手腕。

養馬效率低 才是限制宋朝騎兵的重要因素

步兵其實也不行

宋朝的軍事制度 決定了步兵永遠從屬於騎兵

可見宋朝軍隊的能力不足,並非是因為騎兵或馬匹數量太少。而是受限於制度性劣勢,讓自己陷入積貧積弱的下降螺旋。但騎兵僅僅是龐大野戰軍的一分子,權重再大也不能以偏概全。換句話說,他們的步兵夥伴同樣要為歷次潰敗負責。

事實上,因為宋朝軍隊繼承自殘唐五代,所以步兵一直被定位於輔助騎兵行動。故而片面強調弓弩作用,從而忽視長矛等近戰武器的運用。除少量有想法的將領外,多數部隊的弓弩占比達80%,只能躲在城牆、輜重車等固定單位後苟延殘喘。倘若戰局出現變故,就很容易淪為敵軍突擊單位的針對目標。另一方面,剩下的20%重裝步兵必須「過度武裝」,方能勉強抗住契丹、女真等國的騎兵衝擊。但受制於數量少、機動性差等限制,往往難以很好的保護後方弓弩手,也無法在騎兵獲勝後快速實施第二輪打擊。

宋朝步兵的水平同樣好不到哪裡去

這些因素相互交織,讓兩宋軍隊始終處在一種十分微妙的尷尬境地。他們往往能在小規模衝突中獲勝,卻很難給與對方致命打擊。每當作戰區域離開城鎮或特定地形,交戰規模擴大至數萬人級別,就非常容易全線崩潰。即便不考慮重文輕武、橫徵暴斂等行政劣勢,他們依舊在關鍵性戰役中一生難求。

古人對此曾給出「積貧積弱」的精準評價,無疑是相當中肯的肺腑之言......