每天一條獨家原創視頻

70年生人張征是地地道道的老北京,

在四合院生活過16年,

2022年他在北京房山,

長租下一塊130平的宅基地,

請到建築師程艷春一起改造,

地一半留給了院子,

另外一半用來建房。

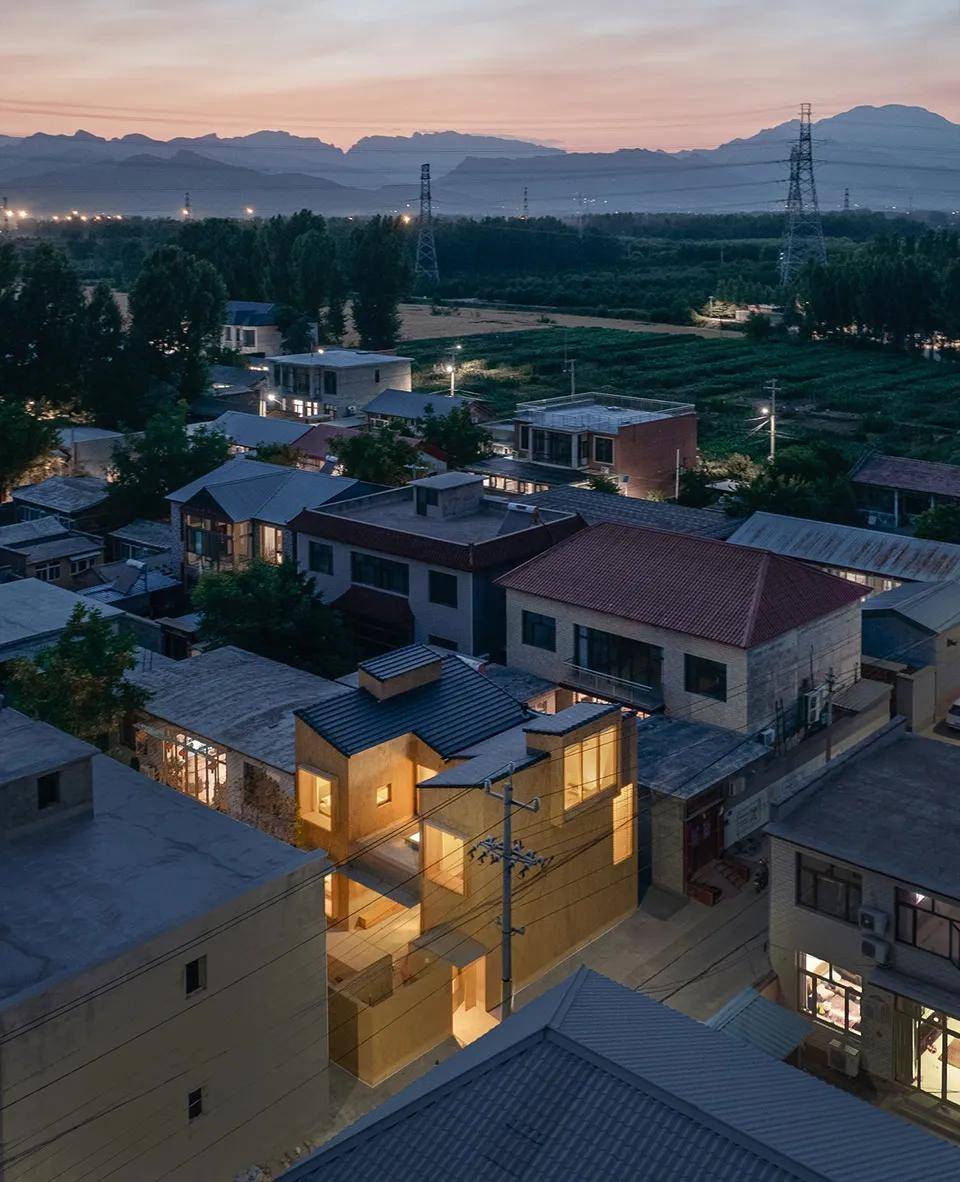

房子位於北京西南六環外坡峰嶺腳下

房子占地面積僅70㎡,

建築師打通了15扇窗洞,引入光線,

在「小」裡邊創造出「大」,

「很多人說它像300平一樣,

因為所有地方都不是封閉的,

人在裡面視線很開闊。」

一家人在檐下空間玩耍

8月中旬,一條來到北京房山,

實地探訪這個位於北方傳統村落的小房子,

房子的設計細節

非常方便老人的居住和照料。

我們和建築師程艷春、屋主張征

聊了聊造房背後的情愫。

張征的母親90歲了,

「我們希望這個房子可以傳達一種溫暖、安全感,

就像從小母親給我們的感覺。」

編 輯:秦 楚

責編:陳子文

房子主入口臨著街巷東側的主街 攝|朱雨蒙

西側院牆與鄰居共用 攝|劉晶

張征是地地道道的老北京,70年生人,出生在北京南鑼鼓巷,十六歲去海淀,三十歲到西城,在四合院生活了十六年。「到了我現在這個年齡,對院子的情節愈發強烈。」2022年6、7月份,一個偶然的機會,他在北京房山看到一塊宅基地,面積130平米左右。

孩子們最喜歡上下樓奔跑玩耍

「最開始我做院子的時候有一個想法,現在年輕人在北京工作多是獨生子女,在異地去打拚,父母漸漸老去,他們買不起大的房子接父母一起過來住。但是他可以在周邊村子裡用相對便宜的價格找一個新的住處,平時可能在城裡工作,周末全家團聚到一起,接父母來的時候有一個體面的住所。」

於是他花20萬,租下了這塊宅基地20年,並找到好友建築師程艷春一起改造。「我們希望這個房子可以傳達一種溫暖、安全感,就像從小母親給我們的感覺,把它當成是獻給母親的一個禮物。」

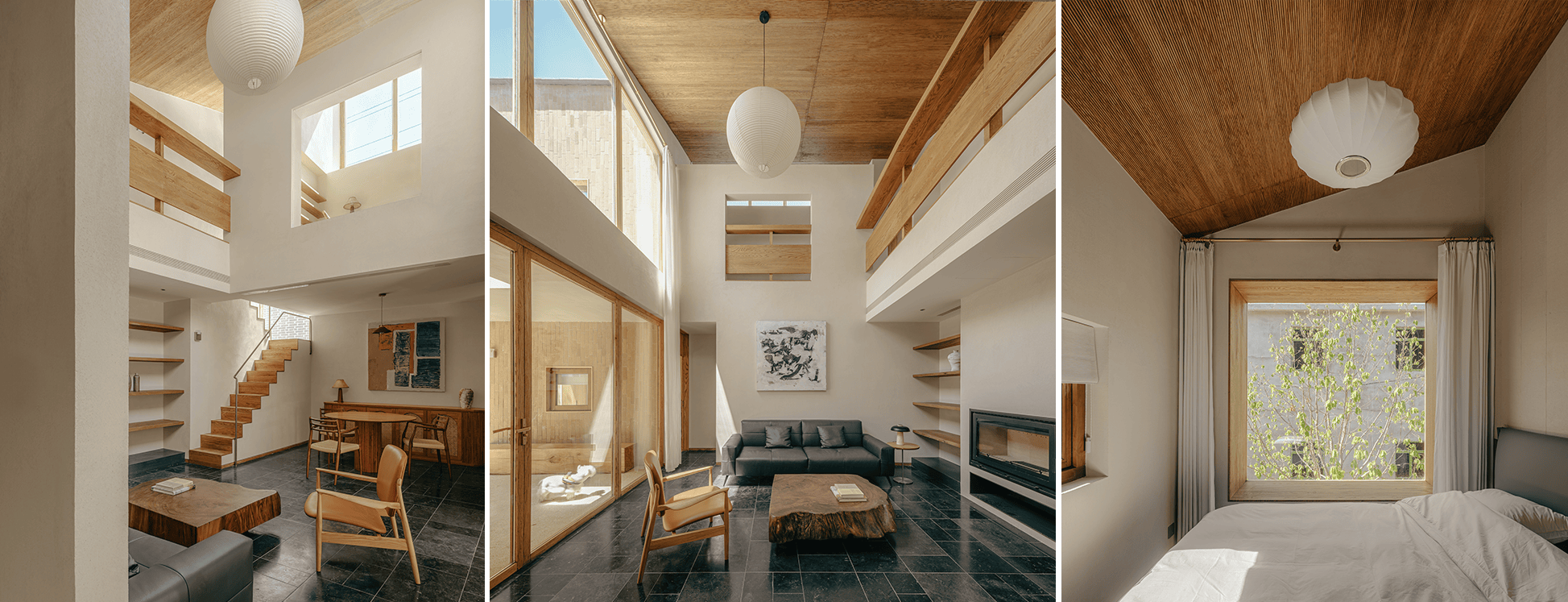

通高的中庭空間,作為起居活動區連接著各個房間

挑高讓空間整體更加通透 攝|朱雨蒙

整個房子造價差不多150萬,最開始動工的時候,左房右鄰都用比較怪異的眼光去看。「經常會有一堆村民過來圍觀,議論說這個房子太怪了,誰會建這樣的房子。但是完工後,村民進來看一圈,他馬上就理解了,很溫馨、很好用,又很漂亮,」張征說道。

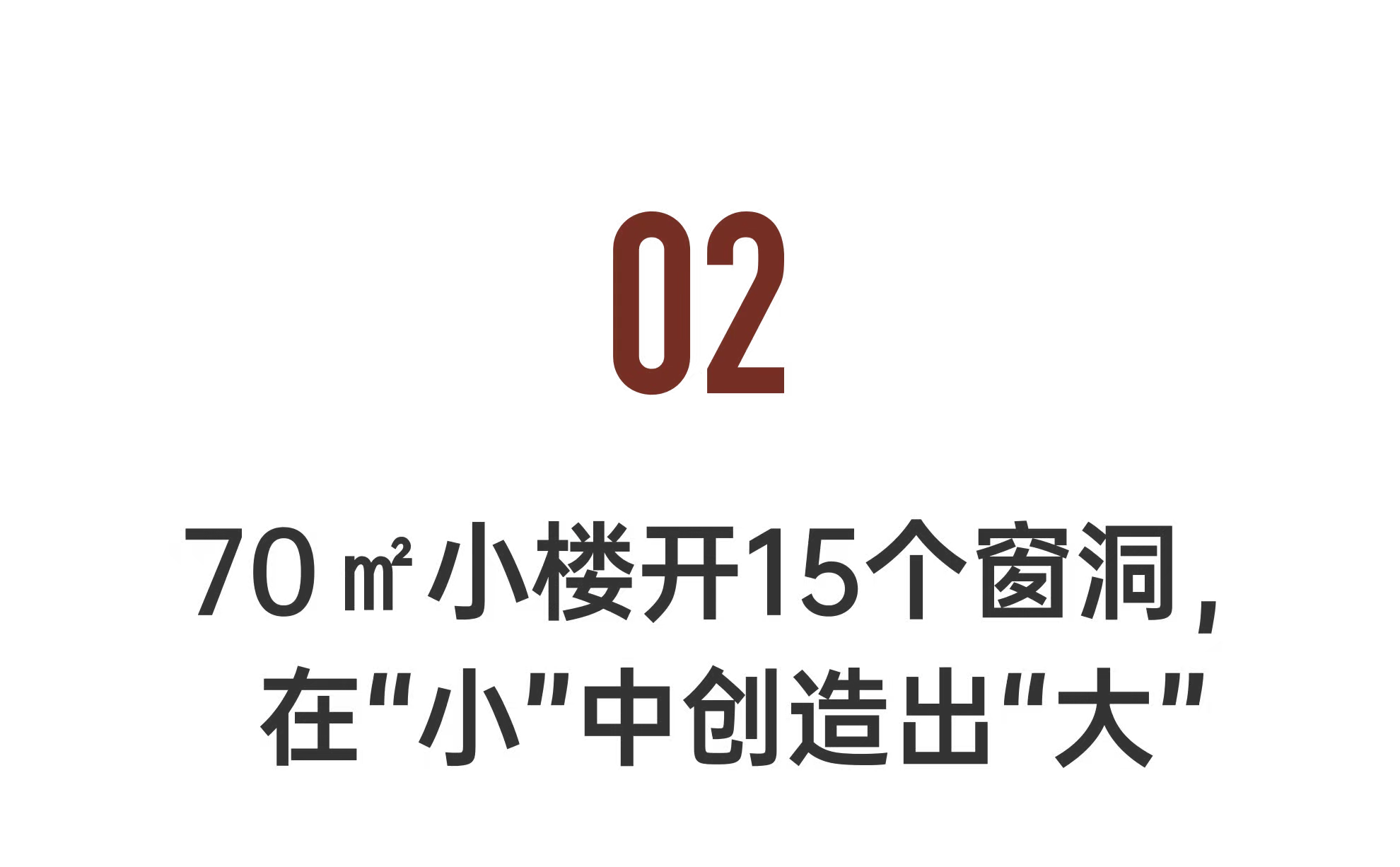

對於建築師程艷春來說,這也是一個有意思的挑戰。「建築面積並不大,但我其實還挺興奮的,雖然小,但是它有院子、有結構,有人的真實的需求。小會有小的做法,如何在『小』裡邊能夠創造出『大』來是這個房子要解決的問題。」

房子與庭院的占地比例接近1:1

程艷春將宅基地一半面積留給了院子,另外一半用來建房子,建築占地約70平米,院子60多平米。房子平面是一個凹字形,院子是一個凸字形,兩個就像俄羅斯方塊遊戲一樣,被插到一起。

內向的院落提供了人與自然互動的場所

「在城市裡大家對面積都特別敏感,哪怕一個50公分的陽台,你都恨不得把它圈起來,變成自己家的室內空間,這是源於空間的稀缺性。但是對於我們這個房子,它室內的面積已經足夠了,我們希望它可以和自然有更多的接觸,讓人住得更舒服,比如可以在院子裡看看書、曬曬太陽,種點水果、蔬菜,」程艷春說。

房子南立面近景 攝|朱雨蒙

房子的屋頂被設計成一個倒「V」型,像一把大傘,把這個家給蓋住,中間壓低,兩邊挑高7米,壓低的部分給北側鄰居儘可能留出視線和採光。「這個房子應該有一些城市裡的小區住宅體驗不到的東西,比如這種坡屋頂,調高後的起居室讓人即使在面積不大的室內,視野也是開闊的。」

空間之間是相互連通的 攝|朱雨蒙

室內所有地方都不是封閉的,書房和客廳周圍的牆都設計為不到頂,身處在房子內,在任何地方都可以看到對面的情況。「整個建築不僅僅是房間的組合,而是一個立體的流動的空間。」

光線沿天花板斜面直達起居空間

房子裡一共開了15扇窗,按照用途分為採光的窗戶、看風景的窗戶……「如果是單面採光,很容易北側就比較陰暗,所以南向的窗戶都設計得儘可能大一些。」程艷春解釋道,「像書房的高窗,它可以接收到一天當中最早的陽光,你可以透過高窗看到外邊天空飄的雲,可以發獃,可以喝茶,或者看著這個村子裡來來往往的人流,實際上也是跟村子的一種互動;二層西面的浴室,可以接觸到黃昏的最後一縷的陽光。」

南向窗戶體量較大,更有利於空間採光 攝|劉晶

左:書房空間;右:浴室空間 攝|朱雨蒙

「還有的窗戶是為了能夠聯繫家裡人的關係,在廚房做菜的人可以看到對面的老年人的臥室,互相之間是可以被照顧到的,時刻感受到這種家庭的存在。」程艷春說。

一樓臥室空間 攝|劉晶

院子到室內高差都用坡道解決 攝|朱雨蒙

一樓功能布置可覆蓋老年人全部的日常生活需求。「我們希望老人可以有機會走到自然環境里去活動,所有東西都是圍繞這件事來設計的,從院子入口走到一層的臥室,沒有一步台階的,高差全部用坡道解決。」

臥室放到了最西側、最私密的地方,即使路上有車,睡覺也不會受到太大影響,從廚房又可以看到院子、玄關。

檐下空間處於宅基地中央,是整個院落的視覺中心 攝|劉晶

讓居住者的日常活動有了更多向室外延伸的可能性

檐下空間是屋子最核心的一個地方,連接了房子和院子,夏天做完菜,通過窗口直接就端到這個戶外,在院子裡跟家裡人喝茶吃飯,這裡又是景觀又是生活的地方。

起居室像一個「閘口」,從這兒又分散到各個空間去,臥室、二樓的書房、浴室等等,圍繞起居室,所有動線全部給展開。

二樓是給年輕人和孩子去住。站在二樓走廊,可以看到戶外的風景,同時又能關照到屋子裡邊的全部空間。

二樓臥室空間 攝|朱雨蒙

牆面的磚,咖啡色的木地板都在統一的咖啡色系中

房子色系設定了木質的咖啡色,大的色系系統裡邊,又有很多的材質的變化——黃銅扶手、窗框等,空間的質感豐富而細膩。

東南角的樓梯處用了玻璃磚,反射光的照到牆面上光影跳躍,上樓梯也變成一處風景。

「房子造好後,朋友來參觀最大的評價是羨慕,因為你有一方天地,有一個家的感覺。」張征說,「以前這個宅基地的戶主是村子裡面最窮的一家,在農村被人看不起,現在他像年輕了5歲,特別高興,在村裡面走路,腰板都是直的。」

有做這個房子的想法,和張征自身的經歷有很大關係。「北京的四合院很多都是相連的,你從自家的房頂可以走到別人家的房頂,然後你看到別的院子裡面有棗樹,尤其秋天的時候偷棗吃,是最快樂的一個事情。」

在院子裡聚餐

不止是張征,聊到關於四合院的記憶,程艷春也變得滔滔不絕。「在院子裡,你頭頂是天,腳下就是地,能完完整整地去感到四季的變化。春夏交接的時候,經常有小孩子爬到樹上摘香椿,家人搬出一個小桌子,就在樹蔭底下喝茶、吃飯。那時候很多家都是條件有限,連電風扇都沒有,每家每戶拿個涼蓆就席地躺在院子裡,那個場景到現在我也是忘不掉的。」

「每天早晨都不用鬧鐘,到了6點左右,樹上就開始有各種各樣的鳥兒叫,晚上還有貓頭鷹,每次它叫,我一看錶都特別準時,真的是夜裡12點。」程艷春回憶。

夜幕下的「母親住宅」 攝|朱雨蒙

聊到這個房子為何以「母親住宅」命名,張征談到和母親的回憶:「我希望我們這個房子是有溫度的,一個房子沒有牽掛,就只是房子。我母親是50年代的大學生,負責施工組織中國第一個地鐵,也是中國第一個監理工程師,動盪和忙碌了一輩子,工作到70多歲,現在90歲了。」

從最開始想給北漂的年輕人打造一個和父母的共住房,現在張征自己也住到其中,感受鄉村生活。「我在城市裡邊的時候,住36層,醒來要上班了,其實經常有那種不安或者急促感,現在跟土地真實地去接觸了,真的是很踏實的一種感覺。」

部分圖片提供:劉晶、朱雨蒙

部分素材提供:CPLUS