每天一條獨家原創視頻

潘柏林,一位從業20年的整形外科醫生。

2016年,

他發起了國內第一個「跨性別多學科綜合門診」,

為性別焦慮和性別不認同的來診者

提供專業、全面的序列醫療幫助,

至今已經幫助了超過2500位跨性別者。

門診成立以來,

潘柏林經歷了同行的不理解,

團隊也遭受了不少來自來診者家人

和外界的質疑、甚至舉報。

但看到曾經焦慮、絕望的跨性別者,

在這裡找回希望,重新接納自己,

「我們的工作就有價值。」

6月,一條在北京拜訪了這個特殊的門診,

同潘柏林和他的團隊聊了聊。

以下是潘柏林的講述。

編輯:魯雨涵

責編:倪楚嬌

潘柏林

「跨性別」的定義,我在每天的工作中都會科普解釋很多遍。因為這人群在社會中的可見度和接納度都太低了。

我們老百姓普遍認為世界上只有兩種性別,男性和女性。在沒有生理異常的情況下,出生的時候有哪一套生殖器,就會被指派為哪一個性別,這個通常也叫「生理性別」。

但人的心理狀態是很複雜的,對性和性別的感受和認知,可能存在很多元化的表現。自我認同的性別和生理性別不完全一致,例如生理性別是男的,但是認同自己是一個女的(男跨女),又或者是反過來(女跨男),這一類人我們稱「跨性別人群」。

根據聯合國開發署的統計,亞太地區性別不認同的比例是千分之三,按照這個比例來計算的話,中國大概有400萬跨性別者,不是一個很小的數目。

一條曾經報道過全國跨性別熱線,發起者核桃是一位跨性別女性

目前我們不認為「跨性別」是一種疾病,但由於存在不同程度的性別焦慮,這個人群對醫療援助有很廣泛的需求。

內地的跨性別醫療,最早可以追溯到1983年,在北京大學第三醫院完成了國內第一例男轉女性別重置手術,很多跨性別者聽說了之後就陸續來就診。

90年代初是這個項目的黃金時期,當時接診的醫生都覺得很驚訝,這個群體怎麼有這麼多人。

2017年的數據表明,80%的跨性別者需要激素治療,60%的人需要手術治療,但是真正能夠在醫院裡頭獲得這些資源的,激素治療只有6%,手術是百分之十幾,遠遠滿足不了需求。

有些人沒有正規的途徑獲取到激素藥物,可能會接觸私下兜售藥物的群體。甚至有些孩子沒有錢去買,被慫恿通過援交的交易,來獲取這些藥物。

還有人對自己的生殖器很憎惡,羞於去醫院,或者夠不上手術的要求,就冒著疼痛和生命風險自己動手切除。類似的極端行為可以說層出不窮。

所謂「大道不暢,小道必猖。」與其讓他們承受這麼高的風險,還不如給他們一個更體面的醫療幫助。

團隊在手術中

我的本職工作是整形外科醫生,這可能是跨性別群體最常求助的一個專業。從面部的整容,身體的塑形,到最終的下體手術,都需要用到整形外科的技術。

我第一次接觸這個人群是在2005年。當時我還是一個住院醫師,病房來了一位男跨女的跨性別者,叫小雨,想來做性別重置手術,就是老百姓說的「變性手術」。

一開始我也跟大部分普通人一樣,不太了解這個群體,甚至有點恐懼。接觸下來之後,我發現小雨是一個很坦誠、很善良的人。

手術以後,小雨曾經諮詢過我有關激素治療的情況,但在當時,我沒有找到相關的專家和參考資料。小雨告訴我,很多跨性別者都有內分泌方面的醫療訴求,但是國內找不到這樣的資源。出院的時候,小雨還給我拿了一篇跨性別醫療的外國文獻,推薦我看一看。

那個時候我心情很複雜,我一個醫生,還需要「病人」來指導,說實話有點被激將到了。

當時國內的跨性別醫療,僅限於幾家精神科醫院給他們開具診斷證明,還有為數不多的整形外科給他們做性別重置手術。至於完整的序列醫療的概念,在國內是一個缺失。

2016年,我作為發起人,邀請一些相關專業的醫生,建立了一個多學科協作的醫療團隊,希望給跨性別人群提供更加專業、更加全面的醫療服務。

從2018年開始,我們成立了專門的跨性別綜合醫療門診。6年間,已經接診過超過2500位的跨性別孩子,平均每年的增長率在60%以上。

從原來我一個人出診,到現在我們每周五個門診單元,四位醫生出診,幾乎每個門診單元都滿號,每一位醫生的工作都是超負荷的。

一位跨性別者,正在為自己挑選女裝

因為「跨性別」本身不是一個疾病。他們身上沒有任何需要強制糾正的病變,他們的身體是正常的,所以我們不用「患者」和「疾病」這樣的詞語。

他們的焦慮來自於對自己身體的不接納,門診的最終目的,是幫助他們緩解焦慮,接納自己。

來門診的跨性別者,我們一般叫來診者,親切一點也會叫他們「孩子」,因為大部分都是20多歲的年輕人。男轉女和女轉男的比例大約是3:1左右,但這不代表整個群體當中是這種比例,只是男轉女對於醫療的訴求更普遍一些。

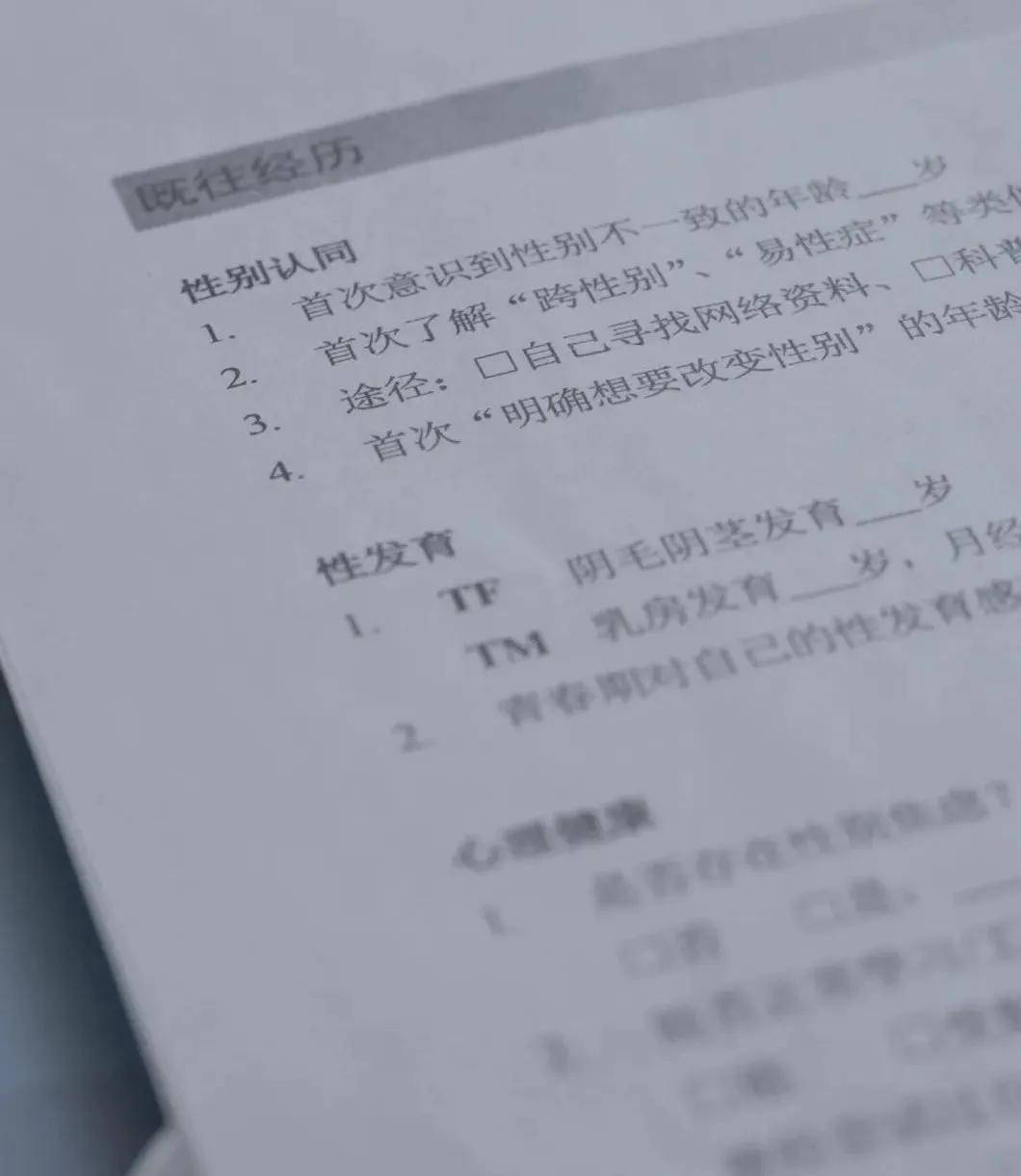

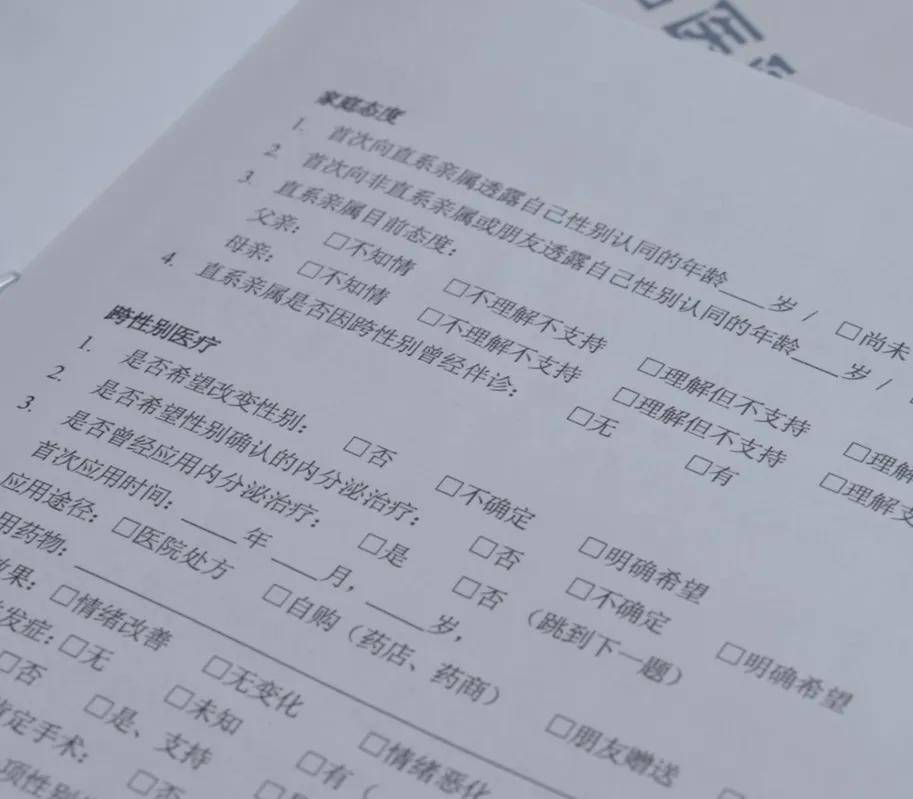

診療流程中的問卷填寫

門診會有一個相對明確的流程。第一步,先請精神科醫生進行初步判斷,如果屬於「易性症」,具有「性別焦慮」、「性別認同障礙」的情況,我們再進一步陪孩子進行自我探索。

在這個過程中,我們會去了解他們的一些真實想法,包括不認同持續的時間、不接納自身的方面、轉變的意願、對轉變後壓力的心理準備等等。

如果我們發現孩子的意願並不是這麼強烈和肯定,或者並不是因為性別不認同的原因來的,我們會甄別出來,避免做可能會讓他們後悔的醫療決定。

在門診的過程中,我們提倡從小的改變開始,摸索適合自己的生活方式與醫療幫助。不必一上來就使用醫療手段,也有很多非醫療的手段可以嘗試。

比如通過與朋友傾訴、關注學習工作或興趣愛好等轉移注意力的方式來緩解焦慮。

跨性別熱線發起人核桃,正在為自己化妝

又或者如果是對自己的外表不滿意,可以嘗試改變外在形象,比如男跨女可以換身女裝、留個長發、化化妝。理論上這些方式是最安全的,沒有任何副作用。

如果單純用這些方式,仍然無法達成自我接納,再考慮對自己有幫助的醫療手段。

可能有些人會提出,是否可以通過一些心理療法來「恢復」性別認同?這在學術上叫「扭轉治療」,比如通過注射、電擊、羞辱、限制行為等方式,矯正一個人的行為。

實際上,已經有很多學者在過去進行過這方面的嘗試,但最終發現這樣的方式不但無效,反而還會加重孩子們的痛苦,現在已經不被提倡了。

更科學的醫療手段,我們學術上叫「性別確認治療」,意思就是通過醫療來幫助獲得更加符合自己認同的性徵,包括激素治療(用外源性的激素改變部分性徵)、非生殖器的手術治療(例如喉結切除、乳房切除、聲帶手術等),以及最終的生殖器手術治療。

不像其它疾病的診斷和治療完全由醫生主導,在「性別確認治療」中,我們和來診者是互動的。

有些人只是不喜歡自己的某一個部位,有些人就是從頭到腳都不認同,我們需要根據他們的訴求來進行設計。

電影《翠絲》講述了一個男人在50歲時,從身到心把自己變成了一個女人

如果最終希望改變自己的社會性別身份,那需要進行生殖器手術。

生殖器切除與重建手術是破壞性的不可逆治療,風險相對更大,所以也有一定的門檻。根據國家衛健委的要求,手術之前孩子需要準備易性症的診斷證明、公安部門出具的無犯罪記錄證明、自己的申請和父母的知情聲明等等。

除了這些文件,還需要經過多學科討論和倫理審核,確認心理、生理兩方面情況都準備充分,手術才可以做。

這個人群對實現對自己性別認同的訴求,可以說是「至死不渝」。只要有機會,他們就會想為自己做這些轉變。我們接觸年紀最大的有幾位60多歲的人。

其中一位給我們的印象很深刻。我看了病例之後發現,TA其實90年代就在我們醫院就診過,當時是想過來做下體手術的,而且已經住上院,安排上手術了。

但是頭一天晚上TA想了很多,想到自己當時已經有愛人,有孩子,上面還有父母,如果就這麼一變,好像對不起所有的家人。思前想後,最後放棄了手術。

過去了幾十年時間,父母先後去世,孩子長大自己到外面讀書,自己也退休了。但是這個願望始終放不下。

TA的愛人一直知道這個情況,也一直在鼓勵TA。當TA再次向愛人提出這個想法的時候,愛人也很痛快,就說行,我支持你做這個決定,兩個人就辦了離婚手續。

我們遇到很多跨性別的人群,爭取父母的理解很難,但是我們發現很多時候他們的伴侶反而更願意理解和支持他們。其實愛情的力量很大,「我愛的是這個人,不是TA的性別。」

一位未成年來診者和其母親

在來問診的跨性別群體里,青少年大約占到1/10。

我們見到的青少年來診者,大多數情況下都在一種很壓抑,很焦慮的狀態。青春期的時候,因為性徵迅速發育,他們會產生更加明顯的焦慮。其實那個時候是最需要醫療幫助的。

但是這個時候又因為太年輕了,對自己的認知還不夠成熟,難免會有一些偏激的想法。所以我們會採取一些相對溫和可逆的治療方式,就是青春期阻斷。

這種治療形象地講,是給他們的青春期發育按下一個暫停鍵,比如停止胸部發育、月經等等,讓他們體驗一下這是不是自己想要的狀態。如果一段時間之後,對自己本來的性別慢慢又認同了,這時停藥,青春期發育會按完全按照原來的速度進行,不產生不可逆的改變。

等到16歲以後,如果有更加肯定的想法,我們再考慮使用激素治療,至少18歲以後再根據情況考慮手術治療的選項。

家長和孩子爭論起來,潘柏林打圓場

在問診的時候,我們的身份除了醫生以外,還有很大一部分是科普工作者,以及夾在家長和孩子中間的家庭調解員。

很多陪孩子來看門診的家長,可能一輩子都沒有接觸過「跨性別」的概念。他們經常會問:我的孩子到底怎麼了?我的孩子為什麼會這樣子?我的孩子到底能不能恢復正常?

從2019年開始,我們把家長宣教作為門診綜合序列治療的一個非常重要的環節,放在問診最開始的時候做。只有先幫助他們理解「跨性別」這個現象,他們才有可能接納這種多元化的存在。

更多的家長畢竟關心孩子,儘管內心有很多的不情願和無奈,到最後他們還是願意接納孩子,支持孩子。如果能做到這一點,我們的工作就有價值。

我還記得有一個母親分享,孩子天天在家裡頭一聲不吭,就跟木頭人一樣。她那天陪孩子來看門診,叫號系統叫到孩子的名字的時候,母親發現孩子的眼神突然就不一樣了,感覺瞬間有了光。

她之前特別不理解孩子為什麼有這樣的困擾,覺得是不是青春期叛逆。這樣一個小小的片段,也使母親有所觸動,去花更多的時間去了解孩子。

另一方面,我們也理解家長的難處。青春期孩子思想還不成熟,有時候做法確實比較偏執和極端。我們在門診經常見到,家長孩子一起來診,在探討甚至在描述情況的時候,聊著聊著就吵起來了,最後不歡而散,也沒達到就診的效果。

其實有時候家長並不是一味地反對,只是他們真的還不了解,畢竟情感上也很難接納這樣的事實。但是孩子沒有給他們足夠的耐心和逐漸學習和適應的餘地。

所以我們有時候也會給孩子宣教,讓家長在短時間之內就理解你、支持你,那不太現實,需要給家長一些時間。

家長願意和你一起來,那就說明已經願意幫助你,或許還有很多孩子的家長根本來都不會來的,你已經比那些孩子要幸運多了。

跨性別主題電影《人生密密縫》劇照

「跨性別」不是一種主動的選擇,反而它是一種境遇,一種很被動、很無奈的處境,大多數情況下是伴隨終身的。這個人群的人生過得遠遠比我們想像的要更艱難。

跨性別社群和青少年精神衛生機構一起做過一個調研,在跨性別人群當中,焦慮和抑鬱的比例分別是71%和70%,接近6成的人在一年之內有過這種自殺的想法,甚至是行動,他們的自殺率大約是普通人群的5~10倍。

跨性別群體中存在抑鬱和焦慮的比例

數據來源:《2021全國跨性別健康調研報告》

和嚴格意義上、原發性的抑鬱症、焦慮症不一樣,跨性別人群的焦慮、抑鬱是有明確的原因的,這個原因如果不改善的話,他們的焦慮抑鬱其實很難緩解。

他們其實很希望能夠在生活中表達出自己認同的性別,例如按照自己的認同去穿著甚至跟人交往,會覺得舒服一些,但是敢於這樣做的人不到10%,大部分人還是選擇隱藏和壓抑自己的性別表達。

這個人群也會非常的敏感,當周圍的人不以他們認同的身份和自己打交道的時候,可能會造成很強烈的不適感。

所以世界跨性別健康專業協會的照護指南,專門有一章節是寫我們應該怎麼和跨性別群體說話,包括怎麼稱呼他們,避免使用哪些詞語。

一位女跨男來診者

長時間處於焦慮和抑鬱的狀態,他們往往很難表達出自己的真實想法。我們在工作中也經常遇到這樣的情況,孩子到了診室,坐下來以後,一直低著頭,問什麼都說不出來。

我記得有一位父親帶著孩子來,我們問孩子的訴求,TA到最後就說了一句,我想用激素治療。但是TA的年齡還差幾個月才到16歲,從醫學的角度上看,其實用青春期阻斷會更穩妥。

孩子聽完了以後,沒有很明確的表達,這個時候父親也勸TA用青春期阻斷,最後孩子就點點頭,兩個人就走了。

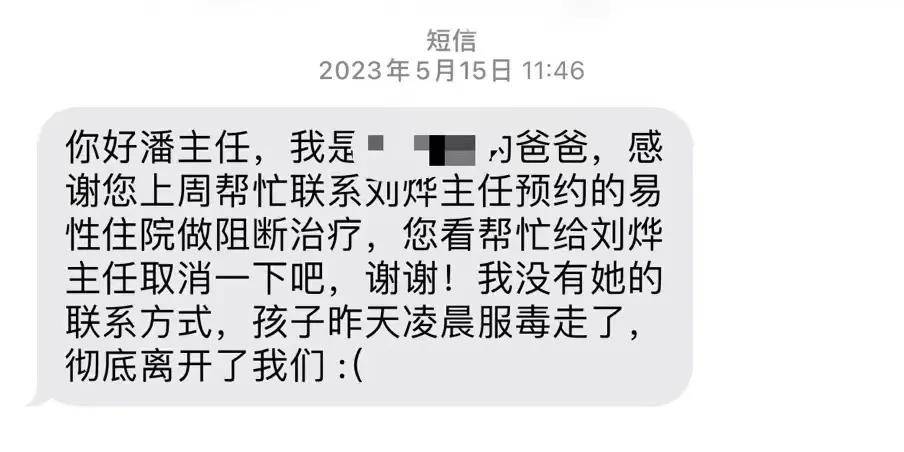

潘醫生收到孩子父親的消息

等待住院的過程中,有一天我們突然收到了這個父親的信息。他說非常感謝我們之前提供的幫助,但是已經不需要了,因為孩子前兩天已經自殺了。

我馬上就打電話過去,問了一下什麼情況。他說孩子回家以後,一直很沉默,最後還是問了一句能不能用激素治療。但是家長出於保護孩子的心態,還是勸TA再等幾個月時間,滿16歲再用,態度其實很溫和,沒想到孩子就這麼決絕地走了。

我們非常震驚,也很難過。孩子看起來很平靜,但也許內心已經有很強烈的掙扎。最後以這樣的一個方式解脫,也是一個慘痛的教訓。

所以,無論哪個階段,非常重要的是不要讓孩子感到絕望。我們時刻傳達給他們一種積極信號,幫助他們作出人生規劃,當他們看到了將來有希望的時候,也許就能避免這些極端負面事件的發生。

跨性別主題電影《女人就是女人》片段

很多人對這個群體有所誤解,認為他們是不是性格很怪異,有一些不良的癖好,甚至有反社會的行為。其實這些都是大家出於刻板印象的一種預設。

這個現象或者人群的發現,也就是不到一個世紀的時間。最早人們就很難理解這種反傳統的現象,所以那個時候給它的名字很難聽,叫「性變態」,或者叫「易性癖」。

後來人們發現,這個人群不是主動選擇這種生活方式的,而且還存在一定的痛苦,認為它是一種精神類的疾病,一度把它叫做「易性病」。

但是在這些人群的體內,沒有發現跟「性別認同」有關的任何病變,只是會存在焦慮等症狀,所以後來改成了「易性症」。這中間也代表了人們對跨性別現象的認知在不斷更新。

現在大多數國家,都沒有考慮到給這個人群更多的選擇和空間。

超過2/3的跨性別者會儘量避免在公共場合上廁所。上大學期間,如果有條件,他們都會在外面租房子住。各種表格只有男性、女性兩種選擇,他們在這種場合就很為難。

跨性別者終其一生,只是為了爭取讓自己過得正常一些。我們很難做到讓所有人都認可這種性多元化的表現,但至少可以表現基本的尊重。

北京的一處無性別衛生間

從很多事情里可以看出來,國家和社會都慢慢意識到了跨性別人群的困境。

2009年開始,國家衛生部門就把性別重置手術提到官方層面上,制訂了相應的醫療技術管理規範。

之後又進行了兩次修訂,每一版都會比之前有所前進,用詞方面更加謹慎和友善,也去掉一些沒有必要的門檻,能看到衛生部門對該領域和人群的認知和管理也在不斷地改進。

在2020年國內有過一起跨性別員工在勞動過程中由於性別身份而遭受不公平對待的勞動仲裁案。我們關注到法院的終審結案陳詞裡頭,有一些非常有希望和力量的陳述:

「我們需要重新審視和認識跨性別,儘管需要過程,但確實越來越多人選擇了包容,我們的確有必要改變我們的態度。

因為只有我們容忍了多元化的生存方式,才能為法治社會奠定寬容的文化基礎。我們尊重變性人的人格、尊嚴、以及正當權益,是基於我們對公民的尊嚴和權利的珍視..."

這些是對包容多元文化觀念的一種認可,也是對大眾的一種呼籲。

團隊正在翻譯一本國外的跨性別綜合醫療文獻

我很感謝我們團隊的每一個專業醫生,也很敬佩這麼多年來一直在這個領域貢獻和付出的各位前輩和同行。更加欣慰的是,能看到有越來越多的醫學生對這個領域產生了關注和興趣。

有一次我們門診來了一個來診者,也是醫學生,剛找到工作。我問TA選擇了哪個專業,跟我說去了兒科,而且就打算從事跨性別醫療裡面的「青春期阻斷」這一部分工作和研究。

因為TA自己在青春期的時候同樣經歷了性別焦慮,但始終沒有找到這方面的醫療服務幫助自己,本來是人生最美好的階段,最終在不堪回首的痛苦中度過。TA希望可以通過自己的努力,幫助到其他青春期焦慮的跨性別孩子,不讓他們再經歷和自己一樣的痛苦。

同行也會問我,你為什麼選擇這個專業?客觀地講這還是一個負經濟效益的項目,不如普普通通做一個整形外科醫生,收入可能還更多一些。

我的想法其實很簡單。人一輩子總還是希望實現點自己的價值,很熱門、大家都在做的領域,不差我再去做了。但是總有一些大家不願意做,但是又需要人去做的事情,我覺得我去做了就挺好的。