每天一條獨家原創視頻

尹昉,今年38歲,仍非常「少年感」。

影迷評價說,「不管是綜藝還是影視作品,

只要尹昉一出鏡,

畫風自動變得文藝清新起來。」

尹昉從小學舞蹈,但並不喜歡,

大學畢業後,找了一份普通工作,

後來成為舞者、演員,

他總是提到那個「決定性瞬間」,

2007年他在北京看皮娜·鮑什的《穆勒咖啡館》,

很受震動,決定還是要跳舞。

2010年崔健看了他的舞蹈演出,

邀請他出演電影《藍色骨頭》,走上演員的道路。

《溫柔殼》劇照,尹昉飾戴春

《第一爐香》劇照 尹昉飾演盧兆麟

也因為舞蹈,他認識了妻子吳孟珂,

吳孟珂在世界頂級當代舞團——荷蘭舞蹈劇場做了10年舞者,

2019年,尹昉邀請她創作一支「雲和雲相遇」的雙人舞,

兩人因此走到一起。

尹昉、吳孟珂 攝影:wenjeicheng

「大部分現當代舞者還是挺拮据的,

生活上我覺得他們其實都能忍受,

但從藝術機會來說,

還是缺少讓他們不斷成長的平台,」

今年,尹昉和吳孟珂發起了正在國際舞蹈節,

他們事無巨細,親力親為地策劃籌備,

「這就是我們最想做的事情」。

8月底,我們在北京見到了這對夫妻。

自述:尹昉、吳孟珂

編輯:倪蒹葭

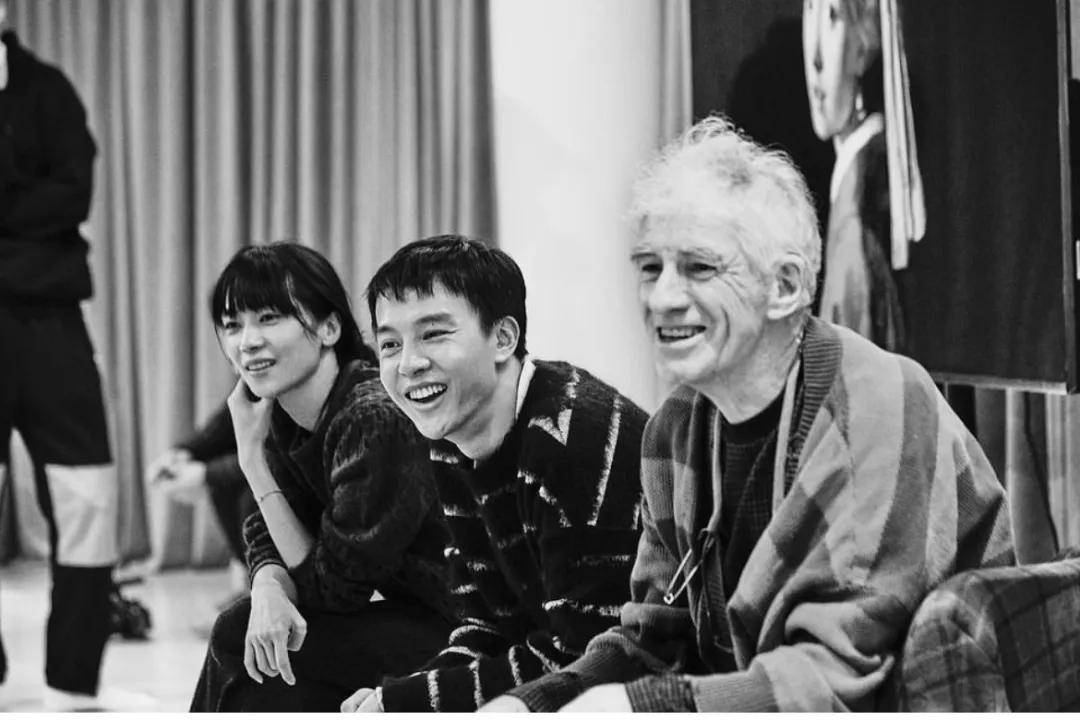

尹昉、吳孟珂和杜可風一起做舞蹈影像工作坊,攝影:wenjeicheng

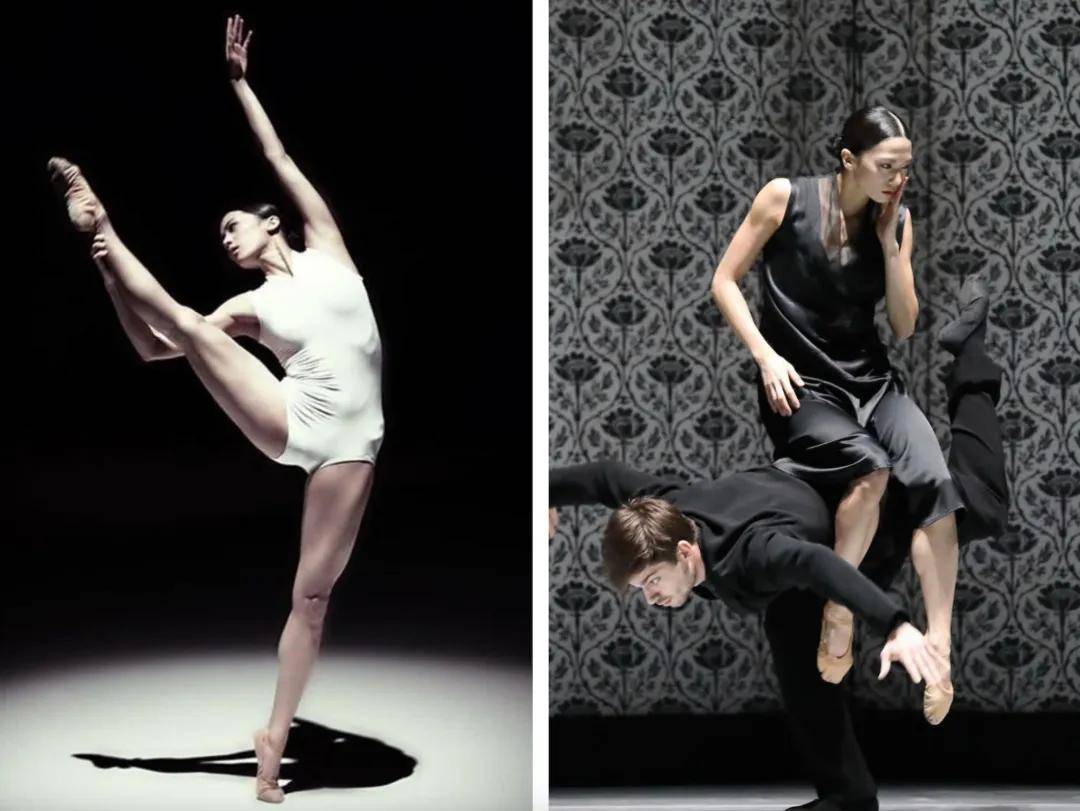

吳孟珂在荷蘭舞蹈劇場

吳孟珂曾被要求用3個詞形容尹昉,她說「很透徹,很善良,很慢」。

「也因為他實在太慢了,導致我的情緒不穩定,」吳孟珂笑著說。她有著主動、獨立的態度和個性,行動力強,在台北藝術大學舞蹈繫念書時,吳孟珂在西洋舞蹈史課上看到NDT(荷蘭舞蹈劇場)的影片,感到不可思議,「原來有這樣的舞團!」

於是積極上網查相關資訊,後來發現,NDT二團報考年齡為17到21歲,而她當時已經要21歲了,感到心急,必須馬上出發。

她找獎學金、找機會,差一年畢業時,就背起了行囊,遠赴歐洲參加徵選,先是加入德國慕尼黑劇院舞團,後來加入NDT,開始了她在歐洲的職業舞者生涯。

「發自內心喜歡正在做的事,很重要,」吳孟珂說。2019年,尹昉因為想創作雙人舞《混沌》,找到了遠在荷蘭的吳孟珂,她此前完全不知道尹昉是誰,兩人開始了第一次合作。

幾個月排練之後,《混沌》快要演出的時候,尹昉覺得她就是那個對的人。

尹昉一家在草坪玩耍

尹昉吳孟珂有一個快滿3歲的可愛女兒,小名「小蹈」,因為兩人是舞蹈結緣。

他們喜歡把女兒往大自然裡帶,跟她玩舞者的接觸即興遊戲,「沒有什麼規則,就是讓她的身體有種遊戲感。」

「對舞者來說,身體是最珍貴最重要的,在一個越來越虛擬化的時代裡面,身心被分離了,身體變得越來越不重要,我們希望它更重要。」

《溫柔殼》劇照 尹昉和王子文飾演一對戀人

演員和舞者的身份,對尹昉來說一點也不矛盾,因為尹昉演戲也是從身體出發。吳孟珂喜歡他的《溫柔殼》,「他的《溫柔殼》非常打動我,想像是貫穿他的肢體的」,尹昉飾演戴春,一位精神病患者,生活在康復中心,後來和戀人一起離開精神康復中心,試圖建立兩人的生活。

戴春在康復中心的時候,是自如的、自在的,尹昉會把身體調動得更靈巧一點,後來,他進入到社會裡去工作,敏感性會增強,馬路上的噪音都會刺激到他,就變得侷促、緊張。尹昉也因此片獲得平遙國際電影展費穆榮譽最佳男演員。

《新世界》劇照 尹昉飾演徐天

《新世界》里,他演一個北平小警察徐天,在未婚妻被害後,瘋狂追查,徐天在那22天裡一直很疲憊,又一直在跟很多東西抗爭,尹昉就天天拍完戲,還堅持高強度地健身,讓自己的身體長期處在一個極度疲憊但亢奮的狀態里。因此,能看到徐天左衝右突間,繃緊到極致,似乎隨時會倒下折斷。

面對採訪,尹昉經常回答得很慢,絞盡腦汁把心裡真正的想法掏出來,有時詞不達意,但是半句不敷衍。

「經常我跟別人說話,大家都覺得聽不懂」,尹昉也發現,「可能舞者容易說得形而上,我們習慣用身體語言……」

以下是尹昉自述。

我兩歲半就接觸舞蹈了,那時候我身體不太好,整個人很軟,脖子也立不起來,媽媽送我去學舞蹈,想矯正身體,後來作為一個特長,11歲就考到北京學習芭蕾舞。

小時候學芭蕾,每天的訓練很枯燥,我本身很不喜歡,所以大學考了一所綜合性大學的舞蹈系,修了工商管理的雙學位,當時就想著要轉行,2006年畢業之後,找到一個演藝公司上班,什麼活都需要干,聯繫演出、幫人排練……

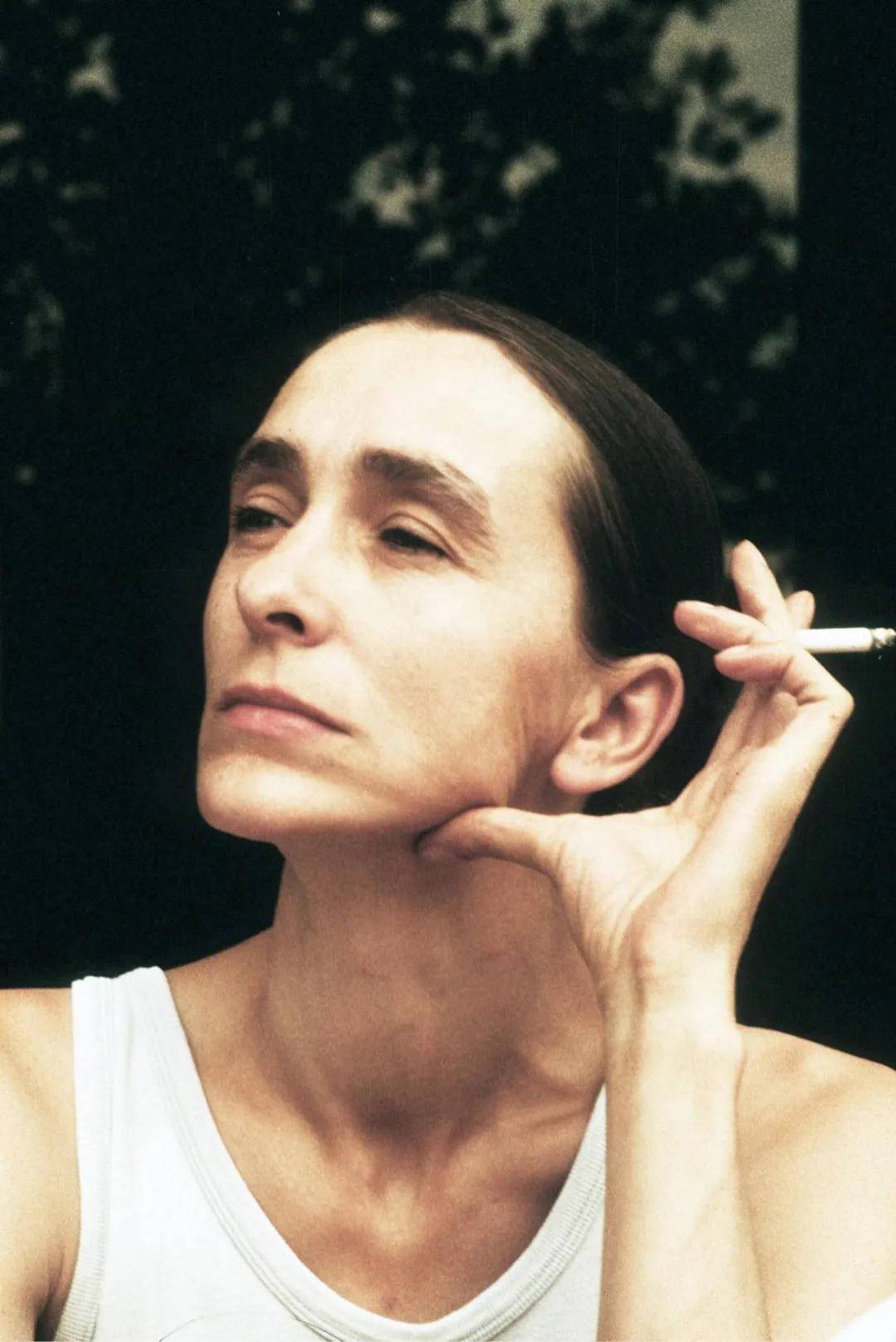

後來還真是因為2007年看了皮娜·鮑什在北京的演出,《穆勒咖啡館》,是她自己演的,在看她演出之前,我完全不知道她是誰,去之前還以為是一個芭蕾舞演出,看完之後就決定我想要跳舞。

皮娜·鮑什,2009年逝世

當時,她的作品啟動了我很深的一個情感感受,那個東西又無以名狀,無以言表,好像她把所有的對於人生,對於藝術,對於創作,所有的東西都滲透了進去,以前我對舞蹈的認知就是在展示技術,再好一點的作品是去展示美,但看到那場演出的時候,我一下子覺得可以不去展示。

自從看了皮娜演出,又開始看了更多現代舞的演出,2008年我也是第一次碰見戴劍(編舞家),印象特別深,我覺得那就是舞者的一個狀態,特別像一個小僧侶,在特別開放地吸收所有的信息,反饋到身體。

這是我在公司上班沒有的感覺,也是這麼多年自己學跳舞沒有的感覺,後來我就去考舞團,考上了北京當代芭蕾舞團,成為了職業舞者,也開始琢磨創作這件事。

《斗拱》,攝影:王徐峰

2015年的《斗拱》是我第一個長篇編舞作品,那一年我母親去世了,去世前我和媽媽有一個對話,她說希望我能夠有一個好的家庭,然後我能夠去好好守護這個家,這可能是她的一個遺憾。

當時對家的主題有了一些體會,有了家的承載,很多東西才能被容納進來,不然一直都是發散的。中國傳統建築里的斗拱,很像家一個無形的連接,它能夠承載,能夠傳遞,同時也在牽制。我試圖把這種無形的相互作用關係,呈現在身體上。

尹昉拍攝的吳孟珂

知道孟珂,首先因為她在荷蘭舞蹈劇場,是當代舞裡面最頂級的舞團,自然而然就會關注到。當時我剛拍完《新世界》,趙汝蘅老師邀請我做一個舞蹈作品,那個時候我老看雲,想做一個雲的概念,雲跟雲的一個相遇,有融合、有交錯,有形態上的變化……

我主動聯繫了孟珂,想編一支雙人舞,那時我們完全不認識,我把自己一些作品發給她看,然後她就答應了,我馬上飛去荷蘭找她排練。

《混沌》排練中

孟珂習慣的工作方式是,世界上最好的編舞家們來和他們合作,可能在一天的排練里,兩個小時屬於這個編舞家,下面兩個小時屬於另一個編舞家,舞者學的非常快。

但我是很慢的,就慢慢試,有和她在做實驗的感覺,第一次去是4月份,待了20天,在她排練的間隙插空練,後來又跟著他們去巡演,去了日本、台灣、北京……我好像也成為了他們舞團的一員,是一個很難得很有趣的經歷。

《混沌》7月份在北京演出,孟珂覺得雖然它不是一個高超技巧的舞作,但是她跳過的比較成熟的幾個作品。

兩人帶小蹈玩

三人玩「夾心餅乾」遊戲

女兒小名叫小蹈,因為我們倆是舞蹈結緣的。

我自己的育兒觀,就是我特別希望從小孩身上去學習,所以我以觀察為主,希望跟她處在一個世界裡,變成她的一個夥伴。我經常跟她玩接觸即興的遊戲,小孩是特別放鬆的,我們舞者做接觸即興,首先要做很多肌肉放鬆的訓練,找到自然的重量,小孩天生就有這種自然的重量。

如果有一個玩具,我們一定不會告訴她怎麼玩,讓她自己去玩,有時候她反而玩得更有創意。

我可能從小就不喜歡很程式化,或者有絕對的標準,在一個絕對標準下,我總是不能勝任,像芭蕾舞,我就競爭不過別人,但是我要是把它當做一個實驗,就可以挖掘自己的潛力。

《一點就到家》劇照,尹昉飾李紹群

演影視劇,我也是去找到自己的方式。人家說你是舞蹈演員,演戲肯定體態很好,反而我很容易駝背,對我來說,舞者演戲,不在於身體有多敏捷、好看,而是在於我可以通過身體去找到那個角色,承載這個人的經歷、性格、情感。

我曾經站著不動演過一段莎士比亞的情節,還有人看哭了。

那是在一個波蘭的工作坊,訓練方式來自於格洛托夫斯基,老師讓我們呈現一段莎士比亞劇作中的情節,但是只通過身體中心的移動來呈現,表面上看,我和另一位演員就是面對面站著,幾分鐘沒動。

雖然幾乎沒有動,但我在做身體內在的行動,觀眾通過對劇情的了解,能夠捕捉到情緒變化和人物關係。

話劇《浮士德》

當時對我的啟發就很大,身體的行動是從內在開始的,只是外化的方式不同,我可以用舞蹈的方式外化,也可以用日常行動外化……後來我演話劇《浮士德》,它是假定性的一種表演,我也是讓行動在身體裡面發生,比日常誇張很多倍地外化出來。

現代化社會,身體功能越來越減弱,人容易變得麻木,所以我們想通過舞蹈節這樣一個節日,讓大家體驗身體帶來的美,身體帶來的覺知。

吳孟珂帶參加「正在國際舞蹈節」特邀共創劇目的舞者做芭蕾熱身

自述:吳孟珂

真正成為職業舞者以後,其實經常會問自己,天哪,到底為什麼要讓自己做這個事?因為上台之前,我在化妝、在做準備的時候,心理層面的壓力其實很大。

但是當你開始跳舞,你已經忘記了身體的疼痛、煩惱,甚至忘記了有沒有觀眾,在那一個小時里,只是專注地跟自己身體對話,非常當下,非常忘我,世界已經有一點與你無關,那個東西非常珍貴,和自己身體對話的專注感,我覺得是身為舞者最珍貴的甜頭。

尹昉和吳孟珂在籌備策劃「正在國際舞蹈節」

我真的從小就好動,一動我就很快樂,無論哪一種跳舞都非常吸引我。跳舞我一直是靠自己爭取來的,因為首先爸爸就不樂意,到了初中二年級,他才說了一句,「你真的想跳就自己去找,」我就自己找到了上舞蹈課的地方。

後來因為考上了台北藝術大學的高中大學7年一貫制,創系是林懷民老師,爸爸才覺得好吧,好像是可以走這條路,大學差一年畢業的時候,我就去歐洲考舞團了。

我在荷蘭舞蹈劇場做了10年舞者,在歐洲的時候,我就會希望自己可以是歐洲和亞洲之間的橋樑,剛和尹昉認識的時候,他跟我分享過他的願景,希望可以建立某種平台,為國內現代舞或當代舞的環境做些什麼。發起這一次舞蹈節,是我們真正想做的事情。

尹昉和編舞家戴劍

正在國際舞蹈節,編舞家戴劍創作的舞蹈在排練中

邀請國外編舞家來中國駐地,帶中國舞者做作品

我們邀請了國外編舞家來中國駐地一段時間,帶著中國舞者做全新的作品,或者學習經典的作品。這也是荷蘭舞蹈劇場作品第一次由全中國舞者的卡司完成。

國內自由舞者的工作方式,很多時候是邀請制,編舞家來找你,有這個活就接。但這一次,我們希望用非常公開的方式來選。

從報名的100多位舞者中,編舞家們親自去選出十來位,非常公開的競爭,他們完全靠自己的實力被選上,後來編舞家反饋說這一群舞者的質量怎麼這麼高,我們覺得非常開心。

Yoann Bourgeois作品 火遍全球的「失重男人」

法國當代舞編舞家Yoann Bourgeois之前在荷蘭舞蹈劇場工作過,所以我們就認識了,這一次邀請他把作品帶來給中國的觀眾,他其實是新馬戲出身的藝術家,跨界來到了現代舞,打破了新馬戲和舞蹈的界限,把兩者結合在一起,才有他的作品。

我們希望參與的普通人,都能感受跳舞的快樂,所以有全民共舞環節。比如有邀請雲門舞集的前舞者蔡銘元老師,帶大家在海邊做太極導引,太極導引也是雲門舞集一直以來的訓練方式。

4天時間,我們不可能改變一個人,但比較想帶給人們一點點不同的感知,帶著感知在生活,可能會對這個世界的觀察更敏銳、更開闊、更包容。

其實我覺得一個人是不是有青春感,不只是看他的長相,還有他散發出來的氣質,跟他整個人的狀態是否開放、是否包容。

一個20歲的年輕人,如果對很多事情不感到新鮮,沒有熱情的話,就是一個老人。有的人白頭髮,他也可以顯得很年輕。

我曾經和巴希瓦現代舞團(Batsheva DanceCompany)藝術總監歐哈德·納哈里(Ohad Nararin)一起工作,他60幾歲時,有40歲一樣的活力;瑞典編舞家馬茲·艾克(Mats Ek)也是,70歲仍在舞台發光。看到他們我想,哇,這才是我想要的!我希望這樣的青春一直都在,不是外表,而是帶著感知在生活。