「全國單身人口超2.39億人」,

「城市30歲人群未婚率超30%」……

當不婚、不育成為越來越多人的生活選擇,

養老問題也應運而生:

第一批單身、丁克,老去之後

要找誰來監護自己的晚年?

台劇《不夠善良的我們》,年近40歲的Rebecca面臨著很多單身女性特有的生活難題

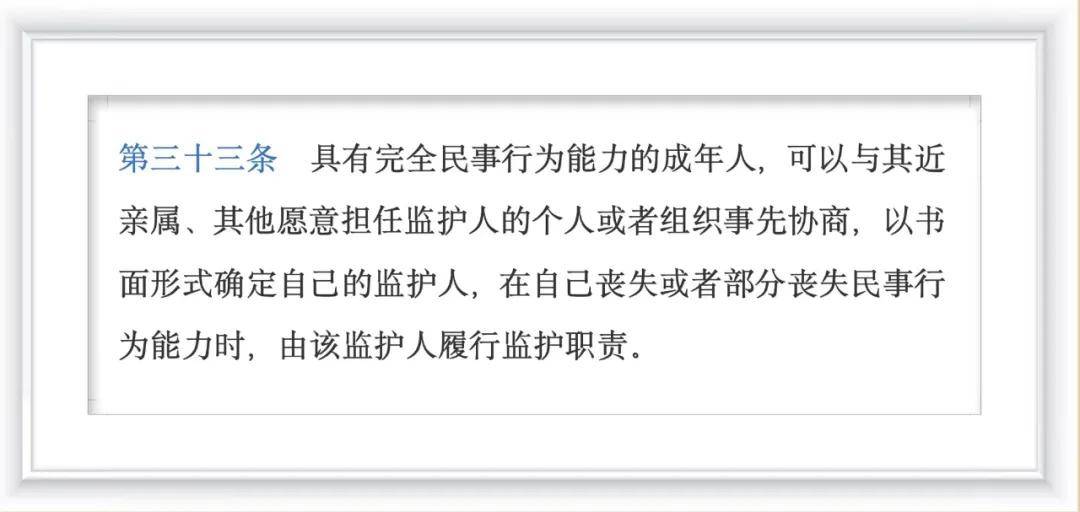

2017年,《民法總則》首次規定,

成年人可根據自己的意願預先設定監護人,

2020年頒布的《民法典》延續了這一「意定監護制度」,

越來越多的人開始提前為自己設立意定監護人,

以便自己失能失智後,

有人為自己履行人身照護、醫療規劃、財產處理等監護職責。

他們中,包括子女定居海外的空巢老人,

終身未育的初代丁克,

喪偶、喪子的高齡老人等。

「盡善」是全國第一家從事意定監護的社會組織,位於上海市閔行區,為喪子、喪偶、未婚未育的孤島老人提供監護服務

一條採訪了全國最早代理意定監護的律師之一、

全國第一家從事意定監護的社會組織、

以及一位辦理過幾十起意定監護公證案例的公證員,

和他們探討:

當少子老齡化成為不可逆轉的趨勢,

意定監護的價值到底是什麼?

普通人如何找到自己的意定監護人,

去保障自己意外發生後的合法權益?

編輯:韓嘉琪

責編:陳子文

2017年,我參與了中國第一例同性伴侶意定監護的案例,記得當時給全國各地的公證處打電話,只有上海普陀公證處給予了肯定的回應,其他的公證處都回答得非常含糊。

《民法典》中的「意定監護」條例延續自2017年頒布的《民法總則》。意定監護,與法定監護相對,是具有完全民事行為能力的成年人,可以自主選擇自己的監護人

這麼多年過去,能夠接辦意定監護的公證處越來越多,找我諮詢意定監護的人少說也有上百位了。但能走到最後一步的,比例不高,因為很多人都對意定監護存在誤解。

為什麼來做意定監護?最常見的回答是「如果我有一天出現意外要做手術了,我希望Ta來幫我簽字」。通常來說,只有那些需要全麻的重大的手術、需要涉及二次決定的,可能才需要意定監護人來幫忙決策。

另一種誤讀是,意定監護無所不能。在社交媒體上,尤其在特定群體中,它甚至被宣傳成了「婚姻平替」,好像只要雙方把身份證噌地拿出來,簽個協議,然後啥都有了。但事實完全不是這樣的,監護權只是婚姻關係里,極端情況下所擁有的一項權利。

一些小型手術,在沒有影響心智的情況下,朋友、同事,甚至是自己,都可以簽字

所以,這麼多年,我們做的意定監護代理,不只是給自己失能失智後找個「監護人」,更多的時候它是一個體系,涉及的內容跟人生息息相關:人身照顧,醫療方案,財產處理,包括生前的和身後的等等。

首先是人身照顧的問題,曾經一個老先生提出過一條要求,失能後不要男護工,一定要請女護工,因為男護工粗手粗腳。再比如,失能失智後,我住哪?是住養老院,還是落葉歸根,在家裡安度晚年?

醫療方案,我就討論一個最粗的,你是希望窮盡一切治療方法,不管痛不痛苦、花多少錢,都一定要延長生命?還是說,在沒有生命質量的情況下,可以放棄治療?

《歡樂頌》里,安迪繼承了祖父的遺產

對於財產管理,我們會設計一個配套方案,也會嚴格規定意定監護人的財產處理權限。哪張卡里是流動資金,哪張卡里是固定資產,在什麼階段能夠動用委託人哪張卡?一旦當事人進入失能失智狀態,是把房子賣了治病?還是出租後把租金用於醫療照護?

一般我們在做財產規劃的時候,還會建議客戶做一份遺囑。因為一個人一旦進入監護狀態,往往離生命終點也就不太遠了。

這兩年,我還發現有一些有趣的需求,比如數字資產的處理,社交媒體上的帳戶,抖音上的粉絲,淘寶網店,交給誰?怎麼辦?

「有些人會在遺囑里寫上人生經驗、家族美德,就像《都挺好》里蘇大強的遺囑,他覺得自己工作第一天買的一支鋼筆,是他精神的傳承,必須留給孫子」

這幾年,找我諮詢的人主要是3類,初老人群,心智障礙家庭和同性伴侶。

初老人群基本在五六十歲左右,這裡面可能有子女在海外的,或者因為一些客觀條件沒法要孩子的。他們往往有一定的經濟基礎,思路清晰,能接受新鮮事物,跟他們聊方案就非常容易。

在我辦理的案例里,有老師找自己學生的,有找鄰居的,找同事的,也有找侄女、表兄妹,關係遠一點的親戚的。人活到50多歲,你一定有可以交心的人。

還有一類是心智障礙、罕見病群體家庭,因為這些孩子常年需要被人照顧,所以很多家長會提前規劃,以防自己老去後沒人照護孩子。意定監護之於他們,更是一種剛需。

諮詢人數最多的群體,還是同性好友。但在我的統計里,最終落成的比例只有3%。

「我們還會在方案里加入一些委託事宜。曾經有一位客戶,她最重要的事情是要照顧他的三隻小狗,後來,我做了她監護人的監督人,加了小狗常去的寵物店的店員微信」/《我和狗狗的十個約定》劇照

我最年輕的客戶是98年的,她來找我的時候,25歲都沒滿。一開始我其實有一點警惕的,但仔細聊完之後發現不是,兩人是網際網路行業的,因為單位里有碼農猝死了,她們就發現死亡沒有想像中那麼遙遠。所以我就幫她倆辦理了。

在商議方案的時候,我經常會用畫圖的方式幫助他們釐清自己的需求。我們會議室里有面白板,我就反覆給出一系列假設,如果你殘了,他癱了,孩子發生意外了,分別會有什麼樣的情況出現……經常從下午聊到天黑。

我特別喜歡用一個例子:假設明天三體人要把你抓走了,你想一下有什麼事是要別人幫你乾的?有時候,我也會建議他們出一個「照顧清單」,從早上睜開眼的第一件事,你都會做什麼,哪些事情是特別重要的?

講得越細,我就越知道這個方案怎麼落地。細到什麼程度?比如說有的人追星,她覺得自己最重要的財產就是明星周邊,所以她的協議里就會規定,這些周邊一定要給懂它價值的粉絲去繼承。

上海一老人將300萬元的房產送給水果攤攤主後,該老人的妹妹將攤主起訴至法院,最終,法院駁回妹妹的上訴請求,維持房屋歸屬攤主的一審判決

做方案設計時,我們還需要去考慮兩人各自的家庭情況。因為有時候,法定監護人會和意定監護人會「打架」,就像「上海水果攤」的案例,所以我們要規劃,如果發生衝突,我們要怎麼處理。

好玩的是,有一些案例做到後面,我感覺我做的是心理諮詢,甚至是家庭公約。因為不管是伴侶,還是閨蜜,其實很少有人會在日常交流里討論生老病死。當我摁著大家的頭去討論的過程里,你就會發現,平時大家一塊吃吃喝喝,想法好像都挺一致,但一聊到生命本質的東西,大家的三觀是如此參差。

有的人在做意定監護的過程中當場翻臉,鬧崩了,也有的人做完之後跟彼此關係更緊密了。

「有人做完意定監護諮詢之後,堅定了彼此的關係」/pexels

我之前寫過一篇文章,說我坐在公證處,看當事人錄音錄像的時候,我感覺我像個「證婚人」一樣。為什麼這麼說?雖然我反覆強調,意定監護的權利跟婚姻不同,但這個過程比結婚麻煩多了。結婚很多時候是激情和衝動的產物,沒點荷爾蒙上腦,人是很難結婚扯證的。

但是做意定監護,你就被我這麼反覆追問,還無數次地假設了生死,聯想不曾預料的極端局面,你還願意當我的監護人,這一定是個理性的決定。

目前,找我辦理的人群里,主動選擇不婚不育的丁克人群其實不多。80後的初代丁克,現在也就四十多歲,大多還沒有到需要設定意定監護的年齡段,這個群體的需求,估計在未來才能看到。

但不管在哪個群體里,找到我做意定監護的,都是女生多,男生少。

電影《0.5毫米》中,安藤櫻飾演的護工 保護孤島老人不受傷害

現在不婚不育的人越來越多,如果又是獨生子女,未來,找一個意定監護人就很難了,更別說找第二順位的監護人了。

我們這代人都是「線上e線下i」,不像爸媽那代人,跟鄰居、同事都有比較鮮活的聯繫。所以我也經常跟我的一些客戶建議,平時對你同事的孩子好一點,你知道吧?如果你同事也沒孩子,那就對領導的孩子好一點吧。(笑)

2020年8月,《民法典》頒布不久之後,上海閔行區盡善社會監護服務中心成立,它是我國第一家從事意定監護服務的社會組織。

有人問,比起找個體(自然人)作為監護人,找社會組織做監護有什麼好處?

首先,作為社會組織,我們和老人的財產是沒有任何關係的。其實,不論是找親屬還是朋友當監護人,難免會和財產牽連,這個時候就會產生利益問題:住1萬塊一個月的養老院,到底值不值?會不會影響我能繼承的遺產金額?但監護組織就不會有這樣的考量。

費超與醫生商量老人的治療方案,代簽字

另一方面,監護組織有更多的人力支持。在一些極端情況下,監護人要在ICU室外等幾十個小時,這個時候,組織可以換班,但對於個人來說,他/她可能就很難獨自支撐這麼久。

我們把服務內容分為幾個板塊,人身照管、醫療決定、權益維護、財產管理、身後喪葬,但真正的監護行為,其實很難清晰地界定在這些板塊里。

很多老人在諮詢的時候會問:「意定監護能做什麼?」,我們通常會說:「如果你有子女,你希望他/她做什麼?」「子女能做的事,我們也會努力做到。」

比如,有些長輩住的老房子沒有電梯,就會問我們能不能幫他/她買菜;有些長輩經濟條件比較好,想讓我們陪他/她去國外旅遊。只要是不違背公序良俗、法律的需求,我們都會儘量幫助他們。

電影《人生果實》劇照

意定監護,本質上要基於信任,而不是血緣。怎麼和一個陌生的機構去建立信任?就要來自於日常的互動、溝通、支持,長輩提出問題後,如果我們能去不斷地幫他們解決,信任就建立起來了。法定節假日,我們也都會到長輩的家中看望他們。

過去4年,找我們做意定監護諮詢的老人差不多有200多位,最後成功簽約的有30多位,每月收費500元。這些老人大多沒有子女,或者和子女關係不好,而且沒有什麼可以依靠的近親或朋友,生活上比較孤單,所以才會找一家社會組織做監護。

我聽過的故事裡,有子女把父母的戶口本、銀行卡、身份證全都拿走的,也有把父母的財產悄悄轉移掉的。還有過一個案例,一位長輩在醫院裡住了一個多月,出院之後,他發現小孩就把家裡的裝修全都拆掉了,不允許他回家住。這些子女里,其實不少擁有很高的文憑,長輩們有時候會哀嘆,是自己的道德教育出了錯。

這些年最讓我感觸的,反而是老人們簡單樸素的遺願。我們現在的年輕人,可能30歲就開始思考遺囑,內容也稀奇古怪。但其實,只有在死亡臨近的時候,我們才會對死亡產生真正的思考,而這些想法往往是很直白、很簡單的。

電影《入殮師》劇照

比如老人們會說,「到時候麻煩你一定要幫我入土」「如果你不嫌棄的話,就把我的身體擦拭一下,再送到太平間去」,有些長輩會留給我們一些聯繫人的方式,希望請我們在他/她過世之後,通知一下在世的朋友。也有一些老人會叫我們去做遺囑執行,把自己的錢款捐贈給貧困的老人。

讓我感慨的是,人生就很多時候它可能不那麼絢麗,也不那麼精彩,它真的是很平凡的一生。

我們送終的第一位長輩,是在去年的時候,他過世的晚上剛好是除夕。

費超和機構工作人員給過世的老人落葬

我們有一個24小時開機的緊急聯繫電話,醫院給我們電話的時候,大概是凌晨兩點左右。等到我們趕過去的時候,長輩已經獨自過世了。醫生給出的死亡原因是呼吸驟停,應該是他肺部的腫瘤發生了突變,引起了壓迫。

在死亡證明上簽字的時候,我感受到了其中的重量。因為之前做意定監護都是紙面上的,這次是真正地在踐行承諾,送走他的最後一程。他們把自己的餘生交付給一群陌生人,這份信任是最讓人感動的。

未來,我想會有更多的社會組織可以共同實踐社會化的監護,探索對監護組織的監管、經費保障。因為在老齡化、低生育率的背景下,監護人缺失會成為越來越普遍的問題。

2019年,我做的第一個案例是一位在婚姻中很掙扎的母親。當時她已經患有重病,丈夫卻在這個時候出軌了,她擔心如果病情繼續加重,丈夫會不會對自己做出傷害,畢竟手術的材料全要丈夫簽署。所以她就委任自己20歲的兒子作為意定監護人。

這個故事裡,配偶才是她第一順位的法定監護人,這位母親優先了兒子的排序。

這些年,我公證過的意定監護差不多有四五十例,其中超過2/3的群體是七八十歲的老人。這個年齡段的人,身體健康面臨著斷崖式下滑的風險,他們會擔心突然患病無法自理,所以設立意定監護的需求往往是最迫切的。

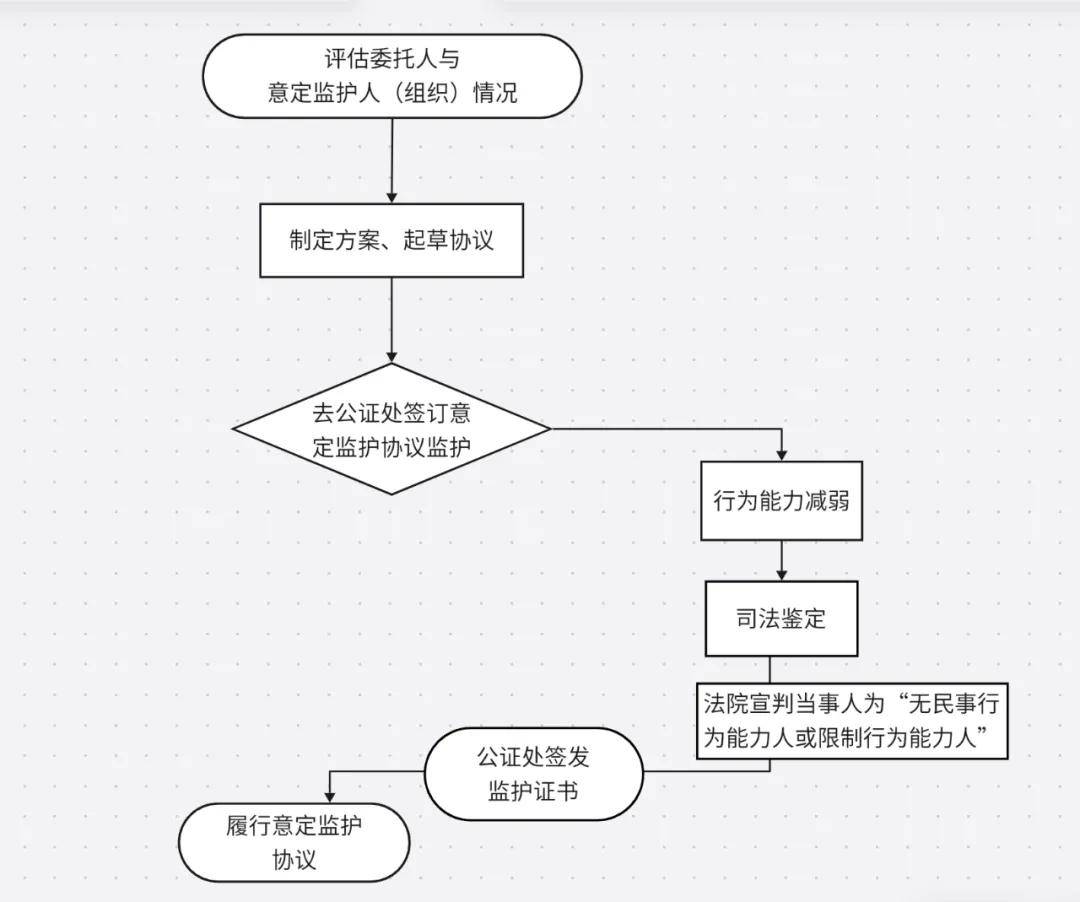

意定監護流程圖

這個群體里,包括失獨老人、喪偶老人、空巢老人。主動選擇做丁克的老人很少,大多還是因為一些客觀原因「單身」的,比如當時的醫療條件不允許他/她做人工輔助生殖。

珠三角地區的家庭觀念相對保守,大部分人還是會選擇有血緣關係的親屬作為意定監護人,一些老人也會選擇生活里遇到的年輕後輩。隨著這兩年監護組織的逐步推開,對於那些找不到意定監護人的老人,他們也會把目光投向監護組織。

作為公證員,我們首先要考察兩人的情感關係和信任基礎,我會和雙方單獨談話,也會通過各種資料交叉驗證。

曾經有一個離異的老伯伯找到我們,想指定一位沒有血緣關係的年輕男子作為他的意定監護人。我一開始對兩個人的關係有點摸不清,但了解過後,發現他們是師徒關係,年輕的時候,徒弟跟隨了他很多年,老伯也見證了徒弟的成家立業。兩人是忘年交。

日本的社會監護服務體系,已經有一個長期的、相對成熟的運作

還有一個案例,我們前後溝通了一年多的時間,才做出了最後的公證。

一位喪偶的爺爺,一生未育,唯一的直系親屬是爭過他財產的養女。這位爺爺來公證處的時候,帶了一個小伙子。小伙子說照顧爺爺多年,幫爺爺維過權,兩人還一起上過電視。

很快,我們發現小伙子是一家醫養機構的工作人員,兩人是買保健品時候相識的。基於這個背景,我就謹慎地核查了兩人的關係和背景。

我們首先了解了爺爺的家庭關係情況,包括查人事檔案、戶籍,詢問旁系親屬。之後我們聯繫了爺爺年輕時候待過的單位,街道居委,詢問近幾年是誰去幫他辦理養老金的,誰會日常幫他上傳核酸報告等等。

這個案例里我們還找律師進行了介入,因為涉及爺爺去世後的財產分配。後來我們發現爺爺的侄女、姨甥對他是挺有感情的,而小伙子也在盡心盡力地上門照顧老人。經過溝通,最後各方商定由爺爺的侄女擔任意定監護人,把小伙子作為實際照管人,等於說降低了小伙子的決定權。

廣東省廣州市南粵公證處

無論是對於意定監護人,還是照管人,當事人通常會給予他們一些相應的財產饋贈。試想,一個人無限付出卻沒有回報,久而久之就成了道德綁架,監護很難長久。

但另一方面,涉及金錢的問題,容易和人性產生衝突,所以必須加入意定的監督條款進去,以防引發「謀財害命」的事情發生。

大多數老人不太懂法,他們來的時候也不會帶協議草稿。我會問出他們的想法,根據對方的要求和意願,從日常生活、醫療備案到財產管理,然後共同去起草一份協議。一般來說,每份協議有20條左右的條款,此外還有當事人家庭背景和關係的陳述。

從《民法總則》到《民法典》,意定監護的法律規定其實沒有變化。只不過《民法典》實施後的半年裡,推出了司法解釋,對於意定監護的細節認定,我們有了更多的參考依據。

電影《媽媽!》中,女兒罹患阿茲海默後,逐漸失去自主生活的能力

另一個變化是,這些年我們做的意定監護,大多都是「委任代理+意定監護」的組合。委任代理和意定監護的關係就像是時間進度條上的不同階段,一個在前,一個在後。

具體來說,一個人要進入法律所規定的「監護階段」,是要經過一個嚴格的司法程序的。除了醫學上的司法鑑定,一般還需要經過法院的流程,當事人被宣告為限制民事行為能力人或無民事行為能力人,這樣才開始進入監護階段。

但當一些意外突然發生時,當事人的身體狀況已經達到了某個程度,但還沒來得及去法院裁定,這個時候,就可以根據協議的約定先啟動「委任代理」階段。

意定監護是一個年輕的制度,法條上也只有幾行字而已,未來還需要制度上更多的配套措施,比如,當我們拿著這份意定監護資格證明的時候,保險機構、醫院、銀行認不認?

這幾年,光我們公證處的文書框架都已經修正了10幾個版本了,相信在更多人的實踐中,它也會慢慢走向成熟。