#長文創作激勵計劃#

最近,北京十一學校上了熱搜,被網友戲稱為「夢中情校」。

開學典禮上,學校邀請奧運羽毛球男雙銀牌得主梁王組合來演講,還邀請了潘展樂、張雨霏等奧運健兒錄視頻給新生送祝福,可謂是拉滿了排面。

北京十一學校被譽為公立教育的天花板,重本升學率是93.8%。

如果你覺得學生們都在苦哈哈地埋頭苦讀,互相捲成績,那就大錯特錯了。

他們沒有班主任和固定教室,全都是小班教學,課堂人數不超過25人,擁有最好師資。

對了,他們還可以帶手機上課。

學生想學什麼課程,學校就提供什麼課程,甚至課表都可以自己安排。

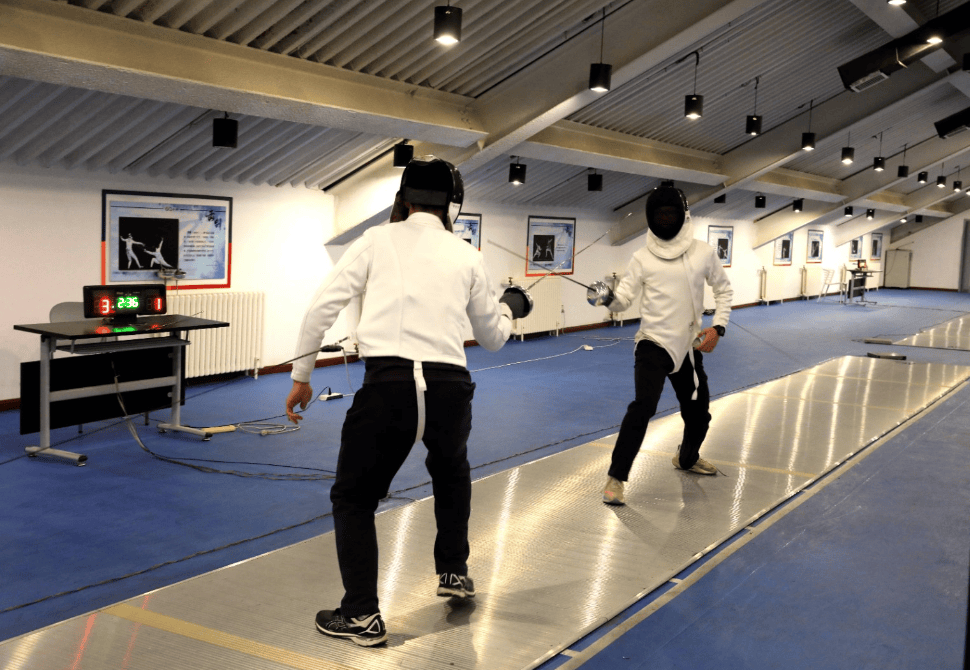

一共200多種課外興趣班,像什麼擊劍、射箭、皮划艇、攀岩一些普通人難以接觸的運動,在這裡你也可以盡情地學習。

學校內各種設施齊全的球館、設計驚艷圖書館,在周末、寒暑假都可以照常使用。

其他學校的校服千篇一律,但在這裡,你可以在60套校服里,按照自己喜歡的風格去搭配。

學校食堂一共有三層。你如果有意願,還可以和校長約飯,跟他聊聊心事,說說自己對學校的建議。

我不禁感慨:喊了多年的素質教育,在這一刻終於具象化了。

有對比,就有傷害。

很多人又開始反思應試教育:人家是上課,我們是坐牢;人家是解放天性,我們是壓抑天性;琴棋書畫,人家是樣樣精通,我們是樣樣不會。

說實話,換成是以前,我也會感到憤慨。

但現在才明白,素質教育,不是誰都可以擁有的。

這裡面,往大處著眼,是時代的無奈;掰細了講,是一個家庭的無奈。

很贊同一個網友說的話:這些學生的家庭非富即貴。素質教育,是高階層享受的,普通人唯一能走的捷徑,恰恰就是應試教育。

畢竟快樂自由和崇尚個性的教育,是需要金錢和資源加持的。

許多人不是不想,是做不到。

記得之前,有一段關於衡水家長和教育專家的對話。

教育專家說:「你覺得讓孩子在那個監獄似的學校苦讀好呢,還是讓他周遊列國,增長見識好呢?」

衡水家長的回答說:

「教育要人性化,教育要發揮人的個性,這些都是對的。

可如果我考不了 211,考不了 985,我就要在家裡繼續種地,這就是現實。」

「教育要人性化,教育要發揮人的個性,這些都是對的。

可如果我考不了 211,考不了 985,我就要在家裡繼續種地,這就是現實。」

話里話外的辛酸與無奈,讓很多父母都能感同身受,也讓我思緒起伏。

因此有一些話,想跟一些家長、一些孩子聊聊。

01

- 應試教育與人性化教育。

在一次關於教育現狀的演講中,劉瑜老師說她的孩子正勢不可擋地成為一個普通人,並自我調侃了一番:

「我家孩子以後就開個奶茶店就得了,不行開個煎餅店也行。」

劉瑜老師的觀點似乎站得住腳,可一旦落到大多數家庭,就碰了個稀碎。

有一個讀者就犀利地指出:劉老師,您是清華大學的副教授,您全家都是清北博士,您女兒在清華附小讀書,你竟然說你家孩子正勢不可擋地成為一個普通人?

是的,劉瑜老師沒想過一個問題:賣奶茶、賣煎餅,對她家孩子來說一種選擇,但對普通人家孩子來說則是一種命運。

我們以為應試教育和人性化教育,是一左一右的選擇,完全看你想挑哪一個。

其實不是的。

對於大部分父母來說,素質教育門檻太高了,他們只能選擇應試教育,讓孩子闖到更高階層。

美國曾設立了一種公立學校叫KIPP,意思是「知識就是力量」。

剛入學的時候,底層孩子與中產孩子的知識水平差距很大,但慢慢地底層孩子趕了上來。

其原因在於,KIPP推行應試教育,孩子學習的目的只有一個,就是考上大學。

KIPP學校的學習模式,類似衡水中學,校規嚴格,完全實行軍事化管理。

從早上七點半到下午五點,孩子們必須一直待在學校里,放學後經常寫作業到深夜。

嚴苛的教育模式,帶來的效果是立竿見影的。

它極大改善了美國教育不公的現狀,讓貧民區的孩子也有了機會在社會上立足,過相對安穩體面的生活。

華坪女子高中校長張桂梅曾說過這麼一句話:「人家說刷題對孩子不好,但我們只有用這個辦法,才能讓她們走出大山。」

沒有人不嚮往量身定製式的教育,可惜的是,不是人人都有這個資本。

我們一定要看見這樣的真相:

無論是專家們鼓吹的個性化教育、快樂教育,還是明星們推崇的貴族教育,都是只適用於屬少數的精英。

一般人家的孩子必須隨大流吃讀書的苦,才能過五關斬六將,擠過獨木橋。

02

- 深山裡的家長們與高樓上的家長們。

有人在深山裡仰望高樓。

有人在高樓上俯瞰世界。

無論是哪種人,其實都是站在父母的肩膀上。

想說兩個人的故事。

第一個,是巴黎奧運會香港擊劍冠軍江旻憓。

她除了擊劍,她在跆拳道、花滑、芭蕾方面都十分精通,鋼琴更是達到了演奏級別。

另外,她還有一個身份:學霸。本科就讀史丹福大學,碩士在中國人民大學,博士在香港中文大學。

只是,這樣的孩子同樣有著非同一般的父母。

她媽媽是TVB資深藝人導師,爸爸是著名攝影師,她2歲就被父母帶到加拿大遊學,從小學到中學,讀的都是著名學府。

江旻憓11歲才學習擊劍,之前她一直輾轉於各種興趣班,像溜冰、芭蕾、跆拳道、鋼琴、田徑項目。

江旻憓的父母不停燒錢,不停試錯,不停尋找機會,不停搭建平台,最後托舉孩子到這樣的高度。

第二個,是知乎博主@三兩清風的人生經歷。

她的老家在貴州某山區,一家人靠擺攤賣烤串維持生計。

父親賣了20年的烤肉串,每天早上六點起床進貨,然後動手穿烤串,在寒冬夜裡,連續站上幾個小時,也就只能賺幾個錢。

他對自己摳摳搜搜,饅頭配榨菜是常事,但對女兒的學習卻很大方,要買什麼書籍二話不說地就買了。

父親一直有這樣樸素的觀念:只有讀書,才能改變命運。

在博主讀大學時,有親戚勸她父親,再過一兩年,就把她嫁了,何必浪費這個錢去讀大學呢。

父親沒吭聲。

事後,他找街坊鄰居借了一些錢,又從床底拿出一沓攢了不知攢了多少年的零錢,一齊交給女兒當學費。

後來,當博主畢業後,在武漢考上事業單位時,父親破天荒地多喝了幾兩白酒。

父親喉頭滾動著,欲言又止,最後說:武漢挺好的,以後不要回來了,我們會找時間去看看你。

過了五年後,在武漢落戶的博主,把父母都接了過來。

為什麼說這兩個故事呢?

第一,不管是讓孩子從深山走向高樓,還是讓孩子從高樓走向世界,我們都應該為江旻憓和@三兩清風的父母豎起大拇指。

第二,家裡什麼條件,養什麼孩子。千萬不要拿別人的教育觀念去苛責自己、要求自己。

別的家長,有資源、有金錢去給孩子開拓眼界,固然值得羨慕。

你呢,也許是擺攤掙點微薄收入,也許是做著月薪幾千的工作,只能供孩子讀書,負擔不起額外的興趣班、能力班,這會寒磣嗎?

不會的,你已經很偉大了。

03

- 小鎮做題家的我們與精英教育的他們。

在《令人心動的offer》里,有一個實習律師叫黃凱。

其他實習律師都有良好的家世背景,只有他是一個小鎮做題家。

他家境很窮,所在的地方教育很落後。

可在他周圍的孩子紛紛輟學打工時,他選擇繼續讀書。

先是本科考上了醫學專業,後面又花了5年時間努力學習,考上了清華大學的法碩研究生。

而另外一個實習律師汪雨橦,她爸爸是法官,媽媽是小學校長,而爺爺更是法院院長。

有一個網友這樣說道,小鎮做題家努力到最後,也可以跟天之驕子們站在同一個舞台上。

不得不承認,這個世界是參差的,我們生活在巨大的差距里。

他們生在羅馬,一路順風順水;我們生來是牛馬,道道是難關。

慶幸的是,憑藉看過的書、刷過的題、學過的知識、讀過的道理,我們也可以與他們在頂峰相見。

作家和菜頭說過這樣的觀點:

「小鎮做題家並不可恥,這個十八線小城市高考優勝者發明的自嘲用語,我倒一直聽出其中的價值。

當一個『小鎮』孩子意識到高考是目前最公平、最快的人生進階方式,從而全心全意『做題』,這叫做善於抓住主要矛盾,善於集中資源打關鍵戰役,這是大本事。」

學會用學歷改變命運,是一種智慧,也是一種本事。

主持人白岩松也是一位小鎮做題家。

他從小努力讀書,周末時也會拿著母親的借書卡去圖書館靜靜看上兩個小時的書。

高三衝刺時,白岩松為方便備考將各科書籍釘在一起。

長達數千頁的書冊,常人翻看幾頁便會頭暈,他一看就是一整天,最後考進了北京廣播學院。

在北廣他是最刻苦的學生,下課就泡在圖書館。老師布置的作業,他經常做兩份,選最好的一份交給老師。

多年後,白岩松從中國傳媒大學畢業,成為家喻戶曉的主持人。

把書讀好,是小鎮做題家與命運較量的唯一方式。

堅持下去,你終會看到學習的意義,到那個時候,你也會感謝當初的堅持。

上周,有一個學弟來合肥找我聊事情。

席間,他心灰意冷地說,寒窗十年苦讀都喂了狗,沒混成個人樣了。

我那時不知怎麼安慰他,後面想好了措辭,發了一條信息給他:

「捆綁父母一生的是田間壟頭,拴住咱們的是寫字樓和格子間,看似很悲哀,但你要明白,這就夠了。

憑藉讀書走出上一代人命運的桎梏,就已經是一種成功了。」

點個贊吧,與普通家長、普通孩子共勉。