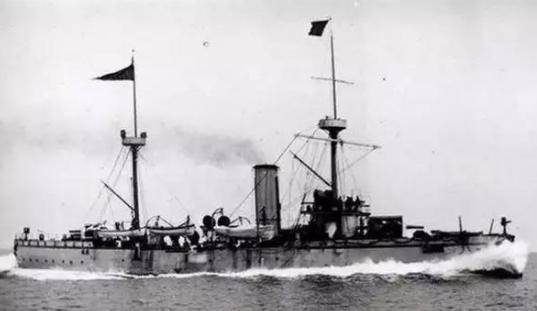

9月17日,在中日甲午海戰126年紀念日這個特殊的日子裡,清朝北洋水師的旗艦定遠艦的水下打撈工作取得重大進展。定遠艦考古隊在廣州打撈局的協助下經過10多小時的奮戰,最終成功將一塊定遠艦鐵甲起吊出水,從而有幸讓世人再次目睹鐵甲的真容。

這塊鐵甲長2.86米、寬2.60米、厚0.33米,重約18噸,是定遠艦的防護裝甲。它不僅是百年前甲午戰爭實物證據,是教育警醒國人的最好教材,也是記載中國近代海軍艦船發展史的重要證物。它的出水,讓人們又仿佛回到了1895年那個風雲激盪的歲月,讓人看到了那隻號稱亞洲最強艦隊昔日的榮光。

甲午海戰是中華民族之殤,中國海軍之殤。很多人想不明白,為什麼實力強大的北洋海軍,會在日本人手中不堪一擊?甲午海戰失敗的真正根源是什麼?

一、落後的軍事戰略文化

甲午海戰的失敗,本質是清朝對先進軍事戰略文化的缺失,清朝軍事戰略文化存在致命的缺陷。

受傳統的思想文化影響 ,中國幾千年來在對外關係上都是貫徹以「守」為主的防禦方針。特別是在海防觀念上,中國一直非常消極,長期實行禁海政策,企圖以關閉海上大門這種消極手段,來保證國家的平安。

在這種戰略思想下,中國歷代對海軍的發展都欠重視。到了國外工業化革命蓬勃興起的清朝,中國的艦船製造技術的還是停留在比較原始的水平,實戰訓練的水平與世界列強的差距也是越來越大。在鴉片戰爭中,清朝海軍在英國海軍面前幾乎沒有任何抵抗能力。

鴉片戰爭的失敗,讓清朝統治者痛定思痛,也想汲取教訓,重振天朝上國的雄風。清朝雖然組建 了北洋海軍,向西方購買先進的艦船,但是落後的軍事戰略文化積重難返,不可能一朝一夕之間就可以得到根本的轉變。

旅順、威海是清朝的海軍基地,但是清朝重視的卻仍是海軍對陸地的防禦。在這兩個海軍基地上,清朝修築了許多要塞,架上了重炮,終其實質,卻不過是把傳統的築城防禦思想從陸地搬到了海邊而已。北洋水師並不是用來奪取制海權、保衛國土的,而只是一些能移動的炮台而已。這種自己放棄制海權的落後軍事戰略文化和作戰方針,怎麼能不敗?

二、北洋海軍的戰鬥力

說句公平的話,清政府對海軍建設並不是不重視,花在海軍建設上的錢總共達到了7000萬兩之多,遠超當時的日本。

從1866年到1911年,清朝建立了福建船政學堂和天津水師學堂、威海水師學堂等近代海軍教育機構,培養出嚴復、鄧世昌、許兆箕等優秀的海軍人才。清朝的十一所水師學堂合計畢業107屆學生,人數約1900人,他們大多在後來成為中國海軍的主要骨幹。

通過學習,這些畢業生能"以機器造機器,以新法變新法",製造出了中國近代第一批新式輪船,並裝備了福建艦隊、廣東艦隊、北洋艦隊。中國人自製的"平遠"艦,在甲午海戰中中數彈而完好無損,經受住了大海戰的考驗。

中國的海軍學堂畢業生,和當時日本的海軍相比,素質相當高。連在中國海軍中擔任指導的英國人都承認:"中國海軍,其操縱也甚精,其演炮也極准,倘與日本海軍校,中國未嘗或遜。"以炮術論,日本海軍的命中率約占百分之十二,而中國海軍命中率約為百分之二十。

網上有一個傳說,說是日本海軍大將東鄉平八郎在參觀北洋海軍時,發現中國海軍在北洋旗艦定遠號的主炮管上晾衣服,由此得出「中國海軍終不堪一擊也」的結論。這個傳說現已被考證是日本人編造的謠言。因為東鄉平八郎從沒有登上過定遠艦,而定遠艦主炮的炮管離地有五米之高,士兵們是不可能爬上去,把衣服晾在上面的。

絕大多數北洋海軍將士都是愛國的,他們忠於職守,在抵禦外侮上絲毫不含糊。在甲午海中,"致遠"艦252名官兵和"經遠"艦270名官兵全部犧牲,艦長以上的軍官一半以上以身殉職。就連日軍也承認北洋海軍「盡忠職守,可大加稱賞」。那麼,這麼一支武器先進,將士英勇的海軍,是怎麼輸的呢?

三、甲午海戰的戰況

甲午海戰,是在中國海軍豐島海戰失利的情況下,清朝為了挽回面子,命令北洋水師尋找日本聯合艦隊主力決戰的情況下發生的。但是,由於情報系統的落後,北洋海軍並不掌握日軍的動向,一連多日在海上搜尋無果;而日軍則利用無孔不入的情報系統,完全掌握著北洋海軍的行蹤。戰爭開始前,雙方就不在一個水平線上。

1895年8月10日,威海守軍終於發現了日本海軍的蹤跡,李鴻章急令丁汝昌回防。9月17日,北洋艦隊在鴨綠江口外與日軍遭遇,決戰終於爆發。

雖然北洋艦隊的主力艦「定遠」號和「鎮遠」號船堅炮利,但整體來說,日本艦隊的航速和艦炮射速都遠遠高於北洋艦隊。特別是日本旗艦「吉野」號,擁有當時世界上最高的23節航速和最強火力。日軍不惜犧牲少數速度遲緩的弱艦,以最大限度發揮機動性的縱隊隊形向北洋海軍發動了進攻。

日艦倚仗速度上的優勢,採取從左向右橫穿北洋海軍隊形的方法猛進,其實帶有很大的冒險性。因為日軍的縱隊陣形有被北洋海軍攔腰沖為兩截的危險,但這種孤注一擲式的戰法,讓北洋海軍始料不及。

戰鬥開始不久,北洋艦隊旗艦"定遠"主炮炮塔被擊中起火,丁汝昌被燒傷,艦上用來指揮的信號旗被毀。日第利用航速優勢,攻擊北洋艦隊右翼,"超勇"、"揚威"二艦相繼被擊中起火,退出戰鬥。日艦"比睿"、"赤城"號也受到重創。

下午,部分日艦繞至北洋艦隊背後,與主力形成夾擊之勢。北洋艦隊腹背受敵,隊形更加混亂。北洋海軍沖在前面的"致遠"艦多處受傷,船身傾斜,鄧世昌毅然指揮"致遠"艦全速撞向日本主力艦"吉野"號,但不幸被日軍擊沉。全艦官兵自鄧世昌以下全部壯烈殉國。

經過5個多小時的戰鬥,北洋艦隊損失了"致遠"、"經遠"、"超勇"、"揚威"、"廣甲"號5艘軍艦,李鴻章急令北洋艦隊撤入威海港,日本自此奪取了黃海的制海權。

四、北洋海軍的失利原因

這次戰爭的失利,原因很多。但是人們最為熟知的一個原因是,慈禧太后為了慶祝她的60壽誕,將北洋水師的軍費2400萬兩白銀用來修繕頤和園。如果這2400萬兩白銀能夠正確使用在北洋水師身上,北洋水師能不能打贏甲午海戰呢?

這是一個重要原因,但並不是絕對主要的。這2400萬兩白銀,也挽救不了清朝失敗的命運。

甲午海戰的失利,是一場涵蓋政治、經濟、軍事、文化多維度的復合對抗的綜合失利。在外交上,日本藉口干涉清政府鎮壓朝鮮東學黨起義,讓俄國置身事外;然後又利用英俄矛盾,向英國指出日本與清朝開戰,可以遏制俄國人南侵,從而取得了英國的支持。而清政府在外交上茫無頭緒,在日本侵略野心暴露之時,李鴻章還希望英、俄等國能出面調停,根本沒有做好戰爭準備。以無備對有備,安能不敗?

清朝軍隊以效忠皇權、保護皇權為主旨,雖然購買了一些艦船,但忽視軍事制度的現代化建設。在裝備引進上比較積極,但是在相應的制度改革方面卻極為保守。清朝的海軍衙門官員幾乎全是旗人,無一人精通海軍知識和業務,也沒有明確的職能劃分,一些有識之士提出來的有利於海軍建設和發展的建議都沒有採用落實,只會爭權奪利。這樣的領導機構,能打勝仗嗎?

清朝的海軍教育也有很大弊端。當時要想進入仕途,只有通過科舉才是正統;再優秀的海軍人才,也要按部就由候補把總干起,再從把總、候補千總慢慢升遷。這也導致了許多人不願意去學習海軍,造成了人才的斷檔。

在甲午海戰中,北洋艦隊不僅發炮慢,而且炮彈匱乏、質量低劣。是清政府太窮嗎?並不是。根本原因在於清政府建成海軍後,只想防禦,不想進擊取得更大利益。所以,海軍有沒有海戰的水平並不重要,只要能配合陸上的炮台,做好港口的防禦就夠了。這也是清政府經常拖延海軍經費,甚至挪用海軍經費修建頤和園的根本原因。

反觀日本,從1887年起,天皇每年從宮廷經費中撥出專款,並要求文武百官從薪俸中抽出十分之一,去發展海軍。一進一退之間,勝負難道不是早已決定了嗎?

在專制的封建社會,北洋海軍建設只能受制於統治者的意志。因此,甲午海戰中,日本打贏的不是中國的海軍,而是中國的制度。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/vRAFr3QBeElxlkkaMXg5.html