孙中山想把大清门改成中华门,牌匾拆除后背面写着:大明门

中国古代建筑不仅是日常居住的庇护所,更是防御外敌、彰显地位、传承历史文化的重要载体。这些建筑承载了古人的聪明才智,经历了漫长岁月的积累和改变,成为我们今天所见的独特样式。建筑不再只是冰冷的墙石瓦砖,而是充满岁月人文情怀的代表。在众多建筑中,故宫独树一帜,是一座兼具宫殿、特殊场所和历史意义的建筑。其中,“大清门”更是故宫城门的独特之处。

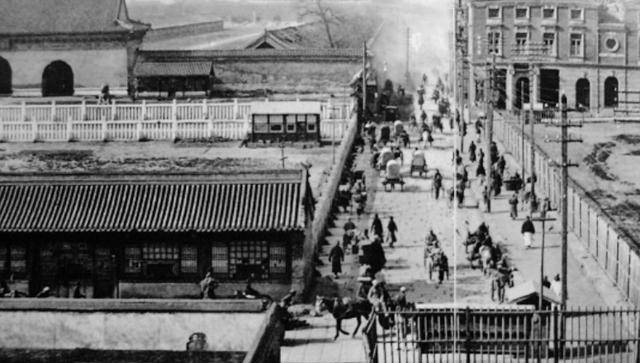

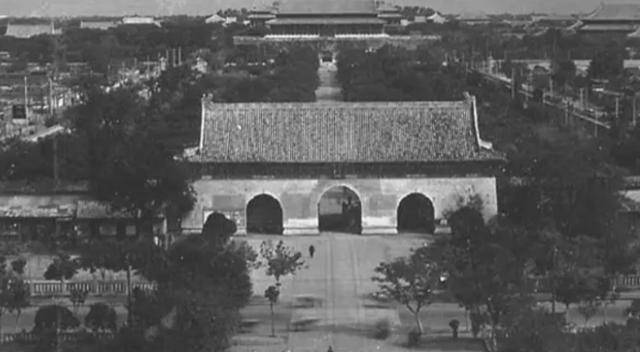

故宫整体呈长方形,被十米高的城墙包围,外围有52米宽的护城河,形成极高防御力的建筑群。城门作为方便通行的门洞,在历史发展中除了方便通行外,还具有彰显城池人口或格局的作用。故宫选择了“九”这个至极之数,设立了九座城门。其中,有一座城门尤为特殊,即“大清门”。这座城门在历朝历代中拥有重要地位,由于其独特之处,被称为京都皇城的“第一门”。

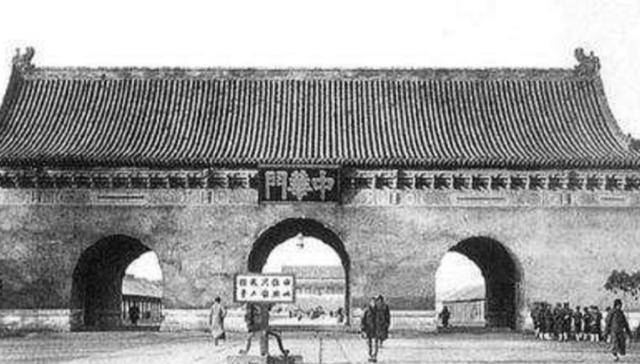

“大清门”与其他城门不同,采用了一单檐歇山顶的砖石结构,不同于常见的城楼。其建筑方式独特,彰显着与其他城门的差异。在“大清门”之外,有着著名的“下马碑”,标志着文官下轿,武官下马,进入皇宫内院只有皇帝、皇后、皇太后才能步行。

由于“大清门”背后刻着“大明门”,在历史更迭中,这座城门的匾额经历了多次更替。在中华民国成立后,孙中山决定将“大清门”匾额翻转并雕刻成“中华门”,以体现政权更迭。然而,工匠们在取下匾额时发现,其背后还刻有“大明门”三个大字。孙中山先生决定造新匾,但由于青金石材料昂贵,最终选择了用木头制作新匾。这段故事生动展示了时代更迭和历史权力的象征。

1952年,中央决定拆除“大清门”进行天安门广场的扩建。这座历经风霜的城门最终被拆除,匾额则被珍藏于首都博物馆。这块匾额的前后分别刻有“大明门”和“大清门”,是历史更迭和岁月沧桑的见证。

小结:从“大明门”到“大清门”再到“中华门”,城门匾额的更替不仅仅是名字的变化,更是历史和权力的更迭。这块匾额的价值不仅体现在其珍贵的材料上,更是一个承载历史变革、新旧更替的见证。