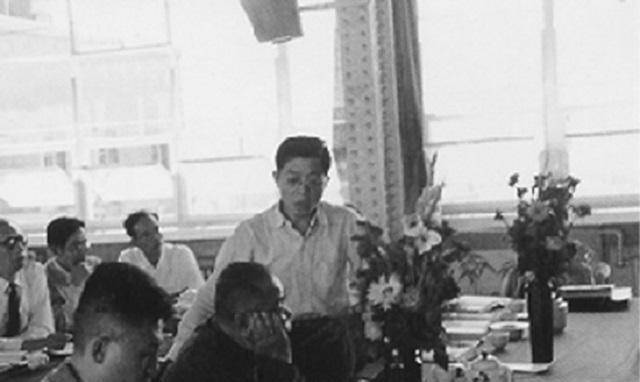

萧光琰:石油化学奠基人,一年半写出15篇论文,带领中国赶超世界

淡泊以明志,宁静而致远。 ——诸葛亮

某种意义上,萧光琰先生和卧龙先生有些相似,都为了国家鞠躬尽瘁死而后已,不同的是,诸葛先生是被人三顾茅庐请出来的,而萧光琰先生则是毛遂自荐,勇担大任。

也许他并非像许多大名鼎鼎的科学家那样家喻户晓,名字也不被人口口传颂,但历史会永远铭记他的名字——萧光琰,一位为我国石油工业和催化科学做出巨大贡献的时代伟人。

他淡泊了名利,俯身于宁静钻研之中,甘于简朴寂寞,终也致远。即使故事的结局并不美丽,但生活从来不是完美无缺的,像月亮也有阴阳圆缺。

年少有为

萧光琰,1920年出生于日本东京,属福建省福州市。从小生活在国外的萧光琰可以称得上是一个神童,自幼聪颖过人的他,又因生活环境的影响,在九岁时就掌握了中,日,英三种语言,小小年纪就活成了别人家的孩子。

萧光琰的学业生涯总的来说一帆风顺,他从日本顶尖中学毕业后就读于美国坡摩那大学化学系,于1942年大学毕业,三年后便获得了美国芝加哥大学物理化学博士学位,之后又担任了芝加哥大学研究员,美孚石油公司研究化学师。萧光琰连续四年获得了美国石油金质奖章,不到而立之年就成为了美国知名的石油化学专家。

在美国工作后,萧光琰的父母也随他搬到美国。在那里,萧光琰遇到了自己美丽的妻子甄素辉,青年的人生一眼望不到头,但好像都是天空的颜色,蔚蓝广阔。

由于时代特点,当时石油化工行业在全世界都有着举足轻重的地位,毫无疑问,作为石油化工行业中的翘楚,萧光琰成了炙手可热的一颗新星,自然也得到了不错的待遇。

心系祖国

虽然长期生活在国外,但萧光琰对祖国一直心向往之。他从未忘记自己是个地地道道的中国人,骨子里流的是炎黄子孙的滚烫热血。一九四九年秋,萧光琰参加了“中国科学工作者会”,“中国学生监督协会”等组织。

当时刚建国不久,新中国的技术、人才等都很困乏,祖国正处于艰难的摸索时期,难免受制于拥有强厚实力的外国。萧光琰了解到这些情况后,想回国的愿望愈发强烈。在与国内取得联系后,萧光琰搜集了大量石油化工领域的尖端技术文献,积极计划着回国工作。

1950年,在萧光琰准备响应祖国呼唤回国时,美国却以“掌握国家机密”为由禁止萧光琰回国。萧光琰当然没有妥协,他和妻子甄素辉先飞往香港,最终辗转回到了国内。

赤子的奉献

萧光琰回国后,为了在一线工作来推动祖国石油化工的发展,主动申请在大连化学物理研究所工作。组织派人审核鉴定了萧光琰费心费力整理的材料,认为这对中国石油炼制工业有重大影响。

得到了组织的认可,从未将自己连续四年获得美国石油金质奖章的消息告诉家人的萧光琰兴奋地和妹妹分享自己的喜悦,他说:“你知道么,我那些资料已经用上了,这是对我最大的安慰。”

在美国,他和家人住着豪华别墅,开着高档汽车,有时间和精力来经营自己的爱好。但回国后,他减少了自己的交际时间,很少再去游泳,更别提去打网球和滑雪。他坐上了公交车,每月拿着120元的工资,却没有半分怨言。

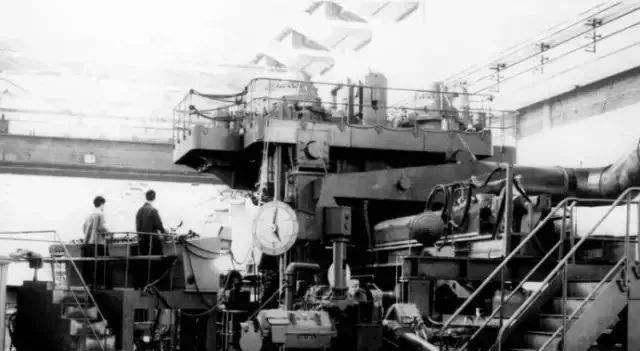

在短短的一年半内,他潜心钻研学术,写出了15篇行业重要论文,这也是中国石油化学的奠基之作。中国石油化学奠基人,萧光琰当之无愧。

研究中影响最大的当属“页岩油的催化裂化”,萧光琰率先提出把铂重整当作催化剂,助推了中国的科技突破。

1961年,萧光琰在青岛海洋研究所开发出了生物催化技术,后被广泛运用于石油工业领域,这可以说是中国的一个重大进步,西方国家直到上世纪90年代才对此开展研究应用。

1964年,萧光琰又成功解决了大庆油田在制取航空油和低凝柴油时所遇到的重大难题。

回国动机

对祖国做出了如此大的贡献,萧光琰却并没有得到公正合理的待遇,他人想不通,放着国外的高薪工作不好好干,跑回来吃苦干什么?世人大多擅用小人之心度君子之腹,大多数人不能理解他的一腔赤子热血,好像只有功名利禄才是最真实的答案。

萧光琰的热情被泼了一盆冷水,他渐渐陷入了孤身一人的压抑里,多少个夜晚难以入眠,只能在无边的暗夜里默默啃噬自己的不安,连工作的动力几乎也要消耗殆尽。

好在这一光景并未延续太久,1956年相关部门对此表达歉意,否认了此前对知识分子的错误做法,并经常找萧光琰谈心。时间能治愈一切伤痛,这句话大概是真的,萧光琰逐渐恢复过来,又开始努力工作,迎来了五十年代里,他工作的“黄金时代”。

惊涛又起

1958年底,萧光琰又被特殊关注了,各种不堪的话语涌上他的耳边。有人称他拿了点资料就想往上爬。除夕联欢大会,他对着台上上演的《洋博士现形记》瞠目结舌。

后来他被另行分配,消沉了好一段日子。可他并没有就此堕落,并且开始拼命地工作,抓紧每一分每一秒时间为青年人讲课,参加各种会议,即使春节也照样如常。

不幸的是,60年代的大浩劫给了他致命一击。作为海归,萧光琰首当其冲,陷入了无限的风波之中。1968年12月11日的早晨,那个满心都是祖国的科研人员再也爬不起来了,终年48岁。后来的几天内,萧光琰的妻子甄素辉和15岁的女儿萧洛连也随萧光琰而去,他们在另一个地方团聚。

铭记

人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。——列夫·托尔斯泰

48年,说长也长,说短也短,但萧光琰这三个字,足够让我们铭记一个48年,两个48年,千千万万个48年。过去的对与错,今天也不再追究,我们要做的,就是铭记这位大英雄。