從「刀子嘴」到「柔情話」:父母如何做,實現正向教育轉變?

大姑最近身體不太舒服,遠在天津上班的表弟聽到後,心中不放心,就決定請幾天假回來帶大姑去檢查一下身體。結果她反而給表弟打電話一頓責罵:「我身體又沒事兒,回來幹什麼,讓人知道了多敗興!好好上班,我沒啥事。」

我很不理解,為她為啥這樣跟表弟說話。大姑的解釋是,我就想讓他安心上班,別因為家裡事耽誤自己工作。她就是典型的「中國式父母」,為兒子著想,寧可自己忍著不舒服,也不想因此耽誤孩子的工作。

但是我不理解的是,為什麼大姑不能好好說話,非要用「刀子嘴」去跟孩子溝通。兒子請假帶媽媽去醫院檢查身體,怎麼就變成了一件敗興的事兒?從這件事情上,我終於明白表弟為何自小性格唯唯諾諾。

被「刀子嘴」傷到了

父母與子女的交流對孩子的成長有著深遠的影響,然而父母卻總是喜歡採用一些尖銳嚴厲的詞語,來與孩子溝通,也就是用所謂的「刀子嘴」,來糾正孩子的行為,或者激勵他們進步。然而,心理學研究和真實案例表明,這種方法並沒有達到預期的效果,甚至會帶來長遠的傷害。

先跟大家分享幾個案例:

案例一:

有一個女孩子化了美美的妝,穿著喜歡的衣服準備出門,結果爸爸看到後來了一句:打扮成這樣,你準備出去賣嗎?

潛在話語:怕女兒穿著不得體,會招來一些不必要的麻煩,希望她穿著樸素。

案例二:

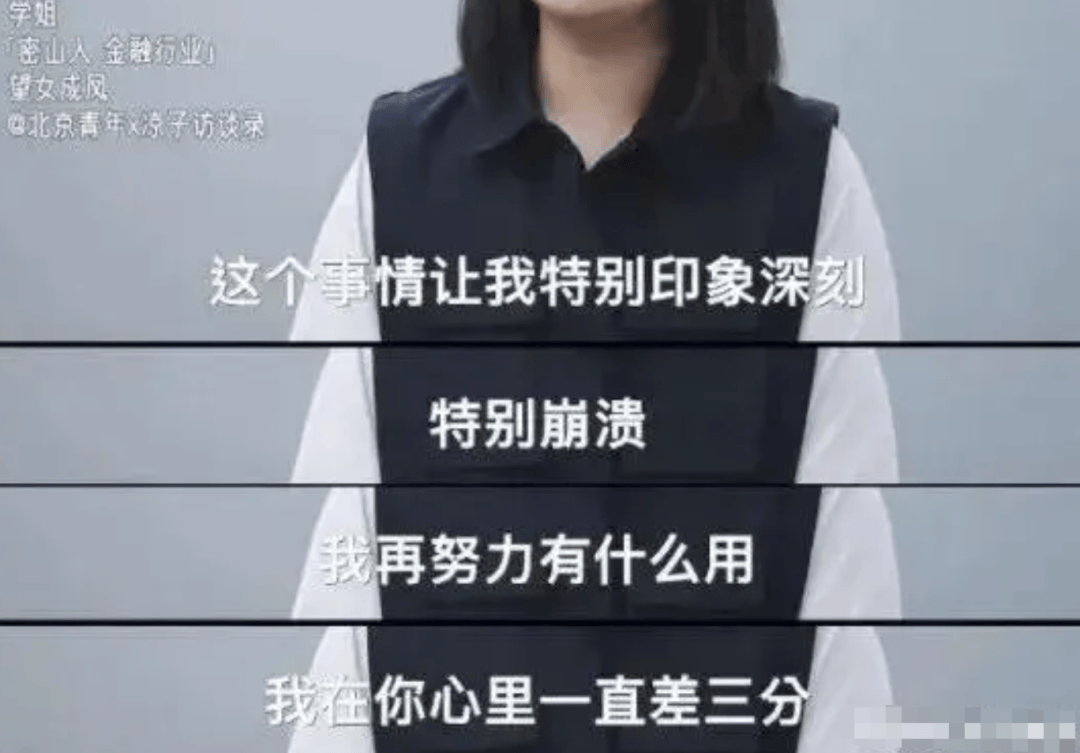

一位女生滿分120分的試卷,她考了117分,當她把成績歡天喜地的告訴媽媽時,並沒有得到讚美,而是迎來一句:不是還差3分嗎?

潛在話語:這位媽媽希望女兒能更加進步,怕她驕傲自滿。

案例三:

一位網友找不到合適的實習單位,特別困擾,想要跟媽媽吐槽,結果媽媽直接來一句:誰讓你當初選這個專業?

潛在話語:選擇了就不要抱怨。

三個案例中,孩子從父母的言辭中,沒有得到鼓勵、支持、溫暖,反而感受到了嘲笑、批評、諷刺。他們真的不愛自己的孩子嗎?並非如此,只是他們用「刀子嘴」,刺中了孩子的心,給他們留下了傷害。

被「刀子嘴」傷到的孩子都有共性

父母並沒有覺得自己「刀子嘴」這種行為,給孩子帶來傷害,但在這樣的語言環境中長大的孩子,通常都有三個共性。

共性一:自尊心受挫

阿德勒心理學原理中提到:每個人都有追求歸屬感和重要性的需求,尤其在家庭這一初級社會群體中。孩子的心智發展尚未成熟,他們對自我價值的認識高度依賴於父母的評價。

一旦父母用「刀子嘴」說出一些否定或者貶低的話,即便是出於教育的目的,也會傷害到孩子的自尊心。長此以往,孩子可能形成逃避性格、攻擊行為或者過度的自我批評,進一步限制他們未來的發展。

共性二:情緒管理問題

朋友桃子給我講了一件她與同事之間發生爭執的事情。有一天桃子買了幾根雪糕,分給辦公室的同事,因為大家都在忙,所以就隔著桌子給大家扔過去。

結果一位96年的男同事,突然將雪糕扔到桃子前面的桌子上,並大聲說道:「我不吃」。

當時桃子並沒有意識到問題嚴重性,接著這位男同事就在企微給她發消息:「你不想給吃就不要給,是在扔給狗嗎?我是惹到你了嗎?」

桃子問他這是什麼意思,結果這位同事就大聲質問桃子,吧啦吧啦說了一堆,直到領導把他推出去。

這位男同事與辦公室的每一個人幾乎都有過節,沒想到今天也輪到桃子的身上。

弗洛伊德心理分析學認為,童年經驗對個體的人格結構有著決定性的影響。

這位男士動不動就跟其他同事「干仗」,可以看出他難以管理自己的情緒問題。

如果自小生活在父母「刀子嘴」的教育中,就會出現一系列情緒問題,會感到焦慮、沮喪,甚至出現抑鬱症狀,情緒壓力可能會轉化為內在的憤怒和挫敗感,這些感受會以不適當的方式爆發出來。

共性三:人際關係困難

小傑是家中的獨生子,他的父母對他寄予厚望,經常用尖酸刻薄的言語來指出他的缺點和不足。結果小傑與其他同伴在一起玩耍時,也經常訓斥他人,讓好幾個同學當場哭著向老師告狀。

父母的「刀子嘴」行為模式,可能成為孩子學習與人交往的唯一範例。在這些孩子的成長過程中,他們可能沒有機會學會如何以尊重和理解的方式溝通。因此,他們也難以與其他人建立較為親密的人際關係。

正向語言更有教育成效

戴爾·卡耐基在《人性的弱點》中提到:人類本質中最殷切的需求,就是渴望得到他人的肯定。

孩子心智尚不成熟,正是需要父母用積極、正向的語言來鼓勵,這種方式可以讓孩子感受到信任與尊重。

就以大姑的事情為例,不想要表弟耽誤工作,可以跟他說:「媽媽知道你擔心,但是先別著急,我自己先去醫院檢查,結果告訴你,如果情況嚴重的話,再請假回來照顧老媽也可以呀。」

這樣既表達了自己不願兒子耽誤工作的心情,又肯定了兒子的孝心,還找出讓表弟安心工作的辦法。而不是用一句「別人知道敗興」這樣的話,來攻擊一片孝心的兒子。

儘管父母的「刀子嘴」能短暫讓孩子聽話,但這種做法並不能培養出真正自信、獨立和有責任感的成年人。孩子們需要的是建設性的反饋和真誠的鼓勵,而非無情的批評和指責。

弗洛伊德說:「我發現,那些認為自己被母親喜歡或偏愛的人,在生活中會展示對自己的信心、無法撼動的樂觀,常常顯得英勇,而且總能獲得真正的成功。」

所以,應該意識到自己言語對孩子的影響有多深刻,學習在日常生活中用正向、積極的方式與孩子溝通,這樣才能夠有效幫助他們成長,也能夠達到自己的教育目的。

枕邊育兒寄語:

有句名言說得好:「孩子更需要的是榜樣而不是批評。」父母通過自己的言行為孩子樹立積極向上的榜樣,才是教育的真諦。您覺得呢?

(本文圖片來源網絡,如有侵權,請聯繫刪除)