本文經授權轉載自

每日人物

(ID:meirirenwu)

作者:李漁

編輯:張輕鬆

去澳大利亞、紐西蘭賺錢

2017年9月17日,24歲的Lily孤身一人,降落在了雪梨機場。

這是她第一次來到澳大利亞,來不及對異國的一切興奮,腦子裡不停盤旋著一個尖銳的問題:自己要如何生存下來?

計劃中,她要在澳大利亞至少待上足足一年的時間,但帳戶里只有500澳元,換算下來,還不足3000塊人民幣,連在國內一線城市租一個月單人間的費用都不夠。

一定要抓緊時間去找個地方打工,是她全部的念頭。

接下來的一個禮拜,Lily幾乎足不出戶,窩在青旅,不停去檢索著網頁上的招工信息,可投出的簡歷遲遲不見迴音。住宿費一周120澳元,兩周住宿費一次就繳清了240澳元,每天吃飯還要30澳元。第一周的最後一天,存款耗盡的她總算通過Facebook,找到了一個去處——一個女孩告訴她,兩個小時車程外的小鎮上,有一座農場正在招人收割生菜,只要她願意,馬上可以開始。

這份工作稱不上多麼體面,一小時19澳元的薪水也並不豐厚,但也足夠雪中送炭。坐在去往郊外的大巴車上,Lily眺望著漸漸遠去的都市輪廓,心中感嘆,無論如何,打工的日子終於來臨。

Lily在農場打工。(圖/講述者提供)

Lily既非留學生,也並非遊客,而是一名持有WHV簽證的打工者。WHV(Working Holiday Visa),又稱打工度假簽證,由紐西蘭或澳大利亞政府發放。持有此簽證的外國年輕人,都可以來到紐西蘭或澳大利亞合法工作,簽證一次,有效期一年。紐西蘭、澳大利亞分別於2008年、2015年向中國大陸地區開放WHV。

這幾年來,通過申請WHV到海外,儼然已經成為了一個熱門現象。2017年,《人民日報》曾有過報道,在紐西蘭打工度假簽證開放申請的當天,由於申請人數太多,官網一度崩潰。短短兩個小時內,1000張簽證被一掃而空。目前,對於持有中國護照的大陸公民來說,澳大利亞和紐西蘭是接受打工度假簽證申請的兩個主要國家。申請條件都限制了18到30歲的年齡,要求至少高中以上(澳大利亞需要大專以上)學歷,基礎的英語能力和兩三萬元人民幣左右的備用金(確保在當地的生活和返程機票費用)。

2017年9月15日,拿到簽證的當天,Lily就買了第二天飛往雪梨的機票,「訂完之後,我才告訴我爸,我明天要走了。」

「因為它很划算。雖然是旅遊簽證,可是有了這個簽證,還可以打工。對於我們這樣家庭條件普通,又想要出國看看的人來說,是一個很不錯的選擇。」Aray來自四川,2023年10月來到墨爾本,當前已經在澳大利亞生活了一年。和Lily一樣,一落地,她就開始拚命地尋找打工機會,最終在半個月後,進入了一家農場做起了摘橙子的工作。

小李畢業於一所211院校,曾在西安的一家建築行業國企就職,2023年,在得知自己中籤後,他沒有絲毫猶豫地辭掉了穩定的工作,衝進了赴澳打工的隊伍。一方面,是因為「有一個到外面看看的機會很難得」;但最重要的方面,還是為了多賺錢,甚至「80%的原因是因為錢」。

在來到澳大利亞後,他一刻沒有休息,馬上聯繫了一個華人老闆,跑到工地里安裝起了石膏板,身份也從從前高高在上的甲方,變成了一名灰頭土臉的建築工人,每天抱著電鑽,在牆壁上戳出一個個窟窿。對於這樣的轉變,小李無所謂,「因為來之前已經做好了準備」,而且時薪25澳元,一天十小時,一周六天,每個月算下來,能賺上6000澳元,較之從前5000元人民幣的工資,足足增長了5倍有餘。

小李在澳大利亞當建築工人。(圖/講述者提供)

甚至他還另外找了一份兼職:每個禮拜天,跑到附近酒店裡面去打掃房間。整整三個月,幾乎一天沒有休息過,整個人忙得像是停不下來的馬達。

社交媒體上,通過WHV簽證,去國外打工早已成為了熱門話題。在小紅書上,有人聲稱打工兩年攢下了近五十萬元人民幣;也有人自言通過打工,一舉還清了幾十萬塊的網貸。顯而易見,WHV雖然名為「打工度假簽證」,但在大多數奔赴異鄉的年輕人眼中:沒有度假,只有打工。

沒有度假,只有打工

由於WHV規定申請人不得在同一個僱主處工作超過6個月,且為了第二年續簽,WHVer需要不斷輾轉於各類工種:農場採摘、景區服務業、礦山碎石。

儘管能夠合法工作,但對於工作類別,澳大利亞和紐西蘭政府有著嚴格的限制。打工者所能從事的,往往只有最基礎的體力勞動。

Lily也踏上了打工流浪之旅。她最初的目標是,攢夠10萬元人民幣,就去世界旅行。

剛到農場時,Lily不知道晝夜溫差大,沒有帶厚衣服,凍得瑟瑟發抖,一位小夥伴送了她一件黑色大衣,她一直到現在還在穿。她在農場租了一個單人間,房屋是貨櫃改造的,一周租金一百三十澳元,雖然簡陋,但好在有獨立衛生間,隨時可以洗澡。

Lily穿了五年的黑色大衣。(圖/講述者提供)

從早上六點開始,到下午六點結束,一周六天。除了午休時間,十個小時里,她都蹲在地上,保持著彎腰姿勢,像只撲騰著翅膀的鵝,砍刀在手中不停地抬起落下。收割、裝筐,然後搬運,她重複著一成不變的機械運動。

裝滿了生菜的筐有二三十斤重,抱到幾十米開外的車裡,再用雙手一個一個高高摞起來。每天結束工作,Lily雙臂酸痛得幾乎舉不起來,癱在床上,連起身做飯的力氣也沒有。她有自己的解決之道:那就乾脆不做飯了,天天吃零食應付,不是泡麵,就是巧克力。

如此辛苦,一個月攢下來了將近三千塊澳元,付出的代價是「直到現在,肩膀上還有傷」。

在農場做了半年後,她隻身去往了一個偏遠的小鎮。因為澳大利亞政府有要求,打工者想要續上第二年的WHV,就必須要在偏遠地區,至少工作三個月。

凌晨搬家,因為錢不多,Lily沒錢打車,大箱小箱好不容易拖到火車站,火車還有一個小時才來。又冷又困的她躺在車站椅子上打算睡會兒,結果路過的小孩還去麵包店給她買了吃的。

小鎮是礦區,條件艱苦,人煙稀少,放眼望去,只有黃沙,幾乎見不到一丁點兒綠色。蒼蠅倒是很多,漫天飛舞,「有一次我剛說話,馬上吞了一個。」

礦工們只需要挖上兩周礦,就能獲得兩周的休息時間,不過這與Lily無關,她沒有假期,寸步不能離開,只能不停幹活。那時候她一口氣找了兩份工,一個工作是在工廠的實驗室裡面,用機器把礦石碾碎,查看成分,需要凌晨四點爬起來出門,一直做到上午十點;休息不了多久,又要跑到酒店做服務生,一直站到晚上九點才能結束。除了睡覺就是工作,幾乎日日不得閒。

累得受不了的時候,她就想想10萬元的目標。培訓時,管事曾反覆強調,看到金礦不准偷,抓住會很慘。「我在打磨的過程中,倒是看到過顏色金黃金黃的東西,但我聽話沒拿。可能錯過了一個億。」Lily開玩笑地說。

在礦區湊滿了三個月後,她決定返回到城市附近,但由於缺少人脈關係,害怕找不到工作,她選擇了回到之前的農場繼續收割生菜。事實上,那時她在金錢上面並不緊缺,打工近一年,帳戶上已經有了十萬元人民幣的存款,足夠支持她好好休息一段時間了。

但她不敢停下來,「忍不住給自己施壓」,「不停內耗」,總是在想:十萬塊錢花完了要怎麼辦呢?打工已然成了一種習慣,像一輛剎車失靈的車子,一旦衝起來,根本停不住。

如果不用打工,澳大利亞的農場景色真的很美。(圖/講述者提供)

小楊的打工生活同樣是從農場開始的。18歲那年到達紐西蘭後,她先在一家小鎮上,摘了三個月的奇異果。隨著採摘季的結束,她又趕去了另一座小鎮找了當一份在蔬菜罐頭廠的工作,做夜班,從九點到第二天清晨。車間裡水蒸氣瀰漫,像在桑拿浴房,她渾身濕透,一邊對抗著睡意,一邊盯緊了流水線。有一天,有人在番茄生產線里發現了一隻死老鼠,這給她留下了嚴重的心理陰影,以至於後來,「一聞到番茄的味道就反胃」。

夜班錢多,她晝夜顛倒了四個月。白天也不閒著,每天早上一下班,她立馬要奔赴到附近的農場去採摘藍莓,六點開始,忙上兩三個小時才回到住處,一覺睡到午後。

小楊在農場工作。(圖/講述者提供)

Aray來到澳大利亞後,通過中介,找了一份農場裡摘蘋果的工作。她要爬上高高的金屬梯,將一個又一個果實塞滿採摘袋,再背著這十幾斤的重擔,從半空中一步一步挪回地面。只要不下雨,每天都要這樣爬上爬下八九個小時,顧不上來喘息,因為摘少了,會被老闆開除。日復一日,天天採摘幾百斤的蘋果,填滿整整8大桶,累到她「時時刻刻想要拎包跑路」。

如此辛勞了三個月,她和朋友實在無法堅持,便帶著賺來的13000澳元,果斷辭職。後來在別人的介紹下,進入肉廠,從一個烈日下的水果工,變成了整日舉著高壓水槍,對著牆壁和地板不停滋水的清潔工。時薪雖然35澳元,但依舊是體力活,要一天到晚攥緊了扳機,虎口生疼。長期的身體損耗,讓她得了腱鞘炎,「每一天夜半醒來,手都無法展開」。

「拚命打工」,幾乎是每一個打工度假者身上的標籤。原因不難理解,因為簽證有時效限制,對於亟需金錢來實現目標的人來說,一分一秒容不得荒廢。但並不是每一個旁觀者,都能理解他們的行徑,網絡上的冷嘲熱諷隨處可見。一些當地華人看不起持有WHV簽證的人,詆毀他們「窮得要死」「來到國外只為賺錢」,對此,Lily很憤慨,「來這不為了掙錢,那我們來這裡幹嘛?」

在她看來,這是因為打工者賺的錢比一些當地人還要多,所以引發了嫉妒和不滿。但他們很少意識到,「這些錢是用時間和生命換來的」。

對大多數的打工者來說,身體上的勞累不可怕,真正可怕的,是找不到工作。找短期工,一定程度上只能依賴於運氣。

小李對此深有感觸。為了湊齊在偏遠地區工作的時間,在做了三個月建築工人後,他動身前往了一個偏僻的小鎮,本來以為馬上就可以找到工作,結果到了之後才發現,「全世界的人都來澳大利亞打工了,狼多肉少。」

雪上加霜的是,那時候他剛買完車不久,還花了一筆錢去考取開叉車的執照,在付完四個禮拜的房租後,全身上下只剩下了500塊澳元。為了生存下去,他顧不上挑三揀四,到處找工作。起初找到過一份剪葡萄的活,在農場頂著烈日,舉著剪刀,站在一人多高的葡萄架下,「曲項向天歌」了一天,脖子都快斷了,還是被辭退了。原因在於他作為新手,卷不過來自其他國家的打工者。

打工者有的來自日本、韓國,有的來自法國、馬來西亞。他們少則剪了三十幾箱,多則剪了七十幾箱,小李雖然勉強完成了28箱的最低要求,卻位列倒數第一,「沒想到作為一個中國人竟然卷輸了」。

他著急忙慌地找到新的工作、一份搬運箱子的活——每個箱子十公斤,搬一個箱子有不到一塊錢的收入,只能幹一天。

一天裡面,他足足搬了五百多個箱子,換來了400多塊澳元的現金。靠著這一筆錢,他支撐了一個月,直到進入了當地一家肉廠,開起了叉車。

小李在肉場開叉車。(圖/講述者提供)

不過,就算想要踏踏實實賺錢,打工者偶爾也會遇到意想不到的難題。小楊在紐西蘭工作時,曾遇到過黑心老闆。那是在一家印度人開的農場,她四點起床,踩著露水,每天工作四個小時,「半截小腿都是濕的」。辛辛苦苦地摘了十一天的草莓,等到結算工錢時,卻發現老闆只給了440紐西蘭元。在當時,紐西蘭的最低工資為一小時16.5紐西蘭元,這顯然並不合理。她不是沒有嘗試過勞動仲裁,可最終也沒有等到任何結果。

對打工者來說,這不光損失了金錢,也浪費了寶貴的時間,尤其對於有著堅定目標的人來說,可謂打擊沉重。乃至離開了紐西蘭多年,提及這件事,小楊依舊難以釋懷,「我永遠不會原諒他們。」

「我太想擺脫自己的命運了」

每個人在出發前,都擁有出走的決心,和必須要出去的理由。

小李是想成為跳傘教練。2022年時,他曾去美國做過一段時間的夏令營輔導員。正是在那裡,他取得了跳傘運動員執照。從運動員到跳傘教練,需要累計跳傘五百次,這離不開大量金錢支撐,如果僅靠國內的那份工作,幾乎是不可能的事情。

小楊想攢錢留學。作為黑龍江普通家庭的孩子,為了「賺錢存學費去讀幼教」,她選擇以打工度假的方式曲線救國。2018年,她成功申請到去紐西蘭的機會,十八歲的年紀,孤身一人出國打工。3萬多元保證金是和親戚借來的,全身上下只帶了1000元新幣,頗有些破釜沉舟的味道。可惜打工了一年,最後雖然攢下了五六萬元人民幣,面對三年三十幾萬的學費,想要留學,「有點兒做夢」。

簽證期滿後,她不得不返回國內,重新進入高中。畢業、高考、進入大學,人生似乎走上了一條按部就班的道路,不過在內心深處,那個要去留學的念頭卻始終未曾熄滅。於是在2023年,隨著大三學業結束,小楊捲土重來。這一次,她瞄準了澳大利亞,依然是打工,依然是攢學費。

Aray來到澳大利亞,是為了還買房的錢。2023年,她跟親戚朋友借了十萬塊錢,湊齊首付,在成都買下了一處住宅。按照原本的計劃,只需一年,就能還清借款,然而她忽然接連遇上了兩次降薪潮,月薪直接降到了7000塊。

Aray在國內工作時的公司。(圖/講述者提供)

既要生活,還要顧及每個月2900元的房貸,還債壓力陡增。她想過辭職另尋出路,可放眼一看,教培行業不景氣,其他公司一樣哀嚎遍野。後來是在朋友的慫恿下,她決定申請WHV簽證,到澳大利亞試試看。她之前沒有出過國,對於澳大利亞也一點兒不了解,「只知道能賺錢,就來了」。

阿橙來到紐西蘭之前,是浙江一家初中里的英文教師。出國的原因是對工作感覺到疲倦,「每天都要板著面孔面對學生」。另一個重要原因,則是為了躲避「催婚」的困擾。儘管那時她只有27歲,卻已經被家人視為大齡剩女,「被迫每周都要去相親」,好像在完成KPI。

明明一件很個人的事情,卻變得像公開處刑,這讓阿橙感覺憤怒,也感覺無奈。2019年,她決定按下暫停鍵,瞞著父母,悄悄申請了簽證,帶上存款到紐西蘭待上一年,與其說是為了放鬆心情,倒不如說是為了避避風頭。

阿橙在紐西蘭摘藍莓。(圖/講述者提供)

一個有意思的現象是,持有WHV的中國大陸打工者里,男女比例並不相當。據小李的觀察,女性比例要占到七八成。

阿橙認為,是因為WHV給了女性一個可以「喘口氣」的機會,「比如說女孩子大學一畢業,好像結婚就要提上日程,但男孩子就算到30歲,也沒有那麼大的壓力。」

而Lily看到的,是那些像她一樣沒有拿到太多好牌的普通女生,WHV成了她們渴望改變命運的救命稻草。

Lily清楚記得,2017年自己第一次申請WHV時,是在網吧,兩台電腦、一台手機,從早上6點搶到10點,沒搶到。她直接摔了滑鼠,眼淚突然爆出來,根本止不住。

那是一種孤注一擲後的絕望。那時候她做著月薪2700元的工作,還遭遇男友劈腿,「班也上不了了,因為在公司里有太多回憶,在成都待著的每一天,我都感到快要窒息了,我必須離開。」

她還想過很多plan b,澳大利亞申請不到,就申請去紐西蘭,紐西蘭也去不了,就去全球窮游。從窮游論壇上,她知道,人總會有辦法活下去的,有從義烏進貨,然後去東南亞擺地攤的;有從上一個國家進貨,然後去下一個國家賣的;還有用旅行經歷變現的、代購的。要是途中完全掙不到錢,她就去打工換宿,甚至想過要去美國或者歐洲做Au Pair,幫本地中產家庭帶孩子。

後來一位網友因為英語沒過,要了她的信息,從外地隨意登陸試試,竟然搶到了名額,就給了她,仿佛命運的安排。

「我太想出國了,太想掙錢了,太想擺脫自己的命運了。」

她將自己稱為「貧窮女孩」:普通學歷,普通樣貌,普通出身,在重男輕女家庭養成了自卑感和討好型人格——從小到大,爺爺奶奶沒有給她過過一次生日;每次和堂兄弟玩耍,最怕發生意外,因為不論對錯,挨揍的永遠只有她自己。

(圖/《狗十三》)

窮游、打工度假,對很多年輕人來說還充滿浪漫色彩,在海外從事體力工作,也成為打工人跳出牛馬日常、憧憬「遠方」的網際網路敘事。

但真正走出這一步的女性,她們的畫像並不浪漫,社交平台上WHV相關內容的評論區,充滿了類似的掙扎:

「24歲的貧窮女孩,國內月薪1w養一大家子。」

「24歲本科畢業,家裡有個弟弟父母的錢都是來托舉他的。」

「26歲,中專畢業,英文不行,在國內容易焦慮,想出去。」

「初中畢業就開始輟學,恍恍惚惚進入社會工作,負債二十多萬,打工三年還清所有債務還存了三十來萬,想去澳洲留學卻發現各種門檻,沒有雅思,沒有學歷,目前迷茫。」

「普通人,縣城都沒房,英語稍微還行,想出國(打工),有沒有女生一起,賺點錢,看看世界,回來東北買房躺平。」

Lily也很早就憧憬過「流浪的感覺」,那是和逼仄現實相反的「廣闊的世界」。剛上大學時,她讀到一本有關旅行的書,書中作者獨自乘坐火車穿越西伯利亞的故事,讓她深受震撼。於是等到大二暑假,靠著寫網文賺來的積蓄,她開始一路窮游,如同一個吉普賽人,走遍了東南亞幾個國家。

大學畢業,為了攢夠去澳大利亞的備用金,她努力工作,但旅行社的工作再怎麼省吃儉用,也要個一年半載。遭遇背叛後,她也沒想到人可以爆發出驚人的能量,沒有向父母求助,她獨自花了幾個月,用信用卡給別人訂機票套取現金的方式,終於湊齊了費用。

出國打工看似是一個重大的決策,但一定程度上,其實每個人都是在碰運氣。面對無法確定的未來,人們就像是走在一條沒有燈光的街道,除了方向,前方一切全然看不清晰。

要不要回國?

WHV一年期滿後,所有人都要面臨「要不要回國」的決定。一些人結束「暫停」、回歸國內的生活,一些人的人生軌跡則在「意外」中被改變了。

小李攢夠錢去當跳傘教練的計劃擱置了,主要是因為遇到了愛情。不過,從國內211國企打工人,到澳大利亞肉廠叉車司機的生活,對小李來說本身也充滿了「逆襲」的味道。

在國內時,靠著每月五千塊的工資,小李只能選擇合租,蝸居在一個小小的單人間裡,出行要麼公交、要麼地鐵。在澳大利亞,他靠著打工賺來的錢,很快就在墨爾本獨自租了一套高層公寓,地點位於繁華的市中心,房間有著漂亮的落地窗,一個禮拜的租金300澳元,跟收入相比,不痛不癢。兩個月後,他又花了8000澳元買了一輛二手寶馬。

小李在墨爾本租的高層公寓。(圖/講述者提供)

之後在肉廠工作期間,他結識了現在的澳洲女友。「如果和女友發展順利,我會留下來。」

阿橙因為在幼兒園照顧小孩子的兼職,發現紐西蘭的教育更遵從兒童天性,順其自然,不需要去刻意扮演嚴師的角色,這使得她重新燃起了做教師的熱情,2020年WHV一到期,她便重新走進學校,去讀教育專業。畢業後,阿橙留在了當地,成為了一名教師。

阿橙在一個學校看到學生的手工課。(圖/講述者提供)

也有人選擇離開。

Aray打算回國。在她看來,打工收入雖然高,但相較於自己降薪前的收入,還沒有高到自己非留下來不可。她覺得留在澳大利亞打工過於辛苦,不光損害身體健康,也「看不到任何事業發展」。在還清了十萬塊錢的債務後,她決定明年年初就回國,回歸到老本行。這或許與性格也有關,「以前我覺得自己獨立生活能力特彆強,但現在離開了自己的圈子後,我覺得自己並不適合獨自生活。」

小李的一個朋友在肉廠工作時,因為受不了體力工作,罹患了重度抑鬱症,最終不得不回國治療。「他追求的不一樣。」小李回憶道,「他在國內有房有車,有很好的物質條件。來到這裡後,他常常抱怨不知道來這邊是為了什麼。」

Lily也認識WHV到期後,決定回國的打工者。她們的共同點是,家庭條件較為優渥,沒做過辛苦的工作。在Lily看來,「他們只是過來體驗一下人生」。

而對Lily來說,在澳大利亞這幾年,是她所謂的貧窮女孩「逆天改命」的幾年。

「我也不是一下子就下定決心的,有時候也是被逼著往前走。」而一次次被逼到牆角時的堅持和勇氣,則讓她看到了自己的更多可能性。

在她看來,讓她一步步走出困境、一步步越來越好的,是「跳出了窮人思維」。

Lily在社交平台分享「跳出窮人思維」。(圖/講述者提供)

打工的前兩年,她一直活在不斷打工卻依然匱乏的焦慮中。

直到在澳大利亞的第二年,因為找不到偏遠地區的工作機會,Lily沒有辦法第三次續簽WHV,她第一次面臨去留的抉擇。

思考再三,她決定像許多留在澳大利亞的打工者一樣,申請了一所商科學校。花掉六千澳元學費,卻迎來變化。

持有學簽的人,每兩周可以工作40個小時打工掙錢。她先在一家中國餐廳工作了一個月,後來又考取了酒牌,換到了一家酒吧里做酒保。雖然那時候還在靠韓國壽司店賣不出去的壽司免費救濟,住在車庫裡、「房東停車的地方和我住的地方就堆了幾個紙板隔開」,但加上小費,帳戶里的存款開始多起來了。

等到疫情來臨,澳大利亞政府解除了留學生的打工限制,她進入了拚命工作的狀態,最高峰時,身兼三份工,不停奔波在飯店和酒吧之間,每天只有三四個小時用來睡覺。那一年,她賺到了在澳大利亞最多的一筆錢——稅前10萬澳元,將近47萬元人民幣。

2021年,學簽即將到期,Lily又一次站在了十字路口。是去,還是留,一時難以選擇。

尤其是疫情期間得了新冠被房東催著搬出去時,她甚至想到訂機票回國了。那時候她一個人被滯留在偌大房子裡,沒有水,沒有電,躺在床上動彈不得,還被迫多花了1000多澳元把整棟房租下來。

「存的錢早已超出了我這窮人的預設,孤獨無意義感也達到了極致,我該跳出這個牢籠了。」

可是當收到航班取消的消息時,她突然如釋重負,「我竟然慶幸我走不掉」。

她說不清楚是在哪個瞬間真切地知道自己想要留下來,或許是想到那些對她說她笑容很美一定一直笑的人,或許是留戀每天熱心載她回家的同事,或許是對回國後面對家人無休止爭吵的恐懼,或許是還想多看看這裡的藍天白雲、朝霞、晚霞。

Lily再去農場摘草莓,已是「遊客」。(圖/講述者提供)

「在這麼艱苦的人生里,如果我連自己喜歡的東西都不去追求,那我這螺絲釘人生里,可就真的只剩下苦難了。」

她決定繼續申請一所學校,換來又一個兩年學簽。2023年,她來到了西澳城市珀斯,進入一家護理學校,開始了研究生學業。半年後,她開始獨自做起了護理工作,時薪最高達到65澳元,節假日可達90澳元到110澳元。

從打工旅行到讀書轉型,Lily在澳大利亞度過了一個女孩最寶貴的7年。除了一次次實現「賺錢」目標帶來的自信,她發現內心深處的某些東西也被默默改變了。

讓自卑感消失的東西,也許是在酒吧工作面對不公時說出的「I quit」;也許是澳洲男友在外出聚會時把肉打包溜回來投食的偏愛。但最重要的是,「只有我自己知道,我戰勝了多少了自己才到今天」。

Lily和男友。(圖/講述者提供)

Lily現在一邊實習一邊做上門護理的工作,給老人喂藥、洗澡、陪老人社交。曾有老人誇張地對她說:你知道有的人一進門就能把屋子照亮嗎?你就是那個人。

還有位90歲老人拉著她聊了兩個小時自己和去世的妻子的愛情,結果時間到了,做飯、洗澡、喂藥一件事都沒做。

老人馬上拿出藥往嘴裡倒:好啦,藥我吃啦,飯我等下再慢慢吃,你走吧。不過離別前,給我個擁抱吧。

他送她到門口,說門口的燈是專門為你們安上的,這樣晚上你們下班出來,就能看到回家的路了。

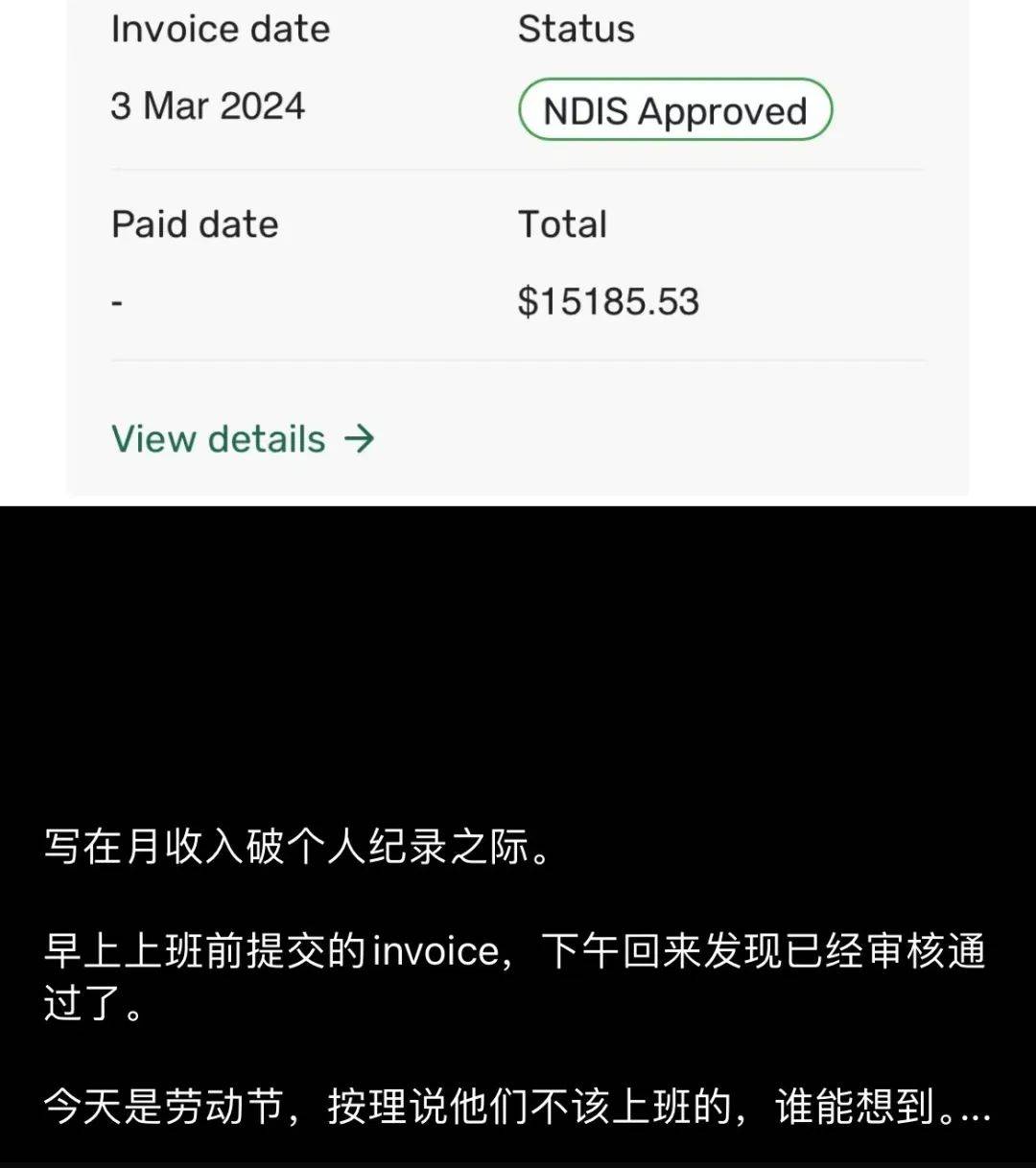

Lily曬出在澳洲最高的月收入,1.5萬澳元相當於7萬元人民幣。(圖/講述者提供)

(文中講述者均為化名)