本文經授權轉載自

鳳凰WEEKLY

(ID:phoenixweekly)

作者:饃王

這屆年輕人在追求「暫時躺平」的路上,總能給你搞出新花樣。

這不,今年年初,一種叫「青年養老院」的場所悄悄誕生。

在半年多的發酵之後,已經呈烈火燎原之勢,開遍大江南北。

在社交媒體上隨便搜索一下,恨不得能跳出來一萬個自稱「青年養老院創始人」的帳號。

泛濫程度堪比「廠牌主理人」。

「青年」和「養老」這兩個八竿子打不著的東西,到底是怎麼搭上關係的?

給年輕人「養老」,真能賺錢嗎?

這屆年輕人

爭當小老頭和小老太太

觀察現有的青年養老院,可以大致分為兩類:

第一類,是面朝黃土背朝天的「接地氣」型養老院;

第二類,則是走精緻到底路線「文藝中產」型養老院。

先來看數量最多最普遍的「接地氣」型。

這種養老院,幾乎就是一個中國古代的「小農經濟」模擬器。

無論之前的人生是什麼貓頭鷹轉世級別的夜行動物,只要來了這裡,一律要把作息糾正到「聞雞起舞」。

舞的也是我們的傳統文化:「太極拳」和「八段錦」。

清晨7-8點陽氣騰升之時打完八段錦,再人手一個小坐墊,進深山裡打坐。

(圖/《去有風的地方》)

喜動的朋友也有自己的項目:打水仗。

有朋友到這裡也許發現了,這些項目的共性是:免費。

不僅免費,入住的年輕人們甚至可以賺錢。

對於青年養老院的陶淵明們來說,種地是必不可少的項目。

大多數義工租客都是依靠這個項目,減免了大頭的租金。

袖子一擼,襪子一甩,兩條腿插到泥地里,抄起耙犁就開始翻土澆地,一天下來,累得滿身大汗。

但是相對的,來源於自家的無公害蔬果不會去任何別的地方,而是直接送上餐桌。

出行沒有公交汽車,輕則復古踏板摩托,重者坐敞篷拖拉機,一人出門,全村皆知。

滿滿都是在世外桃源里,自己自足的充實感。

(圖/《去有風的地方》)

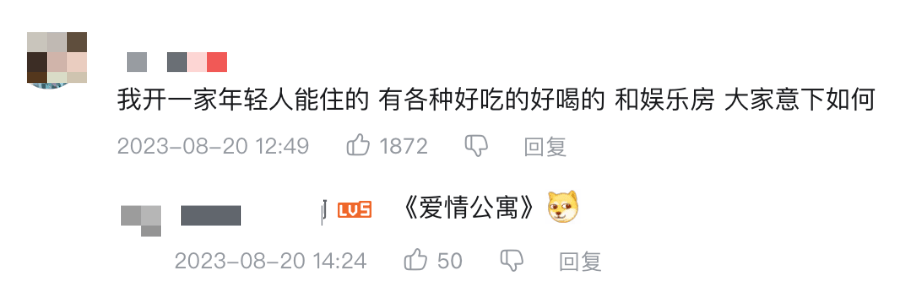

看完這種「古風」養老,再轉向另一邊。

畫風可謂是天壤之別。

跟深山老林的接地氣版不同,中產版的養老院,要麼在近郊地區,要麼在城市裡鬧中取靜。

和城市生活,有一個藕斷絲連的關係。

在這裡,每個早上,租戶先要用一杯手沖咖啡喚起清晨。

給你沖咖啡的可能是養老院的榮譽員工,也可能是同樣跑來「躺平」的兼職咖啡師。

(圖/pixabay)

喝完咖啡之後,可以加入插花等陶冶情操的項目。

為今天的心情打上一個香型的底調。

露天圖書館和大閱讀桌,自然必不可少。

雖然,如果你想把這學習勝地拿來打牌,也不會有人攔著你。

(圖/pixabay)

十年前搞民謠的那幫人,在十年後終於成了中產了。

在每晚必備的吉他彈唱環節,看著周圍人一個個接到吉他,張口就來,就好像擊鼓傳花到我這突然停了。

難道整個中產行列里,只剩我一門樂器也不會了?

俗話說得好,什麼團長帶什麼兵。

在文藝型養老院,哪怕創始人,都自帶超長title,要麼是高端海歸身份,要麼是美院背景。

儼然一副上流社會的弄潮兒的模樣。

敏感的網友,在閱讀到介紹文本的瞬間,就馬上聯想起另一位遠在雲南的前輩。

沒錯,如果說鄉村版「青年養老院」是農家樂的超級加強版。

那中產版青年養老院,就是「大冰的小屋」精神續作。

區別只是大冰小屋買一杯酒的價錢,能在這兒住上一個星期。

文藝型青年養老院,名義上養老,實際上卻策劃了一堆35歲以上根本駕馭不住的活動。

項目之激烈,氣氛之火熱,若真有老年人來了,怕是一顰一笑都要牽動醫保餘額。

有人在露天氣墊泳池外加池邊倒立,進行離城市最近的極限運動。

(圖/pixabay)

有人追著電動車跑四驅車比賽。

原理是人拿著帶磁力的推桿,控制小車的方向和速度。名義上是賽車,實際上是賽跑,人跑得越快,車跑得越快。

堪稱車形逗人棒。

到了晚上,燒烤是必備的團建項目。

下午抓的魚,晚上就換了一種香氣逼人的方式陪伴我們。

桌上一打打的百威,直到第二天一早都沒人來收拾——所有人都還在宿醉的餘韻里。

要麼35歲以上不許入內呢?但凡換一副老十年的肝,都禁不住這通造。

你或許討厭團建,因為跟上班碰見的是同一批人。

但如果把團建的活動,放在一群興致高漲的同齡陌生人身上,後果就是i人變e,e人上天。

(圖/pixabay)

大家緊密團結的樣子,就像石榴籽緊緊抱在一起。

租金到期之後,大家還會坐在一起分享幾天來的心得和感受,再加上拍攝畢業照的結院項目。

所有人都仿佛重走了一遍學生時代。

戀戀不捨的樣子,看得陳桂林都手癢。

(圖/抖音截圖)

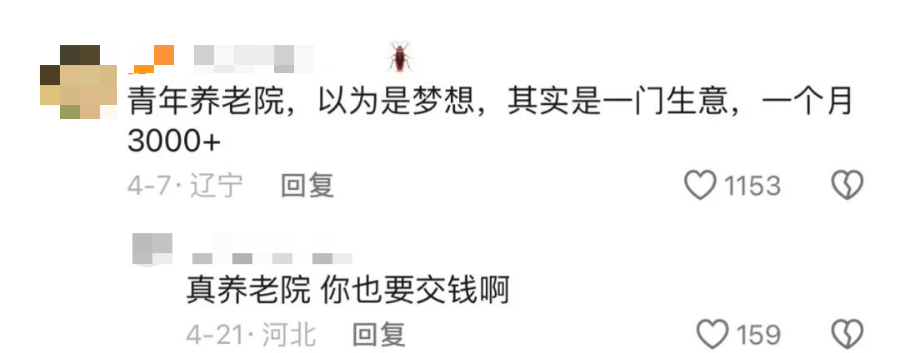

青年養老院,夢想還是生意?

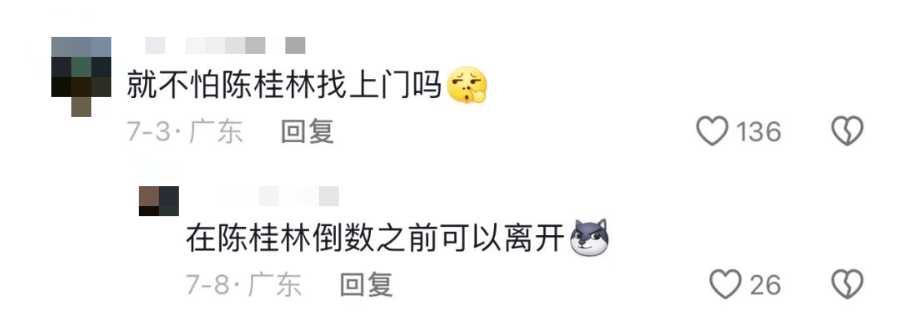

雖然優點眾多,還是有很多網友對青年養老院並不買帳。

認為它的金錢氣質,遠大於理想。

(圖/抖音截圖)

事實上,確實如此。

大多數租客在中產版青年養老院的租期,大多在3-5天。

院裡舉辦的活動,也大都是短期高密度的特點。

就算是大多數人都互相認識的「接地氣」版青年養老院,絕大多數的租期也停留在一周到15天。

真正能堅持常駐的年輕人,並不多。

而即使名義上能夠以工代租的養老院,在大多數情況下,仍需要租客繳納一個底線租金。

不過出人意料的是,青年養老院的租金,其實遠低於網友的想像。

對冬夏淡季來說,一個非一線城市的青年養老院租金,在1500-1800/月。

就算是一線城市近郊,如環京環滬地段,也大有近100元/天的選項可供選擇。

在這一套底金里,除了房費和床位費,通常還包括了水費電費和wifi費用。

而像雲南大理等背包客密集區域,同樣的價格甚至會包含一日兩餐的飯錢。

於是,在一線城市每個月花著兩倍錢、摳摳搜搜住著老舊小的網友們,看到養老院的價格後立刻倒戈,爭著要做「青年養老院」的精神股東。

(圖/小紅書截圖)

青年養老院有這麼大的占地面積,在資產分類上,按理說屬於重資產,投資前應該謹慎觀望。

可為什麼,全國可以一下子開出那麼多家,又為什麼能把價格打到這麼低呢?

實際上,創建一個青年養老院的成本,非常低廉。

在社交平台上搜索「青年養老院」,能看到很多養老院施工現場。

有直接爆改自家大別墅的。

有低價租用廢棄農家樂改造的。

可以看到,絕大多數青年養老院,不是從經營不善的農家院、民宿、青旅,低成本整改而成,就是直接用自家房自家地。

(圖/pixabay)

這幾者經營所需的硬體設施,相差無幾,只需更新一下電力和網絡。再加建一片特色活動區域,就可以在硬體上「無痛轉型」。

可以說,「青年養老院」是民宿、青旅、農家樂經營形式衰落後,在「自救」或「抑制虧損」的過程中,產生出的新概念。

盈利模式,甚至可以直接照搬從前:

雖然正餐免費,但提供酒水飲料和咖啡,可以另行購買。

房間和公共空間免費,但是額外的各種「療愈」活動、社交活動,可以另行繳費參加。

再加上會員制收費,承辦婚禮、團建、年會等大型活動的老套路。

可以說是整個品類盈利方式的集大成者了。

根據一位老闆的現身說法,客源相對穩定的青年養老院,日收入一般穩定在2500元以上,月收入通常都在10萬元左右。

有朋友好奇了,說了這麼半天,哪哪都跟以前一樣,憑什麼它火了呢?

(圖/小紅書截圖)

這裡就要說到青年養老院和前輩們比最大的競爭力了:租戶生態。

青年養老院的日常活動項目大多是流動的,流動速率取決於租戶「技能庫」的豐富程度。

畢竟,在這個知人知面不知心的地方,你眼前這個滿臉是土吭哧吭哧拔蘿蔔的姑娘/漢子,既可能是年薪百萬的大廠高管,也可能是已然財富自由的自媒體博主。

甚至可能遇到你家孩子的班主任。

這些個身懷絕技的租戶,在青年養老院最愛乾的事情,就是讓你在不知不覺中,占上大便宜。

有人以35塊錢的骨折價,享受了北上廣美發總監級別的造型服務。

還有人免費上了半天朝陽大悅城258元一小時的diy砂輪陶藝課。

對於那些暫時失業,或對職業生涯何去何從陷入迷茫的朋友,更是有機會直接進入vip職業策劃班。

再比如說,你永遠不知道午飯里那道酒樓級別的老麻抄手,出自誰手。

甚至連早班的咖啡師傅,都是租戶友情客串的。

這種鼓勵租客使用和展示技能的特點,正在對年輕人們構成致命的吸引力。

雖然做的活計,和平時上班一模一樣。

但卻在人生中頭一次,對自己打工時使用的傢伙什,產生了好感:

原來我平時在做的事情,真的能幫助到別人。

很多人從最初的嘗鮮,到半全職的義工,以工代租,提前開啟頤養天年的模式。

人員結構的豐富程度,連醫療系統,都快能分出急診和門診了。

(圖/小紅書截圖)

見識了以上高質量養老搭子們,非常有理由相信:

就算是世界末日突然來臨,抓一把青年養老院的租戶放到諾亞方舟上,就可以撐起延續整個人類文明的重擔了。

養老養老,何必是老?

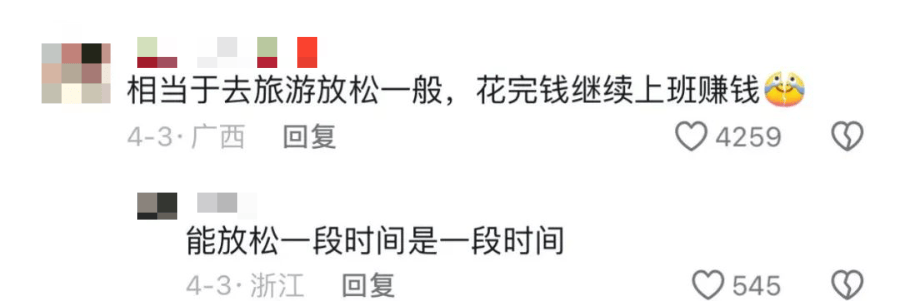

卷到極致的年輕人們,正在生活中尋找各種突破口來疏解自身的壓力。

有人奔向荒野,有人深耕city。

更有人,在全國尋找阿勒泰平替。

而這批另闢蹊徑住進養老院的年輕人,更是被譽為「少走了40年彎路」。

其實,早在「青年養老院」普及之前,普通養老院,就已經接待過一撥尋求躺平的年輕人了。

(圖/bilibili截圖)

這些年輕人住進養老院之後,有的跟爺爺練軟筆書法,有的跟奶奶比訓練思維用的「反應測試」儀器。

簡直可以稱為「早衰式養生」。

然而,不管渴望心靈休憩的年輕人們如何欺騙自己,普通養老院畢竟不是年輕人的天下,難以找到那份「安心」和「歸屬感」。

(圖/bilibli截圖)

可青年養老院,卻真正把「給迷茫的打工人們提供情緒價值」這事給玩明白了。

這裡不僅可以提供一種徹底放鬆的生活方式,還能賦予一種在外面提著燈籠都找不到的「高價值感」:

不管你在社會上從事什麼行業,也不論你的工作水平高還是低,到了青年養老院裡,只要把平時乾得紕漏百出的工作隨便露兩手,立刻就能收穫一屋子迷弟迷妹。

只要你掌握的技能是在坐各位沒見過的,你立刻就成了八仙過海中的一仙兒,和其他身懷各色技能的養老搭子們「各顯神通」。

(圖/bilibili截圖)

工作之所以會使人積累這麼大的無力感,是因為目力所及的人們,都做著同樣的事情,稍稍慢下腳步,就隨時會被代替。

焦慮的情緒,已經變得越來越普遍。

可在這個有社會各界人士「隨機」出現的青年養老院裡,年輕人重新發現,原來自己掌握的技能放在整個社會的範疇里,是如此獨特。

原來自己放在整個人類的範疇里,也是如此具有不可替代性。

青年養老院,正是靠著「住戶生態」中,對人們本身價值的認可,一步步成為了治癒年輕人身心的港灣。

就像在嘈雜的社會裡工作的螺絲釘,突然變成了上帝視角,開始俯視自己這個角色,在如何以力所能及的方式,給他人帶來正面的力量。

有人說,青年養老院讓他想起了在大學宿舍的生活。

會在晚上10點鐘停電後宿舍夜聊,圍爐暢談對未來生活的憧憬和期望。

(圖/bilibili截圖)

也有人說,把青年養老院裡度過的時光,當成一次短暫的脫離。

在這短暫的時間和有限的空間裡,沒有kpi和okr,假裝自己是一個悠閒生活的人,好好養一養自己。

(圖/bilibili截圖)

從某種意義上來說,青年養老院是更適合中國寶寶體質的「鄉村迪士尼」。

疲憊的人們在這裡充滿電。

再拾起勇氣和熱情,面對真正的生活。

本文轉載自【鳳凰WEEKLY】