地球上到底有多深?

人類能探測到的最深是俄羅斯凱馬揚挪特峽谷,屬於陸上最深處,深度為2.4公里。

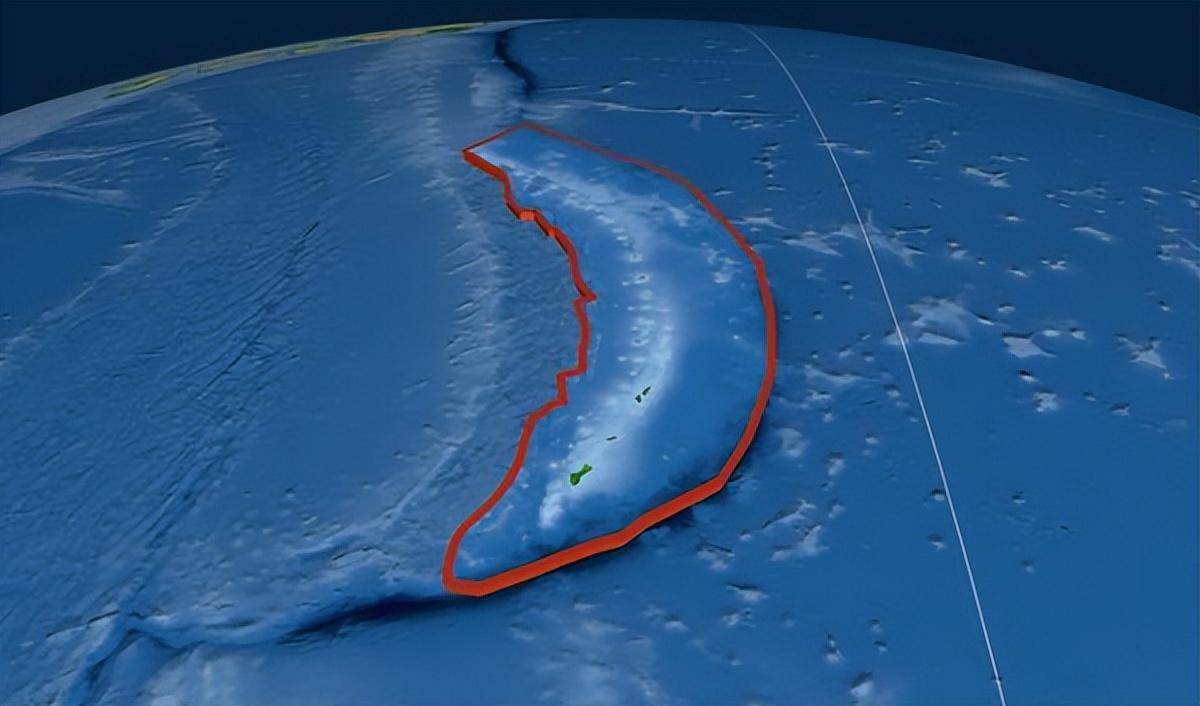

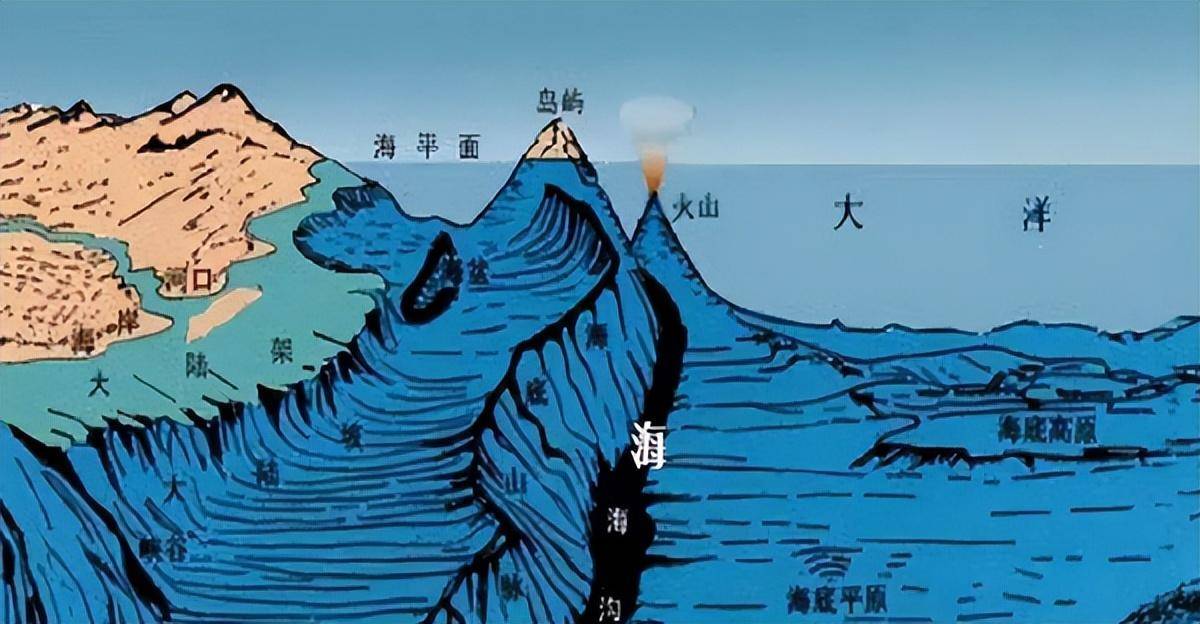

地球最深的海溝是位於西太平洋馬里亞納群島東溟南方的馬里亞納海溝,最深處達11公里。

馬里亞納海溝的最深處有多深?

為何地球上的水會被吸入馬里亞納海溝?

馬里亞納海溝又是如何吸走的這些水?

但是,即使是海底探測器,也沒有一個探測器能夠下潛到馬里亞納海溝的底部,海溝內部的環境可以說是惡劣至極。

那麼,為何馬里亞納海溝的最深處會有一百萬年的水?

一、馬里亞納海溝有多深?

馬里亞納海溝也被稱為馬里亞納海溝群,由於馬里亞納海溝群是距離美濟奧火山群最近的海溝群,因此也被稱為「美濟奧-馬里亞納海溝」,也是地球上最深的海溝。

在地球上有很多海溝,但是馬里亞納海溝是世界上最深的海溝。

馬里亞納海溝大體上是由兩個海溝組成的,一個是美濟奧海溝,另一個是馬里亞納海溝,在一億年前就已經形成。

兩個海溝的間距可以說是非常的短,甚至可以用「咫尺天涯」來形容。

馬里亞納海溝最深處能看到的岩石,始新世沉積物露出的顏色可能會帶有灰色,但是海溝的絕大部分區域都是黑色的,所以又被稱為「黑海溝」。

美濟奧-馬里亞納海溝群位於馬里亞納群島的東溟南方,直到1960年8月14日,土星五號的運載火箭將上面的噴氣器「田納西號」號送入太空,往馬里亞納海溝的最深處投放了一顆衛星,衛星探測到馬里亞納海溝的最深處是11034米(11公里)。

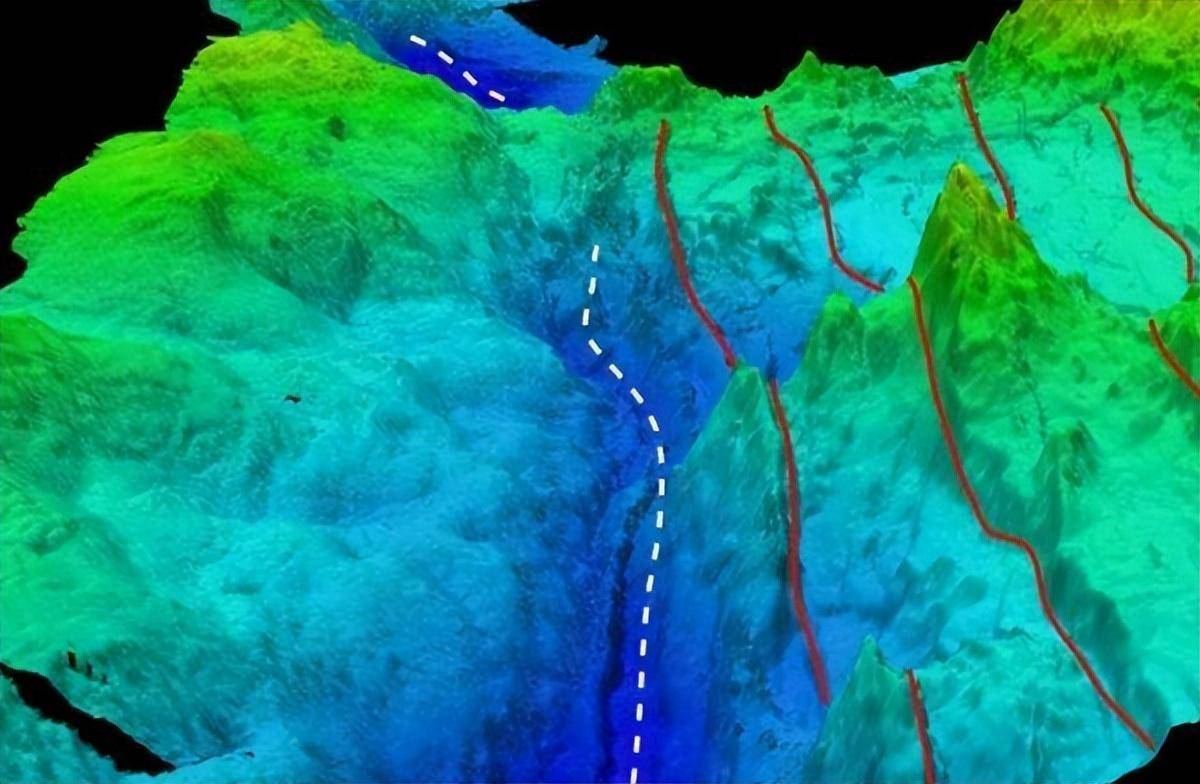

有科學家用船隻在馬里亞納群島附近測繪海底地形,對馬里亞納海溝的最深處進行了探測,最終發現馬里亞納海溝的最深處甚至可以達到11034米,這也是科學家第一次用船隻測繪大洋的深度。

當科學家將深度數據公布出來後,馬里亞納海溝成為世界上最深的海溝。

而在此之前,科學家已經用海底地震儀探測到馬里亞納海溝的最深處,推斷出馬里亞納海溝的最深處的深度大約有10.5公里左右,但是由於當時儀器的精準程度還有待提高,因此無法判斷最終的深度。

後來,科學家經過一番測量,最終測算出來的馬里亞納海溝的最深處有11公里左右。

但是,由於馬里亞納海溝的最深處處於地殼板塊的相互碰撞的地方,因此很容易引發地震,這也是科學家無法派遣潛水員下潛到達海溝的最深處的原因之一。

馬里亞納海溝的水溫也非常的低,大約在零下一百多攝氏度,所以潛水員即使有夠大的膽子,也無法抵禦極低的溫度。

二、馬里亞納海溝的形成。

那麼,馬里亞納海溝是如何形成的?

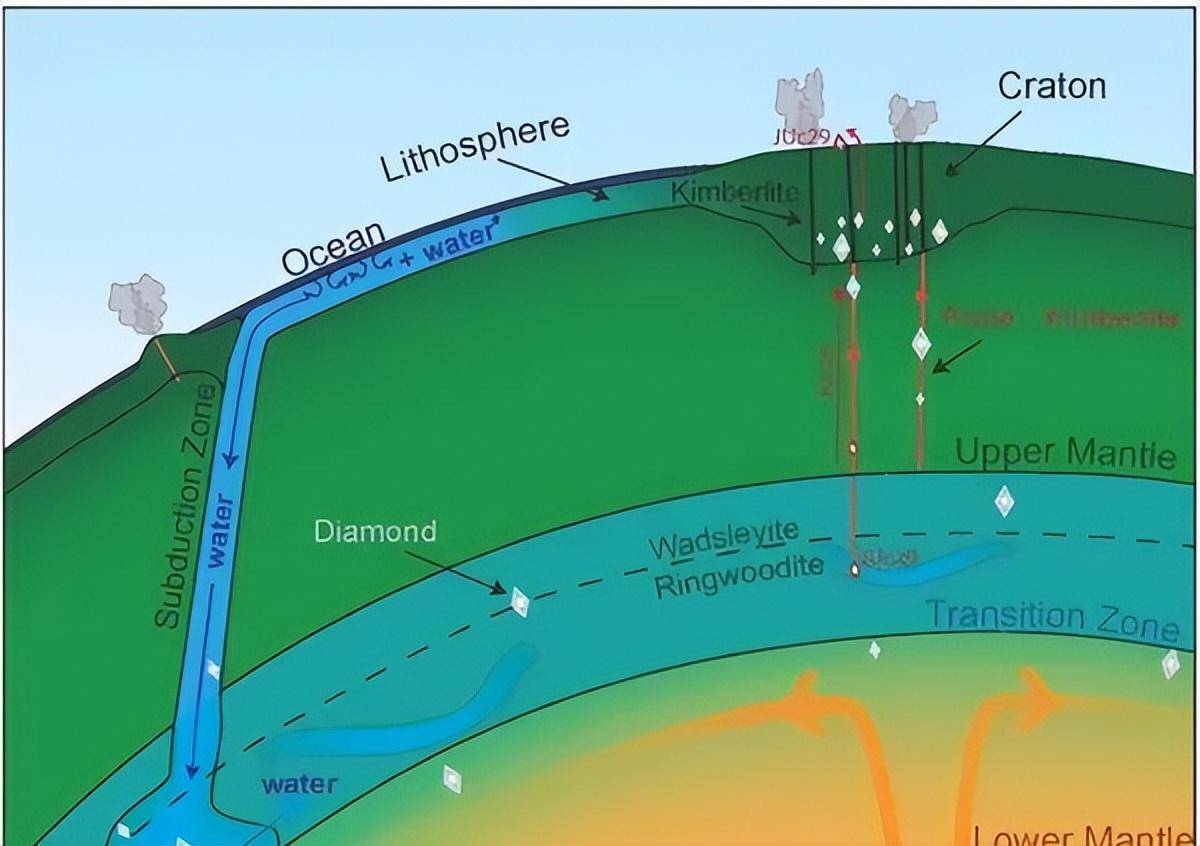

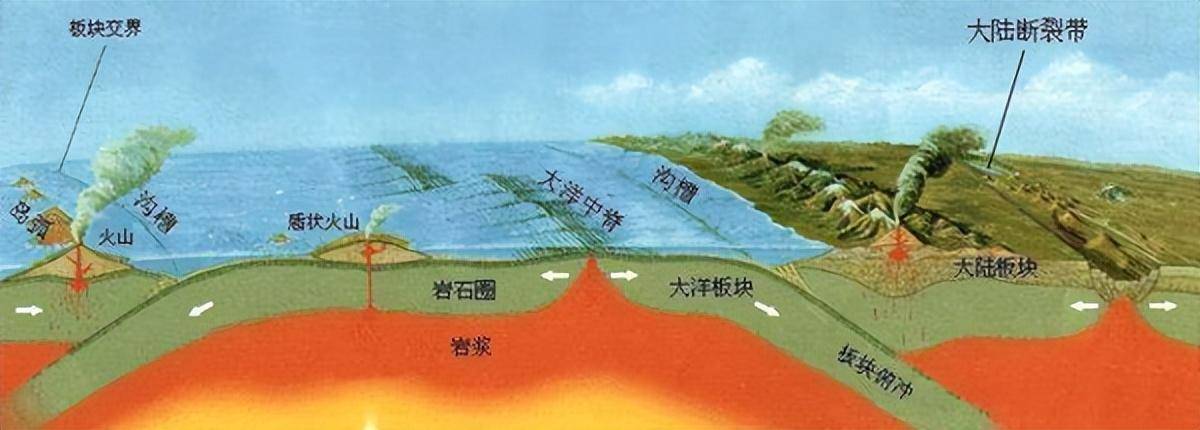

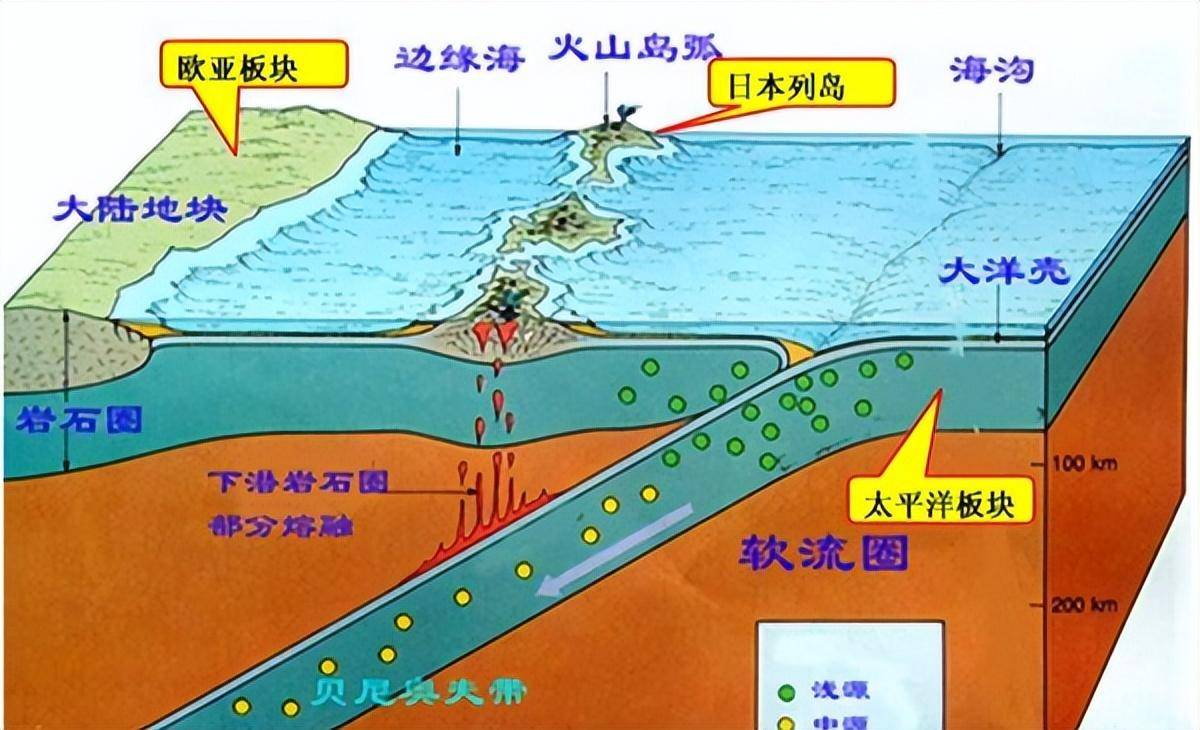

馬里亞納海溝是在西太平洋板塊和菲律賓板塊之間形成的,由於這兩個板塊之間的相對運動是向東方向的,所以菲律賓板塊就會向西移動,被稱為「俯衝」。

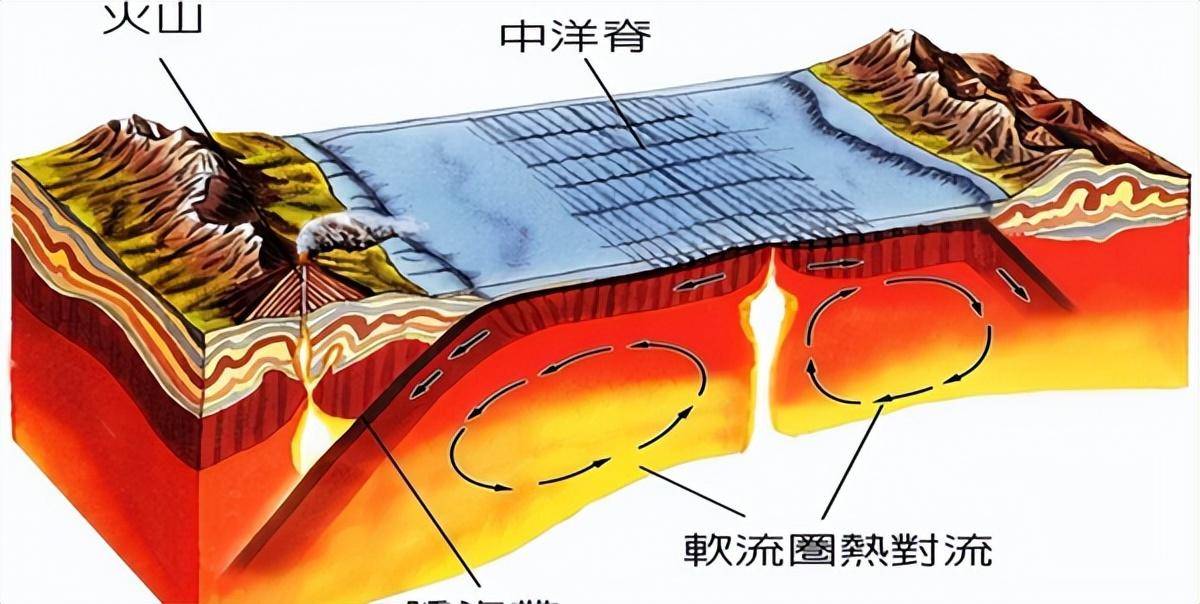

隨著兩板塊相互碰撞,來自菲律賓板塊的海洋板塊就會隨著地殼板塊一起被擠壓,最終被擠壓到底部的地殼板塊下,進入地幔層。

由於海洋板塊的密度比較大,所以會沉入地幔層,這也是俯衝帶能夠形成的原因。

如果是大陸板塊之間的相互碰撞的話,由於大陸板塊的密度比較小,所以不會出現沿著大陸板塊沉入地幔層的現象。

但是海洋板塊就不一樣,由於海洋板塊的密度比較大,所以會沿著同樣的方向俯衝到地幔層。

由於地幔層中含有一定量的熔融岩漿,所以不同密度的地殼板塊會向上浮起,最終進入地殼,所以從表面上看,俯衝帶就是由於板塊相互碰撞形成的地震帶。

馬里亞納海溝就是由於菲律賓海板塊和太平洋板塊之間的俯衝造成的。

當菲律賓海板塊和太平洋板塊碰撞時,由於太平洋板塊比較大,所以菲律賓板塊就會被擠壓,並被擠壓到地幔層。

而太平洋板塊中含有一定量的水分,並且水分也是有重量的,所以隨著太平洋板塊的運動和碰撞,水分會被擠壓出來,最終形成海溝。

並且,由於太平洋板塊的密度比較小,所以會浮到地殼板塊的上層,而菲律賓板塊就會沿著一個傾斜的角度向下運動,最終進入地幔層。

海洋板塊在進入地幔層的過程中,會受到很大的壓力,而地幔層中的熔融岩漿和大氣的高壓可以將水分和大氣中的氧氣化合物進行反應,最終將其轉化為一種化合物,這種化合物就是大名鼎鼎的「雨水」。

在地殼板塊運動的同時,會將這種化合物帶到地殼板塊的下方,也就是地幔層,而海洋板塊的運動也會將水分帶到地幔層。

在經過大氣層和地幔層的高溫高壓環境的作用後,水分會發生很大的變化,最終會形成一種「水化物」,並釋放出熱量。

這種熱量就會導致地幔層和大氣層的溫度升高,最終會形成一個「溫室效應」,這也是現代地球上的「溫室效應」現象,而地球上的海洋和大氣就是從當時的地幔層中釋放出來的。

三、馬里亞納海溝吸水。

在2019年,日本發現馬里亞納海溝正在「吸水」,日本派出一艘名為「大洗和」號的科學考察船,攜帶著世界上最先進的海底地震儀,前往馬里亞納海溝進行探測。

經過一段時間的檢測後,地震儀發現馬里亞納海溝一年中都在吸水,而且吸水的量還非常的大,每年都達到3000萬億噸,而且馬里亞納海溝在不久的未來還會繼續「吸水」。

當地震儀開始檢測時,科學家們就發現馬里亞納海溝內部的環境還有一些其他的特殊情況。

在海溝內部,海水會被吸入到地殼板塊和地幔層的縫隙中,但是這些縫隙是不會滿的,縫隙中會有一部分的空氣,而且地震儀還發現海水被吸入的時間段也相當的長。

科學家們認為,當地震儀檢測到海水被吸入到縫隙中時,也就意味著地幔層中含有一定的「水化物」,這種「水化物」就是海水和地幔層中的礦石發生反應後形成的。

這種「水化物」會被分解為一部分的海水分子,一部分會被分解為氫氣和二氧化碳,而氫氣和二氧化碳都是大氣中的氣體,都會上升到大氣層中,因此有的時候,科學家們也會在火山噴發的過程中,發現有一定量的二氧化碳氣體被噴發出來。

但是,馬里亞納海溝「吸水」並不僅僅是因為地幔層中含有「水化物」,還有一部分原因是來自地球上的各種水源。

地球上的水源循環是非常複雜的,除了地表的水源循環,還有地下的水源循環。

地表的水源循環,很多人都非常的熟悉,是因為它發生在人類生活範圍之內,所以人們能夠觀察到湖泊、河流、海洋以及大氣層中的水分發生的變化。

但是地下的水源循環,就不太為人所熟悉了,因為它發生在地表以下,所以人們無法直接觀察到,只能通過地球內部的磁場和地震等現象,對地下的水源循環進行研究。

地下的水源循環是由地下的水脈和岩石縫隙組成的,水脈和岩石縫隙會對地下的水分進行儲存和傳輸,同時還會將部分的水分和蒸發的氣體帶到地表,參與到地表的水源循環中。

地球上的水源循環是一個複雜而精妙的系統,地下的水脈和岩石縫隙中的縫隙有大有小,但是它們都是由地球上的礦石和岩石等物質組成的,所以它們會對地下的水分起到一定的過濾作用。

當海水進入到縫隙中時,海水中的鹽分和礦物質會被過濾掉,最終只剩下水分和大氣中的氣體,這就是地震儀檢測到的「水化物」,也就是地幔層中含有「水化物」的原因。

當地震儀檢測到「水化物」時,科學家們才發現地幔層中的「水化物」在地震的作用下,這種「水化物」會分解為海水分子、氫氣和二氧化碳氣體,因此有的時候科學家們也會在火山口的地方,發現有一定量的「水化物」,這就是當地震儀檢測到的「水化物」分解後,形成的一種氣體。