70年前的雲龍箔化身鋼筆新外衣,6組失落的工藝穿越時光

上周我們分享了 8 個靠包裝設計變得年輕化的台灣老字號品牌 ,其中一些產品視覺確實煥然一新,讓人如沐春風。品牌的年輕化可以自主進行,許多接近失傳的傳統工藝則需要年輕的設計師們奮力拉一把,幫助其回歸大眾的視野。台灣設計的特點之一就是非常善於挖掘當地有什麼,今天我們依然從台灣設計里找靈感,看看以玻璃、竹子等為原材料的傳統工藝如何被現代設計詮釋,蛻變出延續的生命。

01

用玻璃重新創造光

真真鑲嵌玻璃研究所

第一盞玻璃鑲嵌工藝的檯燈誕生於 19 世紀末期,在巴黎博覽會上曾引起轟動,又因繁複的手工藝而漸漸淹沒在時間裡。真真鑲嵌玻璃研究所(真真)的主理人張博傑,因為一次創作有關光與玻璃的裝置藝術而向鑲嵌玻璃技術的老師傅學習了這門手工藝。2018 年,真真鑲嵌玻璃研究所就誕生了。

張博傑對光影十分迷戀,「光對我來說非常療愈,是出自直覺的那種著迷,沒有原因」,燈具也因此成為真真最主要的手工藝作品。鑲嵌玻璃大多作為燈罩存在,所有的切割打磨都是手工完成。不過在燈罩的造型上,我們很容易看到現代化的線條造型。

真真還會不定期地上線一些用鑲嵌玻璃工藝製作的首飾,其中或許會用到一些舊材料,都是張博傑滿世界收集來的,散發著時間的味道。這些首飾看起來並不順應潮流,但仍然時髦。

每年與一位藝術家跨界合作也是真真對於鑲嵌玻璃的新創造,今年與聲音藝術家許雁婷合作,鑲嵌玻璃變成一塊「黑膠唱片」,也是平坦的燈罩。許雁婷收錄玻璃切割打磨焊接的各種製成聲響,編曲做成專輯《Relight +MUSIC》,「是光 同時也成為光音」。

https://www.zhenzhenlab.com/

02

竹子編成「築子」

築子工作室

作為竹編品牌「築子」的主理人,築鈞起先是對竹編工藝好奇,她希望能靠手工給生活一點新鮮感,因為接觸,最後愛上竹編,還讓品牌誕生,「竹」和「築」也有些音韻上的緣分。

在「築子」的看法裡,「竹材的處理是減法,將一管管竹材分裂成厚薄合適的竹篾;編織則是加法,運用傳統的智慧與對生活的想像」。竹編通常是很有條理的,一加一減,最後編織出器皿理想的模樣。

與傳統竹器相比,築子在整體形態上做了更多減法,讓簡約的風格更適宜現代家居。編法與構造上也有新意,同樣的造型若以金屬材質打造就是隱藏的未來感,但以當地竹材編織則有了人文之風,隨意中帶著生活的溫度。

名為「小島紀行」的擴香系列就是竹編在現代生活里的新詮釋,將竹條卷出各種慵懶的姿態,搭配各種精油,還原自然界最原始的生命力量,以造型和味覺帶人走入森林深處。

在接受採訪時,築鈞這樣解釋擴香系列:「竹編依然被戴著傳統標籤,但竹其實是非常生活化的材料,我想讓它走入日常,所以試著去改變產品的應用性。 像擴香枝除了實用也能有裝飾性,那個轉化就是設計師和工藝師在做的事。」

https://www.chuzicraft.com/

03

在部落里住下來吧

Kamaro'an

輪傘草是生長在花蓮港口部落的植物,和水稻一起在水田裡吹著海風生長。2013 年,從城市回到部落的 Tipus Hafay(林易蓉)與擅長工業設計的張雲帆、劉立祥一起,和部落里精於工藝的舒米・如妮合作,讓輪傘草擺脫了「草蓆」這唯一的宿命。

部落里的族人都漸漸參與到傳統工藝的新生中來,Tipus Hafay 給品牌取名為「Kamaro'an」,這在阿美族語裡的意思就是「住下來吧」。

輪傘草過去都用來製作散熱的草蓆,方方正正一塊,但把它編成圓形,再稍一旋轉,就成為波浪形的燈罩,以植物演繹海洋的形態。Kamaro'an 並沒有給天然材料添加流行符號,他們希望「這種簡單設計能長住在每個使用的日常里」。

和輪傘草系列並行的編織系列則汲取的是部落的編織手法,儘管材料與港口部落關聯不大,包袋的造型、細節處的藤編裝飾都依然有著強烈的部落風格。它們的靈感來自部落族人習以為常的手工家居,是順著部落生長出來的工藝和創作。

其中最值得一提的編織三角包被 MoMA 紐約現代藝術博物館選入展售,從 2018 年到現在都是 MoMA 設計商店的「包袋類最佳銷售產品」。

在 Kamaro'an 的官網上有這樣一句話:家鄉的一切,一年一年揉捏成型現在的我們。對 Kamaro'an 來說,所有的手工藝作品也都是家鄉的傑作。

https://kamaroan-tw.com/

04

猶如龍在雲霧間奔騰

物外設計

想要創作出「猶如龍在雲霧間奔騰」的特殊紋理並不容易,需要 以高純度的銀為素材,運用燒箔技法,配合硫化物與純銀的性質,精準控制顏色變化,才能形塑出罕見的 雲龍箔。物外設計與在京都傳承了百年的西陣織箔屋「楽芸工房」合作,將雲龍箔用於筆具上。

此次進行創作的職人是「楽芸工房」的第三代傳承人村田紘平。用於鋼筆的雲龍箔一部分來自村田紘平的祖父在 70 年前進行創作,留存至今,另一部分則是村田紘平根據祖傳技法的復刻。

雲龍箔的復刻,也是一段漫長曆程。制箔、燒箔、貼箔,要從蠶絲一絲絲、一層層搓出紋路,才能風乾、燒制。環境、溫度都會對製作過程產生影響,最後的每一片雲龍箔自然都是隨機的、獨一無二的,也會經歷失敗的風險,風險背面則是工藝的絕美。

https://www.ystudiostyle.com.tw/

05

竹子的隨機可能會讓你吃苦

范承宗

「早期用竹子的時候,我還是很死板的工業設計師腦,我想讓竹子配個金屬件,就會去針對竹子做個金屬件,然而每一根竹子都是隨機生長的,想弄成統一規格真的很痛苦,後來才頓悟竹子本來就不精準,如果你硬要讓它變成規格材,它就讓你吃苦。」

在摸索竹藝的過程中,藝術家范承宗不僅更了解竹子,也獲得哲理。他開始以竹子為原材料,結合手工藝技法,創作出各種大型藝術裝置。

在布袋海景公園,竹、木、繩編織在一起,組成大型的「龍宮」,多種海洋生物的特徵雜糅在一起組成這個形象。到了夜晚,燈光如呼吸般閃爍,作品更加神秘。

另一個大型作品「築巢計劃」則是跟邵族靈鳥「繡眼畫眉」的鳥巢借來的靈感,用木構和繩編技藝詮釋繡眼畫眉築巢的結構與層次。

范承宗在去年還吸引了愛馬仕邀請他進行創作,他把台灣常見的海上的月影用異型竹編結在一起,製作成緩緩升起的雕塑,每一根竹條都靠手工烤製成現在的形狀。

http://www.chengtsung.com/

06

老字號會一直新鮮

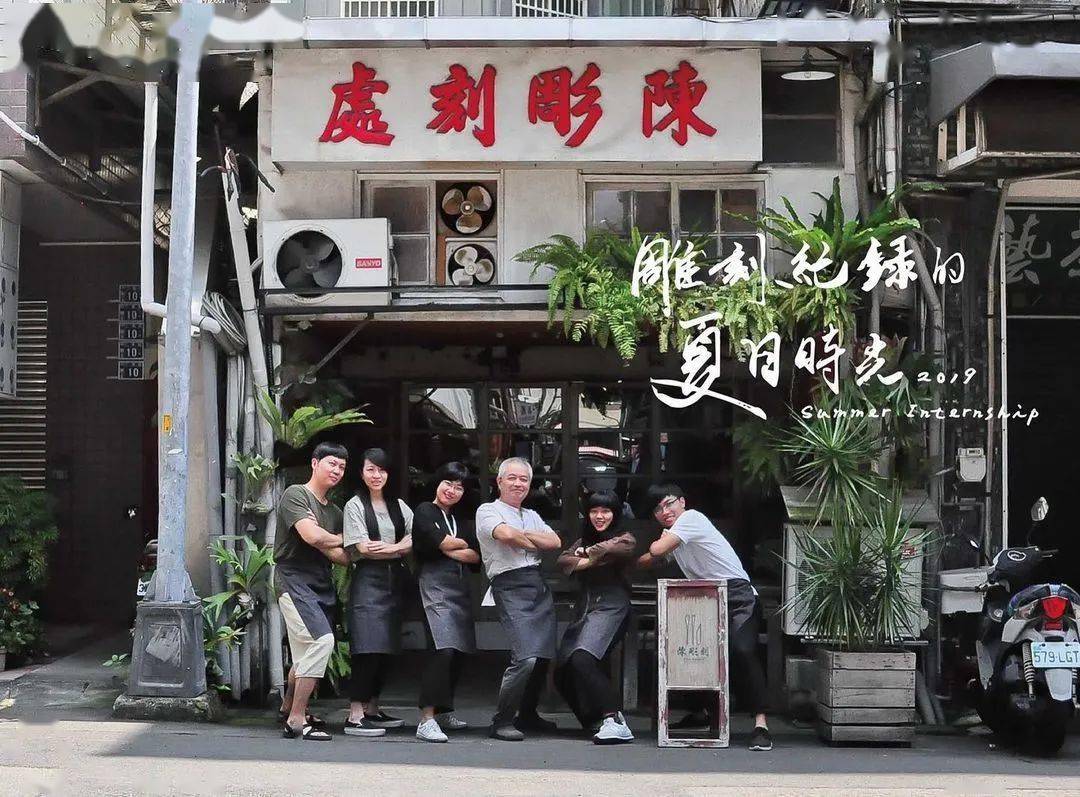

陳雕刻處

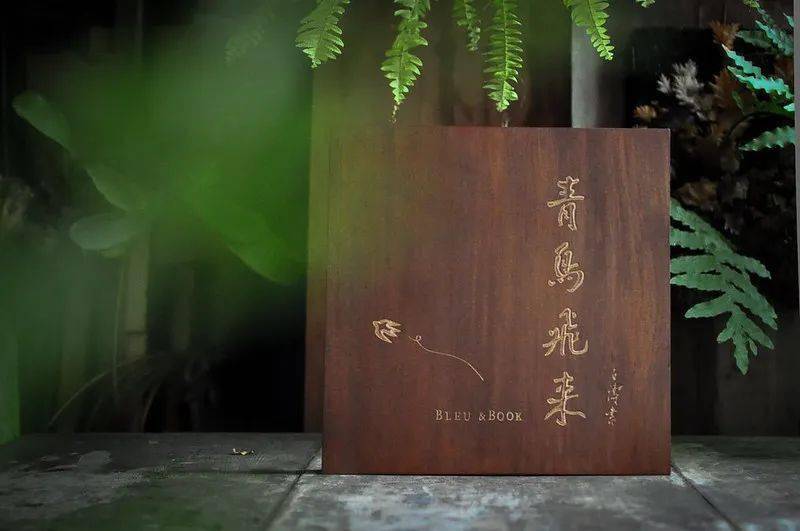

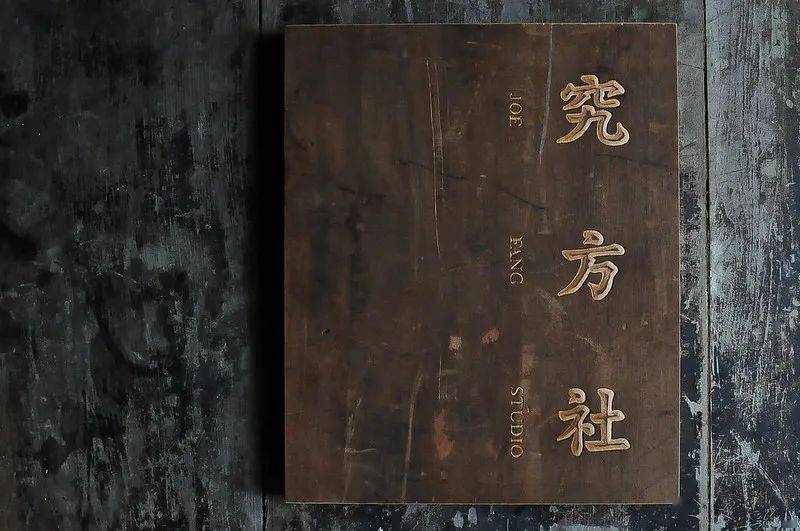

陳雕刻處是台中市的老字號木雕店,走過了九十載的木雕工藝沒有消逝,陳雕刻處不僅在 2011 年就推出了新的木器品牌 COMMA 來銷售年輕化的木器生活小物,也嘗試著通過木雕為很多新鮮的品牌注入老靈魂。

「讓雕刻重新回到生活」是陳雕刻處轉型年輕化的訴求,為了這個目標,許多充滿童趣的家居用品和餐具被製作出來,木雕有了新的打開方式。

為實體店鋪雕刻木匾額也是陳雕刻處的「招牌產品」之一,但老店越來越少,這項工藝漸漸無人問津。為了傳承木招牌的溫度,陳雕刻處開始與設計師進行討論合作,在保持傳統雕刻技藝的同時,結合現代設計形態、不同的跨界材料,打破木招牌的刻板印象,富有設計感的牌匾不斷被運用到商店、咖啡店、美術館等地方。

https://chenswood.waca.tw/en

鄭中傑《竹之華》

林精哲《黫山水器》

去年,在傳統工藝保存得較好的台東地區,首屆台東工藝獎進行徵集並展覽,也湧現出一批年輕的工藝匠人,他們用傳承已久的材料,結合對自然、生活的感悟,帶來老手藝的全新想像。

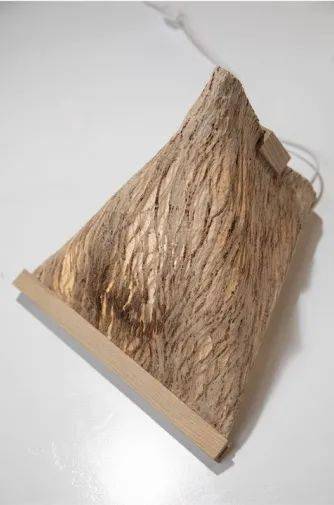

佘心婷《島嶼》

鍾傑安《藺之架》

用樹皮脫管技術做成燈具,以藺草製成衣架,這些製作起來並不容易的手工藝作品都將人類對自然的感激和尊敬融進了每一個製作步驟里,它們耗費時間和精力緩慢地孕育著,老手藝的生命也因此綿長。

你會為「老手藝+新設計」買單嗎?

* 除品牌官網外,其他參考資料來自:

https://onelittleday.com.tw/9916/

https://www.shoppingdesign.com.tw/

你也許還想看,點擊圖片查閱