一方面,有些國家開始試行每周四天工作制,提高生產力的同時,保證勞動者的身心健康;另一方面,在24/7的機制下,我們被裹挾其中,每周7天,每天24小時,不停運轉。工作與休息、公共與私人、現實與夢境,一組組對立面之間的界限,正在被抹平。

或許,我們應該像我們的前輩那樣,思考一個問題:如果被規訓在24/7機制下,每天除了工作就是工作,那麼,人和機器又有什麼區別呢?

作者 |梅珍里

編輯 | 譚山山

題圖| 《我,到點下班》

勞動節前夕,#5000塊錢的工資46個工作群#詞條衝上社交平台熱搜榜前列,並引得不少有類似情況的人在評論區大吐苦水:工資沒多拿,工作群的數量卻隨著工作時間的增加而越變越多。對於數字時代打工人而言,莫名其妙被拉入一個新的工作群,已經成為一種新型的PTSD。

泛濫的工作群,讓越來越多的打工人陷入了「隱形加班」。

「好的,收到」

近幾年來,勞動者「隨時在線」,已經成為職場不成文的規矩。媒體、快消等行業的招聘公告中,甚至寫明勞動者需要「及時響應消息」,但經營者並未對「隨時在線」背後所指向的「隱形加班」問題做出解釋。

所謂「隱形加班」,指的是勞動者在規定的工作時限之外、身處非工作場所,仍在處理工作事務的行為。工作群的出現,則把這種「隱形加班」狀況帶入公共場域。原本一對一私聊的指派任務,一旦發生在工作群當中,便多了許多旁觀的目光,這些目光可能來自上一層的領導,也可能來自與你同級的同事。

此時,基於這些看不見的壓力,勞動者難以隨心、自如地拒絕任務,只能思忖再三,把一長串心裡話敲下再刪除,最後回復一句窩囊得不能再窩囊的「好的,收到」。

(圖/《我,到點下班》)

如果有勞動者以拒絕隱形加班為由表示反抗,上級往往會以「某某也是這樣的」「人家行,為什麼你不行?」的方式,對提出異議的勞動者進行PUA。

我們的工作環境怎麼變成這樣了?

以工作群為代表的線上辦公方式,原本旨在提高工作效率、進行有效溝通。在大理旅居的自由作者可以隨時在工作群里與編輯溝通稿件寫作大綱;不方便現場參會的人可以一邊開電話會議,一邊在工作群轉發相關資料。疫情期間,微信、釘釘、飛書等應用,讓分散在各地不能見面的同事能夠順利地溝通和交流。

(圖/《什麼都不想做》)

但工作群在帶來便捷的同時,也改變了人們原有的工作模式。

在即時通訊尚未普及的時代,人們通過發傳真、打電話或寫電子郵件進行聯繫。這些溝通手段需要在辦公場所才能實現,也因此,在當時,人們的工作時間和私人時間不會混淆。除了像醫生、護士等需要隨時待命的從業者,離開辦公室,對於其他勞動者來說,就進入了私人時段,哪怕臨時有工作,也得擱置到第二天上班再處理。

媒介學者麥克盧漢曾經用電燈的例子來解釋技術對人類的影響:電燈被發明之前,人們過著日出而作、日落而息的生活。電燈的出現,使人們既可以在日間工作,也可以在夜間工作,從而改變了時間和空間的關係,重塑了公共生活和私人生活的結構。

同理,以工作群為代表的線上即時通訊方式也是如此。線上即時通訊方式的便利,使隨時隨地在線成為可能,這便意味著,公司會對勞動者產生「24小時隨時可以聯繫得到」的期待。它們為人類生活帶來了新的尺度,也重構了現代社會對工作的定義和需求。

(圖/《什麼都不想做》)

另外,一個衍生的後果是,「群」成了人際關係的修羅場:不希望有某個人在,有些消息不想讓某個人聽到,於是,大群之外,又開了一個又一個小群。一個個群的重疊,有一陣子不看群就冒出來的99+的消息紅點,覆蓋了原本屬於我們的時間。

24/7,殺死最後的個人時間

原本旨在消弭時空限制、讓勞動者更自由的線上即時通訊方式,如今卻成了工作的負擔,成了束縛勞動者的繩索。一方面,它幫助人們實現了曾經需要舟車勞頓、聚在一起才能達成的交流,縮減了時間成本,溝通效率也大大提高;另一方面,它也抹平了工作時間和私人時間的界限,讓兩者混雜在一起。隨時可觸達的交流,也就意味著默認勞動者需24小時隨時在線。

即便你遠在雪山腳下或海邊,只需要工作群里一個@,你就必須隨時隨地搭建一個看不見的辦公室。

(圖/《古瀧兄弟與四苦八苦》)

隱形加班對個人時間、空間的侵蝕,勞動者也逐漸意識到了。

2024年1月,在北京市高級人民法院的工作報告中,便提到了全國首例在裁判文書中明確提及「隱形加班」問題的案件。

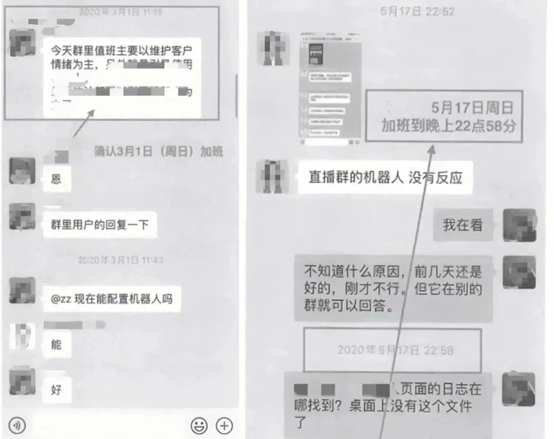

當事人李女士主張,她在2019年12月21日至2020年12月11日存在加班情況,具體體現為在各類工作群聊中溝通和處理信息。對於李女士的主張,公司未向其支付加班費,認為這並不屬於加班的範疇。

北京市第三中級人民法院審理後認為,「李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作已經超出了簡單溝通的範疇,該工作內容具有周期性和固定性的特點,有別於臨時性、偶發性的一般溝通,體現了用人單位管理用工的特點,應當認定構成加班」,並據此判決,該公司應向李某支付加班費3萬元。

然而,像李女士那樣的抗爭者,目前仍是少數。更多的勞動者,受縛於家庭、社會、金錢等方面的壓力,只能維持現狀。

李女士所提供的關於加班的證明資料。(圖/微信公眾號」京法網事「)

當我們把「隱形加班」理解為「大環境如此」的時候,不要忘記,剛剛過去的五一勞動節,正是勞動者捍衛8小時工作制的歷史成果。

「在一個灰濛濛的早晨,還看不清巨蟒一樣的濃煙籠罩著焦煤鎮之前,那些『童話中的宮殿』已經燈火輝煌了。木屐在人行道上咔噠咔噠地響,廠鍾發出連續不斷的聲音,為了整個一天的單調活動,所有的抑鬱發狂的『大象』已經被擦洗乾淨並加足了油,它們又開始進行笨重的運動了。」

在《艱難時世》中,狄更斯曾如此描繪19世紀英國工人的勞動生活。19世紀的歐美,資本主義世界體系和商品經濟迅速發展,資本家為了追求利潤,普遍使用增加勞動時間和勞動強度的方式剝削工人。

當時,在歐美,工人們通常每天工作12~16小時,甚至有人達到18小時。為此,德國工人莫里茨·布羅梅寫道:「新時代的工人有更多的需求!他要求享受生活的樂趣。他想要提升自己!」

在這樣的背景下,美國的工人群體喊出了「8小時工作,8小時休息,另8小時任憑自己支配」的口號。1916年,8小時工作制在美國以聯邦立法的形式得以確定。歐美主要工業國家也在同期陸續完成了8小時工作制的立法。

美劇《鍍金時代》(第二季)中反映工人爭取8小時工作制的場景。(圖/《鍍金時代》)

當年,不少工廠主和資本家迫於工人抗爭的壓力,不得不實行8小時工作制。然而,他們發現,給予工人充足的休息和娛樂時間,實際上可以提高工作效率。

100多年過去了,如今,我們的工作模式仍然存在著兩極的拉鋸:一方面,有些國家開始試行每周四天工作制,提高生產力的同時,保證勞動者的身心健康;另一方面,在24/7的機制下,我們被裹挾其中,每周7天,每天24小時,不停運轉。工作與休息、公共與私人、現實與夢境,一組組對立面之間的界限,正在被抹平。

或許,我們應該像我們的前輩那樣,思考一個問題:如果被規訓在24/7機制下,每天除了工作就是工作,那麼,人和機器又有什麼區別呢?

至少,我們可以像日劇《我,到點下班》中的女主那樣,明確地表示:我不是拒絕工作,但我也要堅定地捍衛自己的私人時間。

(圖/《我,到點下班》)

[1]中國青年報,前兩次工業革命的後遺症

[2]京法網事,法官說∣我審理的這起案件被寫入高院工作報告