本文經授權轉載自

壹讀

(ID:yiduiread)

作者:敏敏 張藝

熱播劇《慶餘年2》剛剛完結,和這部電視劇相關的話題還在熱議。

有觀眾發現,劇中的二皇子李承澤(劉端端 飾)走路搖曳生姿,好像傳說中的先秦淑女步。

(圖/《慶餘年2》)

相關話題一度衝上熱搜,劉端端本人也發微博重現了這種走路姿勢,並配文「二皇子先慶皇子步」,甚至還邀請廣大網友一同加入模仿大軍。

這不是先秦淑女步第一次出現了,在2011年播出的《甄嬛傳》中,就已經出現了先秦淑女步,當時富察貴人曾為博得皇帝愉悅,特意學了這種步態,結果被安陵容諷刺是邯鄲學步和東施效顰。

富察貴人(粉紅色衣服)走的先秦淑女步。(圖/《甄嬛傳》)

先秦淑女步到底是什麼樣的?為什麼《慶餘年2》中二皇子要這麼走先秦淑女步?

什麼是先秦淑女步?

雖然沒有文獻資料對先秦淑女步進行明確的記載,但我們可以通過拆解先秦淑女步一詞來推測一二。

先秦廣義上指的是舊石器時代到秦朝建立(公元前221年)前所有的歷史時期,先秦淑女步大致可以理解為這一時期的某種走路姿態。

再來看「淑女」。

「淑女」一詞出自《詩經·國風·關雎》的「窈窕淑女,君子好逑」。《先秦「君子」「小人」「賢人」「淑女」觀念演變研究》一文將早期「淑女」定義為德善兼備的貴族待閨女性。這和如今《現代漢語詞典》第7版上「賢良美好的女子」的釋義還不太一樣,從範圍上看,先秦的淑女指代範圍更小。

接下來就是「步」。可不可以簡單理解為走路或步行呢?不太準確。我們今天說「行走」就是走路,但對古人來說行是行,走是走,二者不可混為一談。

具體來說,古人主要將步態分為時、行、步、趨、走、奔六種。辭書之祖《爾雅》對這六種步態進行了解釋:「室中謂之時(通「歭」,踟躇、徘徊),堂上謂之行,堂下謂之步,門外謂之趨,中庭謂之走,大路謂之奔。」也就是說,這六種步態的主要區別在於場合,在不同的地方走路,有不同的叫法。

還有一種區分法是根據步伐的輕重緩急以及快慢進行區分的。我國第一部聲訓學著作《釋名·釋姿容》有言:「兩腳進曰行,徐行曰步,疾行曰趨,疾趨曰走。奔,變也,有急變奔赴之也。」

按照這樣的劃分,可以看出「行」是一個比較籠統的說法,凡是兩隻腳在地上邁步、前進,都可以叫「行」,相當於現在說的 「走」。「行」又可以分為兩種情況,其中走得比較慢的叫「步」,另一種步幅小而腿邁動的頻率比較高的快速行走的則叫「趨」。

回過頭來再來看「先秦淑女步」,我們可以大致解釋為,先秦時期貴族待閨女性慢步行走的步態,其中「步」字也意味著這種走路方式慢悠悠、不急不躁。

那這種步態走起來效果如何?

「行走時可以如弱柳扶風,十分婀娜」,這是安陵容對先秦淑女步的描述和形容,想來先秦淑女步大致如此。其中「弱柳扶風」出自《紅樓夢》第三回:「閒靜時如姣花照水,行動處似弱柳扶風。」形容黛玉走路時風姿綽約,如纖細柔弱的楊柳在風中搖曳一般。

(圖/《紅樓夢》)

再來看二皇子走路,雖然比不得弱柳扶風的林黛玉嬌弱,但也確實帶點文靜之感,上半身擺動幅度極小,雙臂也只是輕微前後擺動,只有下半身動作明顯,而且雙腿很「規矩」,沒有大咧咧地,走路走的是一條直線,也難怪網友調侃這是先秦淑女步(當然二皇子走的肯定不是先秦淑女步,畢竟他也不是「淑女」)。

即便是下樓梯,二皇子上半身也是保持穩定的。(圖/《慶餘年2》)

那麼,為什麼二皇子、富察貴人這些出身皇家或名門望族的人要走「先秦淑女步」?正常大踏步走路不行嗎?

走的是路,也是身份

對古人來說,走的不單單是路,更是身份象徵,什麼人怎麼走都有嚴格的規定。

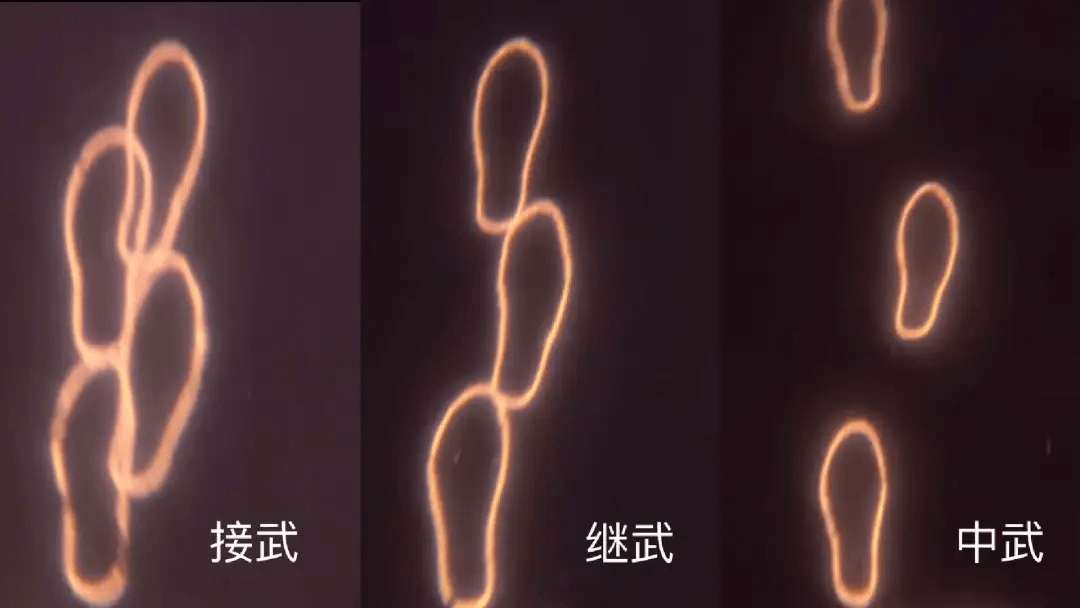

這種要求體現在走路的足跡上。古時走路的足跡被稱為「武」,不同身份等級的人該走的足跡不同。西漢戴聖為先秦禮制編纂的《禮記·玉藻》記錄了貴族行走的步態:君行接武,大夫繼武,士中武。

「接武」主要指君王在廳堂內走路,就是一點一點往前挪,差不多一步就往前走十幾厘米。「繼武」的步伐比「接武」稍大一些,這一般是對大夫走路提出的的要求,首先向前邁一隻腳,這時另一隻腳的腳尖要緊緊挨著前一隻腳的腳跟,因而這麼走路時的腳印是一個緊接著一個的。「中武」主要是古代士一級人們的行走步伐,士的地位較低,步子相對身份高於自己的人也更大,前後腳保持一隻腳的距離。

(圖/抖音@韓小喵老西)

總結下來就是,地位越高的人,走路所邁的步子會更小,走得也越慢。

從這幾種走路的足跡和群體來看,這是對男子提出的要求,《慶餘年2》里的二皇子走路雖然步子看起來比中武都大,但整體身板兒還是很端莊的,加上《慶餘年2》本就是架空歷史的存在,二皇子如此走路也不算失了身份。

結合前面女子走的「先秦淑女步」也有步伐緩慢的特點,可以推測貴族女性走路的步伐應該也是小而慢的。漢代樂府民歌《孔雀東南飛》中的「纖纖作細步,精妙世無雙」,說的就是女子邁著盈盈細步款款而行,這種步伐精妙絕倫,舉世無雙。

對女子而言,走路是否優雅動人不僅要看步伐大小,有時還要看步伐圖案。

唐朝李延壽撰寫的紀傳體史書《南史·齊紀下·廢帝東昏侯》曾記載,南朝齊國皇帝東昏侯蕭寶卷寵愛一位潘姓妃子,他特命工匠用金子打造蓮花朵朵的圖案貼在地上,讓潘妃赤腳走在金子上,營造出步步生蓮的動人景象。

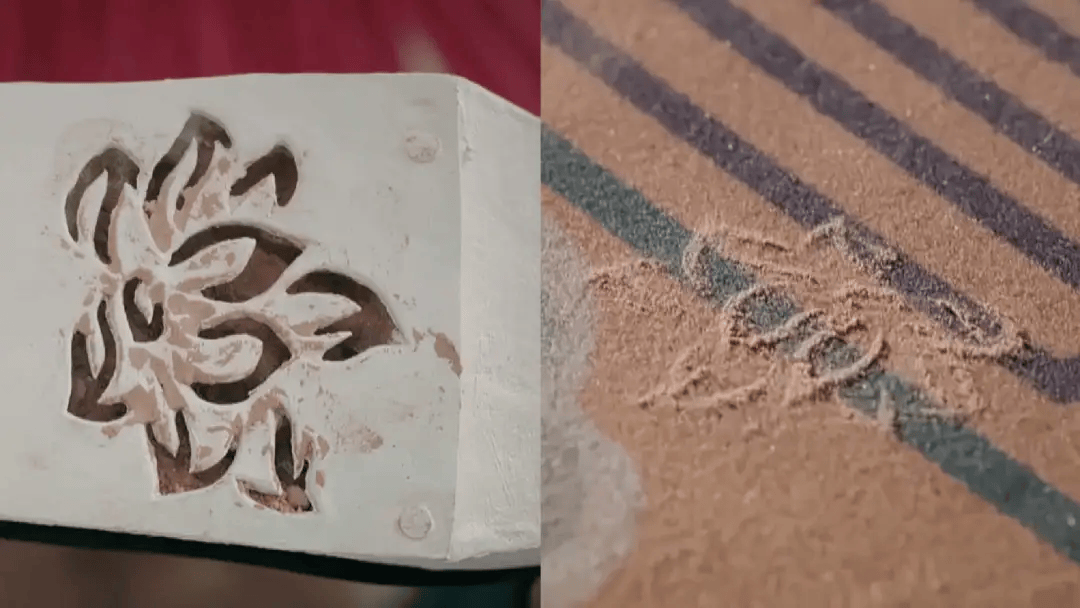

電視劇《延禧攻略》中也出現了步步生蓮,只不過變成了先在鞋底雕刻蓮花,然後將香粉裝入鏤空的鞋底,這樣每走一步都能在地上留下蓮花的圖案。

(圖/《延禧攻略》)

有時,不看步伐,只聽聲音,也能聽出行走者是否步伐穩重,有貴族之風。

古代貴族男女都有戴組玉佩的習慣,除了裝飾和顯示身份地位外,另一個重要作用就是約束走路步態。虢季墓中曾出土大量精美玉佩,佩玉者要隨時注意行走步伐與組佩的擺動是否和諧一致,人們從容緩步,玉佩輕輕的、有規律的互相碰撞,發出悅耳的聲音,正是《禮記·經解》中的「步行則有環驪之聲」。

若是步履匆忙、混亂,玉佩叮叮噹噹互相亂碰,行走者的形象也會受影響。

(圖/《琅琊榜》)

需要說明的一點是,這種規規矩矩的步態也不適用於所有貴族,像將領這一類人物在走路時就沒有這麼「規矩」,而是更加英姿颯爽,如林中之虎。

《慶餘年2》中的二皇子設定是心思深沉、攻於算計的「文職」,不需要上戰場打仗,他走路時沒那麼威風凜凜,還是比較符合角色身份的。

總而言之,要想走出貴族的步伐,走得慢、步子小是精髓,只是要留意別步子邁得太小,把自己絆倒了。

[1]彭孝軍,李永超.論中國古代的舉止禮儀[J].文化學刊,2015(03):194-200.

[2]彭林.行走禮儀[J].新湘評論,2012(14):44-45.

[3]張禎蘭.論中國古代禮儀形體訓練在當代影視表演中的內容和作用[J].藝術百家,2015,31(S1):211-214.

[4]韓偉濤.先秦「君子」「小人」「賢人」「淑女」 觀念演變研究[D].湖北:湖北省社會科學院,2020.

[5]彭孝軍.中國古代舉止禮儀研究——以《禮記》為文本的考察[D].河北:河北大學,2015.