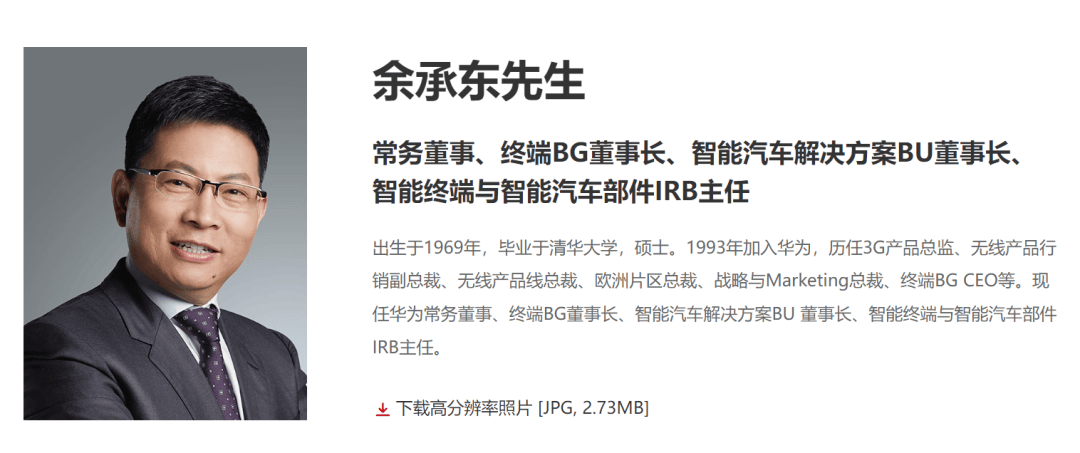

聽說了吧,余承東卸任 CEO 了。

現在打開華為官網可以發現,余承東的title已經從終端BGCEO變成了董事長,而 CEO 的位置由原來的 COO (營運長)何剛接替。

要知道,老余從 2011 年就開始干這個 CEO ,到現在快 13 年了,在這之前,終端的董事長位置是空著的。所以這次在外界看來,有那麼點余總要從台前轉向幕後的意思。那這麼重要的職務變動,也搞得市場上猜測飛起。

有人說是因為前段時間問界事故風波太大,該避一避。又有人說,這是讓他專心去做汽車業務。

反正眾說紛紜的,實際情況是啥樣,咱外頭人都不知道。

所以今天我們也不是來猜余總要去哪,而是想和大家盤盤余總這幾年在汽車上帶來了哪些有意思的變化。因為有可能啊,我是說有可能,以後車子的發布會就不是由他來開了。

很多人認識余承東,都是從華為手機開始的。在機圈混戰的那些年,余總在手機一線又是喊著華為手機「三年超蘋果、五年超三星」,又是和雷軍等人一一對線,可沒少貢獻話題度。

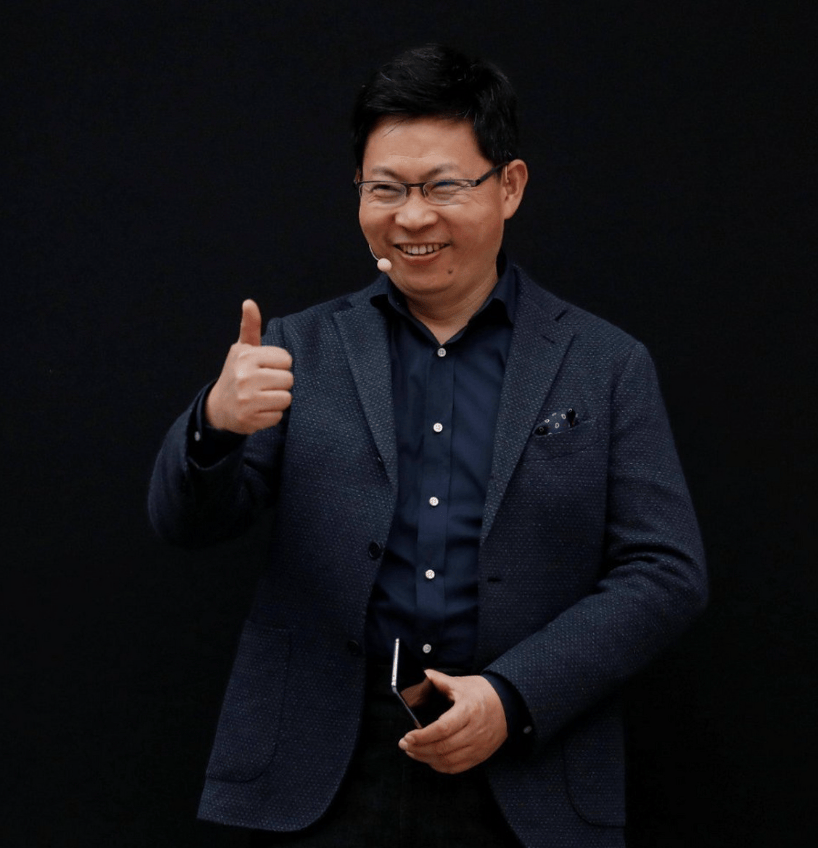

而最近這幾年,余總的主戰場毫無疑問是從手機轉到了汽車,問界智界那麼多車的發布會都是他來當主角。

這些車子勢頭也猛,問界 M9 ,賣 50萬的車,訂單超過 8 萬台。

賣的這麼好,確實余總有很大的功勞。因為在余總搞車之前,華為的汽車路子其實走得並不順。

華為跟車有關的事,基本都是由華為的智能汽車解決方案部門,也就是車BU來辦。余總是 2021 年去車 BU 的,而這個部門早在 2019 年就成立了。

一開始,車 BU 是HI ( HUAWEI Inside )模式,也就是負責給其他車企提供智駕的軟硬體。

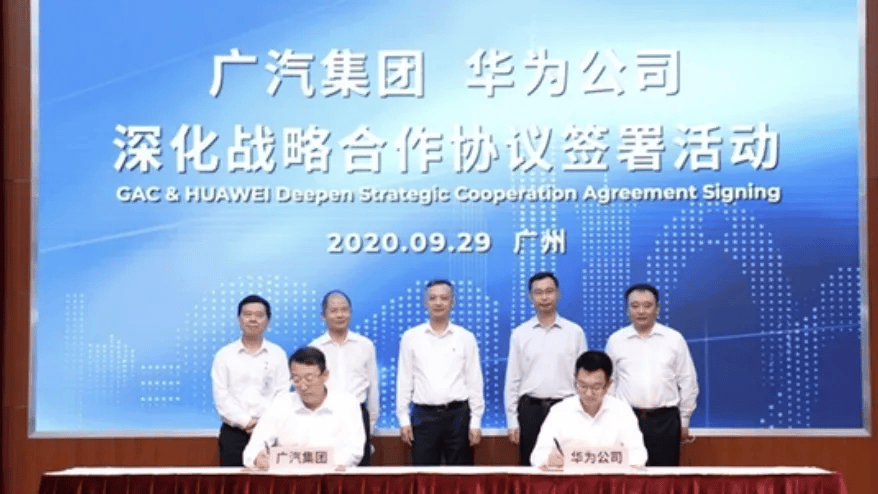

HI 模式出來的時候,聲勢也挺大,華為先後簽下三家車企,分別是北汽、廣汽、長安,都是大車企。

但合作的成果,就有點難受了。

HI 的第一個車,極狐阿爾法 S ,那叫一個慘澹, 2022 年一整年,月銷量都沒有超過 1000台。和華為合作要加價十萬的 HI 版,銷量更是屈指可數。

極狐沒走起來,第二家合作的廣汽, 20年簽訂了合作協議,要一起來搞埃安 AH8 項目,搞了兩年,在這車幾乎要量產,就在臨門一腳的時候,廣汽不幹了,要自己來弄。

而那段時間,恰好市場上關於車企「靈魂論」的爭議很大,廣汽可能就是出於這個考慮撤退的。

最後只剩一個阿維塔還有點聲量,但它家車子也沒達到大爆款的程度。

外頭車企沒給力,華為家裡也出現了「內憂」。

車 BU 智駕負責人蘇箐,有一次在公開場合說特斯拉「殺人」,一下衝到了風口浪尖,據說特斯拉的律師函立馬飛過來了。

飛沒飛咱不知道,反正很快,華為把他撤職了。

要知道蘇箐可不是什么小人物,他當過華為終端公司的首席架構師,主導開發了華為的達文西 AI 晶片架構,妥妥的技術大拿。

結果,大拿最後默默離開了華為。

也就是在那個時候,余承東出任車BU CEO,他主導了車BU的另一個模式——智選車業務。華為和車企一起研發車輛,並通過華為的渠道來銷售,第一個勾搭上的就是賽力斯,

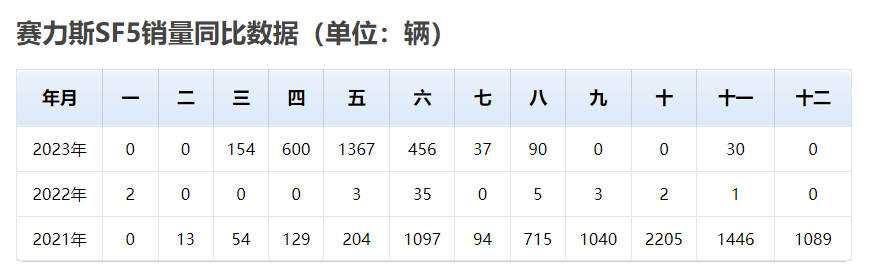

余承東親自來抓智選車,也確實有一套。賽力斯 SF5 ,當時幾乎沒人聽說過的車,在和華為合作之前,月銷量也就幾百台的水平。

但經過一頓魔改,變身成問界 M5 後,原地起飛。M5 在 2022 年 3 月份才開啟交付, 87 天就交付了一萬多台。

HI 不溫不火的,智選車卻一炮而紅。也是從這開始,兩種模式的差距越來越大。

要說其中原因嘛,也不複雜。

其實無論是 HI 還是智選車,本質都是華為用自己的優勢去給其他品牌造車,只不過區別在於 HI 模式是抓高大上的智能駕駛,華為只提供技術,由車企自己去搞定其他的。

但智駕這玩意兒,在那會兒多半是個期貨,消費者感知並不強,只知道你賣得貴,不知道你憑什麼這麼貴。你看極狐 S HI 版本,頂配干到了 42.99 萬。

而智選車這邊,則是搭上了華為搞的智能座艙,並且華為是又當爹又當媽的,各種支持。

相比智駕,車機使用更高頻,用戶感知度也高。你用慣了華為手機,再用車機是無感切換。

再加上華為營銷的加持,明明是問界的新車發布,介紹的卻是來自華為的余承東。余承東通過各種「遙遙領先」,把問界帶到了船新高度。

然後大家去店裡看車,華為門店的銷售也是跟你一頓介紹,裡頭有多少華為的技術。

可以這麼說,這車除了沒有華為 logo ,其他已經和華為牢牢綁定了。

兩邊這麼一比就知道,明顯老余這頭的效益更好,那自然就受到更大的關照了。

所以沒過多久,華為內部就有動作了。去年年初,有媒體曝出華為車 BU 里主導 HI 模式的 COO 王軍被停職,余承東獨掌智能車業務。

而當時問界的宣傳物料上直接出現了「HUAWEI 問界」,再加上華為不造車的文件,三年有效期即將到期。這些跡象一度讓大家以為,華為就要下場造車了。

但結果大家也知道,華為立馬下掉了這些物料,任正非再次重申「華為不造車」,並且把「華為問界」這樣的口號通通 ban 掉。

老爺子親自出馬,其實多少也反映出了 HI 和智選車這兩種路線,在華為內部是有過衝突的。

一方面,華為一直想做新能源時代的博世,通過電車上的新技術,來提高傳統車企的產品競爭力。

HI 模式其實就是這麼乾的,但問題是產品賣不動,而華為又非常需要汽車業務上回血,因為「汽車業務是華為唯一虧損的業務」。

再看余承東力推的智選車,雖說在和車企的合作中也出了不少么蛾子,但目前的成果明顯比前面的好。

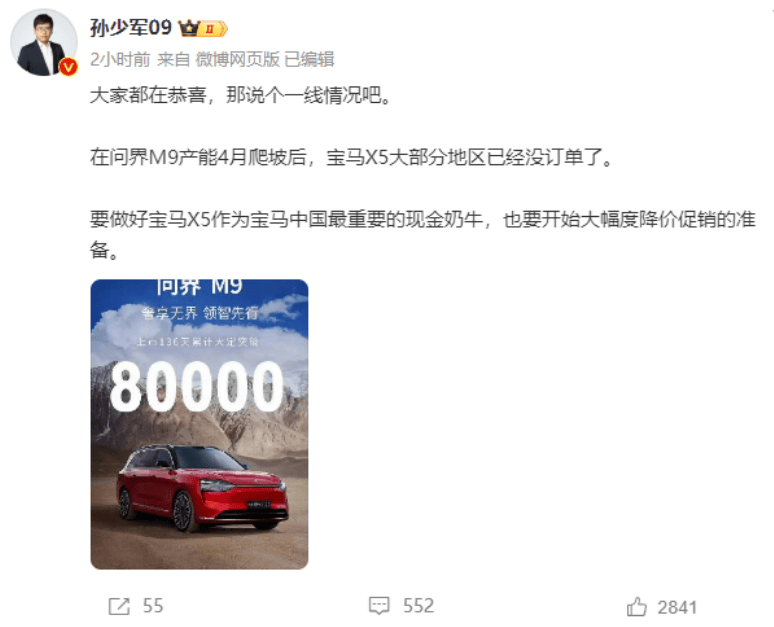

M7 改款打了個翻身仗,直接起死回生, M9 在四五十萬的車型里銷量也是嘎嘎亂殺。最近汽車博主@孫少軍09 說, M9 已經搶了一堆寶馬 X5 的銷量。

智選車在去年還升級為鴻蒙智行,「界」字輩也從問界一家變到四家「界兄界弟」,形勢一片大好啊。

可這個糾結的點在於,華為說是和主機廠深度合作,但實際已經變成了主導者,甚至根本讓人覺得這就是一輛「華為汽車」。

問界已經證明,大多數人認的都是華為,賽力斯仿佛是個小透明。

當然,可能也是因為隊友是真的帶不動,華為沒辦法才這樣做。

但不管咋說,華為的強勢,或許就會引來其他車企的忌憚,而這又和它的初衷相違背,你什麼時候見過博世會主動站到車企前頭去說話?

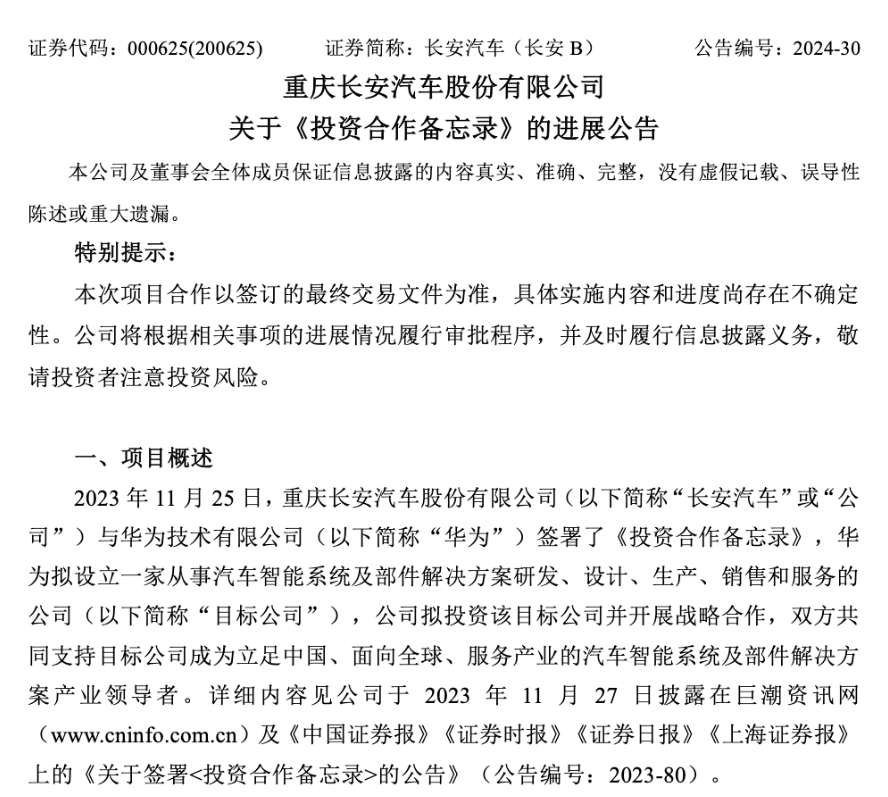

最後逼得華為只能放絕招,把車 BU 做成了合資子公司,拉攏各大車企投資入股。

只不過現在看,這能不能徹底把這條路走通,還不太好說,至少除了長安,還沒其他車企發聲。

對於華為來說,它要同時操盤四個汽車品牌,還要和阿維塔、極狐這些車企合作,並且車 BU 有望在今年盈利賺錢,現在是正在打順風局的時候,就需要它投入更多精力。

所以不管余總會不會再搞汽車,華為的汽車業務肯定還會加碼。

說起來,其實在去年 9 月,余承東就已經卸掉了車 BU 的 CEO ,由靳玉志來接替。

有意思的是,我發現靳玉志在當了大半年 CEO ,才在北京車展前第一次出來見媒體,而當高管們都在車展上高調互動的時候,大家卻找不到余承東了了,他只在公眾日低調出現。

我不知道這是不是一種暗示,也不知道余總這車是「升職」還是「降職」。只不過余大嘴這麼多年,在發布會上吹了那麼多牛,雖然有實現的也有沒實現的,但在傳播上肯定是有幫助的。

對於華為,他有不可替代的地方。

撰文:白日夢編輯:脖子右擰& 面線

圖片資料來源:

華為官網,微博@ 孫少軍0936氪,任正非發文重申「華為不造車」,有效期5年