5年走出新道路,華為原生鴻蒙系統意味著什麼?

01

昨天,華為召開了原生鴻蒙NEXT 5.0系統的發布會,這是華為獨立自主研發的純血鴻蒙系統,也是中國首個國產作業系統。

雖然我現在幾乎不看直播,更習慣於用二倍速時間看回放,但昨天我全程看了華為鴻蒙系統發布會,給我的感覺是:

華為已經占領了作業系統的上甘嶺高地,是新質生產力的標誌性事件。

那麼,鴻蒙系統的意義是什麼?為什麼一個移動作業系統需要舉國推動?新一輪新質生產力經濟周期中,企業家和投資者如何分享紅利?

02

在之前文章中,我和大家分享中國經濟轉型第一個底層邏輯:從土地財政時代轉型為股權財政時代,還有第二個經濟轉型的底層邏輯:從傳統製造向新質生產力,也就是科技轉型。

哈佛商學院終身教授波特在《國家競爭優勢》書中寫到:

每一個國家的發展經歷四個階段:

1、生產要素驅動階段:自然資源、土地等;

2、投資驅動階段:資本;

3、創新驅動階段:數據、人工智慧、半導體;

4、財富驅動階段:財富管理。

人類社會從第一次工業革命後,每個國家的產業相對優勢也在不斷地演進,國家競爭力會因為每個階段所處的主導因素和發展階段表現出不同的地方。有的在進步,有的再倒退。

像以石油資源豐富的中東國家,咖啡豆、大豆高產的巴西等國家仍然處於依靠生產要素驅動經濟發展。

20世紀50年代~70年代的韓國、新加坡、中國香港和台灣並稱亞洲「四小龍」,它們主要的經濟發展模式就是靠投資驅動。

現在的美國、德國和日本等等,是創新驅動經濟發展的典範,英國在經歷了前三個階段發展以後,創新活力已經大不如前,正在進入依靠財富驅動經濟發展的階段。

那中國呢?

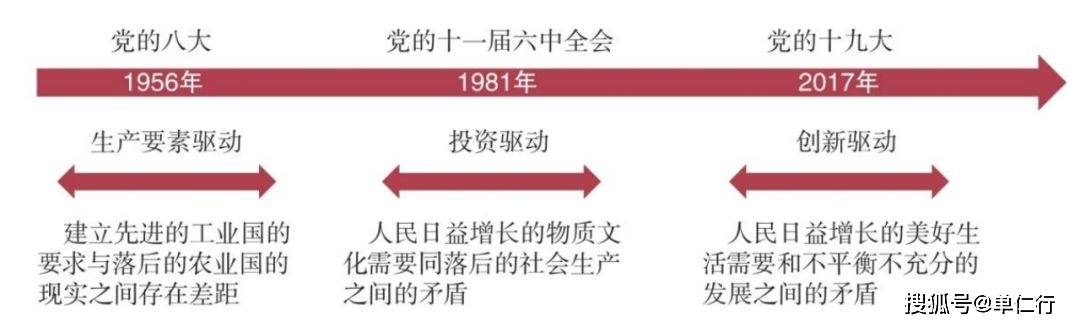

在1956-1981年,我們是靠生產要素驅動經濟增長,在1981-2017年,我們主要的經濟驅動力是以地產、基建為代表的投資驅動時代。

面對新時代的轉型需求,我們在2017年以後,逐步以創新驅動經濟發展來彌補不平衡、不充分發展的問題。

目前,中國正在逐步進入第三個經濟發展階段,也就是創新驅動的時代,比如網際網路+、人工智慧、新質生產力。

回頭看鴻蒙系統,可以說是我們創新驅動、新質生產力的標誌性事件之一。

03

當然,我和一般發燒友的角度不一樣,關注的不是鴻蒙系統好看、流暢和隱私安全的能力。

我更看重是鴻蒙系統有3個特點:

第一、開發速度和生態建立飛快。

我和大家簡單對比看看微軟的Windows、蘋果OS、谷歌安卓系統的發展歷程。

我們可以看到微軟的Windows系統開發時間是1985年,目前應用數量3500萬,版本疊代到了第11個版本,主要設備是電腦,設備數量850萬台。

蘋果的OS系統從2001年開始,應用數量200多萬,版本有15個,主要設備是手機、電腦、手錶,目前有22億台設備。

安卓系統起源於2008年,應用數量200多萬,版本有15個,設備有手機、手錶,設備數量30億。

鴻蒙系統開發時間在2019年,應用數量達到15萬,版本有5個,可以兼容的設備有手機、電腦、手錶和物聯網設備,設備數量達到10億。

作為領軍的鴻蒙系統和鴻蒙生態,在短短的五年時間疊代了5個版本,在中國市場占有率達到17%,超過蘋果,也超過了16%跨越鴻溝。

10億台設備數量已經逼近安卓30億和蘋果的22億,一旦適配國內80%的APP,我想國內另外四大手機小米、OPPO、vivo、傳音也很可能加入鴻蒙系統,誕生出世界第一大作業系統,帶動中國和科技產業像美國90年代的網際網路一樣,推動新一輪的經濟高速增長。

2、創新推動的模式區別。

微軟的Windows、蘋果OS、谷歌安卓系統,都是由微軟、蘋果和谷歌公司自下而上推動的創新。

鴻蒙系統從2019年開始推動,不只是華為,而是舉國之力推動。

像WPS,數月時間完成4000萬行代碼全新版本,等於重新開發一套新軟體,類似的還有釘釘、支付寶等原生鴻蒙應用。

這麼大的工程量,沒有外部的人力、財力、技術的支持,幾乎是無法在短時間內完成,這就是中國特色的舉國體制所推動的。

中國在作業系統上大幅落後美國,短時間之內也只有中國這麼強大的舉國體制才能成功,像50年代抗美援朝幾乎是以一己之力戰勝了16國聯軍。

3、一套系統跨場景、跨設備。

微軟只有電腦系統,蘋果有電腦、手機、手錶,谷歌有手機和手錶,鴻蒙是一個系統打通電腦、手機、手錶和物聯網設備,不只是降低開發難度,而且設備切換之間相互算力調用,這是區別於其他三個系統的獨特核心能力。

04

在土地財政時代,大家可以通過買房子、買廠房、買地皮來分享土地財政的紅利,一部分企業家也能通過消費和製造業分享到紅利。

但是經濟轉型後,土地財政的潮水退去,晾在沙灘上的就是一堆瀕臨破產清算的地產商和毛利率只有5%的低端製造業。

我們面對現在的新質生產力轉型有三大難點:

第一個,向產業高端化轉型,有巨大的技術挑戰。

低端製造向內地轉移、向東南亞遷移相對比較容易,但是低端向高端轉型難度就大很多了,需要長時間、巨額的研發費用投入。

第二個,外部制裁的壓力。

2001年中國加入世貿進入外循環,輸出勞動力、資源等生產要素,推動中國經濟高速發展,但在2018年之後,美國對中國開啟全面的貿易戰、科技戰、金融戰,企業向外發展的空間縮小。

第三,債務問題。

上半年的家電消費補貼由於地方財政原因,無法很好推動,在8月25日,商務部發文,對消費者購買2級以上能效的8類家電產品的以舊換新,給予最終價格15%的補貼,整體資金按照9∶1的原則實行央地共擔,中央承擔了大頭,才解決地方財政對於消費補貼的債務壓力。

10月12日,財政部推出的核心刺激經濟政策,就是化解地方債務,允許地方發行1萬億的特殊再融資債券,用於置換隱性債務。

這三個難點也會傳導到企業中,因此面對土地財政到股權財政,從傳統製造到新質生產力,不能簡單對標1999年、2008年刺激經濟的措施和政策,否則就是刻舟求劍。

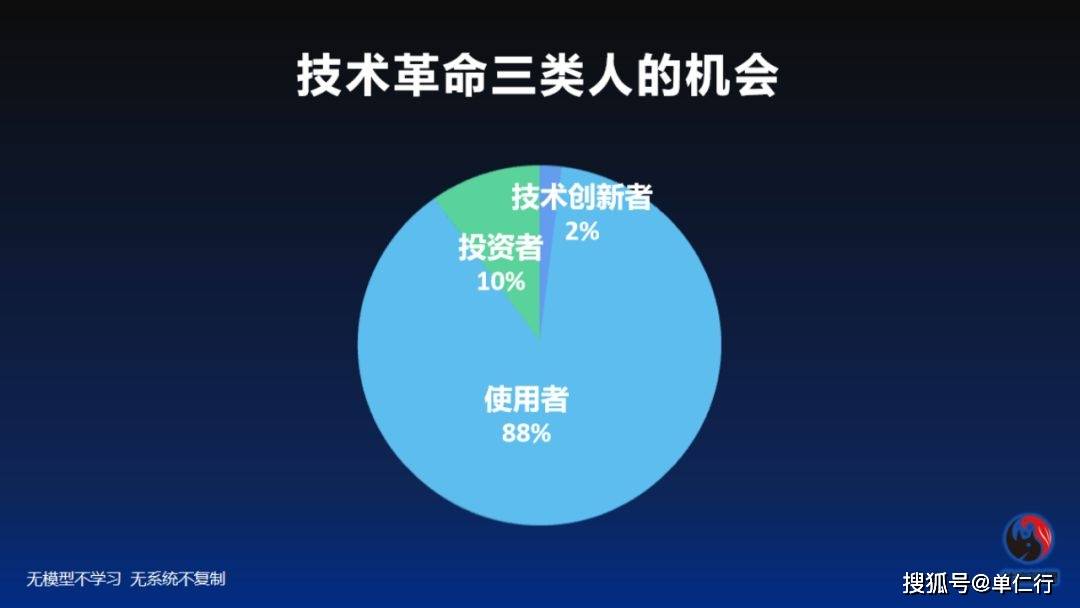

對於企業家和投資者來說,分享新質生產力的紅利有三個方向:

要麼成為華為公司的2%技術創新者;要麼成為88%的使用者;要麼成為巴菲特投資蘋果、比亞迪豪賺千億美元的10%投資者。

過去30年,我是通過投資分享經濟紅利的投資者,像在過去30年時間伴隨著中國經濟發展而成長的比亞迪、騰訊等公司,都給投資者帶來了非常豐厚的回報。

現在站在新一輪科技創新周期中,我們從投資階段轉向創新階段,勞動投入、資本投入、科技進步等各方面的條件都逐步完善,圍繞著新質生產力的科技企業進行布局,必定能夠在新一輪經濟周期和股市長牛的過程中,分享企業成長的紅利。

最後送給大家一句話:在時代大變局時刻,我們需要提升自己的能力,否則就是成為土地財政潮水退去的裸泳者!

—

責任編輯 | 羅英凡

圖片均來源於網絡

本文不構成任何投資建議,股市有風險,投資需謹慎

免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容,為作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息(包括但不限於臨時公告、定期報告和官方互動平台等)作出的個人分析與判斷;文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議,市值觀察不對因採納本文而產生的任何行動承擔任何責任。