乾隆的書法水平差,乃人盡皆知的事情,他欽慕「趙字」的妍媚、俊逸之態,行筆只求浮華的優美外表,筋骨氣力不足,由此產生庸脂俗粉的淺薄感,遠比其他的「書法帝王」,如唐太宗、宋徽宗等弱了許多,可乾隆有一點能跟上述幾位匹敵,那就是面對書法的狂熱態度。

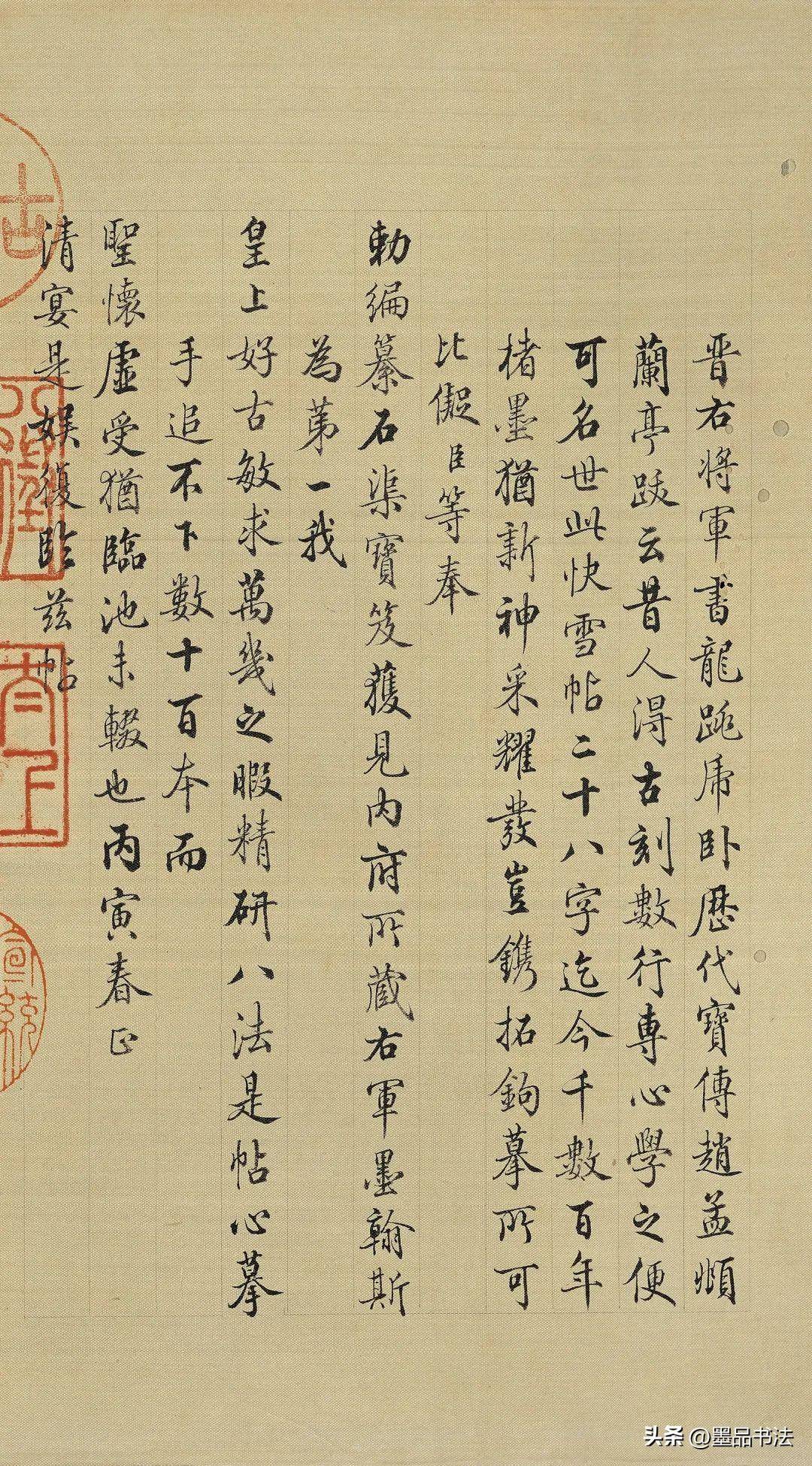

他曾派人整理宮中所藏的歷代真跡,製成了一本《三希堂法帖》,卷中記載著一些,目前早已失傳的法帖,為現代專家、學者,研究「古法」提供重要依據,而且《三希堂法帖》裡面,收錄了3幅極為珍貴的書法作品,它們就是號稱「三希」 的王獻之《中秋帖》、王珣《伯遠帖》,以及王羲之《快雪時晴帖》。

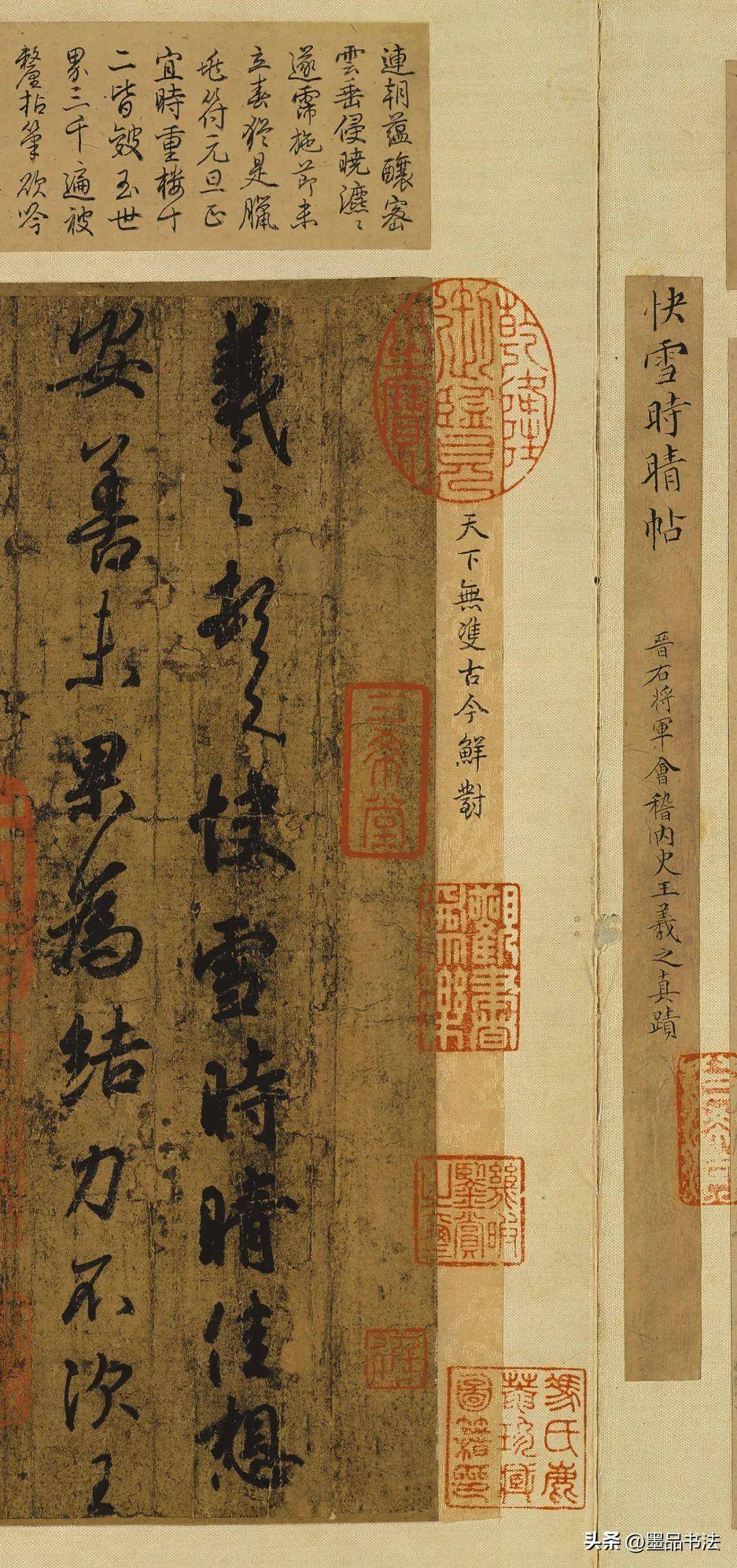

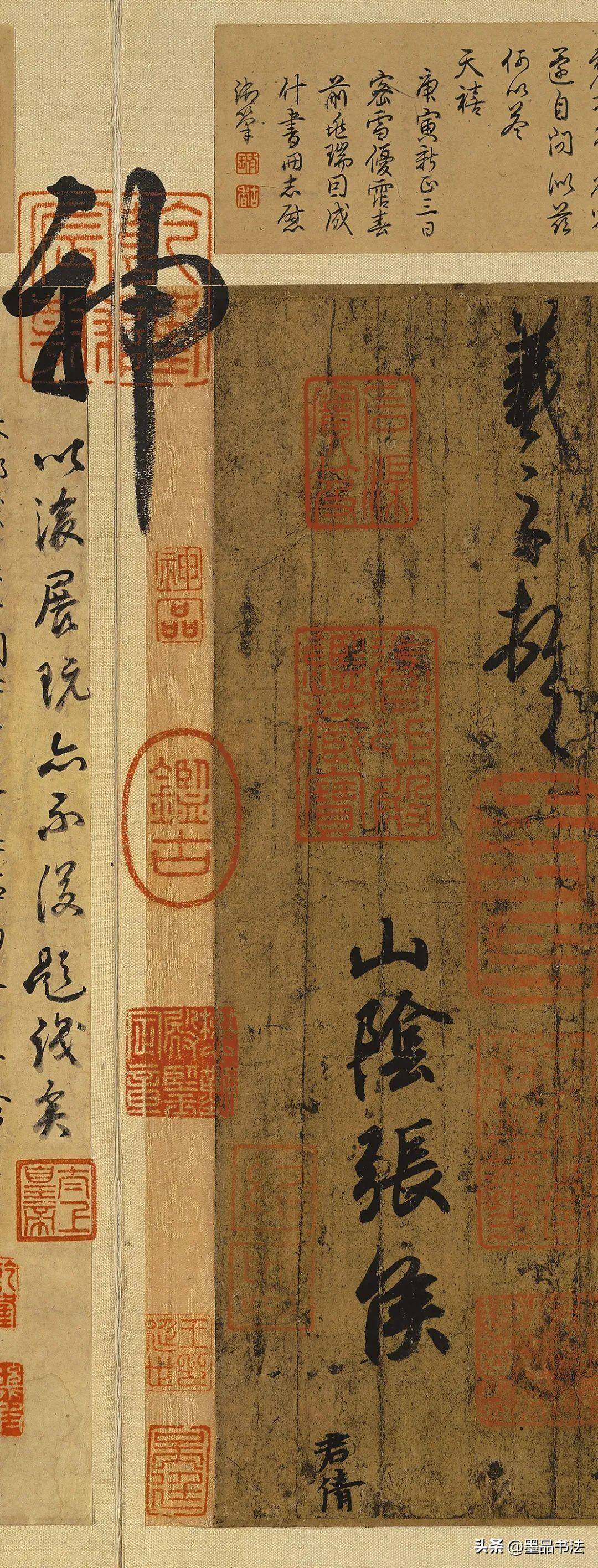

其中《快雪時晴帖》列於首位,此作共計28字,內容為:「羲之頓首,快雪時晴,佳想安善。未果為結力不次。王羲之頓首。山陰張侯」,大雪初晴後,王羲之心情愉悅,遂撰寫書信對親友表示慰問,用筆閒適自然、婉轉靈動,字體行草兼具,似一氣呵成,盡顯流利暢達之美。

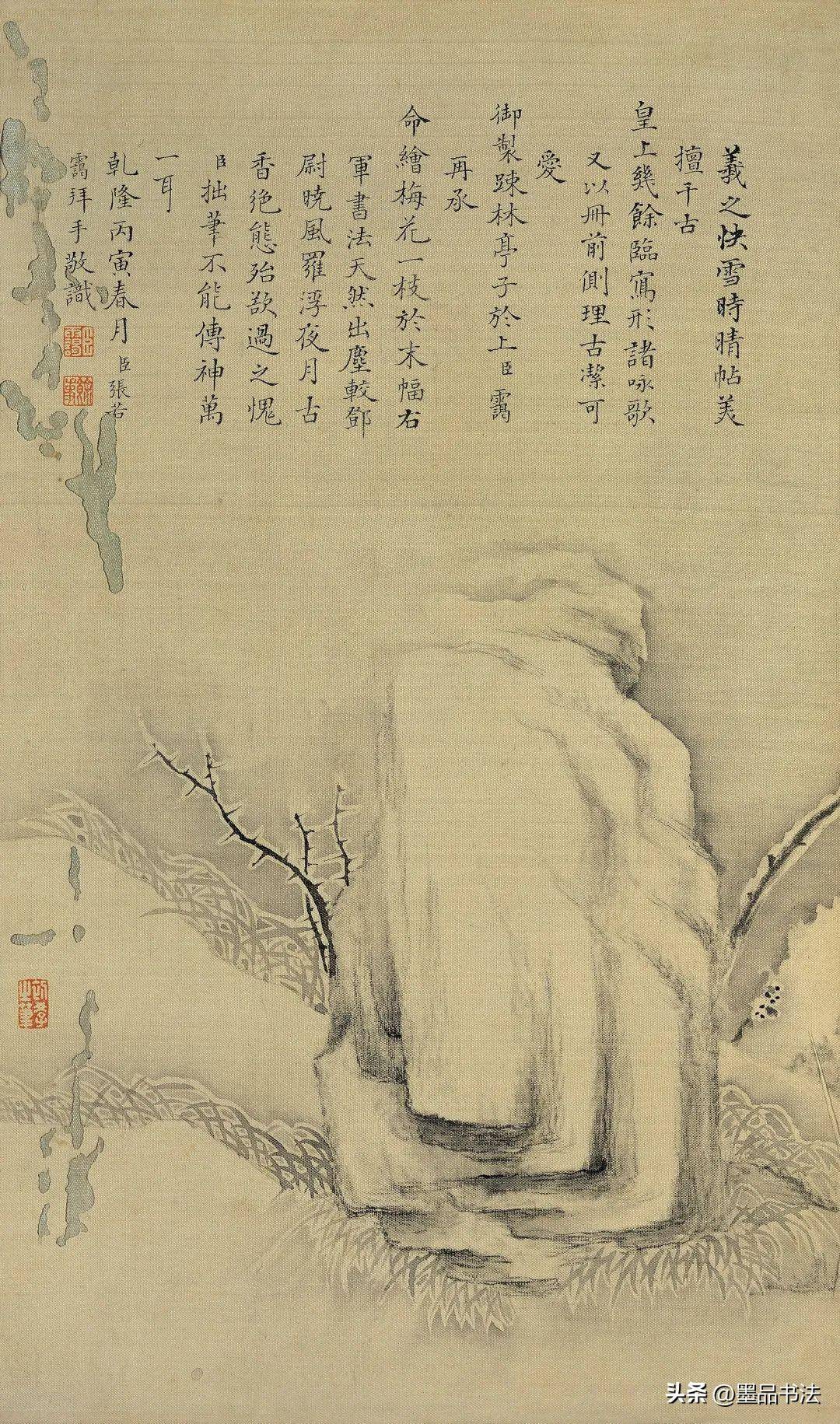

如詹景鳳評價所言:「圓勁古雅,意致優閒逸裕,味之深不可測」,《快雪時晴帖》被譽為「二十八驪珠」,亦稱「天下法書第一」,卷末附有有董邦達繪《快雪時晴圖》和仿倪雲林山水,卷首有乾隆題寫的「神乎技矣」4個大字,還有「天下無雙,古今鮮對」等多處題跋。

據資料顯示,乾隆為了表達喜愛之情,狂蓋172個印章,打眼看過去,密密麻麻鮮紅一片,趙孟頫也題跋曰:「東晉至今近千年,書跡傳流至今者,絕不可得。《快雪時晴帖》,晉王羲之書,歷代寶藏者也。刻本有之。今乃得見真跡,臣不勝欣幸之至」。

此作乃紙本墨跡,一直被看作王羲之真跡,目前藏於台北故宮博物院,目前只在2017年的「國寶的形成——書畫菁華特展」,露面過一次,堪為「頂級珍寶」,然而近幾年,書法界對於此作的真偽,產生諸多爭議,有的學者認為它是唐代「雙鉤摹拓」之作,有的人則聲稱《快雪時晴帖》由宋朝書家臨摹。

1993年,江寧縣修建南京市繞城公路,施工時挖出一座古墓,經過考古學家的發掘,墓中出土玉器、絲織品等東晉珍寶,還有一支兩端均有筆鋒的毛筆,它可以將筆頭插入筆腔固定,將三分之一的筆鋒漏在外面書寫,以此增強筆鋒的硬度,彰顯渾博氣力。

由此可見,東晉無論用筆,還是藝術風格,還保留幾分篆隸的渾博古拙之氣,可觀察《快雪時晴帖》筆畫圓融平滑,風格與同時代相差太多,近代亦有專家對紙張進行檢測,發現它乃唐宋時期製造,由此不少學者,將其定為贗品,若此作真是偽作,那它的仿造工藝實在高超,畢竟單看字跡,連當代專家也分辨不清。

您對《快雪時晴帖》有何見解,歡迎在評論區留言討論!