近日,中山大學附屬第一醫院血管外科聯合多學科團隊成功為一名73歲的下腔靜脈平滑肌肉瘤患者實施手術。根據公開文獻檢索,這是目前全球報道中年紀最大的一位下腔靜脈平滑肌肉瘤患者,也是中山一院多學科團隊成功開展的第四例同類手術。

據悉,下腔靜脈肉瘤是一種極為罕見的惡性腫瘤,根治性手術切除是唯一有效的治療方式。對於累及到肝後下腔靜脈的腫瘤,手術切除難度極大。截至目前,全世界僅有八例成功手術報道。

多學科團隊為患者進行手術。

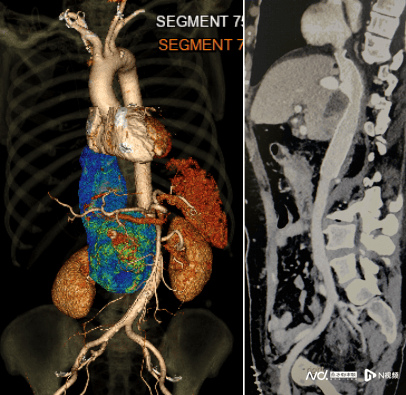

腫瘤長度約20cm,直徑約8cm

已長至右心房

馮女士(化名)今年73歲,她在1年前出現了間歇性腹痛和腰痛,但當時並未予以重視。近期,她的症狀逐漸加重,並出現了雙下肢水腫,在當地醫院檢查後發現腹部深處有一個巨大的腫瘤,生長在血管周圍,病理活檢提示為下腔靜脈平滑肌肉瘤。

因腫瘤體積巨大,且累及腹部大血管和重要臟器,手術難度極大、風險極高,患者輾轉多家醫院,最終了解到中山一院多學科團隊曾經成功完成過3例同類手術,於是慕名來到中山一院就診。

血管外科王冕主任醫師接診後,立即安排患者進行了各項檢查。檢查結果表明腫瘤十分巨大,從腎靜脈開口遠端的下腔靜脈生長進入至右心房內,腫瘤長度約20cm,直徑約8cm,已侵犯周圍重要的臟器和血管。

面對如此複雜的情況,血管外科主任常光其教授和王冕主任醫師立即組織血管外科、胃腸外科、器官移植中心、心臟外科、麻醉科、體外循環科、重症醫學科、輸血科及醫學影像科等相關科室專家進行多學科會診。

專家們討論後一致認為,患者的腫瘤由腎下的下腔靜脈生長進入右心房,肝臟完全遮擋在腫瘤的前方,如要根治性切除腫瘤,需要先將肝臟整體搬運到體外,才有機會將腫瘤完整切除。

但此例患者已經73歲高齡,並且病變非常複雜,手術的難度和風險十分巨大,如此複雜的病例,世界上還未見有成功手術的報道。醫院醫務處組織相關科室及專家仔細評估了手術的風險,並與患者進行了充分的溝通。

為保障患者能平穩地完成手術,順利地度過術後恢復期,常光其教授和王冕主任醫師積極與手術麻醉中心、輸血科、重症醫學科等科室溝通,並制定了各種突發情況的應對方案,力求將患者的風險降到最低。

多學科團隊奮戰14小時

巨大腫瘤被完全切除

完善術前準備後,心臟外科周立副主任醫師與麻醉科陳宇主任醫師配合,建立起體外循環。陳宇主任醫師熟練置入了經食道心臟超聲,動態監測腫瘤上緣的位置。

術前、術後對比圖,腫瘤已被完全切除。

在常光其教授的指導下,王冕主任醫師與寧俊傑主治醫師打開腹腔,先分離出腫瘤遠端的下腔靜脈,沿著腫瘤的邊緣將雙側腎靜脈從腫瘤中分離出來,並將腹主動脈完好地從腫瘤上分離出來。

隨後,胃腸外科李引副主任醫師將十二指腸、胰腺無損傷地從腫瘤上分離下來,充分將腫瘤組織暴露出來。王冕主任醫師仔細把下腔靜脈、雙側腎靜脈、腹主動脈及雙側腎動脈、腸系膜上動脈逐一地從腫瘤上游離出來並控制。

肝移植科鞠衛強副主任醫師、陳茂根副主任醫師上台,先切除膽囊,游離肝臟周圍韌帶後完全離斷,切開膈肌腳並將心包向下牽拉,經食道超聲監測下嘗試阻斷下腔靜脈心房端,見冠狀靜脈回流未受影響,於是在此處阻斷下腔靜脈,避免了開胸,有效節省手術時間、減小手術創傷。

體外循環科主任榮健主任醫師迅速開啟體外循環,保證門靜脈、下肢靜脈回流。鞠衛強副主任醫師、陳茂根副主任醫師將肝臟連同下腔靜脈腫瘤一併移出體外。

王冕主任醫師探查雙側腎臟,發現右腎靜脈內無腫瘤,而左腎靜脈內雖有腫瘤組織,但腫瘤並未侵犯左腎,僅需將腫瘤組織從左腎靜脈內完整取出。為重建下腔靜脈,王冕主任醫師使用兩條人工血管分別連接下腔靜脈的兩個殘端,再將兩條人工血管吻合,成功重建了下腔靜脈。

與此同時,鞠衛強副主任醫師已將肝臟重新修整好。待王冕主任醫師將下腔靜脈重建完畢,鞠衛強副主任醫師立即將肝臟重新植入患者體內。經過14個小時的奮戰,多學科手術團隊最終成功將腫瘤完整切除,並保留了各器官的結構和功能。

在重症醫學科的精心呵護下,馮女士術後第二天即脫離呼吸機拔出氣管插管。經過康復,馮女士已達到出院標準。術後複查CT未見腫瘤殘留,患者下腔靜脈血流恢復通暢,已於日前順利出院。

患者出院時為專家團隊送來錦旗。

采寫:南都記者 王詩琪 通訊員 章智琦

通訊員供圖