#日本戰敗投降日#

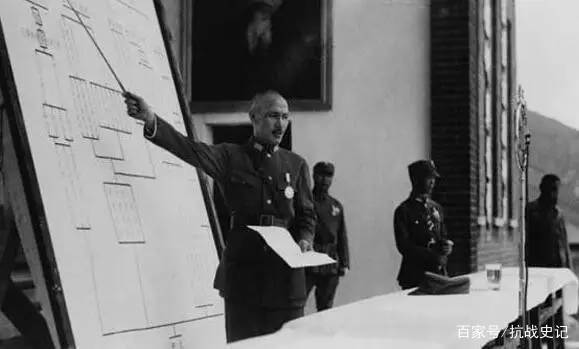

蔣介石軍裝照

一.史料來源

汪朝光:《南京大學學報:哲學.人文科學.社會科學》載《從「七七」到「八一三」:國民黨和國民政府抗戰決策的醞釀和實現》,2018年第1期第74-86頁

吳相湘:《第二次中日戰爭史》

楊天石:《找尋真實的蔣介石——蔣介石日記解讀》、《蔣氏秘檔與蔣介石真相》2018年版

日本防衛廳防衛研究所戰史室:《日本軍國主義侵華資料長編-大本營陸軍部摘譯》,四川人民出版社1987年版

日本防衛廳防衛研究所戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第1卷

中國第二歷史檔案館藏:《蔣介石致宋哲元密電稿》,國民政府軍令部戰史會檔案

中國第二歷史檔案館藏:《蔣介石致宋哲元電》,侍從室電稿

第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》

中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(上)《張致中致蔣介石密電》時間注1937年8月9日

中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(上)《上海作戰日記》時間注1937年8月11日

中國第二歷史檔案館藏:陳誠《關於淞滬抗戰的回憶資料》,國民政府軍令部戰史編纂委員會檔案

[日]今井武夫:《今井武夫回憶錄》,上海譯文出版社1978年版

《致日備忘錄》,載中共中央黨校編《盧溝橋事變和平津抗戰(資料選編)》,1986年版。

《蔣介石日記》《事略稿本》《上星期反省錄》《本月反省錄》《下周預定表》

餘子道,張雲等編:《八一三淞滬抗戰》,上海人民出版社2016年版

張憲文:《抗日戰爭正面戰場》2016年版

張秉鈞:《抗日戰役第一期作戰之研究—淞滬會戰(一)》,《中國現代歷次重要戰役之研究》,中國台灣「國防部」史政局1978年版

《張治中回憶錄》上冊

秦孝儀主編:《中華民國重要史料初稿—對日抗戰.緒編(三)》

秦孝儀主編《總統蔣公思想言論總集》第14卷《國府遷渝與抗戰前途》時間注1937年11月19日,中國台灣「中央文物社」1984年10月版

請支持原創!轉載,請註明文章來源:抗戰史記

蔣介石,陳誠指揮作戰

二.蔣介石忍無可忍,決定抗戰到底

1937年7月27日,蔣介石決定召集國防會議,討論抗戰決策,並表示「預備應戰與決戰之責任,願由一身負之」 。29 日,在北平失陷的當天,蔣介石決定令湯恩伯部「從速集結待命」,並「開會討論軍事外交內政之方針」;「一則商作戰新方略,一則商量發表對內對外宣言」。史料來源《王世傑日記》1937年7月27日上冊第27頁。

7月29日蔣介石對記者發表談話稱 :「今既臨此最後關頭,豈能復視平津之事為局部問題,任聽日軍之宰割,或更製造傀儡組織?政府有保衛領土主權與人民之責,惟有發動整個之計劃 ,領導全國,一致奮鬥,為捍衛國家而犧牲到底,此後決無局部解決之可能……總之,我政府對日之限度,始終一貫,毫不變更,即不能喪失任何領土與主權是也 。」史料來源《革命文獻》第106輯上冊第5-6頁。

天津淪陷當天(1937年7月31日),蔣介石令冀、魯、豫、蘇各省民間限期掘成各鄉村之外濠,使之連成一線;戰車防禦炮,高射炮應速分撥於前線,分配表查報,編制各種戰術。還再次強調要「持久戰」等。此外,提出計劃各師各軍人事之整理,召開名流會議,國防會議;決定大本營組織人選,大本營擬設洛陽、西安、彰德。政府地點擬定武漢、長沙、廣州。國民經濟動員,檢查戰鬥準備軍。從這些舉措可以看出,蔣介石已準備按下全面抗戰的「按鈕」。

8月1日,蔣介石在國防會議開幕詞中提出「目前中國之情勢,乃是生死存亡的最後關頭,尤其是我們高級的長官,必定要切實認清國家的利害,為國家的利害著想,撇開個人的利害,求實際上犧牲個人的私益,謀所以復興之道。」史料來源章伯鋒,莊建平主編:《抗日戰爭》第2卷上冊載《南京國民政府國防聯席會議記錄》1937年8月1日,四川大學出版社1997年版第76頁。

同日,蔣介石在中央軍官學校召集各院部會官員講話說 :「我們國家遭受了非常之大的恥辱,我們 民族已到了生死存亡的最後關頭」 ;「今後我們只有全國一致,發動整個應戰的計劃,拼全民族的力量,來爭取最後的勝利,以保障國家民族的生存」 ;希望「大家一致奮起,切實猛省,根據過去失敗的教訓,激發自動奮戰的精神,迅速充實各種必要的準備」 ;「只要大家從此下決心,拿平津失敗作教訓,在一個命令之下,共同一致,沉著應戰,愈挫愈奮,愈奮愈進,持久不懈,拼戰到底,我相信最後的勝利終屬於我們的」。史料來源《革命文獻》第106輯上冊,第11-17頁。

1937年8月4日,蔣介石在日記表達了抗戰決心:「平津既陷,人民荼毒至此,雖欲不戰,亦不可得,否則,國內必起分崩之禍。與其國內分崩,不如抗倭作戰。」學界普遍認為這是蔣決定全面抗戰的標誌。

1937年8月7日,蔣介石約集各派系軍閥領袖,在南京召開國防聯席會議。國民黨黨政軍高層領袖悉數出席,應召到京的各重要地方長官,如山西的閻錫山、廣西的白崇禧、廣東的余漢謀、湖南的何鍵、四川的劉湘等,共41人出席會議,以此體現全國對日態度的一致性。

會議於晚 8 時在南京勵志社舉行。軍政部長何應欽首先介紹了盧溝橋事件後的軍情與處置,軍委會辦公廳副主任劉光介紹了中日雙方的軍力對比。隨後蔣介石作為議長講話說 :「現在這回中日戰爭 ,實在是我們國家生死存亡的關頭,如果這回戰爭能勝利,國家民族就可以復興起來,可以轉危為安 ,否則必陷國家於萬劫不復之中。」所以,蔣請與會者「儘量的為民族為國家多多的發表意見,務須完全站在民族的立場上著想,不要以個人的主見來主觀的判斷,完全要拿實際的狀況,替國家作一個總的打算」 ;「我們應該赤裸裸坦白的有意見便提出來,明白地加以商討,既決定之後,我們便應切實地遵行」。對戰爭的前景,蔣認為,日本在軍事上比中國強,但在經濟上有財政困難,國際上時時在顧慮,英美在道義精神上可以對我有幫助。 針對國民黨內對日緩和、局部解決的主張,蔣說 :「如果能以長城為界,長城以內的資源,日本不得有絲毫侵略之行為,這我敢做。」但是,蔣同時又認為,「日本是沒有信義的,他就是要中國的國際地位掃地,以達到他為所欲為的野心。所以我想如果認為局部的解決,就可以永久平安無事,是絕不可能,絕對做不到的。」

蔣介石與林森

蔣介石發言後,與會者的發言都表示支持發動抗戰。國民政府主席林森認為:只有抗戰,予打擊者以打擊,才能談生存的要義。軍事委員會副委員長閻錫山認為:應以決心抗戰為我後盾,最後勝利必操左券。四川省政府主席劉湘認為:最後的勝利,必屬於我,惟有持久抗戰,可以奏殺敵致果之效,方知多難興邦言之不謬。他還表示:四川人民願在政府領導下,作不顧一切的為民族求生存戰。會議秘書廳長(參謀總長) 程潛提出:(1) 凡是他沒有決心的時候,我們應具決心,並闡明議長決心抗戰之大義;(2 ) 解釋一般學者夢想和平的錯誤(指胡適);(3 ) 只有決戰可以求生。

會議議決,如決定抗戰,請各自起立,以資決定,並示決心。此即不約而同,起立作決心抗戰之表示,並決定共同遵守之態度與步驟:(1) 在未正式宣戰之前,與彼交涉仍不輕棄和平;(2) 今後軍事外交上各方之態度,均聽從中央指揮與處置。

蔣介石最後致閉幕詞:「剛才已經議決了今後的方針,大家應共同的一致去努力,預料一定能達到目的,此後就要請各位分頭努力,最重要的,要團結一致的向目標邁進,我很相信最後的勝利,必屬於我。善於侵略的日本,終於是失敗的。」史料來源章伯鋒,莊建平主編《抗日戰爭》第2卷上冊載《南京國民政府國防聯席會議記錄》,第77-83頁,四川大學出版社1997年版第76頁。

蔣介石日記記載:「八月七日,上午國防會議。批閱。下午會客。晚國防黨政聯繫會,午夜始散,決定主戰。」又記:「國防會議開成,全國將領集京赴難,得未有之盛況,是為勝利之基也」。這次會議是盧溝橋事件發生後國民黨決定抗戰決策最關鍵最重要的一次會議。會議對抗戰決策達成了基本共識,並首次形成統一的軍事集團。至此,國民黨和國民政府對日全面抗戰的國策已定,全國抗戰的動員和實行全面啟動。劉維開:《國防會議與國防聯席會議之召開與影響》,《近代中國》第163期 ,2005年12月第47頁。

1937年8月8日,蔣介石發表《告抗戰全體將士書》「這次盧溝橋事變,日本用了卑劣欺騙的方法,占據了我們的北平、天津,殺死了我們的同胞百姓,奇恥大辱,無以復加,思之痛心 ! 自從九一八以後 ,我們愈忍耐退讓,他們愈兇橫壓迫,得寸進尺,了無止境。到了今日,我們忍無可忍,退無可退了,我們要全國一致起來,與倭寇拼個你死我活。」接著提出抗戰要有犧牲到底的決心,要相信最後勝利一定屬於我們,要運用智能自動抗戰,要軍民團結一致親愛精誠,要堅守陣地有進無退。最後宣示: 「現在既然和平絕望,只有抗戰到底,那就必須舉國一致,不惜犧牲,來和倭寇死拼。我們大家都是許身革命的黃帝子孫,應該要怎樣的拚死,圖報國家,以期對得起我們總理與過去犧牲的先烈,維持我們祖先數千年來遺留給我們的光榮歷史與版圖,報答我們父母、師長所給我們的深厚的教誨與養育,而不至於對不起我們後代的子孫。將士們 ! 現在時機到了,我們要大家齊心,努力殺賊,有進無退,來驅除萬惡的倭寇,復興我們的民族 !」 來源中國台北國史館:《中華民國史事紀要》1937年7至12月份,第242—244頁。

請支持原創!轉載,請註明文章來源:抗戰史記

抗日名將,民族英雄—張治中

三.淞滬戰場導火索點燃

早在1936年,張治中奉蔣介石命令擔任京滬區軍事長官。在統一籌划上海,南京一帶抗日國防事宜時,曾草擬了《上海圍攻計劃》。最早提出「先發制敵」的作戰方針,準備使用6-7個師的兵力,圍殲駐滬日軍。

自盧溝橋事變發生後,國軍方面為應付突發事變。於1937年7月13日,正式任命張治中擔任京滬警備軍司令官;同日,蔣介石從廬山致電何應欽,程潛,唐生智等,下令:「京滬區張治中迅即前往負全責」。張指揮第87師(駐常熟,蘇州)王敬久部,第88師(駐錫,)孫元良部及江蘇,上海保安隊數團,在淞滬地區戒備日軍動向。不久,又增調第2師補充旅開往蘇州歸張治中指揮。張治中即令該旅1個團化裝為保安隊進駐虹橋和龍華警戒。

7月14日,國民政府軍委會決定立即封鎖長江,撤除長江之燈塔,航標,加強劉海沙,江陰等地的岸炮配置。7月30日,由何應欽主持的軍委會彙報會議討論和決定了處置上海日本海軍陸戰隊計劃。張治中主動提出了「先發制敵」的建議,其主要作戰思想「若敵方有左列徵候之一,如:(一)敵派陸軍師團來滬,已開始登輪輸送時;(二)敵派航空母艦來滬時;(三)敵在長江艦隊來滬集合時;(四)敵在滬提出無理要求,甚至限期答覆,即斷定敵發動無疑。」在上述形勢一旦出現時,「因我主力軍遠在蘇,常以西,輸送展開在在需時,且上海保安團抵抗力薄,諸種關係,似宜立於主動地位,首先發動,較為有利。」這一建議,得到了蔣介石的支持。在復電中說:「應由我先發制敵,但時機應待命令。」雙方在淞滬地區達到劍拔弩張的程度。這是淞滬會戰前,中國軍事當局決心以「先發制敵」,成為整個會戰最重要的決策。

然而7月28日,由於被日本收賣的國民政府行政院秘書黃浚,透露國軍將立即封鎖江陰長江航道。引發了日本緊急將長江一帶的軍艦和僑民向上海撤退。這使得長谷川清誤以為上海戰事已一觸即發,緊急請求日本大本營立即增兵上海,海軍準備立即在上海開戰。這也直接引發了 「虹橋事件」,成為淞滬會戰的導火索。

據張治中1937年8月9日致蔣介石,何應欽等人的密電,日駐滬軍力:「陸戰隊官兵約5000人」,兵艦「合計12艘。各艦可隨時登陸之水兵,共計約3000人」。在陸上配備有「各種輕重口徑炮約30餘門,高射炮8門,戰車及裝甲汽車各約20餘輛」。此外,在上海的日僑中,有「業經組織健全之在鄉軍人約3000餘人,壯丁義勇隊3500人」。綜上,日軍駐上海實際兵力為8000人;另有日僑組成的義勇隊約6500人;不是國內網絡上長期流傳的3000或6000人。史料來源於中國第二歷史檔案館編:《抗日戰爭正面戰場》(上)《張致中致蔣介石密電》時間注1937年8月9日。

1937年7月24日,日本駐滬海軍陸戰故技重施,以日方水兵一名為華人擄去為由,向上海市警察總提出交涉。未待中方答覆,日陸戰隊卻「以搜查為名,派出水兵多名,並帶有坦克車,至天通庵,橫浜路方面設立臨時步哨,並在越界築路搜查行人,儼似戒嚴狀況」。

1937年8月9日下午5時左右,日軍駐上海海軍特別陸戰隊西部派遣隊長,海軍中尉大山角夫及一等水兵齋藤要藏兩人乘摩托車越入中國保安隊警戒線,向虹橋機場方向疾馳,不聽從中國方面的停車命令,反向中國守軍開槍。中國保安隊被迫還擊,將兩人擊斃。這就是 「虹橋機場事件」,即「大山事件」。事件發生後,上海形勢頓時緊張。

8月10日,中日雙方代表在上海市政府進行談判並達成3點協議:「一,請(上海市區)保安隊步哨暫撤若干距離,以免衝突;二,日方表明態度,不願在上海有作戰行動;三,俞(鴻鈞)市長提議此事由外交手段交涉解決,日方誠意接受」。然而第二天,日方態度轉向強硬。

8月11日下午4時,日駐滬總領事岡本季正到上海市府面見俞鴻鈞,表示「日方以著海軍制服之軍官及水兵為華人殘殺,認為對皇軍重大侮辱,全國憤激。」要求中方必須承諾以下兩項:1)撤退市內保安隊;2)所有保安隊防禦工事應拆除。並以武力解決相威脅。俞鴻鈞當場駁斥了日方的無理要求。

淞滬會戰罪魁—朝香宮親王,松井石根,長谷川清

四.蔣介石下達總攻擊命令,淞滬會戰爆發

早在1937年8月10日13時許,長谷川清就下令在佐世保待命的第八戰隊,第一水雷隊,第一航空隊,佐世保鎮守府第一特別陸戰隊,吳港鎮守府第二特別陸戰隊,迅速向上海增援;並動員駐滬海軍陸戰隊和日僑義勇團備戰,將日艦29艘全部集中吳淞一帶,隨時準備採取行動,陸軍亦開始向上海調動。同天,在日本內閣會議上,海相米內光政提出要求向上海派遣陸軍部隊,陸相杉山元表示支持。最後達成「派遣最低限度兵力」,決定向上海派出陸軍2個師團。

8月11日,上述海軍部隊全部到達上海;中午,從佐世保開來的第二艦隊所屬軍艦16艘抵滬,當晚23時,其陸戰隊2000人登陸完畢。次日,又有5艘軍艦到達。8月12日下午,海軍陸戰隊1400名士兵在黃浦江日商碼頭登陸,分別進駐北四川路和平涼路兵營。至此,日軍駐滬部隊總兵力已超萬餘人(相當1個混成旅團),另有僑民組成的義勇隊6500餘人,各口徑火炮數量達到60門左右。軍艦達到31艘;此外,還有9艘停泊在吳淞口外海面,包括1艘航空母艦;可隨時增援上海。

8月12日下午,淞滬停戰六國共同委員會應日本代表岡本要求,召集緊急會議。會上,岡本公然汙衊國軍部隊在《淞滬停戰協定》之限制區域內推進作戰準備,妨礙租界安全,要求對中國加以制裁。中方代表俞鴻鈞據理反駁:「我方隊伍在本國領土,採取自衛行動,並無不合。日方軍隊如能撤退,自無衝突危險」。此次,六國共同委員會陷入僵局,日本的外交手段以失敗告終。淞滬戰事處於一觸即發之勢。

日本陸軍省和參謀本部於8月12日制定了派遣陸軍方案,主要計劃包括上海和青島兩地:「(一)上海方面派遣部隊以第11師團(缺一部)和第3師團為基幹編成一個軍,8月15日為動員的第一日;(二)青島方面派遣部隊預定是第11師團的一部和第14師團……(四)動員規模約30萬,馬匹約8.7萬」。第二天,日本內閣舉行全體會議。通過了派遣陸軍方案。

雖然日本海軍軍令部和海軍省已決心發起上海戰事,也與陸軍達成了派兵協議。但由於要履行徵調陸海軍的例行軍令程度,完成動員和輸送,到上海前線集結,布置完畢並發動進攻,最快也要到8月底。因此,日本海軍採取暫維持事態不惡化方針;日本軍部記錄:「海軍中央部……和第三艦隊進行了聯絡,要求慎重行事。因為儘管事態的解決最後只能訴諸武力,但在陸軍派兵的情況下,攻擊開始的時間也須在動員後的二十天,因此當前要儘可能不使事態迅速惡化。」這也給國軍「先發制敵」創造了戰機。

面對日軍的挑釁,國軍積極備戰部署。1937年8月1日,張治中發表文告,鼓勵所屬官兵「期以忠勇堅毅,共迎行將到來之無限艱苦,但必有無限希望的歲月。」同日,經發表《告京滬區民眾書》呼籲「惟我親愛同胞,共勉前程,共紓大難,時乎不再,凜凜勿忽。」

京滬警備司令張治中,在「虹橋機場事件」剛發生時即令:「第87,88師,做輸送前進的準備。」 軍委會最高統帥也決定立即實施「後發先制的」既定方針,趁日軍主力尚未登滬的有利戰機,先殲滅駐滬日軍。8月11 日,蔣介石「聞倭艦隊集中滬市,且有八大運輸艦到滬,預料其必裝載陸軍來滬,故奧封鎖吳淞口」。當晚21時,蔣介石密令張治中:「令張司令官治中率第八十七,八十八兩師於今晚向預定之圍攻線推進,準備對淞滬圍攻」。並急令該軍在西安的第36師火速馳援上海。

張治中在蘇州立即發布滬警備軍挺進上海的命令:「一,八十七師的一部進至吳淞,主力前進至市中心區;二,八十八師前進至北站與江灣間;三,炮十團第一營及炮八團進至真如,大場;四,獨立第二十旅在松江的一團進至南翔;五,令炮三團第二營及五十六師自南京,嘉興各地兼程向上海輸送;六,派劉和鼎為江防指揮官,率領五十六師及江蘇保安第二,第四兩團任東自寶山西至劉海沙的江防,並控制主力於太倉附近。」

很快,第87師在江陰,蘇州徵用300餘輛泊車,當夜開赴上海。第88師在無錫,蘇州一帶乘火車,直駛上海。1937年8月12日晨,即進駐上海。張治中令第87師一部進至吳淞,控制羅店,瀏河,主力前進至市中心區,第88師前進至上海火車站北站與江灣間,炮兵第10團第1營及炮兵第8團進至真如,大場,獨立第20旅在松江的一個團進至南翔;令炮兵第3團第2營及第56師之一部自南京,嘉興各地兼程向上海輸送;派劉和鼎為江防指揮官,率領第56師及江蘇保安第2,4兩團,負責東自寶山西至劉海沙的江防,並控制主力於太倉附近;至當天黃昏前,國軍在戰役部署基本就緒。

是日,國民政府正式命令蔣介石為陸海空軍大元帥。國民黨中常會也秘密決定,自本日起,全國進入戰時狀態。何應欽在會上表示:"和平已經絕望","如果他稍有動作,就要打他,否則,等他兵力集中,更困難了。"蔣介石也令侍從室一處主任錢大鈞電各師旅長,要求「督飭部下不得稍失寸土,如有後退,不啻引敵深入,為虎作倀,一律以漢奸論罪,格殺勿論」。史料來源錢世澤編:《干鈞重負——錢大鈞將軍民國日記摘要》 (一) 1937年8月12日,中國台北中華出版公司2015年版第501頁。中國外交部發言人則發表談話,譴責日本在華北「屠殺焚燒無所不至」,在上海 「肆行威脅」,「準備軍事行動」,聲明:「凡此種種行為,均屬侵犯我國領土主權與違反各種國際條約,我國處此環境之下,忍無可忍,除抵抗暴力實行自衛外,實無其他途徑。今後事態之演變,其一切責任應完全由日方負之」。

日本駐滬海軍部隊也躍躍欲試,終於點燃了戰爭。8月11日,日本海軍陸戰隊出動裝備甲5輛,運載一批士兵,在北四川路,狄司威路(今溧陽路)和施高塔路(今山陰路)一帶武裝巡邏。8月12日,日海軍陸戰隊全副武裝,在閘北淞滬鐵路邊沿地帶開進,並在寶山路和北站的中國保安部隊前沿陣地構築工事。當日中午前後,日軍便衣偵探數名在北站附近偵察時,被中國警察逮捕。

1937年8月12日,日本駐滬海軍陸戰隊也全部進入陣地。12日晚19時,陸戰隊司令大川內傳七下令其部隊做好戰鬥準備。日軍防禦線,以位於北四川軍終點的陸戰隊司令部和虹口公園為核心,東至沙徑港,西至橫浜與北四川路,北邊的前沿為八字橋,水電路南端。其第五大隊在沙徑港一線,第一大隊在體育會路南段,廣中路至八字橋,第三大隊在八字橋至六三花園,其餘部隊則置於楊樹浦公大紗廠和滬江大學附近。史料來源於《張治中回憶錄》上冊,第121-122頁

當天晚上,張治中在所部完成對上海日軍進攻部署後,決定先發制敵。準備於8月13日拂曉以前,對虹口,楊樹浦日軍據點發動總攻,以在日軍援軍未到及日軍對國軍作戰意圖琢磨不定時,打個措手不及。作戰意圖:「一舉將敵主力擊潰,把上海一次整個拿下」。他向蔣介石,何應欽提出:「本軍各部隊已在本日黃昏前可輸送展開完畢,可否於明日拂曉前開始攻擊」,並要求「空軍明晨……同時行動」。張的速攻建議是完全正確和適時的,可惜並未獲得蔣介石的批准。史料來源《張治中致蔣介石,何應欽密電》時間注1937年8月12日,《抗日戰爭正面戰場》上冊,第265頁。

蔣這時對於是否立即開戰,還在猶豫。而使他猶豫的原因,是駐滬日軍在當日上午8時發表聲明,再次強調所謂「不擴大」原則不變。很明顯是日方的緩兵之計,是為了陸軍登陸上海爭取時間。而上海外國駐滬領事團也在當天下午向中日兩國提出在24小時內勿啟戰端。於是,政治再次左右了軍事。蔣復電張治中:「希等候命令,並須避免小部隊之衝突為要。」就這樣,原定13日拂曉的進攻,被暫時延後。史料來源《蔣介石致張治中密電》時間注1937年8月12日,《抗日戰爭正面戰場》上冊,第265頁。張治中回憶錄中認為國軍錯過了進攻「最佳時機」,以致兩岸學界在很長時間都認為是上海圍攻戰,甚至是淞滬會戰失敗主要原因之一。筆者認為日軍在張治中部完成進攻部署的同時,也完成作戰準備;而且第二天,就主動發起進攻,可見其準備充分。這一「最佳時機」,恐怕不足以左右整個戰局,甚至上海圍攻戰。下面詳解。

1937年8月13日上午9時15分,原本爭取時間;避免戰事的日本海軍陸戰隊1小隊,主動由天通庵車站附近商務印書館舊址與橫浜橋之間道路,越過淞滬鐵路沖入寶山路,向駐守在西寶興路附近的上海市保安總團陣地進犯,並首先向守軍開槍。國軍奮起反擊,偉大,悲壯烈淞滬抗戰全面拉開戰幕。

1937年8月13日夜,蔣介石得到上海戰事已起。遂正式下達總攻擊命令:一,京滬警備軍改編為第9集團軍,張治中將軍為總司令,並於14日攻擊虹口及楊樹浦之敵。二,蘇浙邊區軍改編為第8集團軍,張發奎將軍為總司令,守備杭州灣北岸,並掃蕩浦東之敵,炮擊浦西匯山碼頭及公大紗廠。三,中國空軍於14日出動,協同陸軍作戰,並任要地防空。

淞滬會戰中蔣介石親臨第一線指揮

五.對日不宣戰政策及抗暴自衛聲明發表

1937年8月14日,國防最高會議第一次會議決定:此次對日抗戰不採宣戰絕交方式,由外交部斟酌情形,向國際聯盟提請予侵略者經濟制裁。史料來源呂芳上主編:《蔣中正先生年譜長編》第5冊 ,中國台北國史館2014年版第377頁。

1937年8月14日,國民政府發表《抗暴自衛聲明》,嚴正宣示 :「中國為日本無止境之侵略所逼迫,已不得不實行自衛,抵抗暴力。」聲明首先揭露了日本歷來的侵華行徑 :「自『九一八 』 以來,日本侵奪我東四省 ;淞滬之役,中國東南重要商鎮淪於兵燹;繼以熱河失守,繼以長城各口之役,屠殺焚毀之禍,擴而及於河北;又繼之冀東偽組織之設立,察北匪軍之養成 ;中國領土主權,橫被侵削。其他如縱使各項飛機,在中國領土之內飛行;協助大規模走私,使中國財政與各國商業同受巨大損失 ;以及種種毒辣之手段,如公然販賣嗎啡、海洛因,私販槍械,接濟盜匪,使我中國社會與人種,陷入非人道之慘境。此外無理之要求,與片面之自由行動,已足危害國家之獨立與民族之生存。」聲明繼又揭露日本在盧溝橋事件後的擴大侵略行為: 「日本之行動有深足注意者,即其口頭常用就地解決,及不欲擴大事態之語調,而其實際,則大批軍隊及飛機 、坦克車,種種最新戰爭利器,由其本國及朝鮮與我東北,源源輸送至河北境內,實行武力侵略,向我各地節節進攻之事實,絕不能為其所用之語調所可掩蔽於萬一。」

為此,國民政府「鄭重聲明」 :「中國之領土主權,已橫受 日本之侵略;國聯盟約、九國公約、非戰公約,已為日本所破壞無餘。此等條約,其最大目的,在維持正義與和平。中國以責任所在,自應盡其能力,以維持其領土主權,及維護上述各種條約之尊嚴。中國決不放棄領土之任何部分,遇有侵略,惟有實行天賦之自衛權以應之。日本對於中國懷有野心,實行領土之侵略,則當對於兩國國交謀合理之解決,同時制止其在華一切武力侵略之行動;如是,則中國仍當本其和平素志,以期挽救東亞與世界之危局。 要之,吾人此次非僅為中國,實為世界而奮鬥 ;非僅為領土與主權 ,為公法與正義而奮鬥。」 史料來源朱匯森主編:《中華民國史事紀要中央日報》1937年7至12月份,中國台北國史館1987年版,第300—302頁