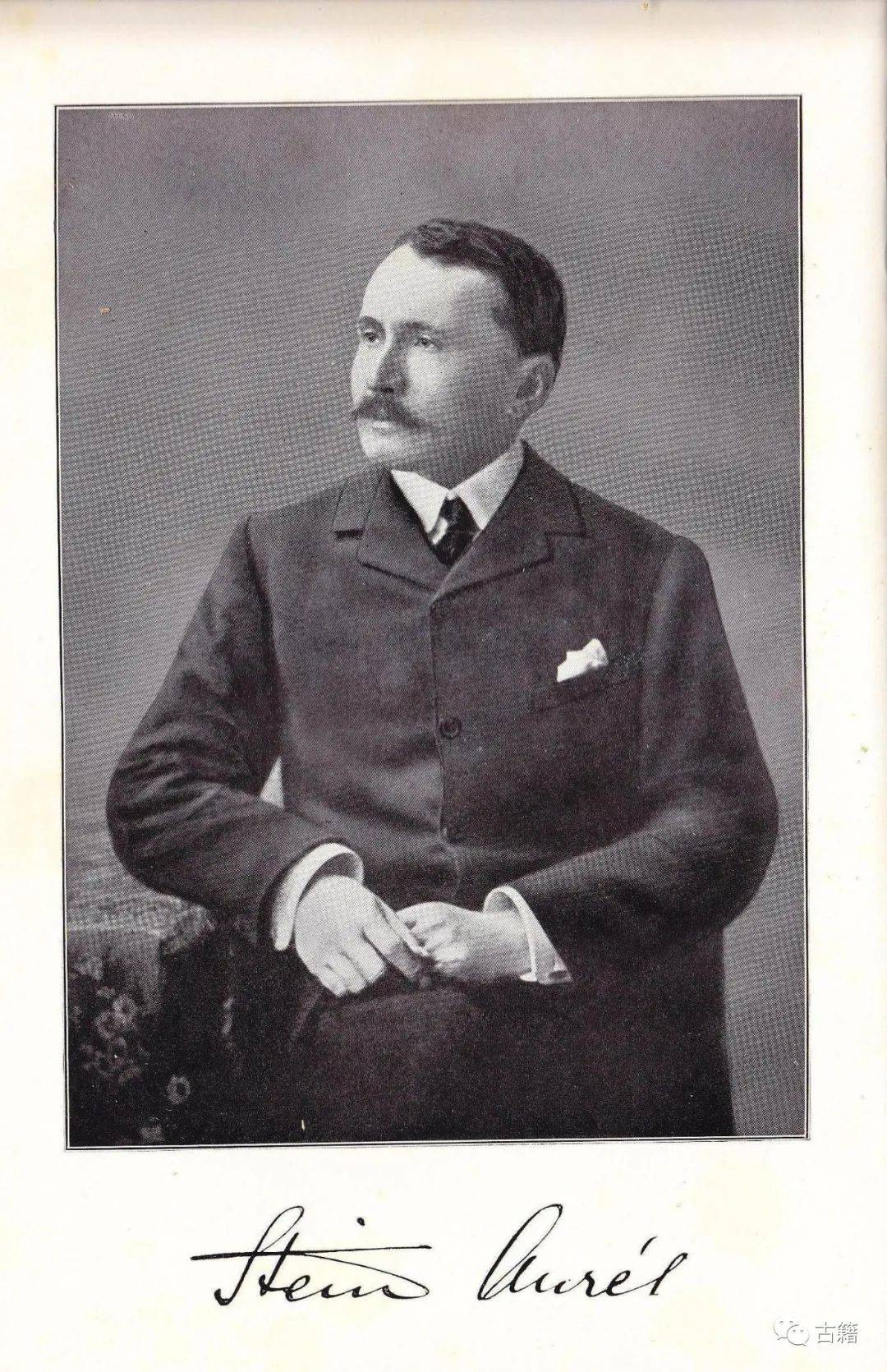

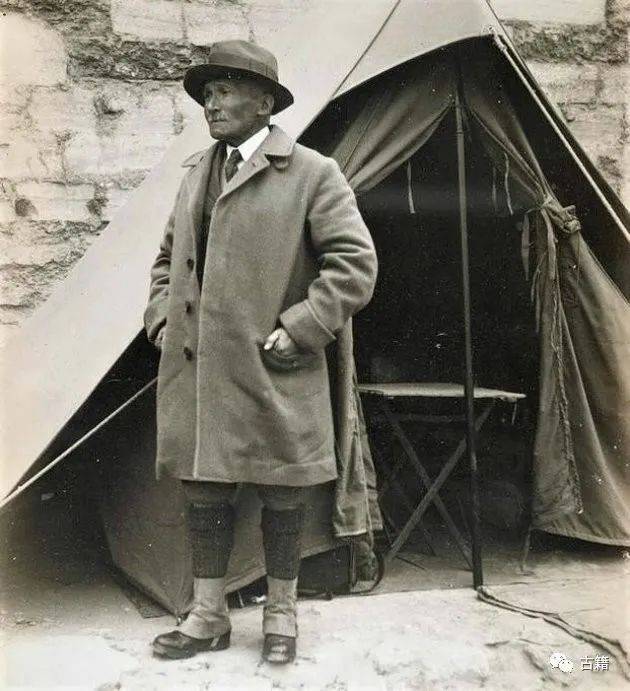

英國考古學家奧萊爾·斯坦因(Aurel Stein,1862—1943)第二次中亞考察期間(1906—1908),於1907年從敦煌莫高窟道士王圓祿(1850—1931)手中騙購藏經洞出土漢文文獻9000件左右,包括約3000件完整卷子和近6000件寫本殘片[1],構成英藏敦煌漢文文獻的主體部分。 斯坦因在其第三次中亞考察期間(1913—1916),於1914年再訪敦煌莫高窟,又從王圓祿手中購獲570件漢文寫經,再加上沿途零星所購數十件寫經,構成英藏敦煌漢文文獻的重要補充部分。

關於斯坦因第二次中亞考察期間所獲敦煌文獻的來歷,筆者已在《英國牛津大學藏斯坦因1907年敦煌莫高窟考古日記整理研究報告》[2]、《斯坦因在安西所獲敦煌寫本之外流過程研究》[3]等文章中,根據檔案資料披露過詳情細節。而關於斯坦因第三次中亞考察期間所獲敦煌寫經的來歷,迄今為止學術界只能依靠斯坦因第三次中亞考察詳盡報告書《亞洲服地》[4]中的敘述,尚無人根據檔案資料加以研究。在此,筆者試根據斯坦因第三次中亞考察日記、帳簿等檔案資料,對斯坦因於1914年獲取600多件敦煌寫經的全過程進行初步探索,以彌補《亞洲服地》的不足。

一

斯坦因於1907年在莫高窟考古期間,曾打算從王圓祿手中將藏經洞文物全部買走。據斯坦因1907年5月27日日記記錄說:「我得出的結論是:如果只購買其中一部分的話,將意味著有可能造成大混亂與大破壞,我必須竭盡全力地去拯救整個收藏品。」{1}斯坦因甚至考慮過為此目的而願支付的價錢,並讓師爺蔣孝琬(1858—1922)轉告給王圓祿。斯坦因在《塞林底亞》中記錄說:「我已經授權蔣氏,為了得到這批收藏品,假如能夠整體出讓的話,可以答應出一大筆錢(40個『馬蹄銀』,大約相當於5000盧比;如果需要的話,我本來還願意加倍)。」[1]824按當時每個馬蹄銀重50兩計算,40個馬蹄銀相當於2000兩白銀,該數加倍後應是4000兩白銀。但不知何故,蔣孝琬最終未能將此信息傳遞給王圓祿。按斯坦因1914年4月5日日記記錄:「他(王圓祿)矢口否認過去曾聽蔣氏說過我的一件提議,即當時我打算出5000太爾(兩,應為『盧比』之誤),要完整地買下全部收藏品!」{2}結果,斯坦因於1907年只能分批買下一部分藏經洞文物。斯坦因結束第二次中亞考察後,一直惦念著留在藏經洞裡的文物。而藏經洞文物的命運,此後也發生了巨大的變化。

1908年2月14日至5月30日,法國漢學家保羅·伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)步斯坦因後塵,來敦煌縣考古。其間,他於3月3—26日在藏經洞裡挑選出文物精華數千件,用500兩白銀買走[5]85-93。1909年7月10日至10月11日,伯希和在北京逗留期間,向中國學者展示了隨身攜帶的數十個敦煌卷子,並說明藏經洞裡仍有大量殘卷的情況,導致清朝學部於10月5日給陝甘總督府拍發《行陝甘總督請飭查檢齊千佛洞書籍解部並造像古碑勿令外人購買電》,請將藏經洞剩餘文物收購併解運北京。但在官府清點、轉運之前,王圓祿已將大量藏經洞文物秘密隱藏起來。1910年5月,官府解運委員將藏經洞剩餘文物裝入6輛大車中,運往北京。這批文物從出洞那一刻起,直到入藏學部,一路上不斷被盜[6]。1911年10月10日武昌起義爆發之日,由日本京都西本願寺法主大谷光瑞(1876—1948)派出的考察隊員吉川小一郎到達莫高窟,與王圓祿交涉夠買藏經洞文獻事。1912年1月30日,大谷光瑞考察隊另一名隊員橘瑞超(1890—1968)也到達莫高窟。吉川、橘兩氏逗留敦煌期間,先後從王圓祿手中買得大約500件寫經[6]109-115。

中國辛亥革命後,斯坦因於1912年11月23日向英屬印度政府呈交了進行第三次中亞考察的申請書。斯坦因在申請書中初步制定考察計劃如下:「我擬於(1913年)8月初離開克什米爾,然後走一條經過罕薩的最短的路線。這樣,我就可以得到從1913年10月到1914年3月間的整個季節,用於我的冬季戰役,沿著寬闊的塔克拉瑪干沙漠和羅布淖爾沙漠進行考察。在從1914年4月到10月的這段時間裡,我將致力於在吐魯番、哈密周圍以及天山北麓地區進行考察。1914年至1915年的這個秋季和冬季,還可以用來處理那些需要長期發掘的遺址。到了1915年春季,我將返回喀什噶爾,然後將我的搜集品運送回國。1915年6月至9月的這幾個月時間,特別適合於我在烏滸水(阿姆河)以北的山谷里進行計劃中的工作。在那一年剩下的幾個月時間裡,我將取道塞斯坦,完成返回印度邊境的旅程。」{1}根據斯坦因的這份考察計劃,他並未將甘肅省納入考察範圍之中,自然也沒有再訪敦煌縣的打算。

1913年4月,英屬印度政府和英國印度事務部最終批准了斯坦因的考察計劃。在民國初年的混亂局勢下,斯坦因迫不及待,在未獲中國中央政府(北洋政府)頒發遊歷護照的情況下,便於7月31日離開克什米爾斯利那加,踏上其第三次中亞考察的行程。1913年9月21日,斯坦因抵達中國新疆喀什噶爾,由英國駐喀什噶爾總領事喬治·馬繼業(George Macartney,1867—1945)接待。在逗留喀什噶爾期間(1913年9月21日至10月9日),斯坦因在馬繼業和蔣孝琬的幫助下,聘用李灼華為師爺。但斯坦因在喀的主要目的,是在當地為其第三次中亞考察申請遊歷護照。在此過程中,斯坦因改變了原定計劃,決定將甘肅省納入考察範圍,將位於內蒙古額濟納地區的哈拉哈特(黑城)遺址定為考察的最東點。

二

1913年9月底,英國駐喀什噶爾總領事館以馬繼業的名義,為斯坦因發放了一份用於在新疆、甘肅境內考察的遊歷護照,由「中華民國護理新疆喀什噶爾等處地方觀察使兼交涉事宜」張應選加印認可[7]。馬繼業於1913年12月23日給英國駐華公使館臨時代辦貝爾比·艾斯敦(Beilby Alston,1868—1929)寫彙報信時這樣介紹斯坦因的新定行程:「現在,他(斯坦因)正憑藉著我給他發放的一份漢文護照,前往新疆、甘肅旅行,這份護照上鈐有英國駐喀什總領事館的官印和喀什噶爾觀察使的官印。他現在的行蹤應該在若羌縣(經度88度,緯度39度)一帶。到1914年初春,他打算前往敦煌、安西、肅州和甘州,此後於4月份至5月份前往蒙古的額濟那地區。」{2}斯坦因要從新疆方向前往哈拉浩特遺址,就必須經過河西走廊,第一站就是敦煌縣。

斯坦因在喀什噶爾逗留期間,聽聞過許多有關藏經洞出土文獻四處流散的消息。據斯坦因在《亞洲服地》中說,繼伯希和敦煌考古之後,「在首都(北京),當局的注意力也因此而被吸引到這個古代書庫中,於是下達了將遺物解往北京的命令。在執行命令的過程中,人們採取的是漫不經心而且實際上是破壞性的方式。對此,我在喀什噶爾以及和闐逗留期間,已經通過一些散落的佛經卷子,察覺到了一些蛛絲馬跡。這些佛經卷子顯然出自千佛洞的藏經洞,而卻輾轉落入了中國官員們的手中,有幾次還曾被贈送給馬繼業爵士等人」[4]355。不過,斯坦因喀什噶爾、和闐等地寫的日記當中,並沒有留下他看見敦煌寫本的記錄。但不論如何,正是在喀什噶爾得到的這些信息,促使斯坦因決定在前往哈拉浩特遺址的途中,再訪敦煌。

1913年10月9日,斯坦因離開喀什噶爾,按計劃考察塔克拉瑪干沙漠一帶和羅布淖爾周圍。斯坦因在羅布淖爾附近重訪米蘭遺址、樓蘭遺址之後,於1914年3月10日離開庫姆——庫都克,向東前往甘肅省敦煌縣方向,於3月24日中午到達敦煌縣城,在城東門附近的一個花園裡安營紮寨。

斯坦因到達敦煌的消息不脛而走,很快就傳到了王圓祿的耳朵里。斯坦因抵敦次日,即1914年3月25日,王圓祿一大早就來拜訪斯坦因。斯坦因在當日日記中記錄說:「好好休息、精力恢復的一天,也是忙著做好各種準備的一天。早晨7時起床。8時之前,我的第一個訪客到來,竟然是親愛的老道王道士!他一如既往,笑容可掬,顯然沒有因為他對我的縱容而受到絲毫傷害。他迫不及待地等待著我的新一次訪問,還因為他新蓋的一座大廟而感到自豪。那座大廟是用我留給他的錢建造起來的嗎?」{3}

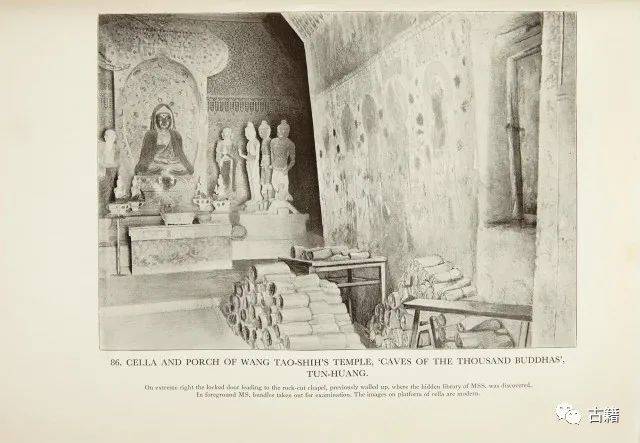

關於王圓祿到訪一事,斯坦因在《亞洲服地》中記錄說:「就在我們抵達敦煌後的那一個上午,我的第一個來訪客竟是王道士。正是這位稀奇古怪的小道士的執著與熱心,才導致了那一寶藏的最初發現。不管怎樣,他的來訪還是讓我從心眼裡感到高興的。當寶藏中的寶物最終讓研究者利用時,我有各種理由感到應該對王道士的考慮周詳表示感謝。通過我們再次親自面談,我感覺可以肯定的是,這位好道士與虔誠的敦煌善男善女們之間的關係,並沒有因為我們之間的一筆小小交易而受到絲毫損傷,儘管這筆交易不可能長期保密,我對此感到欣慰。」[4]355斯坦因和王圓祿交談的主題,主要是1910年藏經洞文書被官府解走的經過。

王圓祿拜見斯坦因時,邀請斯坦因再訪莫高窟,並暗示說他手中還有出自藏經洞的寫經,可以出售給斯坦因。斯坦因《亞洲服地》記錄說:「因此,當王道士熱情邀請我去千佛洞,並且在他再次造訪之際進一步謹慎地向我暗示他的古寫本窖藏並沒有因為所發生的一切而完全枯竭時,我就有特殊的理由感到滿足了。我可以感到肯定的是,他將在那裡親自向我展示他設法從本意良好但結果卻很糟糕的官方干涉活動中救出的那些東西,而不僅僅是又新又大的廟宇、客棧等等。他驕傲地說,這些建築都是用從我這裡收到的『馬蹄』銀建造起來的。」[4]356文中提到王圓祿的「再次造訪」,可知王圓祿在敦煌縣城不止一次訪問斯坦因,但斯坦因日記中沒有記錄。

斯坦因於1914年3月27日從敦煌縣城給好友珀西·斯塔福·阿倫(Percy Stafford Allen,1869—1933)寫的一封信中,這樣談及他再見王圓祿的事情:「讓我感到無比寬慰的是,我發現千佛洞的老王道士和從前一樣快活、慈祥。在做成的某一筆交易中,他為我而表現出一种放縱的態度,但並沒有因此吃過任何苦頭——現在唯一讓他感到後悔的事情是,在1907年,恐懼阻止了他讓我拿走所有的窖藏品。在伯希和到訪之後,北京方面派人取走了剩餘的收藏品。而王氏或他的寺院,從來沒有看到過一文錢的補償款,補償款都在官場渠道中被人強行霸占了。從現在算起,3天之後,我打算要短期訪問一下千佛洞——只是想看看它們,讓我的眼睛變清新一些,再調查一下它們在後來的保護狀況。」{1}由此可知,斯坦因對他再訪莫高窟有可能帶來的收穫並沒有抱很高的期望值。

三

從1914年3月26日開始,斯坦因將他從新疆帶來的大量銀錢阿克天罡(Aktanga)熔化成銀錠,以應付在甘肅省境內的貨幣要求。斯坦因在當日的日記中說:「從一大早開始,忙著為採購我們的必需品做準備。實驗性地將阿克天罡熔毀,損失部分大約是1—7%。」{2}這一熔化過程中產生的損失比率,一般稱「火耗」,是用銀子作支付貨幣時不得不考慮的問題。

斯坦因第三次中亞考察期間購買到的第一批寫經,並非來自王圓祿,而是1914年4月1日在敦煌縣城從一位匿名兜售者那裡購買到的。關於這次交易經過,斯坦因在4月1日日記中簡單提到:「早晨6時起床,指望著能動身前往千佛洞。對大車的需求量過大,不切合實際,導致了時間的浪費,也引起了焦慮和煩惱。那裡的駱駝隊,開始出現在地平線上。幾次試圖啟程,均告失敗。但擬運往安西的行李,卻得到了井井有條的安排。有人帶來出自千佛洞的寫本卷子,供我驗查。到午後1時,不得不放棄啟程的希望。」{3}斯坦因在日記中,沒有記下這位兜售者的姓名和身份,也沒有記錄下兜售寫經的具體數目。幸好,斯坦因在1914年4月1日的支出帳目中提及:「購買寫本(21個卷子),共計71錢銀子。用於裝古物的箱子(21錢銀子)。」{4}由此可知,斯坦因在敦煌縣城第一次購買寫經的數目是21個卷子,價格是71錢(即7.1兩)銀子。

斯坦因原指望於1914年4月1日動身前往莫高窟,但由於種種原因,斯坦因決定將起程時間推遲到次日。原因之一當然是運輸用大車不足,但主要是因為匿名兜售者揚言次日還要向斯坦因兜售寫經。因此,斯坦因於4月2日在敦煌縣城從匿名兜售者那裡購買了第二批寫經。斯坦因當日日記中記錄說:「早晨,重新開始打包裝箱。在等待駱駝隊到來的這段時間裡,我的那位不知姓名的祝福客帶來了一個新包裹,內裝大約25卷『經』,皆出自千佛洞。他歡天喜地地用這包『經』交換了5太爾(兩)銀子……直到午後1時30分,行李隊才啟程前往『千佛洞』。」{1}由此可知,斯坦因在敦煌縣城第二次購買寫經的數目是25個卷子,價格是5兩銀子。

關於斯坦因於1914年4月1日、4月2日在敦煌縣城兩次購買寫經的經過,他在《亞洲服地》中說明如下:「在敦煌,某個隱名埋姓的中國好心人很快就出現了。他帶著相當大的一包寫本卷子,這些寫本卷子也出自同一地點,他急於要將這批寫本卷子賣掉。鑒於非常微薄的酬金就能導致他後來帶著更多的寫本卷子再次出現,我可以得出結論:在當地市場上,這類東西根本不算是什麼稀罕物。」[4]355這段文字確證,兩次向斯坦因兜售寫經的人,是同一匿名人。

當斯坦因在敦煌縣城逗留期間,王圓祿已先期返回莫高窟,等待著斯坦因的到訪。1914年4月2日,斯坦因在敦煌縣城買下25個卷子後,於當日下午趕到莫高窟,王圓祿在下寺的新客廳里歡迎了他。斯坦因當日日記中記錄說:「王道士在他建造的那座寬敞客廳和廟堂中,歡快地接待了我。那客廳和廟堂,正對著因出寫本而聞名遐邇的那個廟堂——據他聲稱,他是用我贈送的禮金建造的。他專心致志地從事那些活動的跡象,隨處都可看到。譬如馬廄、庭院、磚窯等等,所有這些都擺放在一定的位置上,能吸引新來客的注意力。摸著黑,繼續走到我從前的老宿營地。我發現,和尚的住所大為改善,這顯然可以證明,該遺址的吸引力日益增加。傍晚7時30分,駱駝隊出現在眼前。長時間地等待著帳篷在老果樹下支起。晚上11時30分,才得以就寢。」{2}王圓祿在接待斯坦因的過程中,將他記錄斯坦因1907年歷次「捐款」的帳簿拿出來讓斯坦因過目,暗示他可用同樣的方式,再將一些寫經賣給斯坦因[4]357。

四

斯坦因在抵達莫高窟的次日,即1914年4月3日,一大早就要求李師爺前去與王圓祿交涉,讓王圓祿出示寫本。斯坦因當日日記記錄說:「李氏(灼華)已做好了與王道士打交道的思想準備,其準備之充分,比我預料得要好一些。蔣氏(孝琬)顯然不曾如此過分地謹小慎微過。」{3}當日上午8時至午後1時,斯坦因再訪了莫高窟的主要洞窟,打算要剝離一部分壁畫。但斯坦因隨後要與王圓祿討論剝離莫高窟壁畫、購買藏經洞寫經的具體事情時,李師爺卻不知所蹤。斯坦因當日日記中記錄說:「吃過午飯後,又去不斷地纏繞王氏。李氏潛逃而去,還帶走了王氏作為歡迎禮物而拿來的果物等等。」{4}沒有李師爺的幫助,斯坦因只好單獨用蹩腳的漢語與王圓祿進行討論。

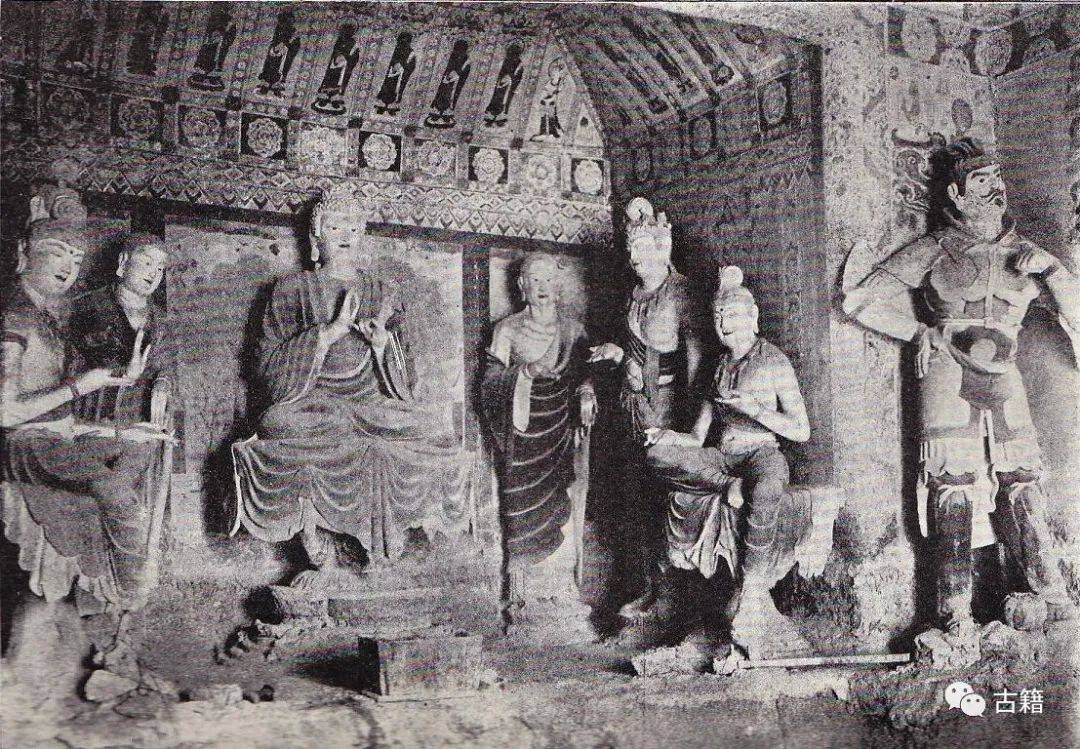

1914年4月3日下午,王圓祿讓斯坦因進入已被他用作貯藏室的今編莫高窟第342窟,然後將兩箱子寫經搬入其中,供斯坦因檢查,其總數達50捆左右。斯坦因當日日記中記錄說:「關於窟寺的壁畫,以及剩餘的寫本,與王氏進行了長時間的交談。他將兩隻大箱子搬入他的貯藏室中,裡面塞滿了大量的『經』,其數量大致相當於50箇舊的捆子。這批寫本主要都是些佛教典籍,所有的卷子看上去顯然都被打開過。儘管王氏聲稱,有用婆羅謎文等文字寫成的東西,但實際上一點也沒有。這點可憐的殘餘物,都是從粗率的處理過程中搜集並搶救出來的。疑問:道士將會接受我的估價嗎?」{5}關於王圓祿向斯坦因出示兩箱寫經的事情,斯坦因在《亞洲腹地》中記錄說:「他此時給我拿出了兩隻大箱子,裡面塞滿了保存完好的寫本卷子。這些寫本卷子書法工整,紙質優良。我立即認識到,我得以快速檢查的一些樣本,皆屬於王道士在1907年由於半宗教方面的顧忌而最終不願放棄的那一大批宗教典籍。其中絕大多數都是佛教典籍,屬於唐代。」[4]358斯坦因既然看出寫經均屬他曾於1907年檢查過的唐代佛經,說明它們是真品。

此外,斯坦因還看出,這部分寫本都是經過伯希和之手挑選剩下的佛經。斯坦因在《亞洲腹地》記錄說:「毋庸置疑,這些漂亮的經,全都曾經過伯希和教授的手……幾乎可以肯定,他的挑選品中,囊括了他當時能找到的所有非漢文典籍遺物以及漢文典籍中那些可立即看出具有特殊價值的寫本。因此,我理所當然地不會指望從王道士小心貯存下來做『留窩蛋』的那些材料當中發現任何非常重要的東西。儘管如此,似乎仍非常有必要保護那些仍被王道士朝不保夕地保管著的任何漢文文書,以免它們遭受進一步損失和散落的危險,並使它們將來得以在西方受到必要的研究。」[4]358斯坦因既然看出寫經均系伯希和挑剩的物品,也說明它們是真品。

1914年4月4日,斯坦因派李師爺與王圓祿討論購買寫經的價格問題。這時的王圓祿已經驗豐富,索價很高,堅持每卷寫經賣2兩銀子。斯坦因在當日日記中記錄說:「和王道士之間的談判,仍在繼續。李氏在這項工作中,和在其他工作中一樣,都證明自己是無用的,也是指望不上的。李氏相信,王氏堅持每個卷子要價2太爾(兩)的價格,這是我於1907年9月所付價錢的4倍左右。還指望著其態度會有所更改。」{1}斯坦因在《亞洲腹地》中也記錄說:「結果,他在談判剛開始時毫不讓步,咬定每個卷子的售價是1907年10月蔣師爺一大網撈盡時所付款數的4倍左右,這個價錢看上去顯然是太高了。無疑,對王道士的估價起很大影響作用的一個事實是,他現在準備脫手的卷子幾乎全部都是大寫本,而且保存得特別好。」[4]358

經過討價還價,斯坦因和王圓祿於1914年4月5日晚上達成協議:斯坦因用500兩銀子買600卷寫經。斯坦因在當日日記中記錄說:「傍晚,溯著溪谷散步,情緒高漲。7時30分,王氏來到了我的帳篷里,和我討價還價,直到晚上9時。最終,他同意讓我拿走數目達600個卷子的一批寫本,要價是500太爾(兩)。我打算要用阿克天罡來支付這筆錢(這就要付600太爾[兩])。」{2}斯坦因和王圓祿談好的銀價,應該是甘平銀500兩。但斯坦因堅持要用新疆的阿克天罡支付,則需付600兩,因為要考慮成色和火耗問題。因兩人當時在達成經價協議時過於籠統,導致斯坦因此後向王圓祿付款時,仍不斷出現爭議。

斯坦因決定要用600兩(6000錢)阿克天罡換取600卷寫經後,便於1914年4月6日派考察隊員伊不拉欣·伯克返回敦煌縣城,運取600兩阿克天罡。他在當日日記中記錄說:「派伊不拉欣·伯克進城,去取第18號箱子,內裝6000米斯加爾(錢)。和王道士算帳時,出現了新的差異。王道士一如既往,仍是個頑固不化的傢伙。」{3}算帳時出現的差異,應該指王圓祿以阿克天罡含銀量不足為由,要求再增加銀兩數。

五

1914年4月7日下午,斯坦因繼續和王圓祿就阿克天罡應付款數討價還價。其間,王圓祿兩次假裝要放棄交易,迫使斯坦因要接受他的條件。斯坦因在當日日記中記錄說:「午後的大部分時間,都浪費在與道士的談判上面。他堅持,要將他的6000米斯加爾(錢)用阿克天罡稱出來。這就意味著,還要再增加36太爾(兩),還有無窮無盡的煩惱事。這位奇怪的遺址理財家,兩次假裝要放棄這筆生意,又不得不被薩烏德(考察隊員)帶了回來。我多麼希望,能得到蔣氏的那種機敏而又老練的幫助啊!而李氏就會坐在一邊,無動於衷,就像是一根木頭。而且,他自始至終還不停地吐著痰。」{4}斯坦因基本上答應了王圓祿的要求,他在當日日記中記錄說:「磨蹭的軟工夫,是不可戰勝的。最後,我只好用銀塊添足了附加的重量,算是做成了這筆生意。600多個卷子,將被移交過來。」{5}斯坦因除支付600兩阿克天罡外,又多支付了一些火耗銀兩。

斯坦因給王圓祿付款後,於1914年4月7日晚上從王圓祿手中接受了經卷。由於李師爺的粗心大意,在點數卷子時,少數了30個卷子,實際上只拿到570個卷子。斯坦因在當日日記中記錄說:「到晚上8時30分,前去整理寫本捆子。地點在昏暗的廟室地窖,這地窖是王氏的第一個『創造物』。所有的寫本卷子,尺寸都很大,保存也很完好,但其中顯然並不包含世俗文書。種種跡象表明,它們曾被伯希和打開過。總數是570個卷子,缺了30卷。由於李氏在點數時粗心大意,漏了這30卷。在高度的壓力之下,我和阿夫拉茲·古爾、伊不拉欣·伯克、卡比爾以及我的另外兩名手下人一起,在晚上11時完成了這項工作。」{1}

據斯坦因1914年4月7日支出帳目羅列:「從王氏手中購買寫本(570個卷子),共計6000米斯加爾(錢)。在從王氏手中購買寫本時,因為銀兩重量不足而追加支付的錢款,共計330錢(33兩)銀子。」{2}斯坦因額外支付給王圓祿的火耗數,他在4月7日日記中記載「還要再增加36太爾(兩)」,火耗比率是6%。而他在當日支出帳目中又說:「因為銀兩重量不足而追加支付的錢款,共計330錢(33兩)銀子」,火耗比率是5.5%。這兩種比率,都符合斯坦因1914年3月26日實驗性熔化阿克天罡時得出的「損失部分大約是1—7%」的結果。但斯坦因到底按6%支付36兩銀子,還是按5.5%支付33兩銀子,因有兩種不同的記錄,現很難判定。

斯坦因發現李師爺只數了570卷寫經後,為什麼不再向王圓祿索回少給的30卷寫經呢?唯一的解釋是,王圓祿在交易後不再認帳,斯坦因也無追究之心。斯坦因在《亞洲腹地》中說:「為了500兩銀子的捐款,他(王圓祿)同意將570件漢文寫本卷子轉讓我所有——據悉,他的窖藏物由這570件漢文寫本卷子構成。運輸這批寫本需要5隻箱子,每隻箱子的大小是一匹馬可輕鬆馱起的那麼大,這個事實可足以說明這批寫本卷子的總體積了。」[4]358暗示王圓祿堅稱他的窖藏只有這570卷。

斯坦因和王圓祿交易完畢後,於1914年4月7日在其日記中記錄下他對整個交易的印象:「總的說來,我的印象是這樣的:當解運寫本去北京的命令下達之後,王氏扣留了數目相當大的一部分寫本,用於交易。據說,橘(瑞超)曾以每卷2太爾(兩)的價錢,買走了150個卷子。眼下這次出售活動,也絕不可能讓這位道士的存貨變枯竭,他這人詭計多端。」{3}果然不出斯坦因所料,王圓祿賣給他的這570卷寫經,並非他的最後一部分窖藏。當俄國考古學家謝爾蓋·費多羅維奇·鄂登堡(Сергей Федорович Ольденбург,1863—1934)於1914年8月至1915年1月在莫高窟考古期間,王圓祿又向鄂登堡出售了數百卷寫經[6]119-126。

斯坦因結束在莫高窟的活動後,於1914年4月8日上午11時離開莫高窟,於4月13日到達安西縣。斯坦因於4月13日從安西給阿倫寫的信中,這樣介紹他在莫高窟的收穫:「自我從敦煌給您寫信之後,我已在千佛洞腳下度過了5天時間,頗有收穫。在7年前,我第一次密查了那一大批窖藏品。一年後,伯希和到訪。隨後,有人奉命將它們轉運到北京去。當時,誠實的王道士簡直太敏銳了,竟然扣留隱藏了大量紀念品。現在,我得以從這一『窖藏』中再獲得滿滿4箱子寫本。當然,要想得到它們,又不至於做出不相稱的犧牲,我需要進行大量的談判工作。但最終我還是成功了,儘管沒有蔣氏的幫助。」{4}斯坦因此前說所獲570餘卷寫本裝滿了5箱子,現在又說裝滿了4箱子,可能是他離開敦煌後在運輸過程中壓縮包裝所致。

斯坦因第三次中亞考察期間,於1914年4月1日在敦煌縣城從匿名兜售者手中購買寫經21卷,於4月2日從同一匿名兜售者手中購買寫經25卷。斯坦因在莫高窟逗留期間,雖於4月5日和王圓祿達成購買600卷寫經的協議,但在4月7日只接手了570卷。總計,斯坦因於1914年4月在敦煌購買到的漢文寫經總數為616卷。

參考文獻:

[1]Aurel Stein.Serindia:Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China.Vol.II[M].Oxford:Clarendon Press,1921:917.

[2]王冀青.英國牛津大學藏斯坦因1907年敦煌莫高窟考古日記整理研究報告[J].敦煌吐魯番研究,2014(14):15-54.

[3]王冀青.斯坦因在安西所獲敦煌寫本之外流過程研究[J].敦煌研究,2015(6):75-83.

[4]Sir Aurel Stein.Innermost Asia:Detailed Report of Explorations in Central Asia,Kansu and Eastern Iran.Vol.I[M].Oxford:Clarendon Press,1928:354-362.

[5]王冀青.1907年斯坦因與王圓祿及敦煌官員之間的交往[J].敦煌學輯刊,2007(3):85-93.

[6]王冀青.國寶流散:藏經洞紀事[M].蘭州:甘肅教育出版社,2007:93-108.

[7]王冀青.斯坦因第三次中亞考察所持中國護照析評[J].西域研究,1998(4):21-30.